- +1

从2020到2020+,从突发到恒常

原创 王欢 假杂志

历史上有许多特殊的年份被人纪念。如果近历史需要一种时间序列的纪年书写,或许“2018、2019、2020+……”将变得毫无违和感,因为,2020的时间仿佛早已被悬置,而2020+则在拓扑的时间里不动声色地提示了这个深陷例外状态的一年,以及,其背后的复杂性。红砖美术馆的展览“2020+”已持续半年之久,正如此次展览的学术顾问汪晖所说,“病毒在世界范围内的流行将尚未脱离社交隔离的人类社会引入一个更为危险和更为不确定的时代——其特征是正常状态与紧急状态之间的清晰边界趋于消失。”

安利·萨拉(Anri Sala),《当且仅当》(录像静帧),2018

单声道高清录像,独立4.0环绕声系统,彩色,9’47’’

© 安利·萨拉,波恩VG图像-艺术

图片由玛丽安·古德曼画廊(纽约、巴黎、伦敦)

和桑塔画廊(巴黎)提供

而消失的边界,还有人们时常分辨不清的、浅显又无解的生活哲学。在陶辉的作品《你好,尽头!》中,艺术家呈现了九段既遗憾又让人叹息的对话——一个想要结婚却难以接受重组家庭的年轻女孩;一位无法经历白天而只能看见夜晚的母亲;一个陷入抉择困境甚至不辨自己身处现实还是虚拟之中的孩子;一位苦苦修行也无法抹去对家庭的愧疚而骐骥迎来自己大限之日的僧侣……在九段录像片段中,不同年龄、性别和身份的角色对着电话讲述着对此刻的他们来说略显寂寥的困境,人们只能从电话这边的声音中一点一点地判断和拼凑出这些困境的全貌,随着倾听的深入,叙事开始在那些鸡零狗碎的日常中轻微地偏离轨道,慢慢地,似乎开始由无名个体的困惑引向了一种时代命运,而这些寂寞的叙述不也正是每个时代人类始终都会面临的恒常问题吗?

陶辉,《你好,尽头!》,2017

高清影像装置、彩色、有声,40’00’’

红砖美术馆展览现场

而电话另一边的应答者与讲述者的关系却未曾被具体描述过甚至从不重要,因为,似乎是电话成为了那些无家可归者、无从倾诉者、无可奈何者最后的人生信念与希望,就好像致电给陌生人的僧侣又是否有那么一个时刻是希望得到陌生人对其轻生的劝阻呢?不管电话应答的对方是谁,只要…只要还有应答,就还能让这些无处安置的心有所慰藉。至于标题里的尽头究竟是什么?或许,在另一侧持电话机讲话的对象,就是尽头本身吧。整部作品的九段录像分别嵌入进九个不大不小的灰色石膏板里,让人有一种误以为是某种纪念碑的错觉,而这种“纪念碑感”似乎也在暗自提示着人们对“生活尽头”的祭奠与敬畏。

杨振中,《我会死的》,2000 (持续至今)

多路视频,尺寸可变

红砖美术馆展览现场

于是,以陶辉的作品作为契机,回看整个“2020+”会发现,该展览重要地并不是对疫情当前或即将到来的后疫情时代的直接回应,而毋宁说是面对这近百年来最难以抹去的疫情时刻,那些个体、集体,生命、自然,当下、永恒……一切已知的坐标与秩序被重新打乱与建立时,人们又如何思考这些恒常问题。

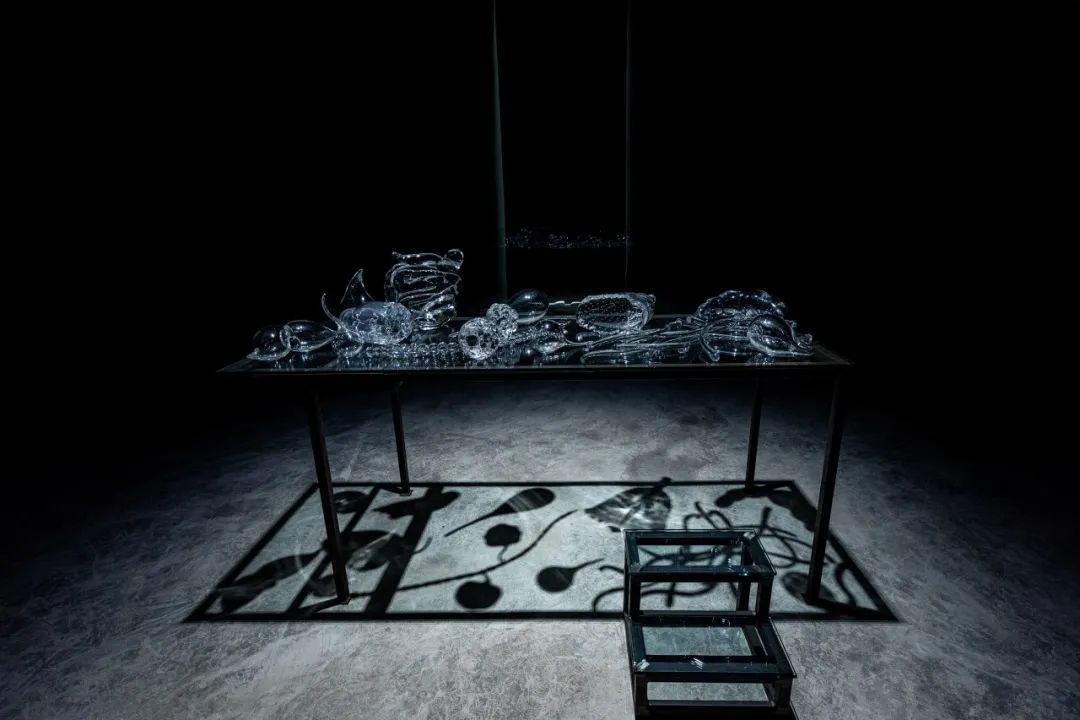

陈箴,《水晶体内景观》,2000

水晶、金属、玻璃,95 x 190 x 70 cm

© 法国图像及造型艺术著作人协会

红砖美术馆展览现场

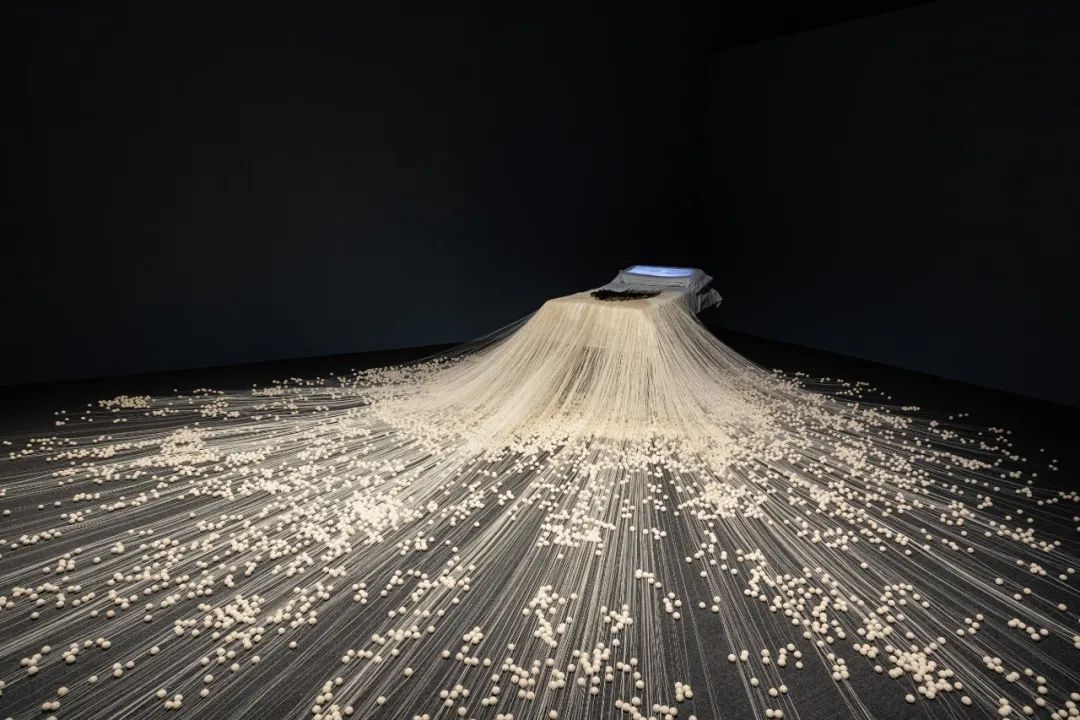

林天苗,《缠的扩散》,1995

装置,木制床板、木制桌腿,钢板、短木条支撑架、螺丝、木质枕头架、褥子、枕头、显示器设备、U盘(影像)、30000根针、25000个白棉线球、宣纸等,20-70平方米(现场可调)

红砖美术馆展览现场

在林天苗的作品《缠的扩散》中,整个装置的形貌像是由无数绵软的细线以一种散射的秩序构成,而殊不知线的“尽头”是超过两万根锋利如刀的工业用针簇拥排列,旁边是一段手在不断重复缠绕棉球的行为录像,仿佛在绵软与锋利两种南辕北辙的感知之间,挑战与激活着观众的忍耐力;同样“南辕北辙”的还有瑞秋·罗斯(Rachel Rose)的影片《一分钟前》,艺术家将面对海岸陡然刮起的冰雹时,那些仓惶狼狈的游客避难画面与建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson)访谈的场景混剪,一时之间,象征着内与外,破碎与坚固,生命与死亡的多重状态建立起了直观的联系。

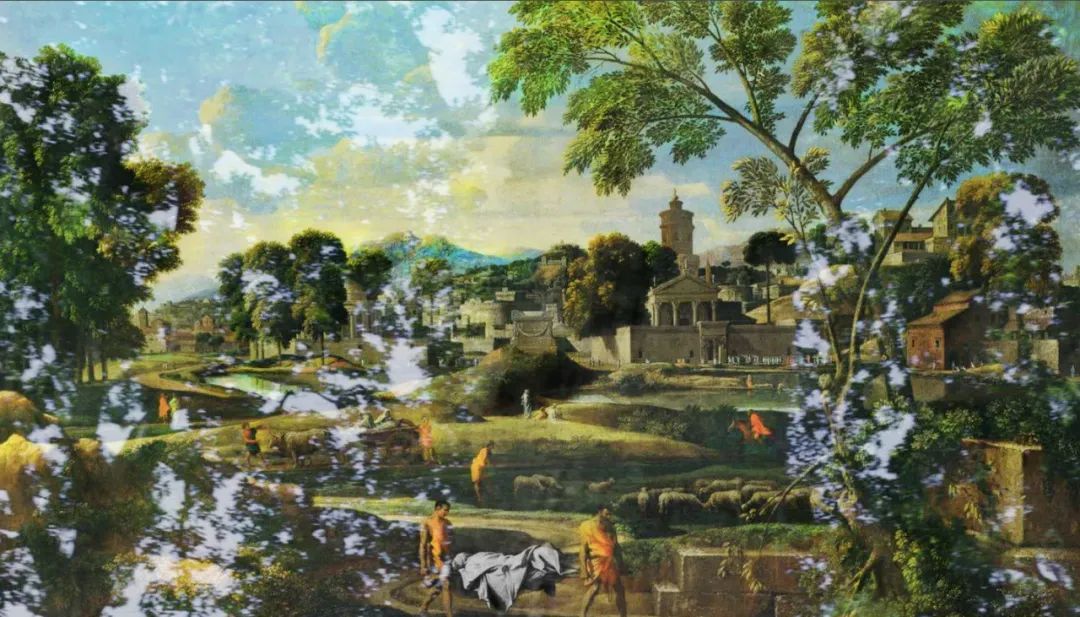

瑞秋·罗斯(Rachel Rose),《一分钟前》,2014

高清影像,10’25’’

图片由柯芮斯画廊(伦敦)提供

黄永砅,《羊祸》,1997

牛皮、羊皮、竹、木、铁,尺寸可变

摄影:邢宇,红砖美术馆展览现场

已故艺术家黄永砅的作品《羊祸》脱胎于《山海经》中的怪兽形象——牛头猪耳,头长四角,身披牛皮。在其作品中,巨大的怪兽以势不可挡的气势怒视前方,“脚下”是由竹制支架披裹着一百五十张羊皮结构而成的“羊群”,当这件巨型装置中的牛头怪兽与羊群相互凝望时,一股宿命感油然而生——在古代,人们把羊怪胎等异常现象和羊的疾病视作灾变的征兆,并称之为“羊祸”,古代人试图以“羊祸”寻求因果宿命的慰藉,而艺术家黄永砯则用这诡谲的情景,重塑起宿命论的认知结构,以及在其震慑与颠覆之中反问认知型得以建立与瓦解的内在逻辑。

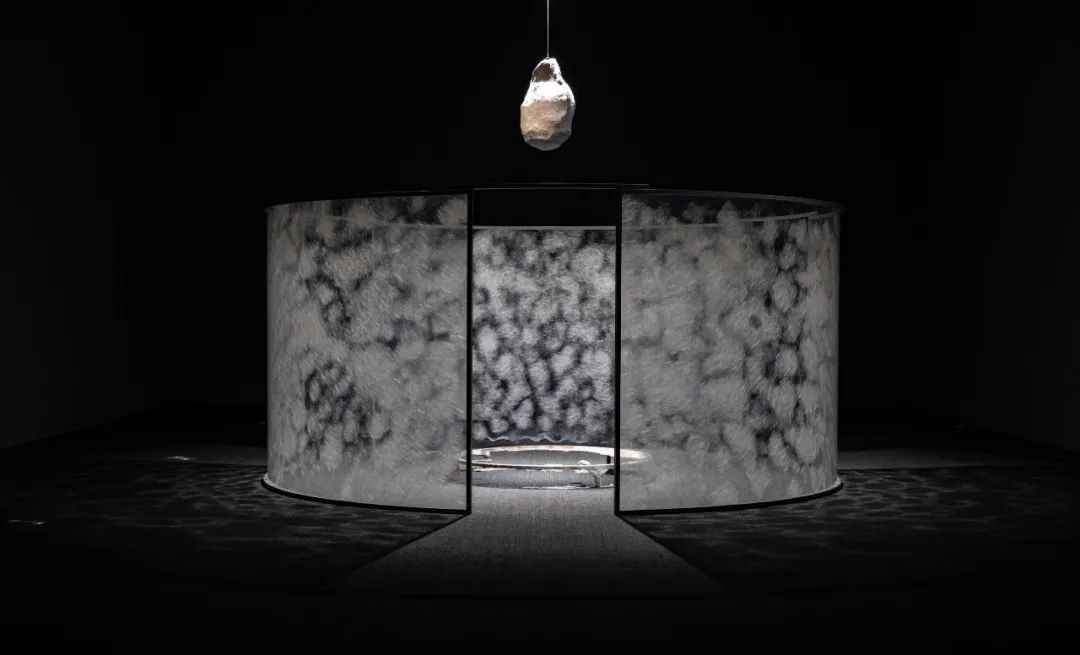

梁绍基,《寂然而动》,2013-2014

亚克力板,丝,金属框架,石头 ,430 x 480 x 480cm

红砖美术馆展览现场

除此之外,还有艺术家梁绍基用标志性的蚕丝重塑宣言式的作品《寂然而动》;奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)以地球上9个特殊的自然、人文事件的地点为基底创作的《地球视角》;安·罗夏(Anne Rochat)穿越了长120公里的乌尤尼盐沼的徒步行走计划《此时此地》……

奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson),《地球视角》

从格陵兰冰盖上空俯瞰地球 ,于2020年4月22日“世界地球日”为蛇形美术馆50周年“回到地球”创作

安·罗夏(Anne Rochat),《此时此地》(录像静帧),2018

影像-行为 ,4K彩色影像,4.19小时,玻利维亚乌尤尼盐沼

于此时这样一个特殊的时间节点,或许,展览“2020+”所规避的,正是对那些以短暂、迅速与快捷的方式回应世界的艺术策略保持警惕。与此同时,一些恒常的问题是每个时代都永恒存在的,它们偶尔隐匿起来从而几乎快要被人遗忘,却从不会随着时间与历史而消失,相反的是,它们会在恰当的时空节点历久弥新。

*文章原载于T magazine 中文版 2020年9月刊,图片未做特殊说明均由红砖美术馆提供。

原标题:《从2020到2020+,从突发到恒常》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司