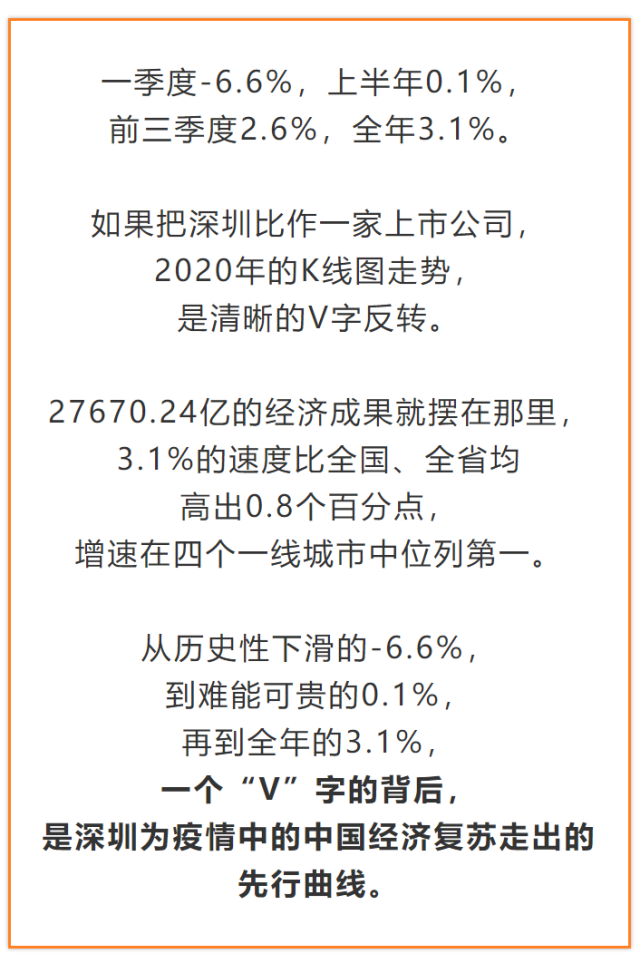

- +1

一个“V”字的背后,是深圳为中国经济复苏走出的先行曲线

2020年,尽管遭遇疫情大考,深圳也从未让全球企业和广大市场主体迟疑过,并一次次坚定投下信任票——32.87万户企业注册登记,增长9.3%;纳入“四上”统计的企业增加3606家,增长11.3%;实际利用外资86.83亿美元,增长11.8%;金融机构本外币存款余额首次突破10万亿元,成为继北京、上海之后第三个突破10万亿元的城市......

一言以蔽之,深圳所显示的中国城市经济范例就是:经济有韧性,市场有活力,发展高质量。再往前看,深圳要做的,又何止于此?

深圳,作为内地土地面积最小的超大型城市,其实却是中国工业第一城!

数据显示,深圳2020年规模以上工业增加值预计实现增长2%,规模以上工业总产值3.7万亿元,连续2年居全国大中城市首位。先进制造业和高技术制造业增加值分别占规模以上工业比重72.5%和66.1%;增速分别为3.9%和2.3%。医疗仪器设备及器械、3D打印设备、民用无人机分别增长了200.3%、144.8%、111.1%。

疫情中制造业最先遭遇停摆,也是制造业最先复苏为抗疫输送大量物资。历经转正、复苏、转型和脱困的过程,2020年深圳工业的复苏明显快于消费等指标,成为带动整体经济恢复的主要动力源。

复盘来看,以工业立市的深圳,聚焦产业链恢复、重塑与升级,为经济成长为“大块头”撑起了坚实脊梁。

比亚迪及时研发,生产口罩,成为全球最大口罩生产商。稳健医疗最早扩大产能,为医护一线输送亟需的医用防护用品。华大基因、迈瑞医疗、亚辉龙等深圳生物医疗科技企业,都成为中国抗疫一线重要的力量。

在全球经济陷入严重衰退的背景下,深圳在2020年初就建立起重点产业链“链长制”,由市领导担任“链长”,做好“链式服务”,提高产业链供应链稳定性及现代化水平,全面推进复工复产、达产增产。

稳增长政策持续发力,深圳制造产品生产持续向好。深圳以极高的效率疏通了上下游的产业链以及全球供应链,在全球率先实现了全产业链复工。出口交货值持续高位放量,进一步带动了工业消费品的生产。

深圳工业持续向好,制造企业信心满满。过去一年,深圳全市规模以上工业企业利润总额增长10.6%,比全国、全省分别高出6.5个和7.4个百分点。工业利润在逆势中快速增长,这既说明深圳的经济增长是有质量、有效益的增长,也说明深圳企业活力强,能够在危中寻机,实现逆势发展。

成长为“大块头”的过程中,深圳不仅有坚实脊梁,更有“大智慧”,更在“长肌肉”。

不把“卡脖子”问题解决,发展的“腰杆子”永远也直不起来。深圳研发经费投入从2015年的732.38亿元提高到2019年的1328.29亿元,年均增长16.0%。2019年,全社会研发投入强度4.93%,达到全球领先水平。2020年,深圳PCT国际专利申请量2.02万件,是2015年的1.5倍,居世界前列。

2020年的极不平凡,重要体现在一个“变”字。

疫情发展瞬息万变,国际形势风云变幻,“深圳号”的每一次航向调整,可谓牵一发而动全身,事后来看往往做出了正确的关键抉择。

疫情初期,深圳先后出台实施了“惠企16条”“稳增长66条”“千百亿稳增长行动”等系列政策举措,为企业减负1100亿元,解除企业“燃眉之急”。

一年之内,深圳集中开工了三批重大项目,年度总投资额超1282亿元,为城市发展树立“定海神针”。

聚焦外贸基本盘,深圳出台稳外贸稳外资三十条措施,全年外贸“低开高走”,进出口实现双增长,出口连续28年居内地城市首位。从“出口转内销”到持续优化口岸营商环境,外贸企业既能“解渴”又能“长个”。

深圳还出台了多项促消费政策,累计发放消费券4.8亿元,有效恢复居民消费信心。

政府之手积极参与,让复苏中的深圳经济走的更迅速、更稳健......

从过去“三来一补”的低端产业链,到现在新兴产业、未来产业的战略布局,深圳实施创新驱动战略,抢占产业发展制高点,不断加速打造现代化经济体系。

这个战略进程并未被疫情打断。尽管面临各种困难,但深圳今年以来持续转变发展方式,淘汰低端落后产能,鼓励高端重大项目,尤其是培育、引进创新机构、新兴产业的高端重大项目,以及产业链、价值链的高端环节和缺失环节,吸引更多产业巨头和创业者到深圳投资兴业。

2020深圳全球招商大会上,洽谈签约项目242个,吸引投资总额超7800亿元,国际国内各类市场主体继续看好中国、看好广东、看好深圳。

还有一个深圳发展的特征,一直为观察者所高度关注——深圳高新技术产业产值,始终与深圳经济总量的增长保持同步。

这背后的发展逻辑,正是深圳在持续的改革创新发展进程中,坚持不懈构建并优化以企业为主体、产学研相结合的科研和产业化体系,是深圳广大企业在市场大潮中迎风浪勇搏击、自立自强不断增强核心竞争力。

目前,深圳已拥有战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业“四路纵队”,形成经济增量以战略性新兴产业为主、工业以先进制造业为主、三产以现代服务业为主等“三个为主”的产业结构,形成梯次型现代产业体系。

其实,2020年的深圳在“修炼”和体现出来的,却是常年累月坚持的“平常功夫”。

既是中国工业第一城,也是外贸出口第一城!

据海关统计,2020年,深圳货物贸易进出口总值3.05万亿元人民币,同比增2.4%;其中出口1.7万亿元,增长1.5%,出口规模取得28连冠。

深圳这扇改革开放的“窗口”,仍在越开越大,对全国外贸增长贡献率达到12.4%,在前五大外贸城市中贡献最大。

“窗口”外,疫情仍在全球蔓延,当今世界正面临百年未有之大变局,中国外贸挑战与机遇并存,充满诸多不确定性。

“窗口”内,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快形成,深圳应当如何在高质量发展新阶段落子?

坦率地讲,“大进大出,两头在外”的发展模式,已经难以适应国内外复杂多变的新环境。在高质量发展外循环的基础上,进一步畅通内循环的这篇大文章,是摆在深圳面前的一道必答题。

去年11月,深圳市委主要负责人在接受南方+记者专访时透露,要锐意开拓全面扩大开放,努力打造成为国内大循环的重要节点、国内国际双循环的战略支点。

2020年经济成绩单中的一些数据,印证了深圳正在发力的方向。

比如,全年社会消费品零售总额8664.83亿元,在全国城市中位列第五,位列上海、北京、重庆和广州之后,这一名次相比于2019年进步了2名。

再如,深圳的“温暖投资”大幅增长。卫生和社会工作类投资增长94.4%,教育类投资增长66.6%,一系列优质民生公共产品正在惠及越来越多的深圳人。

当然,“隐忧”也不是没有。国家统计局深圳调查队发布的最新统计结果显示,2020年深圳居民人均可支配收入为64878元,扣除价格因素,实际增长1.5%,增幅比上年回落3.6个百分点。人均消费支出40581元,扣除价格因素,实际下降8.0%,降幅比上年提高10.9个百分点。

要指出的是,消费数据的表现,与疫情期间人们出行受限有关。伴随着疫情影响的消除,大概率出现需求拉动和供给推动,两方面的力量同时发挥作用,深圳经济的增速有望实现进一步提升。

日前深圳各区“两会”陆续召开,多个区都将焦点放在消费上。罗湖区和盐田区都将“免税消费中心”提上了日程。待“后疫情时代”真正到来之时,从更多方向努力让人们有钱消费、愿意消费、高品质消费,是很多市民期待的“春暖花开”。

危中寻机,何以解忧?深圳不只要担当疫情中中国经济复苏的城市范例,更要在建设先行示范区的征程上阔步前行,创建社会主义现代化强国的城市范例。

中国社会科学院经济研究所教授张旭建议,把握新发展阶段,坚持新发展理念,融入新发展格局,深圳要做的,是在构建开放型经济新体制、探索粤港澳经济合作新模式等方面先行先试,实行更加积极主动的开放战略,推动改革向广度拓展向深度推进,推动创新发展迈向“升级版”。

既然是“窗口”,那就必然要经历风雨。经风雨、见世面、长本领、出经验,这正是先行示范城市的时代使命。

今日立春,祝愿这片撒一粒种子就会成长为一棵大树的沃土,这座空气中充满着创新味道、志在打造全球标杆的城市,不断跃上高质量发展新境界,续写更多“春天的故事”。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司