- +1

从“深港”到“深港穗”,创新集群演变对大湾区意味着什么?

文/谢来风 中国(深圳)综合开发研究院港澳及区域发展研究所副所长

世界知识产权组织(WIPO)、康奈尔大学和欧洲工商管理学院联合发布的《2020全球创新指数》(GII)显示,过去三年一直位列全球创新集群第二的“深圳—香港”创新集群(“Shenzhen-Hong Kong”innovation cluster)调整成了“深圳—香港—广州”创新集群(“Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou”innovation cluster)。这个显著的变化对于大湾区建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心,具有积极的意义和启示。

一、变化的背后是什么?

GII自2017年开始引入创新集群,采用密度聚类算法DBSCAN对国家以下层面的州省、地区或城市的创新表现进行集群划定或合并。2017至2019年,广州创新集群一直独立于“深港”创新集群,在全球创新集群排名中分别位列第63位、第32位和第21位。2020年,“深港穗”创新集群首次出现,广州的加入进一步巩固了原先“深港”创新集群全球排名第2的位置,仍仅次于“东京-横滨”创新集群。

为何会有这样的变化?根据DBSCAN算法,这个变化至少说明两点,一是广州和深港之间的“创新密度”越来越大,亦即创新活动越来越频密,从而导致两个集群的空间“被创新活动填满”;二是广州与深港之间的共同发明者(co-inventor)数量最多(与广州和其他任何集群之间的共同发明者数量相比),特别是合作发表科学出版物。第二点尤为关键,因为广州高校资源丰富,是未来携手深港推进大湾区科技发展的重要一极。

表1 2017-2020年GII全球创新集群排名(前10)

//资料来源:GII官方网站。

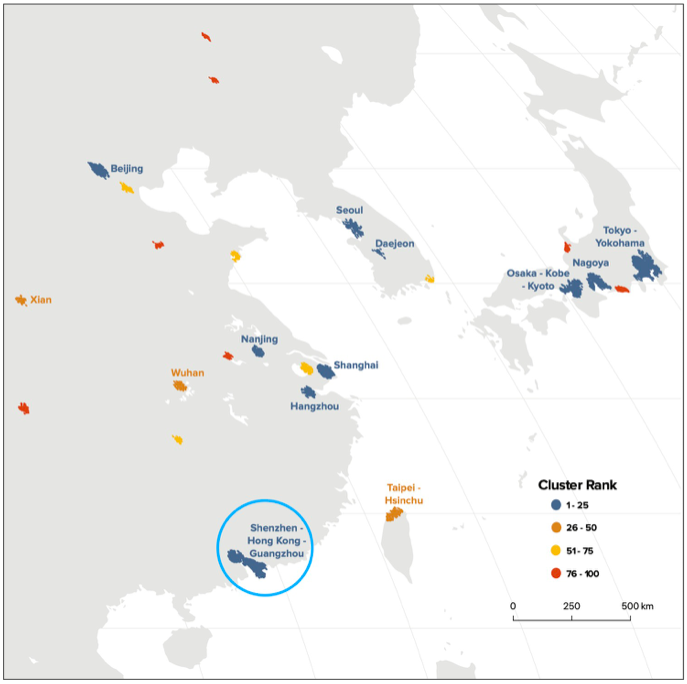

“深港穗”创新集群“环湾+带状”的空间特点愈加明显。从空间上看,“深港穗”创新集群沿着大湾区东岸布局,总体呈带状(如图1),与美国的“波士顿-剑桥”、“圣何塞-旧金山”两个创新集群相似,也高度契合大湾区科创发展“两点两廊”中的“广深港科技创新走廊”。

图1 “深港穗”及其他亚洲创新集群空间分布示意图

//图片资料来源:《2020全球创新指数》报告。

二、“深港穗”创新集群还有哪些短板?

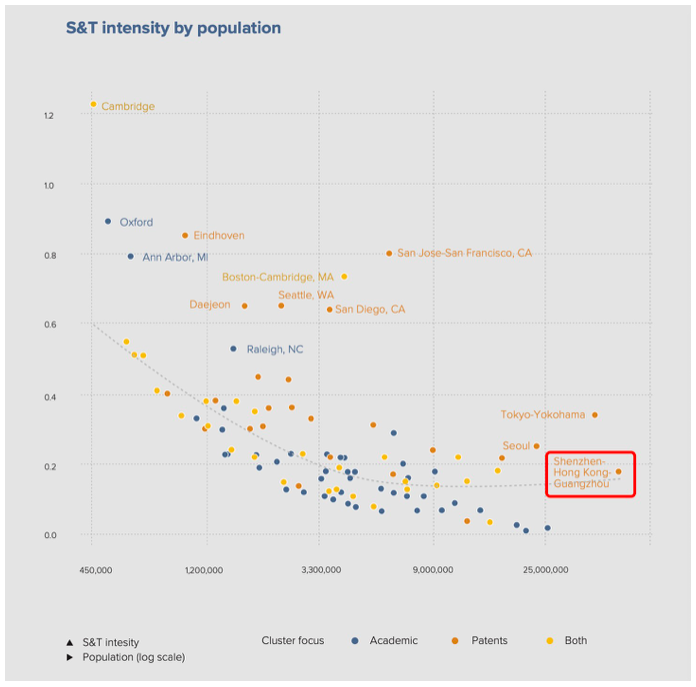

一是科技创新强度有待提升。虽然广州的加入使“深港穗”创新集群在“创新总量和规模”上稳居全球第二,但从科技创新强度(Science & Technology intensity),也就是“人均创新活动”来看,“深港穗”创新集群全球排在第57位,远落后于“圣何塞-旧金山”(第4)和“东京-横滨”(第26),也低于北京(第36)。

图2 全球创新集群按科技强度排名(位置)示意图

//图片资料来源:《2020全球创新指数》报告。

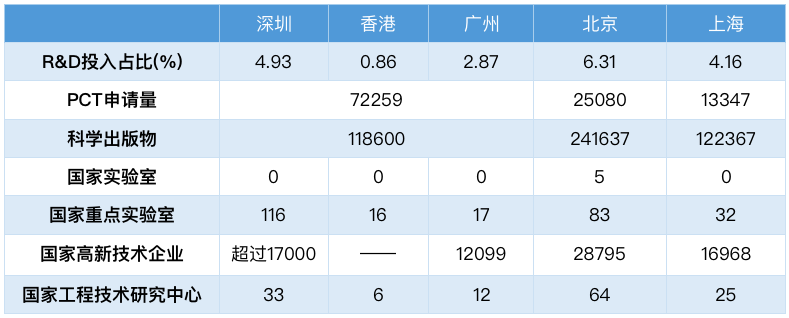

二是应用创新较强,基础研究创新偏弱。相较北京和上海,“深港穗”创新集群在PCT申请量、国家重点实验室、国家高新技术企业等方面具有优势,而在科学出版物、国家实验室、国家工程技术研究中心等方面偏弱,表明大湾区应用研究和产业创新较强,但基础研究和原始创新亟待加强,这也是大湾区综合国家科学中心未来建设的重点。

表2 “深港穗”与北京、上海科技创新指标情况

//资料来源:《2020全球创新指数》报告、各市统计年鉴、统计公报及政府官网等,部分数据为2018年。

三是创新外溢效应(innovation spillover effect)有待加速拓展。与“东京-横滨”和“圣何塞-旧金山”两个创新集群比较可以发现,“深港穗”创新集群的外溢效应正处于拓展当中,目前仅限于东岸地区,未来将向西岸和更靠近内陆的周边地区溢出。

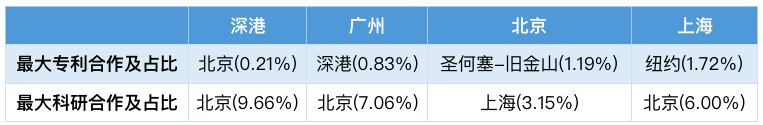

四是科技创新国际合作有待加强。选取2019年全球创新指数报告,对比“深港”、广州(2019年仍是两个独立的创新集群)与北京、上海在最大专利合作对象和最大科研合作对象两个指标,可以发现北京、上海“国际化”程度高,与美国两个创新集群的合作紧密。而“深港”和广州两个集群则主要与国内创新集群合作。

表3 GII2019年“深港”、广州与北京、上海的国际科创合作情况

//资料来源:《2019全球创新指数》报告。

三、对大湾区科技发展有何启示?

“深港”创新集群演变到“深港穗”创新集群,对于大湾区建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心,具有积极的启示。

一是强化“三城联动”,共同规划建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心。《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》中提出,要“以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心,在粤港澳大湾区国际科技创新中心建设中发挥关键作用”。从实际看,深港穗三地科技创新各有优势和短板,应推动三地共同规划建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心,综合三地优势资源,推动科技资源共享。

二是改革科研管理机制,探索建立“超级科技智库”,加快在基础研究上取得突破。“深港穗”创新集群(或者说大湾区)产业创新是积累了相当的基础,但中美科技战也暴露出基础研究的软肋,“卡脖子”领域很多。加上大湾区是中美科技战的“重灾区”,362家被列入美国出口管制实体清单的中国企业和机构中(含中国台湾8家),大湾区有176家,其中广东省37家、香港92家及华为海外子公司47家,占比为48.6%。一个重要的任务就是改革科研管理机制,可以借鉴德国弗朗霍夫学会和美国国防高级研究计划局(DARPA)等机构管理模式,建立一个包含政府、企业、高校、科研机构等在内的“超级科技智库”,构建以专家为核心、多方参与、灵活高效的工作机制。“超级科技智库”的功能还包括科技情报搜集与分析,重大科技项目遴选、立项、验收、评价等。

三是激活香港的科技资源,探索建立“科技特区”。可以借鉴欧盟框架计划,在河套深港科技创新合作区等特定区域建设科技人员、资金、信息、物资等高效便捷流动甚至自由流动的“科技特区”,开展大科学研究。支持来自不同国家、行业、类型的机构共同申请大湾区科技项目,对科技计划和项目实行标准化、规范化管理。大力引进科学、技术、工程和数学(STEM)人才到“科技特区”工作,简化境外科技人才入区工作许可和工作类居留许可审批流程。

四是推动珠江东西两岸城市协同创新。大湾区科创发展“两点两廊”布局中,“广珠澳”科技创新走廊目前正加快建设。珠江西岸城市在智能装备、电子信息、生物医药、新能源等领域基础较好,澳门4个国家重点实验室优势独特,珠江西岸高端装备制造产业带与东岸电子信息产业集群产业链已有融合发展的态势,东西两岸协同创新具备条件。一方面要加强“深港穗”科技资源与西岸城市有序对接,统筹西岸城市承接东岸产业拓展转移。另一方面要适当加强重大科技设施在珠江西岸城市的布局,提升大湾区整体的基础研究水平,避免出现“科研断层”。

//实习研究人员王宇龙对本文亦有贡献。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司