- +1

“要是可以再叫一声妈妈该多好”

上世纪九十年代巫山县的一个小村里,十二岁的女孩李冬梅,从记忆里最后一次和妈妈吃饭到妈妈去世,跨过了七天的时间。妈妈死于分娩,她留给家里的,是第五个女孩。外出打工的爸爸归来,在亡妻的坟前痛哭,身为大女儿的冬梅对爸爸说,“我以后会孝顺你的,就像儿子一样。”

后来李冬梅成了村里唯一考上大学的孩子,走向了大城市。31岁时她放下稳定的工作选择出国留学读电影,40岁把自己童年的经历拍成了长片处女作《妈妈和七天的时间》。

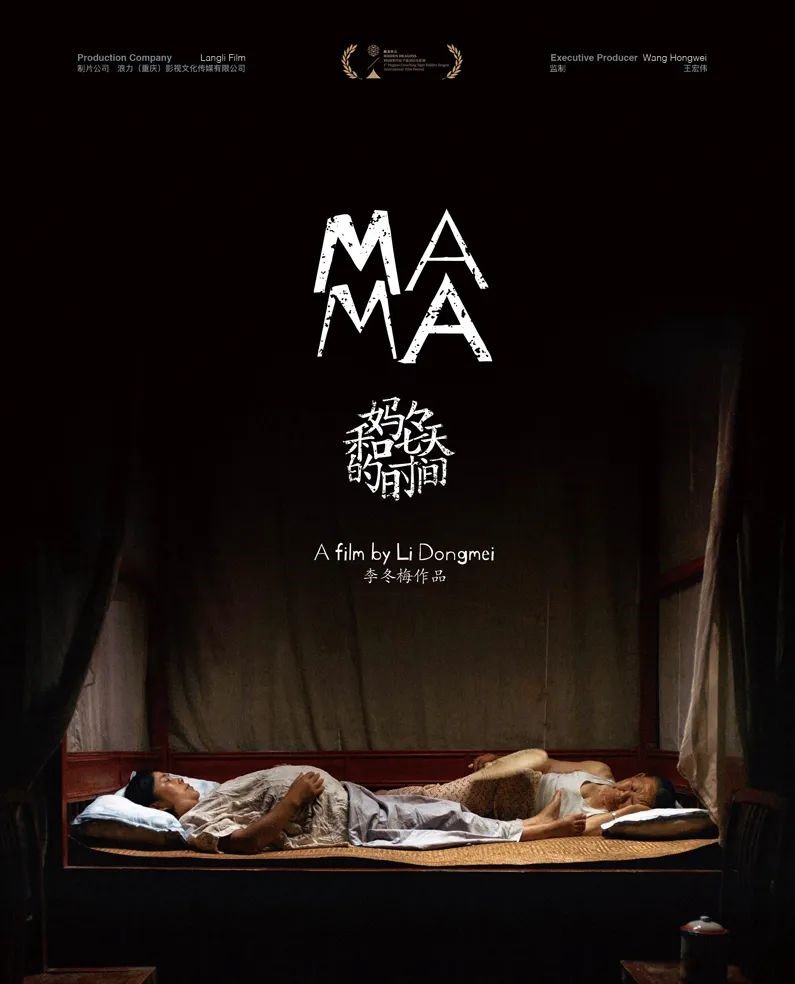

《妈妈和七天的时间》海报

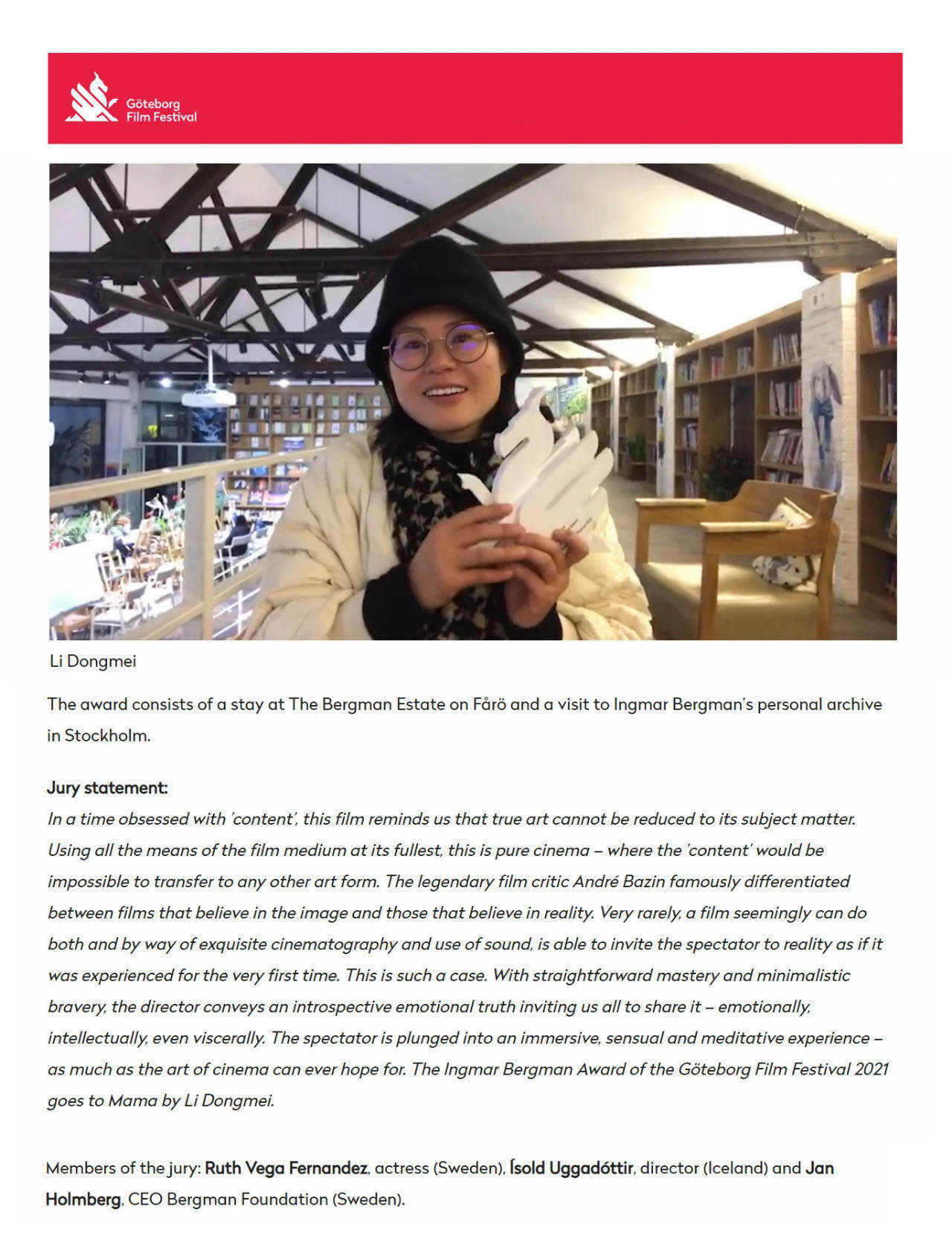

刚刚闭幕的哥德堡电影节是北欧唯一的国际A类电影节,《妈妈和七天的时间》作为唯一一部中国电影入围,并最终拿下“英格玛·伯格曼”单元国际处女作奖,她也成为首位获得该奖项的中国导演。

哥德堡的颁奖词中这样写道:“通过坦率的表达和勇敢的极简主义,导演传达出一种充满内省的真实情感,邀请我们所有人在情感上、理智上,甚至是本能地去感受它。观众陷入了一个沉浸式的、感性的、沉思般的体验,这最大限度地接近了电影艺术所期望的。”

哥德堡电影节对李冬梅导演的颁奖词

此前该片曾在威尼斯电影节上惊艳亮相,又在去年的平遥国际影展上拿下费穆荣誉最佳影片的大奖。用电影直面伤痛的李冬梅,也用这部电影,接纳和释放了自己。

“半边户”的妈妈和没长大的女孩

“《妈妈》对我来说,不止是一部电影,它是记忆沉淀的一部分。”李冬梅这样定义这部她的长片处女作。这个部分是伤痛,是很长一段时间的成长经历里她的难以自处。但她始终知道,面对这种伤痛,她该有所选择,“一种是背过身不看,一种是面对它。当我有足够的勇气去面对的时候,我决定开始写这个剧本。这是最初的起点,也是纪念和告别。”

《妈妈和七天的时间》剧照

电影几乎完全还原了她童年对于妈妈最后的记忆,那是从李冬梅上中学的第二周开始的。离开家之前,她和妈妈、奶奶以及妹妹们吃了顿饭。电影里,妈妈是沉默的,梳着简单的齐耳短发,眉目慈善,扶着大肚子,时常做家务,偶尔坐着愣神。

《妈妈和七天的时间》剧照

李冬梅记得,他们家是全村几乎仅有的没有儿子的家庭,妈妈和人产生摩擦时,对方会骂妈妈“半边户”。半边户,意味着没有儿子的家庭是不完整的,这件事在那个小山村里,是令人抬不起头的羞辱。

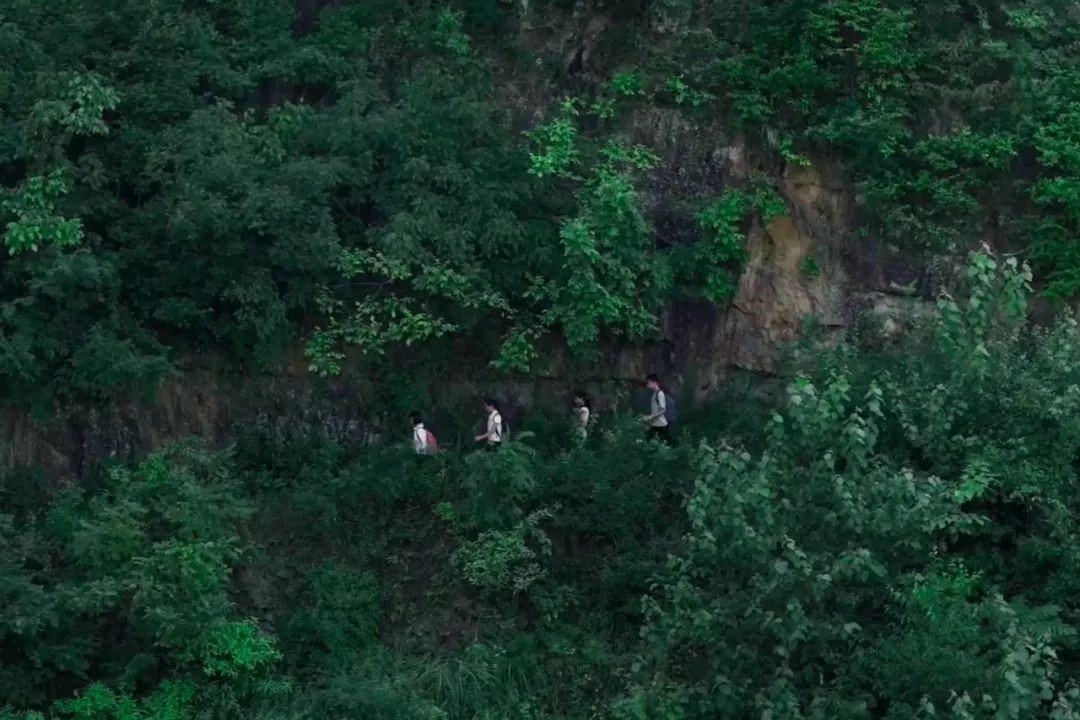

在李冬梅的成长记忆里,妈妈一次又一次的怀孕,等待弟弟出生是一件习以为常的事。每次妈妈怀孕,对男孩的期盼无时无刻不在老人面上流露。因为一直在怀孕,冬梅身为大姐,要带着妹妹们生活。妈妈第五次临产时,四妹才1岁,还在亲戚家寄养着,冬梅带着二妹、三妹走过长长的山路,去上学,去玩耍。她们还不知道生活的残忍,有一脸天真无邪的样子。

爸爸外出打工,老人们做着闲散的活计。妈妈挺着大肚子,生命的流淌无声,在结局到来之前,静得仿佛察觉不到这是一种流逝。

生产的那一夜,妈妈的胎盘落在子宫里。去镇上医院的路途遥远,四个邻居家的男人将妈妈抬上滑竿,在山路上奔走的路途像是遥遥无期。外婆打着手电在后面追着妈妈,黑暗中手电的光被远远落在后面,越来越远……

其实原本外婆家就在镇上,离医院更近。而舅妈和幺舅打电话,不同意妈妈在外婆家生产,理由是嫁出去的女儿如果在娘家生孩子“对娘家不好”。于是,外婆陪着妈妈一起去了山里的奶奶家,这里到镇上医院至少十几公里。

“等到我五天之后回家,妈妈已经不在了。我和妹妹放学回来,五天前刚见过的母亲已经变成一具尸体,躺在房子的角落里。几个小时前医生宣布了她的死亡,我和妹妹跪在地上就哭了起来,不敢相信这是事实。”

在妈妈生产之前,邻居家的一位阿姨,也经历了分娩,生下的是死胎,家人悲痛,孩子的生辰和丧事一起办了。那是另一个家庭的悲歌。

《妈妈和七天的时间》剧照

从电影的那七天继续向后延展,是李冬梅和妹妹们的人生。妈妈离开的那一年,李冬梅12岁,从此她说自己心里有一个始终12岁的小女孩,留在一个深渊里,无法长大。“我觉得我的成长中一直带着某种愧疚感,我总是会想,如果我是儿子,妈妈是不是就不会受后面的这么多苦了。我觉得妹妹们也都有,我们没有去交流这件事,但这种愧疚和伤痛的感觉是一直笼罩着我们的。”

31岁学电影的导演和被逼疯的20岁剪辑师

电影里,作为李冬梅化身的小咸安慰在妈妈坟前哭泣的父亲,说“我以后会好好孝顺你,就像儿子一样”。生活里李冬梅并不记得自己是否真的有机会对父亲说出过这句憋在心里很久的话,但她决定拍这个电影的那一刻,这是她一定要放进去的台词。

《妈妈和七天的时间》剧照

电影,总说是用来圆梦的。而有人用它来抵偿一场噩梦。

李冬梅很要强,从小学习好。她是那个小村里第一个大学生,到成都上大学,读英美文学专业,毕业后成了一名英语老师。她喜欢教学,也得益于英语好,看到了更大的世界。但她还是不安。

“我觉得心里面其实有一些伤痛,一直梗在那个地方跨不过去,我不知道该怎么去做,因此很长一段时间我感觉到特别的不安。这种焦虑接近于绝望的感觉一种方式,一个出口。”

一次偶然的机会,她的外语导师发现她在看一些花花草草之类的自然景观时非常专注,那种专注是平静的,和平时笼罩着焦灼感的她很不一样。于是他建议李冬梅可以尝试学摄影。

从接触摄影开始,李冬梅发现自己对于影像的兴趣,但比起摄影的瞬间永恒,她好像更喜欢讲故事。而她想讲的故事里,有对她生命极为重要的东西。

于是31岁的李冬梅做了件让身边人觉得大跌眼镜的事情,辞掉正式编制的好饭碗,去澳大利亚读电影。“我去学校提辞职,校长问我要去干嘛,我说我要去学电影。现在想想那个场景,可能是还蛮好笑的吧。”这是乖乖女李冬梅迟来的叛逆。

她考上墨尔本大学导演系,作为本科生,她是班里的大龄生,不仅大龄,还对电影几乎一无所知,而当地的同学许多在高中的时候已经有了不错的拍片实践。“当时分不清各种胶片的规格,也不懂很多电影术语,更不明白流派这些,但是我从来没有怀疑过自己当初那个决定。”李冬梅很感激学校的电影教育,“它很好地保护了我本来的样子,我想表达的,我感兴趣的,它从来没有否定过。”

李冬梅的电影是特别的。

《妈妈和七天的时间》剧照

《妈妈和七天的时间》并不是一部“好看”的电影,固定镜头、全景、长镜头,没有花样。山路、草木、一蔬一饭,或者人的行走或静坐,连语言都是极少的,配乐之类的辅助剧情手段,都是没有的。极简、自然的美学,为电影更添一份作者性的表达。

事实上,这种非常私人而幽微的情感是这部看似极为简单的电影的功力和魅力所在,用镜头捕捉下时间的流淌和生活的某种真相。

影片拍摄用了31天,后期做了一年。在这个不需要任何特效,许多场戏连长镜头都不需要分切的剪辑工作里,剪辑师却是极为痛苦的。在平遥影展的一场内部分享会上,20多岁的剪辑小伙抱怨李冬梅导演的节奏太慢,“这部电影一开始排定的顺序之后,就几乎没怎么调过,也没有什么声画的技巧,剪辑花了一年时间,几乎都在剪辑点的选择上,几乎每场戏,导演都要求我乘以1.5到两倍的时间,可能是人生体验不同,对节奏的感觉也不同,导演想要凝视那段的空间和过程。”而这些内容,吃饭、睡觉、走路,延长了倍数的时间,也许就是电影观感沉默的原因。

《妈妈和七天的时间》剧照

对于这样的选择,李冬梅说,这追寻直觉,试图还原那些深入骨髓的记忆片段,时长除了交代内容,也影响着观看者的感受,“不是我选择了这样的美学,而是人生里有这么重要的经历,使我完成了这样一部电影。”但她也知道,“20多岁的剪辑师快要被我一个40岁的导演逼疯了。”

初次亮相威尼斯,这部电影就惊艳了西方观众。在《电影手册》2020年10月刊里,主编Marcos Uzal发表文章《Vacance de Venice》(《威尼斯假期》),说《妈妈》满足了他对威尼斯电影节最大的期待——启示性。“初看下,用疏离沉静的固定长镜头拍摄的《妈妈和七天的时间》会被迅速归为人们熟知的中国乡村编年史类影片。但这似曾相识的感觉很快就会被忘记,因为这部电影的表现形式是出于对纯粹与极简的追求而绝非讨好和做作……它的叙事手法会让我们联想到侯孝贤早期编年史类的作品,故事在一段特定时间内展开,死亡作为时间线上的缺口被捕捉到,而核心是周围环境本质的冷漠。”

15万保单抵押贷款和用来还花呗的奖金

这部电影的诞生,除了在挖掘自身伤痛经验的精神层面上是艰难的,在拍电影这件事上同样不容易。

平遥的选片人吴觉人在向媒体介绍这部电影时说,“是从一张保单开始的。”李冬梅决定拍《妈妈》之后,这件事变得“刻不容缓”,尽管也有朋友建议她去一些创投慢慢找钱,但对她来说这件事必须立刻做,“写剧本积蓄了很多力量和情绪,如果不马上做,我很怕这个事情以后就会做不下去了。”李冬梅从大学开始,一共拍了9部短片,短片的筹备时间往往要花上半年,而《妈妈》的筹备期只有3个月。“我跟朋友说,这好像谈一场网恋,如果不奔现,可能一阵劲头过去,就黄了。”

于是她抵押了四妹一份保单,获得15.5万元的保险。从开始创作《妈妈》以后,李冬梅所有的精力都放在纯粹的创作上。在更早之前,她做过一些生意,也接过一些活,有积蓄能够维持一段时间的创作,“本来生活挺安逸,我还挺有底气的。”李冬梅知道自己要什么,自己赚钱读书,知道有积蓄可以更安心的创作,也知道自己能够选择专注和纯粹,不被物质的焦虑牵扯。

平遥拿了奖金,李冬梅说,“太好了,有钱可以还花呗了。”追问她的经济状况,她也很坦诚,“花呗、借呗、微粒贷,轮着,每个月要看这个月最低还款额是多少。”《妈妈》是她最想拍的电影,面对这已经不止是一部电影,而是自己生命的一部分、必须要忠于自己的感受去呈现而又没有任何“市场前景”的选择,不去融资欠人情也许是保持纯粹最简单的办法。

李冬梅在平遥影展上

《妈妈和七天的时间》在去年的平遥影展是个特别的存在。除了是“费穆荣誉”大奖获得者,它先是遭遇退票,放映场次被替换成某种暗号式的“藏龙B”,又在放映过程中创下“离场人数最多”的传说。但留下的人会被电影最终无声而壮烈的结局牢牢钉在座位上,被一种反扑回来的深沉而悲悯的气息浸透着,回想起之前那些令人有些“昏昏欲睡”的日常里究竟蕴藏着怎样的珍贵和残忍。

电影人程青松在首映后抱着李冬梅大哭。“一个那么大年纪的异性,这样的举动让我觉得一下有点懵,但我很感动。”李冬梅说。还有没买到票的观众,在电影宫外守候,依然想要见导演一面。“我和好多观众说了好多话,我觉得我一辈子都没有跟那么多人说过那么多话,他们每一个人都那么真诚,许多人带着他们生命里的伤痛经验来告诉我他们在这部电影里看到他们自己。”

谈及电影收获的反馈时,李冬梅说,如果可以,你帮我在文章里再感谢一下他们吧,他们喜欢这部电影,我觉得每一个人都是一个“费穆荣誉”。一些影迷拿了本子或者票根来找李冬梅签名,有些人会希望她再写句话,李冬梅会跟他们说,“要勇敢。”

“这是我拍这部电影最大的收获,如果你觉得认定一件事对你很重要,那就去做,整个拍片的过程给我个人很大的力量感。我觉得我以前是飘的,是无依的,对人生没有掌控感,是失控的。但这次拍完片子之后,我开始觉得原来我也是有力量可以去完成,可能在别人眼里看起来很不容易做到的事情。”李冬梅说。

采访李冬梅那天,是平遥的深夜。我们躲进电影宫采访间的“小窑洞”里,没找到开关,就在黑暗里说话,能看到她眼睛里的光。如她所说,有一个12岁的小女孩留在身体里没能长大,因此她赤诚,敏锐又天真。以下还有一些对话,关于电影,关于李冬梅,或者关于某些不可言说的痛。

李冬梅在《妈妈和七天的时间》片场

【对话】

澎湃新闻:电影里你和爸爸说“你要像儿子一样孝顺他”,和父亲的关系后来怎么样呢?那时候应该并不能很清楚地理解你所面对的悲剧的根源,到什么时候开始有了一些反省或者批判的意识吗?

李冬梅:没有怨恨父亲,是对自己会有一直有一种内疚感,这种内疚感让我一直以来都是一个很难快乐的人,确实影响到我很多。但我觉得如果我足够成熟的话,我永远不会去批判我的父亲。

我可以去批判这样的思想,但我不能批判我的亲人。因为我爸爸他有他认知的局限,我爷爷他更有他认知的局限,而我的母亲她逆来顺受是因为深爱我的父亲,你不能去批判这些人,你一旦批判,你针对的只是一个概念。

我其实能理解我爸爸他有他的苦,他自己就是单传,我爷爷那辈也是只有他一个男的,他们一辈子也活在比较的焦虑中,一样是受害者。我是真的能理解他们的不容易。而在那个环境里,我也不能够去说我妈妈她怎么不去反抗,她没有那个意识,也没有那个力量。

澎湃新闻:电影得奖了,爸爸的反应是?

李冬梅:我爸爸其实挺担心我用这个电影在批评他,所以他到现在也没有看看这个电影,他其实不想要我拍这一段。但我在微信上和他说我得奖了,他给我回了一个“赞”,一个草莓熊比着大拇指。(说着比划了表情包的样子)

澎湃新闻:《妈妈》这部电影是非常私人的记忆,你的个体经验几乎可以说是成就这部电影最重要、最有力量的部分。但之后作为一个导演,剥离这种生命经验,这样的创作方式是否可以延续和复制?

李冬梅:这的确是依靠这种个人的经验和直觉去创作的一部电影,但我相信有很多人他们也经历过一样的东西,但他们为什么没有选择去拍成电影?我觉得其实内容不是最重要的,这个内容是我生命里面的经历,但是表达形式是我创作者创造的节奏和架构,我给你们看什么,什么时候给你们看,这是我作为导演的工作的一部分。

如果单纯讲内容的话,这个片子内容可以在5分钟之内讲完,我为什么用两个小时13分钟去讲,那是属于我的创作。当然在生命的经历里这其实是一个原点,所以我觉得我不是很担心今后走向哪里,这个原点是和我息息相关的,但不是生命经历的照搬,我也相信《妈妈和七天的时间》这部电影看似在讲那七天的生活,情感也看似很私人,但我相信它表达的并不只是个人的那种很小的东西,最终形成的东西一定是高于那个的。

《妈妈和七天的时间》剧照

澎湃新闻:你说的这种“原点”,可以说说具体对你之后产生了什么样的影响吗?

李冬梅:我确实在成长过程中是那种很没安全感小孩,我记得两件事对我的冲击特别大,我对这个世界的信任完全坍塌。一个是妈妈的去世,前几天还在一起吃饭,突然放学回家妈妈就不在了;另一个是四川地震,那时候发现原来看起来那么坚实的土地其实那么不堪一击的。这造成了我性格里面很忧郁的底色。这种颜色可能也许会慢慢平复了就淡一些,但是不会消失。

澎湃新闻:去复刻这样一段经历,对自己是残忍还是治愈?

李冬梅:我觉得两者都有。拍摄的过程中我回到那个地方,试图找到当时的时间和感受,我是有恐惧的,其实拍摄的时候我很少在监视器旁边呆着。在拍电影之前,我给自己一个预期,也许拍完这个电影,我对我妈妈的思念会少一些。事实上有些情绪的确得到一些疏解,但是思念的东西也已经是底色了,可能长大我不会说我今天想妈妈了,但是可能每时每刻我都会潜意识里面就觉得,要是可以再叫一声妈妈该多好,我会羡慕所有有妈妈的孩子。

《妈妈和七天的时间》剧照

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司