- +1

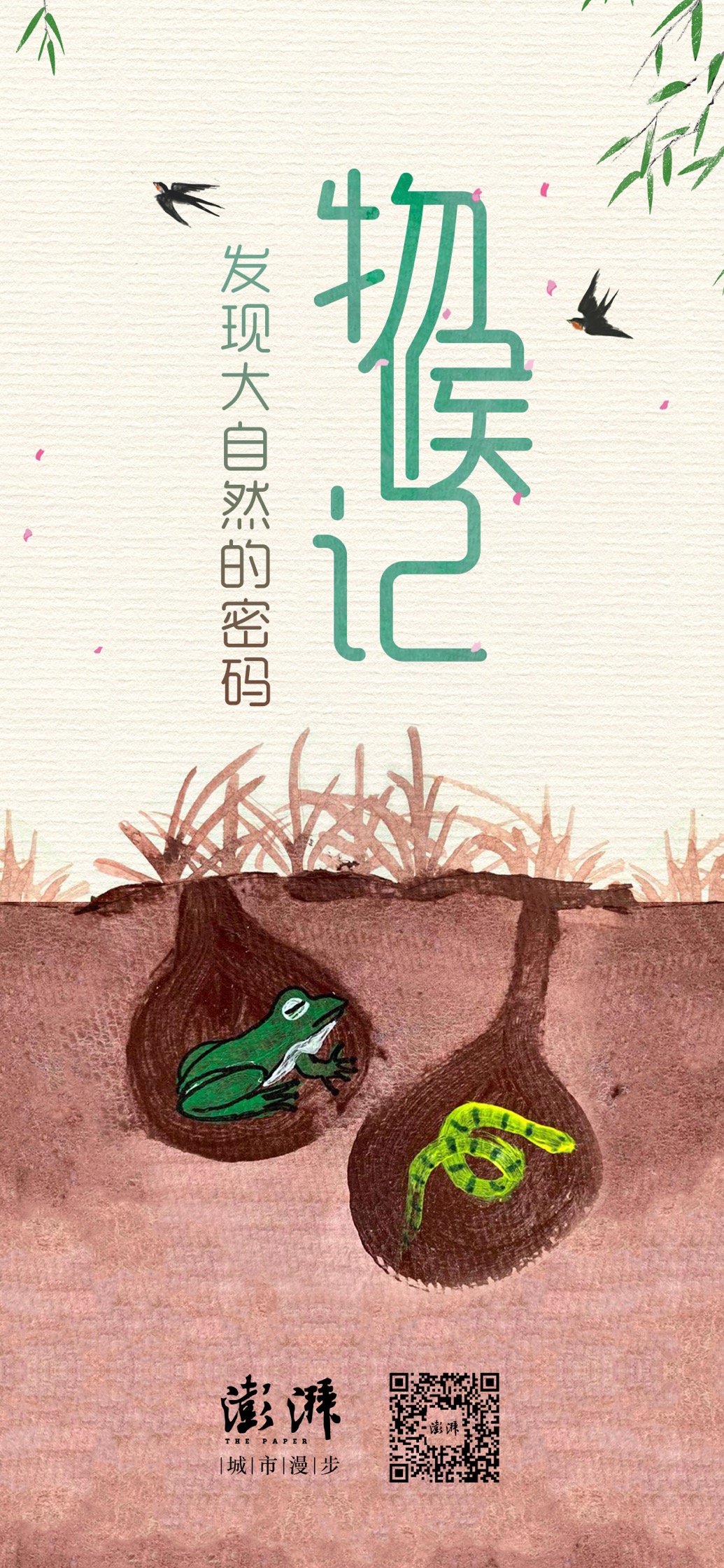

物候记·序|发现大自然的密码

没有一个冬天不会过去。2月3日,立春。这一天的到来标志着节气意义上的春天开始了。

二十四节气起源于黄河流域,是古代劳动人民在长期的农业生产中,根据天地运行及气候变化规律所独创的一种农耕文化,被誉为“中国的第五大发明”,还被列入了联合国非遗名录。

2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常委会评审及会议现场,“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”通过评审。 中国非物质文化遗产网 图

二十四节气以地球围绕太阳公转的周期作为一个轮回。24个节气其实是24个时令点,每月2个,根据太阳运行的位置来划定。太阳运行的轨道被称之为“黄道”,将黄道等比例分成24份,之间相隔15°,就形成了24个节气。

何时播种,何时施肥,何时除草……在没有时钟和日历的漫长岁月里,老祖宗们靠着节气把日子安排得明明白白。

鲜少有人知晓,二十四节气的基础来源于更早时期先民的物候记录,具体地说是指受天气和气候影响而产生的动植物生长、发育和环境周期性变化的现象,如植物开花、结果,动物冬眠、迁徙以及霜降、冰冻等。

中国古代历书《夏小正》流传版本之一 中国青年网 图

目前能找到的最早记录星象、物候变化与四季、月份关系的书籍是3000年前的《夏小正》,它也是我国现存最早的物候历。全文四百余字,以全年12个月为序,记载了每月的天象、物候、民事、农事、气象等方面的内容,共计56个动植物物候。若将熊、罴(pí)、貊(mò)、貉(hé)、鼶(sī)、鼬的冬眠行为和梅、杏、杝桃的开花现象按不同物种分计,则一共记录了64个物候。它还记录了20个天象,经相关专家研究证明是从夏代到商代都可以观察到的现象。“雁北乡,獭祭鱼,鹰则为鸠,有鸣仓庚,鹰始挚,寒蝉鸣,陨麋角”等内容与现今流传的七十二候内容相一致。

岁月流转,古人在物候历的基础上逐渐形成后来的二十四节气,并演变出节气与物候的对应关系——每个节气划分为三候,五日为一候。每候均与一种物候现象相对应,称候应,包括动物候应、植物候应和自然现象候应。

至此,五日为候,三候为气,六气为时,四时为岁——一年共二十四节气、七十二物候,反映了一年中物候和气候变化的一般情况。

物候的有趣之处在于,同一时间、不同地区存在物候差异,而经历了漫长的岁月变迁后,同一地点的物候往往也存在着巨大的古今差异。

前者,可以在许多古诗词中得到印证,比如“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,就表现了山地气候对植物生长的影响——那是在公元817年的农历4月9日,唐朝诗人白居易携师友畅游庐山大林寺,发现山下已凋谢的桃花却在这儿开得正艳。诗人赏花处后来被称作“白司马花径”,而这首流传千古的诗文成为了说明物候规律的生动材料。

至于物候的古今之变,就更普遍了。一个明显的例证是,节气物候中所总结的那些自然现象,很多已经难觅其踪。在已持续三年的家门口的节气课程中,我们一直在努力探索:如何让孩子们从了解先人的节气物候开始,学会观察身边的大自然,总结积累属于这个时代的物候资料?更进一步,如何让不同地区的大人、孩子携起手,年复一年,通过自然教育、自然观察的方式,组成一个物候记录的全民网络?

美国物候观测网(www.usanpn.org)首页 网站截图

这并非天方夜谭。在欧美地区,美国物候观测网、加拿大物候网以及一些公益组织,已通过收集全国各地志愿者提供的庞大物候数据,来帮助科学家们监测气候变化,研究气候变暖对环境带来的影响。

向来重视资源保护的邻国日本亦极重视物候记录。世界最长的物候记录,就是日本的樱花开花记录,始于公元812年,至19世纪为止,有1000多年的历史。该记录源于日本皇帝和封建主历年在西京花园设宴庆祝樱花盛开,延续千年的详尽记录不仅为气候变化提供了一手研究资料,更逐渐形成了樱花文化,为后来赏樱线路的繁荣打下了根基。

而在最早有物候记载的中国,却面临着观测点稀缺、观测数据渠道受限等种种问题。

是时候做些什么了。或许,这将是一场连接历史与未来的创变新生,会让传统智慧生发出新的价值,为全球气候变化、生物多样性保护提供中国视角。

又是一个特殊的春天。也许我们依然无法远行,但是,我们可以走出家门,与自然对话,记录当时、当地的物候历。

新的一年,让我们跟随节气和物候的步伐,记录下身边的美好。

是为序。

(作者李蔚系自然教育机构自然萌创始人)

插画:季静 海报设计:白浪

“物候记”专栏记录一年之中节气、物候的指征,观察自然变化与城市生活的关联,积累当代中国城市的物候观察资料。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司