- +1

请阅读,请一直读下去——致敬保罗·策兰百年诞辰

原创 学人君 學人Scholar

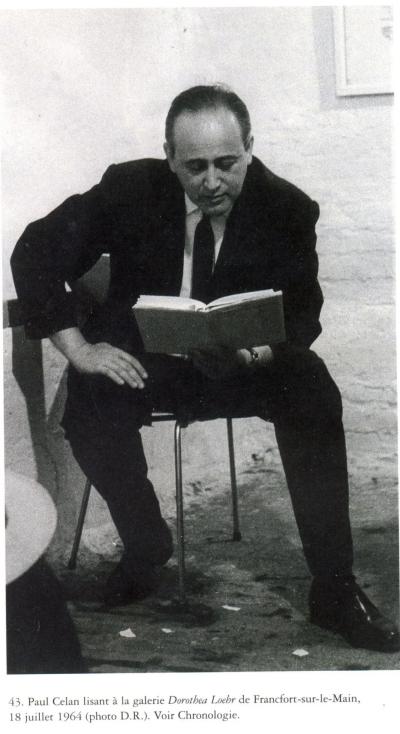

策兰在法兰克福的Dorothea Loehr画廊阅读

2020年是诗人保罗·策兰(1920-1970)的百年诞辰,法国著名日耳曼学学者Claude David称之为“用德语写作的伟大法国诗人”。世界各地的策兰研究者和读者以各种方式纪这位二战后最重要的诗人之一。在德语世界,对策兰的纪念除了继续收集、整理策兰生前各类作品,丰富并完善策兰“档案馆”,推出新的策兰研究专著,也包括对策兰研究的反思。

2020年11月初,德国官方举办致敬保罗策兰的活动,德国总统Frank-WalterSteinmeier在开幕演讲上说,策兰的重要性不仅是在文学层面,也在德国人理解自身文化的层面:“他的声音和他的沉默提醒我们,语言是活着的生命,不是没有灵魂的话语流。”他提醒德国人,要结合策兰的诗歌和他诗歌中的立场去理解德国文化。奥斯纳布吕克大学文学院教授克里斯托夫·柯尼格认为,策兰的立场一直是明确的——“阅读策兰的起点是大屠杀,这必须作为根本前提”。

在策兰去世五十年后的今天,策兰仍然要求被理解,Frank-Walter Steinmeier说:“实际上,我们越理解他对我们的描述,他就变得越重要。”的确,保罗·策兰不是一个可以轻松“进入”的作者,但是,阅读策兰是重要的。这篇报道重点探究以下问题:为什么策兰的作品这么“难”读?到今天,“策兰”和他的作品已经被固定在某些标签上,我们如何避免被标签绑架,以更忠于作者、忠于作品的方式去阅读策兰?

请阅读,请一直读下去

——致敬保罗·策兰百年诞辰

文 | 张梦卿

法国驻德国大使馆和阿罗尔森档案馆合作的纪念纳粹时期受害者的媒体装置"每个名字都该被记住”(#everynamecounts),柏林,2021年

©Arolsen Archives

采访手记

2021年1月21日晚上,柏林的“心脏”位置勃兰登堡旁,法国大使馆建筑外墙变成了一张画布,一面流动的纪念碑,很多不为人知的名字和他们的肖像渐次出现在“画布”上,和纳粹大屠杀的一些历史背景也在受害者名字滚动的过程被提起,这是阿罗尔森档案馆和法国大使馆合作的媒体装置《每个名字都值得被记住》(Everyname counts),旨在纪念被纳粹杀害的犹太人。

作品开头似乎在模拟课堂:上课铃声响,孩子们坐定,流动画布化身的“黑板”上,出现一个名字和对应注释“JSCHU”, 一个孩子问这些字母是什么意思。老师答:“J是‘Jewish’(犹太人)的缩写;Schu是‘Schutzhaft’,保护性监禁。”另一个孩子有些难以相信,问:纳粹当时就是用“保护性监禁”作为理由,对当时的犹太人进行杀害吗?老师说,“是的。”

看着这些滚动的名字,听着他们被纳粹贴上的标签,“抵抗者”、“牧师”、“同性恋”、“反社会”,有些受害者的文档里仅仅备注了国籍,“波兰人”、“俄罗斯人”。我想起这几个月在写的保罗·策兰系列报道。昨晚,和朋友一起去看《每个名字都值得被记住》,我说,这件装置作品虽然用了比较新的媒介,但整体感觉“朴素”而具体,用艺术的方式,结合声音影像与史实资料,去切入历史。策兰的诗歌,也有相似的特质:带着他长期打磨“修订”而成的“策兰辞典”,一次次回到犹太大屠杀历史现场,以一首首具体而厚重的诗,写下他对这场大灾难的注解。

2021年1月22日,勃兰登堡门外纪念大屠杀的作品(张梦卿摄)

“您第一次接触策兰的诗集是什么时候?”我问我的受访者们。

生于东柏林的七零后艺术家Alexander Polzin是十五六岁的时候,在东柏林一家老书店发现一本小小的策兰诗集,从小喜欢读诗的他几乎没有遇到任何障碍,很快进入了策兰的诗歌,通过策兰的诗,他和德国的纳粹历史产生更具体的联系。之后,他走上了艺术创作的路,每天早上,走进工作室,他都问自己:“我如何在我的作品里回应德国纳粹历史,回应这场人类历史上的大灾难?”对Polzin来说,策兰的诗歌是他创作与生活的“背景音”。

学哲学出身的Christoph König教授在奥地利出生长大,和策兰的“相遇”相对不那么私人。八十年代初,进入德国马尔堡的德语文学档案馆(Literaturmuseum der Moderne)工作,他开始大量接触策兰的手稿、信件和各种文件。同时,他也开始和主攻古典哲学的法国学者Jean Bollack共事,Bollack主要从哲学角度切入策兰诗歌,“哲学地”意味著“读者作为评论者”(Leser als Kommentor)的视角,读者/研究者自身的哲学背景对ta解读的方式起著决定性作用。

后来,König慢慢意识到这种阅读方式的“危险”:文学/诗歌的文本几乎沦为“素材”和“刺激物”,用于佐证哲学理论。他对策兰及其他几位德国诗人(里尔克,霍夫曼史塔尔)的研究,逐渐转向语言学的视角,“语言学地”即读者清楚自己的“读者”身份,要求读者把具体文本放在“中心”,细读文本,“坚守”文本而不是“离题万里”地自由解读。

我的德国受访们也很好奇,“在中国,有哪些人对策兰的诗歌感兴趣呢?”很多研究策兰的学者坦言,哪怕德语母语的读者,阅读策兰诗歌仍是充满障碍和挑战的。而德语世界之外的策兰读者,是怎样理解(或误解)策兰诗歌的呢?

带著这个问题,我和诗人、策兰的中文译者王家新聊起策兰的中国读者。从2002年起,他翻译的策兰诗集出版,诗歌爱好者群体里出现“策兰热”。到今天,摘自策兰的“金句”已经随处可见。他说,很多读者喜欢读他翻译的策兰,满足于“引用”某些美丽的句子,忽略了诗歌本身更丰富更厚重的东西,这种阅读,距离策兰诗歌的内核很远。最近,王家新的新书《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》出版,也许会引发新一轮策兰热。

通过与几位受访者的对话,了解他们的“策兰阅读史”,我慢慢对这位诗人有了更立体的认识,也更深切体会到“细读文本”的重要性。听König教授讲完他教授“策兰”的方式后,我想到中国古代读书人的阅读法,“句读”:古书上没有标点符号,因此,“句读”——边读边画“句号逗号”,是读书人的必备基本功之一,这要求读者高度投入文本,同时兼任“读者”和“编辑/校对”的角色,在理解作者思路的基础上,找出隐在文字里的标点。

今天,我们仍然需要用“句读”的态度和投入读诗;同时,需要警惕任何“捷径”(如二手资料的粗浅/片面注解),也抵挡“优美句子”的诱惑,不要满足于停在表层,尽可能更深入诗歌内部。

写这篇报道的过程,我也在想,在策兰百年诞辰的节点,我能够为这位大诗人做点什么?写完后,我有了回答——努力成为你所喜欢作者/作品的理想读者。这篇(消耗我很多脑细胞)报道,也是我更接近策兰诗歌的一次努力。我有许多收获,希望它对你有所启发。

在2014年出版的关于里尔克《致奥尔甫斯的十四行诗》(Sonette an Orpheus)专著导论部分,König写道:

“伟大的诗歌就像一个个主体,它们坚决且独立,它们强调,要根据它们的个体性来阅读。”

(Große Gedichte sind wie Subjekte, ebenso entschieden wie selbständig, und sie erheben den Anspruch, gemäß ihrer Eigenart gelesen zu werden. )

我想,这句话也可以用作阅读策兰诗歌的导论:伟大的诗歌是“独立的生命”,请丢掉各种“拐杖”,尊重它的独特性,从它自身出发。

张梦卿

2021年1月17日

于柏林

1920年,保罗·策兰生于罗马尼亚切尔诺夫策的一个犹太家庭。母亲弗莉茨(Fritzi)热爱德语文学,带领幼年的他进入德语文学的世界,并坚持以德语作为家庭的“官方语言”。二战期间,策兰的父母被捕,在纳粹集中营相继被杀害,策兰被关在远离家乡的强制劳动营,做了十八个月的苦工。1945年,泽诺维茨被苏联占领,策兰选择离开家乡。

保罗·策兰父母在泽诺维茨(Czernowitzer)的两处故居©czernowitz2016.blogspot.com

此后三年间,从家乡到布加勒斯特,再到维也纳,辗转多处,最后,1948年,策兰抵达他的流亡目的地巴黎。二十多年间,保罗·策兰在巴黎高等师范学院(L’École Normale Supérieure)教授德语和德国文学,多语种的他也从事翻译工作。在巴黎,他继续用德语写诗,用德语讲述犹太人历史遭遇。

1952年,他的第一本诗集《罂粟与记忆》(Mohn und Gedächtnis)在德国正式出版,并引起广泛关注。写于1945年左右的《死亡赋格》(Todesfuge)也收录其中,这是策兰最著名的一首诗,也是二十世纪传播最广被翻译成最多语言的诗歌之一,Wolfgang Emmerich称其“世纪之诗”(Jahrhundertgedicht)。此后,策兰多部诗集出版,并被翻译成多种语言,他成为二战后最重要的诗人之一,法国日耳曼学学者Claude David称之为“用德语写作的伟大法国诗人”。1970年四月,策兰在巴黎塞纳河投河自杀。

2020年年初,世界上最大的聚焦纳粹迫害档案的机构阿罗尔森档案馆(Arolsen Archive)在官网发布声明,首次公开了2600万份纳粹时期受迫害者与幸存者的资料,其中一份署名为“保罗·安切尔(Paul Antschel)”。“保罗·安切尔”是诗人保罗·策兰的本名。

关于保罗·策兰新公开的档案 ©Arolsen Archives

1948年6月末,逃亡中的保罗·安切尔填写了一份联合国难民署表格。在申请难民理由一栏,他写道:“因为我无法接受那里的政权”。二战结束后,他的家乡切尔诺夫策被苏联占领,大部分罗马尼亚幸存的犹太人搬去以色列,而策兰的目的地是法国,移民的理由是“因为我害怕遭受迫害”。

2020年是保罗·策兰的百年诞辰,世界各地的策兰研究者和他的读者以各种方式纪念他。而在德语世界,对策兰的纪念除了继续收集、整理策兰生前各类作品,丰富并完善策兰“档案馆”,推出新的策兰研究专著,也包括对策兰研究的反思。到今天,“策兰”和他的作品已经被固定在某些标签上,我们如何避免被标签绑架,以更忠于作者、忠于作品的方式去阅读策兰?

“必须用德语写诗,这是我的宿命”

1958年年初,在德国不莱梅文学奖现场,诗人保罗·策兰发表获奖致辞,开头部分,他试着给德国读者描绘故乡地形图:“我所来自的那片风景,你们多数人也许很陌生...在那儿,住着人和书”。[1]“那儿”指的是上奥匈帝国时期罗马尼亚的泽诺维茨,一座曾被称为“小维也纳”的多元文化大都会。策兰发表演讲时,这座曾经的文化中心已经不存在。策兰在这里度过了生命前25年大部分时光。

1941年7月,罗马尼亚被本国纳粹政权占领,切尔诺夫策的五万名犹太人被安置在城中低地区域新建的贫民窟。1941年底到1942年春天,这些犹太人被转移到德国纳粹统治下的德涅斯特里亚省(Transnistria Governorate),绝大部分犹太人在此遇难,包括策兰的父母。1942年到1944年,犹太青年策兰被关在罗马尼亚东南部靠近布佐(Buzău)的塔巴雷斯劳动营(Tăbărăști)。离开之后,被问起他在劳动营做了什么,策兰通常用一个词回答,“挖掘”(Schaufeln)。

布加勒斯特前国家犹太剧院经理Franz Auerbach当时和策兰被关在同一个劳动营。他记得,那时候策兰非常安静,从未和身边的人谈论父母的死讯;策兰把自己投入莎士比亚的作品,开始翻译莎翁的十四行诗,并抓住一切机会给当时女友Ruth Kraft写信。每周日,囚犯们允许写诗给亲友报平安,他会利用这个机会给女友写信,并附上他悄悄创作的一些诗。

1942年7月23日,给Ruth的信里,策兰写道:“就像我曾和你说过,我必须承认,因为我是结合当时感受写下那些诗,它们还留在那个特定时地,而我仍在继续往前,走了很远。……” [2]

策兰早期诗歌手稿,1947年©https://online-exhibitions.at/paul-celan-100-3/

从十六、七岁写下第一首诗,二十二到二十四岁在繁重体力劳动外继续悄悄写诗,到1946年十一月,二十六岁的策兰在给Max Rychner的信里写道:

“必须用德语写诗,这是我的宿命。”

(Aber mein Schicksal ist dieses: Deutsche Gedichte schreiben zu müssen.)

他知道,作为一名犹太人,用德语写诗是艰难的。他的诗集出版后很可能传到德国,而握著他诗集的那双手,可能就是当时在集中营杀害他母亲的同一双手,“甚至可能发生更可怖的事”。

在德语里,“Schicksal”的含义很复杂,策兰所说的“宿命”,并非中文里“听天由命”的被外力决定的、个体无法抵抗的“命运”;他的“宿命”,是一种内在的困境和基于道德的主动选择——作为大屠杀的幸存者,他必须携带这段历史活下去,并用德语写诗。

保罗·策兰百年诞辰的纪念活动

2020年,德语世界的一些文化机构举办了各种诗人保罗·策兰百年诞辰的纪念活动。因为新冠疫情,很多活动都被迫延期或取消。柏林自由大学以策兰研究为主题,原计划邀请全球各地研究策兰的学者,分享各自所处语境中的策兰,组成核心公开课“在世界文学语境下的保罗策兰(Paul Celan im weltliterarischen Kontext)”。

Suhrkamp Insel出版社建筑内部 © Andreas Rost/Suhrkamp Verlag

和Suhrkamp出版社合作的这一课程因疫情取消。Suhrkamp出版社策划的一系列纪念策兰的读书会、研讨会活动也被迫取消。出版社因此策划了新的策兰专题,开展线上的“策兰百岁诞辰(Celan 100 Geburtstag)”活动:出版社将过去五十多年来出版的策兰有关书籍整理分类,包括策兰诗集、通信集和各类策兰研究专著,为感兴趣的读者及研究者提供了一份详尽的“策兰数据库”。线上版“策兰专题”收到很多关注和反馈。

Suhrkamp旗下的Suhrkamp Insel出版社是德国最早开始出版策兰作品的出版社,也是今天德语世界策兰作品最重要的整理和“传播”机构之一。从1967年的诗集《换气》(Atemwende)到今天,Suhrkamp/Insel累计出版了三套策兰丛书(大波恩版本Bonner Ausgabe, 图宾根版本Tübinger Ausgabe,七卷本策兰全集Gesammelte Werke in sieben Bänden)和数十本策兰研究和策兰翻译作品。2019年,策兰专家Barbara Wiedemann与Betrand Badiou完成策兰所有信件的编年和批注工作,第一本厚达1286页的策兰通信全集《一些非常私人的东西》(etwas ganz und gar Persönliches« - Briefe 1934-1970)也由Suhrkamp Insel独家出版,其中包括一些策兰从未公开的早期信件。

Suhrkamp Insel出版社建筑内部 © Andreas Rost/Suhrkamp Verlag

“现代诗人中,没有一个人的作品像策兰的作品这样全面和完善。”Suhrkamp Insel主编Thomas Sparr说,通过新出版的通信集,“我们几乎可以清楚标记策兰生命晚年每一天所在地点。”身为独立学者的Sparr,也在2020年推出新书《死亡赋格·一首诗的传记》(Todesfuge - Biographie eines Gedichts),他以策兰的成名诗作为入口,描述了《死亡赋格》在世界不同地区的传播历程,被“阅读”的各种方式和广泛影响。

Thomas Sparr和他的新书©Thomas Sparr

在被疫情改变的特殊时期,许多机构将线下活动从改成线上进行,很多策兰研究者以视频会议的形式,在虚拟空间里相聚,阅读讨论策兰。柏林文学馆(Literaturhaus Berlin)邀请学者Hans-Peter Kunisch和Thomas Sparr,以视频直播方式和读者们共度“策兰之夜”(Ein Abend zu Paul Celan)。德国马尔堡(Marbach)的德语文学档案馆(Literaturmuseum der Moderne),在2020年推出线上展览《荷尔德林,策兰和诗的语言》(Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie)。

展览聚焦于策兰作为“荷尔德林重要读者”的角色,探讨策兰如何阅读荷尔德林,如何受到这位十九世纪初德国浪漫派诗人的影响。过去三十多年间,德语文学档案馆(Literaturmuseum der Moderne)一点点建起一座“策兰图书馆”,收集了大量重要的策兰手稿,包括策兰的笔记、手稿,与友人们和与妻子的通信等等。

“保罗策兰100年 一些关键词”展览海报 ©Nationalmuseum der rumänischen Literatur, https://online-exhibitions.at/paul-celan-100-1/

对比其他聚焦于作品活动,位于布加勒斯特的罗马尼亚文学国家博物馆(Nationalmuseum der rumänischen Literatur)的线上展览《保罗策兰100年 一些关键词》(Paul Celan 100 “Under the Words”)把重点放在讲策兰的生平故事。这场展览收录许多珍贵的老照片,出自文学博物馆馆藏、Petre-Solomon私人档案馆的文字与照片档案、1981年布加勒斯特歌德学院策兰研讨会和2010年该博物馆的保罗·策兰展览的资料是展览的主要素材。

过去十年间新的策兰出版物也被作为参考资料,展览分成12章,以数十张照片呈现出策兰生命中一些重要节点,新出版的策兰通信全集里提到的一些地点与人,被这些历史照片串起来。

“我们站在窗边,他们在街上看着我们: …时间到了,时间到了。是时候了。”

捷克布拉格歌德学院图书馆馆长Jana Dušek Pražáková在《保罗策兰2020:五十加五十等于一百年》里,引用策兰早期的这首诗《Corona》。

在被疫情改变的2020年,重读和“Corona”病毒撞名的这首诗,很多读者产生奇怪感受,好像策兰的诗变成了“新闻”的一部分。但是,如果保罗策兰生活在今天,他绝对不会“蹭热点”式地选择“Corona”作为诗歌标题,Pražáková提醒读者,“在象征主义、表现主义和超现实主义的滋养下,他的诗歌,不是用’直接’两个字就可以说清楚的。”

1952年,这首诗第一次出现在策兰的诗集《罂粟与记忆》中;Pražáková建议读者从这本诗集入手,在阅读中寻找策兰的诗歌世界的入口。

“策兰热”和既有策兰研究反思

今天,保罗·策兰的名字大部分人都不陌生,一些文学诗歌爱好者们也能随手拈来一两句策兰的“金句”。策兰生前好友、作家Petre Solomon把策兰比作里尔克的“玫瑰”,“他不属于任何人,也就是说,他属于每个人,属于全部后代,后世的人有理由尽可能去了解他的作品和生命经历。”

在《保罗策兰:罗马尼亚维度》(Paul Celan: The Romanian Dimension)一书中,Solomon记录了策兰离开故乡后在布加勒斯特的俄语文学出版社(Cartea Rusa)从事翻译出版工作的那两年,结合时代背景、个人经历和他与策兰的诸多互动,他尽力跳出既有的主流的策兰研究框架,提供另一个版本的策兰画像:被公认为“黑暗的大师”(Meister der Dunkel)的保罗·策兰,在二十多岁时,也曾是一名“聪明机智,性格开朗的年轻人”和“夜猫子”(Nachtmensch),喜欢深夜写诗,诗里经常出现“深夜”一词,半夜和女友在街头压马路,或是和好友喝酒聊天,“虽然他酒量很一般,一点酒精就能让他进入微醺”。

保罗策兰,Petre Solomon和好友们的一次出游,1947年四月 (Pietroșița, Ialomicioara-Höhle, Moroieni) © https://online-exhibitions.at/paul-celan-100-5/

1979年11月22日,Petre Solomon参加了巴黎蓬皮杜中心的一个策兰59岁诞辰纪念活动,他对这场活动充满期待,这座“收养策兰的城市”,在他辞世九年后,终于开始重视这位诗人。

认真听完现场Jean-Pascal LEger、Martine Broda等几名学者的发言,Solomon感觉自己是参加了一场“当时巴黎知识界非常流行的那种展演性的学术仪式”,他无法从发言者们的精彩的演讲里找到任何策兰的影子,很多学者断章取义引用策兰的话来批评他的作品。

Solomon说,任何一位伟大诗人都面临这种危险:他的作品被批评者们削减到纯粹的字面意思,无论学术上还是其他层面;这是伟大作品的共同命运——成为各种讨论的主题,成为文学罐头制造商在传送带上生产的无菌食品。罗兰·巴特曾经说到,“词语的饥渴,充斥在整个现代诗领域”,这种饥渴,让诗的语言变得“糟糕且非人性。”

听完蓬皮杜那场以“保罗·策兰”名义进行的讨论,Petre Solomon的感受是,“不是诗人在用’糟糕且非人性’语言写作,而是他的批判者们。”当然,这种近几十年盛行的,由各种理论方向为支撑的“新批评”并非毫无价值,但当它们自诩“最好的、唯一的解读方式”时,它可能破坏文学原作本身的活力和生命力,用各种“理论”,把文学作品转化成了死板的、可互换的对象。Solomon提出,“当我们说到诗人保罗·策兰的重要性,我们应该考虑到他的奇异之处、他的独特性。”(his singularity, his uniqueness)

《保罗策兰:罗马尼亚维度》英文版封面

南非裔澳大利亚作家J.M.Coetzee在《保罗策兰:罗马尼亚维度》2019年出版的英文译本序言部分,总结了今天的“策兰热”:“当策兰还在世的时候,以他为基础的学术交易已经发展起来,德国是早期策兰研究的主要阵地。如今,这项交易已经发展成一项“产业”。正如卡夫卡被视为“德国散文”的代言,策兰也成为德国诗歌的主角。Coetzee认为,表面上策兰研究已经很发达,实际上这一“策兰热”背后仍有很多问题。

四十年前,Solomon参加讨论会时听到的是和策兰作品关联很小的“策兰”主题演讲;今天,对策兰的讨论和解读仍然是很局限的。

在法国,策兰被视为“海德格尔式诗人”,他的诗歌生涯导致他的自杀,也象征着我们这个时代“艺术的终结”,这种终结与海德格尔诊断的“哲学的终结”是平行的。在法国受到关注后,保罗·策兰的作品才真正渗透到了英语世界,英语世界对保罗·策兰的阅读也多是“海德格尔式的”,策兰对他为何写作的解释是“可以这么说,为了定位我自己,为了确定我从哪里来要到哪里去,为了给我自己草拟一份现实。”诗人似乎已经认识到某种超越历史的“存在”的真理,单从字面看,这一表达完全可以和海德格尔的哲学产生共鸣。

法国哲学家、文学批评家Philippe Lacoue-Labarthe认为,策兰的诗歌完全是与海德哲尔思想的一场对话,这成为“统治”策兰研究的首要途径,这一途径导致绝大部分受过教育的普通读者对策兰敬而远之。然而,当这种单一的解读不断被放大和重复,它慢慢演变成了某种“霸权”。

当前学术界的“策兰热”,并未让普通读者更靠近策兰的作品。“作为二十世纪中叶顶尖的欧洲诗人,策兰没有也不打算超越他所处的时代”,J.M.Coetzee写道,“他更像一台避雷针,收集同时代释放的最可怕电流。”目前,很少有策兰研究者抛开各种理论工具,不带成见或预设地去深入“避雷针”内部。

除了大量的“海德格尔式”的策兰解读,也有一大批围绕策兰生平做文章的“传记主义者”(Biographisim),是当前策兰研究的另一主导途径。作为一个“活在书信里”的人,策兰给友人和恋人们的信里详细记录了他诸多生活细节和关于作品的思考,被公开出版都成了传记主义者们最爱的素材库。在策兰百年诞辰之际,又有一些新的策兰传记出版。

《保罗·策兰:诗人,幸存者,犹太人》封面

美国学者John Felstiner在1995年首次出版了策兰传记《保罗·策兰:诗人,幸存者,犹太人》(Paul Celan: Poet, Survivor, Jew),策兰在根本上是“犹太的诗人”,Felstiner认为,策兰的最高成就在于把犹太人过去的记忆拉回德国文化和德语中。

Christina Langner在书评《少见新意:John Felstiner对策兰研究的贡献》(Wenig Neues John Felstiners Beitrag zur Celan-Forschung)中指出:

“Felstiner只提及皮毛,在本应该更深入的点,他戛然而止。作者引用了策兰诗歌发展的不同阶段,并引用不同诗人的名言来强调他,但他没有得出任何进一步的结论。诗歌选取上也显得很随意,并未显示出作者的特定意图。”

在这本传记中,策兰的诗歌似乎是令人望而生畏的一座座高山,而Felstiner的“解读”不过是将诗歌“翻译”成散文的简单转述。Felstiner本人也意识到“策兰的作品让读者困惑”,而他的研究成果似乎没有任何解惑的意向或效果。

奥斯纳布吕克大学文学院教授Christoph König反对“传记主义者”的途径,他认为市面上大量为策兰作传的书都不值得推荐,因为“传记主义者”在理解策兰的作品上是失败的,他们的思路是,“策兰的诗太难懂了,我们还是从他的人生经历入手吧。” 甚至策兰的朋友Peter Szondi,作为策兰诗歌最好的批评家之一,在某些时刻,他也没能抵挡用策兰生平经历来解读他某些晦涩诗歌的诱惑。

2020年11月初,德国官方致敬保罗策兰的文化之夜活动现场,德国总统Frank-Walter Steinmeier在开幕演讲上说:“现在有一个现象,人们很少谈论策兰,更少为策兰说话。今天,我希望致敬这位诗人,在一个感受匮乏的年代,他教我们去感受。”

Steinmeier指出,策兰的重要性不仅是在文学层面,也在德国人理解自身文化的层面:“他的声音和他的沉默提醒我们,语言是活着的生命,不是没有灵魂的话语流。”

他提醒德国人,要结合策兰的诗歌和他诗歌中的立场去理解德国文化。König认为,策兰诗歌中的根本立场是:第一,记住纳粹的历史,第二,带有批判性地去记住二战后关于这段历史的沉默,因此,“阅读策兰的起点是大屠杀,这必须作为根本前提”。

在策兰去世五十年后的今天,策兰仍然要求被理解,Frank-Walter Steinmeier说:“实际上,我们越理解他对我们的描述,他就变得越重要。”

的确,保罗·策兰不是一个可以轻松“进入”的作者,不仅对其他语言的读者,对于德语母语的人也如此。”为什么策兰的作品这么“难”读?在“策兰热”的大背景下,我们应该如何去学习、阅读他的作品?

策兰的德语,是一门全新的外语

德国学者阿多诺1949年在《文化批判与社会》(Kulturkritik und Gesellschaft)一文写道:

“社会越是成为总体,心灵就越是物化,而心灵摆脱这种物化的努力就越是悖谬,有关厄运的极端意识也有蜕变为空谈的危险。文化批判面临文明与野蛮的辩证法的最后阶段:奥斯维辛之后写诗是野蛮的。”

阿多诺认为,奥斯维辛集中营代表了现代性危机下人类的大灾难,纳粹犯下的那些“无法用语言描述的罪行”,有可能用艺术的形式来描述和传达吗?阿多诺的回答是:不可能。

《棱镜:文化批判与社会》文集封面 1963年版

“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这一论断影响了二战后整個德国的知识界、文化与艺术领域。这一论断是阿多诺文化批判(Kulturkritik)理论的一部分,他认为艺术无法消解在大屠杀中犹太人被种族灭绝的恐怖,在艺术“美”之中,纳粹时代的野蛮有被遗忘的危险,那些罪行的性质也因此难以掌握。艺术是文化产业(Kulturindustrie)的组成部分,是被“商品化”(Verdinglichung)的自由,这一点几乎适用于所有艺术。在纳粹罪行的例子上,“商品化”进行得更容易。

阿多诺在“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”这句话之后给出解释:

“这也是对这样一种认识的侵蚀:为何今天写诗是不可能的。绝对的物化曾经把思想进步作为它的一个要素,而现在却准备把心灵完全吸收。只要批判精神停留在自己满足的静观状态,它就不能赢得这一挑战。”

被很多人忽略的后面这段话,才是阿多诺的重点,克里斯托夫·柯尼格认为,“阿多诺希望用他的理论让”商品化“不要走向极端,走向一种”野蛮的文明“(barbarische Zivilisation),实际上,阿多诺也在反思他自身,并尝试搭建第三种风格。

奥斯维辛之后,写诗是可能的,甚至可以说,写诗是必要的,这是保罗·策兰的态度。主攻现当代德语文学的克里斯托夫·柯尼格教授(Christoph König)从八十年代开始研究策兰,他认为,策兰一直强调,通过合适的表达方式去写奥斯维辛的诗是可能的。从这一点看,策兰和阿多诺并非对立的两极,重点是把阿多诺的“风格”(Stil)和策兰的“习语”(Idiomatik)同等看待。

策兰认为,德语本身是这场大灾难的根源,因此,策兰坚持用杀死自己母亲的“凶手的语言”来写诗,他要“解剖”德语,并重新建造它,也就是说,这种语言不能忽视纳粹时期的罪行。策兰诗歌的独特性和价值也正是在此——他用诗歌的形式,探究和描绘了奥斯维辛之后“写诗的困难”具体在哪里,他的诗歌,是对大屠杀的解释、批注与评论。

Christoph König在约翰·霍普金斯大学一次演讲现场,2017年 ©Christoph König

在奥斯纳布吕克大学任教十几年,柯尼格开设过好几门策兰诗歌研讨课。开课时,他会先提醒学生:“你们要明白一点,你们什么都不理解。”(Sie mussen verstehen, dass Sie nichts verstehen.)

他希望年轻的学生们做好基本的“心理准备”,不要寄望于从自己的生活经历出发来理解策兰,因为诗歌世界中的习语(Idomatik),让读者可能在阅读中改变其含义,并误以为“读懂了”,但是,只有通过长期的阅读实践,读者才可能进入这个世界。

进入策兰的诗歌,首要前提是“接受这种陌生感”。“难懂”是绝大部分人最初接触策兰的感受,但是,策兰并非无法理解的。作为讲策兰诗歌的老师,柯尼格认为自己的角色是“带领学生进入一个另外的世界”。

讲策兰作品时,柯尼格以一种“新的、习语的策兰的德语”为基础,这是一种在通用德语之内的诗的语言,是一种“真的语言”,它不应该去隐藏什么,相反,它应该是一种能够代表自己的新语言。必须从诗歌作品出发,从阅读出发,而不是从任何“外在的信息”入手,无论它是策兰的生平传记,还是各类哲学理论的教条。这是Königs提倡的阅读策兰作品的方式,他认为,策兰诗歌的本色是“具体而直接的”(konkret und direkt)。

犹太文化一直有“禁止图像崇拜”(Iconoclast)的传统,神不允许被赋予具体形态,策兰受到这一文化影响。德语是一种“隐喻的语言”,而策兰反对各类“隐喻”和“比喻”,他用具体的词句,来指向特定的含义。

在策兰的诗歌里,“心”(Herz)经常指的是“记忆”或“对大屠杀的记忆”,“手”可以是“方向”、“写作”或“写作风格”,而“眼泪”(Träne)则是“诗歌”。可以说,策兰用诗歌编写了一部“策兰辞典”,很多词语本来的含义被清除,通过策兰的诗歌,它们被赋予新的含义;在策兰的诗歌国度,它们以“新的身份”互相交流,也与有幸进入的读者们互动。

多年前,在一次诗歌活动现场,曾经有一位读者问策兰本人,“我如何才能理解你的诗?”策兰的回答很简短:

“读,读,读!”(Lesen Sie, lesen Sie, lesen Sie!)

最初读到这个片段,我的感觉是“策兰有些傲慢”。柯尼格引用策兰的回答,解释说,策兰的德语其实是一门他自创的“外语”,他对德语的改造是很极端的,作为读者,要理解策兰的诗,就要像学一门新的语言一样,多多练习,反反复复读。这就是策兰那三个“读”背后的含义。

柯尼格也采用策兰本人的建议,给学生上课时,他会以精读的方式讲策兰的诗:以策兰的诗歌原文为核心,一个一个词,一句一句,一段一段地细细拆开讲解,伴着他自己阅读过程的评注,这种方式,有点像中国古代读书人的“句读”。通常,一首诗需要好几堂课才能读完,一学期下来,能读完三四首诗,“这已经够多了。”柯尼格说。

在上课过程,克里斯托夫·柯尼格也会传授读策兰的三个“技巧”:第一,以德语的句法(Syntax)作为线索。德语是一门句法规则很严格的语言,这种严缜的句法规则可以作为进入策兰诗歌的一项基本工具。第二,找出一首诗的结构。拿到一首诗,先粗读一遍,读的过程试著回答一个问题:这首歌是如何搭建的?第三,通过一字一句地精读,把握诗歌内容和“情节推进”的过程。

策兰的每首诗,都是一个“完整的故事”。深受超现实主义影响的策兰,对“现实”的理解是开放的,因而,他的诗歌和诗歌讲述的“故事”,并不和他的生活经历直接对应——它可能是关于具体经历,也可能是关于脑子里某个想法,或者其他。

“解放”被符号化的保罗·策兰

跳出“用传记解释诗歌”的视角,也警惕各种“海德格尔式”的解读,把策兰从各种有问题的教条中捞出来,这是近些年欧洲文学界阅读策兰的一大新趋势。

罗马尼亚文学批评家Eugen Simion在1981年出版新书《作者的回归》(The Return of the Author),以文学史上的经典案例,如传记作家Sainte-Beuve和普鲁斯特的争议,来说明以传记为文学批评核心支点的局限性。Simion分析了文本与其作者之间的神秘关系,强调文学创作过程中自我发现的维度。“呼吁读者的回归”这一观点,逐渐被更多文学研究者重视和采纳。

2020年9月,在致力于建立欧洲范围对话和推动欧洲学术文化交流的Villa Vigoni协会,德国奥斯纳布吕克大学的克里斯托夫·柯尼格,意大利乌迪内大学的Elena Polledri和法国南特大学的Werner Wögerbauer共同开启新的研究项目《策兰作品在欧洲:三个国家的视角看语言学的传统和冲突》(Celan in Europa:Trinationale Perspektiven auf philologische Traditionen und Konflikte)。

在当前“重新语言化”(Re-Philologisierung)辩论的大背景下,这一项目将从比较的视角出发,对比研究三个国家的“策兰语言学(Celan-Philologien)”,讨论特定研究方法的可能性,也希望推进面向国际的“方法史”。(Methodengeschichte)

位于意大利Loveno di Menaggio的Villa Vigoni协会全景 ©Villa Vigoni

如今,策兰已经被贴满标签,“用德语写诗的犹太诗人”、“黑暗的大师”、“德语写作的法国诗人”等等关键词成为大部分读者认识策兰的入口。作为项目发起人之一,Christoph König说,新的研究项目希望“解放”被符号化的保罗·策兰。除了策兰的诗,他们也会关注策兰诗歌以外的其他作品,譬如作为读者的策兰,作为“译者”的策兰,策兰作品里的欧洲历史与文学史。

Villa Vigoni协会建筑外景 ©Villa Vigoni

“毫无疑问,策兰对读者是有要求的。……由于严重受到媒体解读(Presslektüre)的影响,过去几年对策兰的阅读仍然带有许多问号和不解。”《请阅读,请一直读下去》一文中,Barbara Wiedemann写道:“这表示,策兰的理想读者仍然没有出现,策兰对读者有更大的期望——可能超出读者本身的能力,也可能超出读者愿意投入的心力。”[3]

在“理想读者”这一点,保罗·策兰诗歌的中文译者、诗人王家新和Wiedemann观点一致。他说,除了德国,中国可能是世界上策兰读者最多的国家,但是策兰的“理想读者”并未出现。2002年他翻译的《保罗·策兰诗文选》出版,初版5000本很快售空。他认为,很多读者都是对策兰好奇,更多地被他诗中“美丽的句子”吸引,比如“你可以充满信心地/用雪来款待我”。他怀疑“喜爱”策兰的大部分读者是否真正进入了策兰的诗歌,很可能很多都停在外围,停在表层。

读到这里,你可能也会问,如何成为“策兰的理想读者”?在演讲《为了保罗·策兰》里,王家新说:“面对策兰这样一位诗人,我们谁也不能说我们完全理解了他,或是有绝对的把握来翻译他”,作为策兰诗歌的中文译者,他对自己的要求是保持“忠诚和耐性,是对诗的敬重以及对翻译本身的局限性的觉悟。”

保罗·策兰曾经收到读者关于他的诗歌无法理解的“指控”。他在回信里写道:“请阅读!请一直读,理解自然会来。”这是保罗·策兰给出的进入策兰诗歌世界的“指南”,也是他对读者唯一的请求。

注释:

[1] “Die Landschaft, aus der ich - auf welchen Umwegen! aber gibt es das denn: Umwege? - die Landschaft, aus der ich zu Ihnen komme, dürfte den meisten von Ihnen unbekannt sein… Es war, wenn ich diese topographische Skizze noch um einiges ergänzen darf, das mir, von sehr weit her, jetzt vor Augen tritt, - es war eine Gegend, in der Menschen und Bücher.” Paul Celan, Bremer Rede, 1958.

[2]“hatte ich nicht recht, als ich es Dir voraussagte, weil ich selber viele von ihnen schrieb mit dem Gefühl, sie bleiben da und ich bin weit fort. Weit fort bin ich ja eben nicht, aber immerhin.. ” Brief 5, in: Paul Celan, “etwas ganz und gar Persönliches” Briefe 1934-1970, p.15.

[3]Wiedemann, Barbara. “„LESEN SIE! IMMERZU NUR LESEN‘: Celan-Lektüre Und Celans Lektüren.” Poetica, vol. 36, no. 1/2, 2004, pp. 169–191.

學人Scholar

学人·思想的芦苇

投稿、联系邮箱:isixiang@vip.qq.com

原标题:《请阅读,请一直读下去——致敬保罗·策兰百年诞辰》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司