- +1

中非民间观察者:李东

原创 PMUBAA 游猪生态

故事围绕李东探索非洲的路径展开,希望给予非洲观察者以启发。

故事围绕李东探索非洲的路径展开,希望给予非洲观察者以启发。 ■ 中非民间观察者:李东

■ 中非民间观察者:李东随着中非合作的广度和深度持续增加,不同于以往单纯经商或者旅行,往返与两个文明和大陆之间出现了越来越多的新面孔,我们称之为「民间观察者」。

民间观察者不满足于浅层的观察和二手信息,他们更执著于近距离的真实和客观规律。他们跟随自我的好奇心,游历和探索着非洲神秘的大陆,同时积极运用新的媒介手段,包括非虚构写作、纪录片、Vlog等方式试图解读出全新且现代的非洲。

李东既是其中的重要代表,也是一个绕不过去的名字。

从2012年开始,他在广州小北附近的非洲人聚集区宝汉直街长期租住,通过近距离、友好的接触,他取得了来广州工作的非洲人的信任,得以长期拍摄宝汉直街的人物和生活,他的作品《广州非洲人街》、《他乡》等备受国内外关注。后来他又转向纪录片拍摄、电影剧本和小说创作,2019年他游历了东非和西非五国,与当地的中国人和非洲人交谈。

他的镜头照向在广州的非洲人

在从事工程设计和建设工作15年后,李东转向了纪实摄影。他对广州的移民社区尤其感兴趣,许多非洲国家人员来到广州从事中非贸易,他们用快递、包裹或自带的方式将中国的服装、电器、化妆品等商品带回非洲,并形成了聚居地。

2013年,李东住进了非洲人聚集的宝汉直街,一待就是8个月。

他见过凌晨五点,菜贩们挑去腐坏的蔬菜,整理好新鲜的存货;早上十点,穆斯林餐厅陆陆续续支起桌椅和顶棚;下午五点之后,宝汉直街真正变得热闹起来,温暖潮湿的傍晚,流动的人群与商贩交织在一起,随处可见的五彩缤纷的水果与服饰,招牌也在其中熠熠生辉。

李东的摄影作品展示了宝汉直街的生猛和多元性。在一个早晨,他在早餐铺拍摄到一个穿着美国国旗条纹衬衫,手提豆浆油条的非洲小哥。各种国家的元素揉杂在一起,使人感到新奇。

■ 广州宝汉直街的非洲小哥。来源 | 李东

■ 广州宝汉直街的非洲小哥。来源 | 李东在2014年发表过后,他的非洲主题摄影作品受到了重视,在欧洲巴黎、科隆、布鲁塞尔进行了三个月的展览。

此后,他加入了一些非洲研究协会,读了许多非洲史和人类学、社会学相关的书籍,但是理论上的东西总是让他找不到感觉,于是他决定到非洲现场去看一看。

到非洲现场,还原真实的非洲

国内大多数人对非洲的印象就是动物世界和原始部落,但李东更想去看看非洲的城市和他们的现代化。他拜访了非洲4个国际大都市,其中最吸引他的是尼日利亚的拉各斯,这个城市体量大,市场活跃,“像广州的90年代那样地生猛”。

拉各斯发展快,政策变得也快,机会多,暴发户多,诈骗更多,“大家都在冒险,只要没被抓住,冲过去就是胜利。”

虽然大城市的发展机遇多,但生存压力也大。遇到塞车时,总有小贩排着队地来兜售他们的商品,不管天气如何炎热,他们涌到车旁,卖力地推销瓜果、零食等小商品,车开动了,他们就穿着塑料拖鞋“啪嗒”“啪嗒”地追着车,完成这一笔只价值两块钱的生意。

■ 尼日利亚的拉各斯城市。来源 | 李东

■ 尼日利亚的拉各斯城市。来源 | 李东李东起初不太适应非洲的小费制度,总觉得“我给你谈交情,你却给我谈小费”。其实,非洲大多数人没有正式的职业,他们总是千方百计“创造”出服务,来使别人有理由支付小费。李东说:“他也不想‘无功受禄’,总想为你做点什么,虽然你可能不需要。”

有一次他在去博物馆的路上,有人就上来陪着他聊天,聊得非常投合,到了博物馆前要分手时,对方却伸手要小费,让他哭笑不得。无独有偶,另有一次,他去坐巴士(当地人称为“马塔图”),一个人主动上来帮他拿行李,然后同样向他索要了小费。

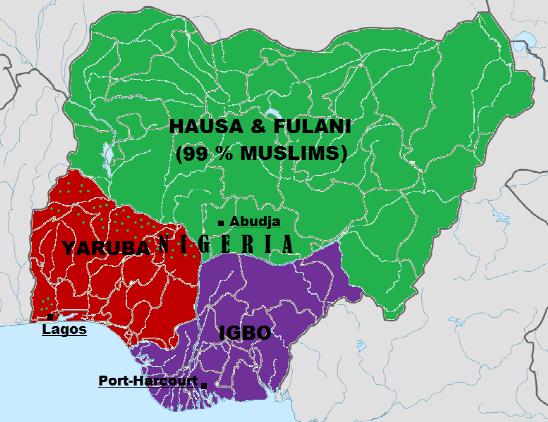

■ 尼日利亚有三大民族 Yoruba, Hausa, Igbo 所在地区如图所示。来源 | 网络

■ 尼日利亚有三大民族 Yoruba, Hausa, Igbo 所在地区如图所示。来源 | 网络这种积极而又浮躁的氛围也是自上而下传递的。尼日利亚的政治环境极其复杂而多变。在尼日利亚,有三大民族和200多个族群,250多种语言,和两大宗教(伊斯兰教和基督教)。这导致尼日利亚的政党通常以民族,宗教和地理位置来划分,而并非根据经济效益。

根据国际共和学会最近在五个州的一项调查,48%的民众分不清楚各大党派的纲领。在2020年Edo州的选举中,2016年选举时的州长Godwin Obaseki 和候选人Osagie Ize-Iyamu都更换了他们的党派。

■ 尼日利亚拉各斯城市面貌。来源 | 李东

■ 尼日利亚拉各斯城市面貌。来源 | 李东在文学中阅读非洲,展现非洲

李东最近在写上次在拉各斯采访到的一个广州牛仔裤厂家的女中介、翻译到尼日利亚去追债的故事。

故事讲述女主在尼日利亚经历坎坎坷坷,不断挣扎,渐渐完成了与非洲、尼日利亚的磨合,找到了和尼日利亚人相处之道。在追债几近完成的同时,又成为了尼日利亚农副产品卖到中国市场的新中介和翻译,逐渐成为了中国阿胶企业收购西非驴皮的最大中间商。

为了写好这些故事,李东要更加深入地研究尼日利亚人文社会。

■ 美国尼日利亚裔作家阿迪契 Chimamanda Ngozi Adichie

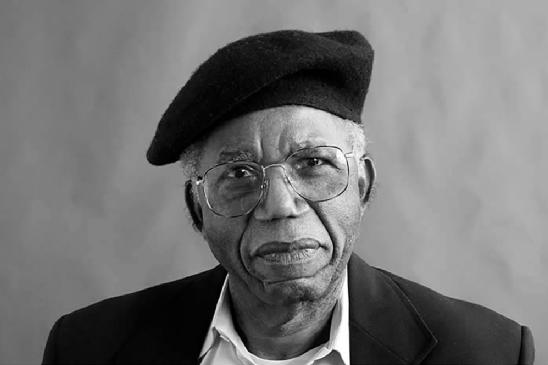

■ 美国尼日利亚裔作家阿迪契 Chimamanda Ngozi Adichie对他启发较大的是一个美国尼日利亚裔作家阿迪契,以及尼日利亚文学家阿契贝。阿契贝是尼日利亚的鲁迅,他的作品《瓦解》剖析了尼日利亚的传统文化如何遭到基督教文化的“瓦解”的。

■ 尼日利亚文学家阿契贝Chinua Achebe

■ 尼日利亚文学家阿契贝Chinua Achebe阿迪契的《美国佬》讲的是主人公在尼日利亚长大到美国留学发展,在尼日利亚新千年迅猛的发展后,同时无法忍受在美国无时不在的种族歧视下,于2010年回到了拉各斯创业的故事,用交替的视角来看两个国家两个社会。

这些作者通过文学更生动、有机、系统、完整地呈现出尼日利亚当下的人文社会,“学术的文章、著作让人加深了对于非洲支零破碎、不知所然的印象。反而是这些文学作品让人对非洲有了一点完整的感觉和认知。”李东这样感慨道。

李东觉得,他真正对非洲有清晰一点的认知,是从尼日利亚回来,进行非虚构写作的那段时间。

李东认为,在非虚构写作中,这些人物故事的走向,他们的行动和结果都是确定了的,这就需要去探究背后的缘由,“就像是在破案,根据蛛丝马迹去还原犯罪现场一样。”

李东说不仅仅是根据采访的言辞,更多需要通过诸如这些文学作品,非虚构文学作品,新闻时事报道,商业财经、历史、社会和人类学相关研究等等。

除了现在写的这个在非洲追债的故事外,去年有一个关于尼日利亚奶饮料女王的故事《越过山丘》在网易的人间栏目连载发表。

对于李东来说,通过亲自拜访非洲和大量阅读,他才真正接近了非洲。能够亲自去到非洲,自然是了解和感受这块大陆的最佳方式。

李东在非洲大陆的旅行让他感受到非洲真实的风土人情,而文学作品对非洲社会图景的勾勒,呈现了个人内心的暗流涌动,使得李东对非洲的感知和认识进一步加深。

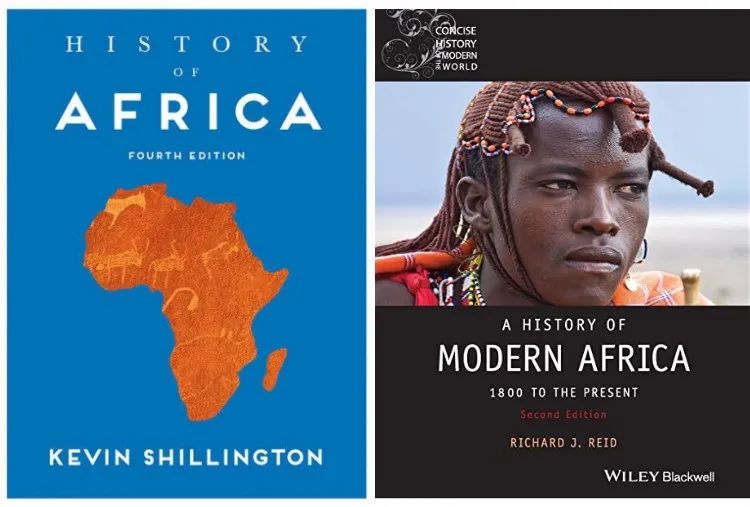

■ 非洲通史包括凯文·施林辛(Kevin Shillington)的History of Africa(左图), 理查德·雷德 (Richard J. Reid)的现代非洲史(右图),阿莱克斯·汤普森的非洲政治导论。

■ 非洲通史包括凯文·施林辛(Kevin Shillington)的History of Africa(左图), 理查德·雷德 (Richard J. Reid)的现代非洲史(右图),阿莱克斯·汤普森的非洲政治导论。阿契贝的《瓦解》, 西翁戈的《血色花瓣》,和海德的《马鲁》,这些作品都不约而同地以种族问题、后殖民主义等为主题,深刻地描绘了主人公以及非洲整体的命运,在国际文坛享有非常高的声望。

■ 德州大学非洲文学教授Aaron Bady呼吁公众要读更“现代”的非洲文学作品,作品推荐如图。

■ 德州大学非洲文学教授Aaron Bady呼吁公众要读更“现代”的非洲文学作品,作品推荐如图。制图 | PUMBAA

李东认为原来的文化传播是精英引领的面向大众的传播,我们应当有大量的民间的、自然的对话。“精英”们通常已经达到了一定的知识积累和认知水平,他们希望传递出自己对世界的见解,正因为如此,这些文学家和历史家们才能更宏观地描绘出社会的轮廓。

李东所做的也正是向还没到过非洲的人展示那里的状况,让更多人更客观地了解这个大陆。

在短视频中看见非洲

而今,互联网带来了更多民间交流的可能性,李东希望有技术能够解决这些问题。新媒体平台一般具备如下特点:基数大、传播内容日常化、碎片化和多样化。

但关于视频内容以猎奇吸引用户的争论也没有停止过。搜索某视频平台过去30天关于非洲生活播放量最大的10支短视频(截止1.18),发现他们并不能起到消除对于非洲刻板印象的作用。

在非洲生活播放量最大的10支短视频里,我们总结以下特点:

旁白:全部以中国人叙述和配音

场景:全部基于乡村

主题:关于非洲人的造型和非洲打工生活较多

播放量:均在230w-400w

在这10支视频中,大部分(7支)内容相对中立。这里面包括科普性质的视频,也有在非洲与当地人相处的日常。虽然拍摄者的叙述都相对客观,但非洲人的形象非常单一,加固了人们的刻板印象——“非洲人的穷是有原因的”(热评第一)。

视频场景几乎都设置在农村,当地各个城市的展现十分不足。这些更多是猎奇的视频一定程度上满足了我们对于非洲多元化的乡村的了解,但无法帮助我们了解正在进行和发展中的现代非洲。

我们是否可以期待更多熟练于两种文化和语言的人弥补这一视角的不足?

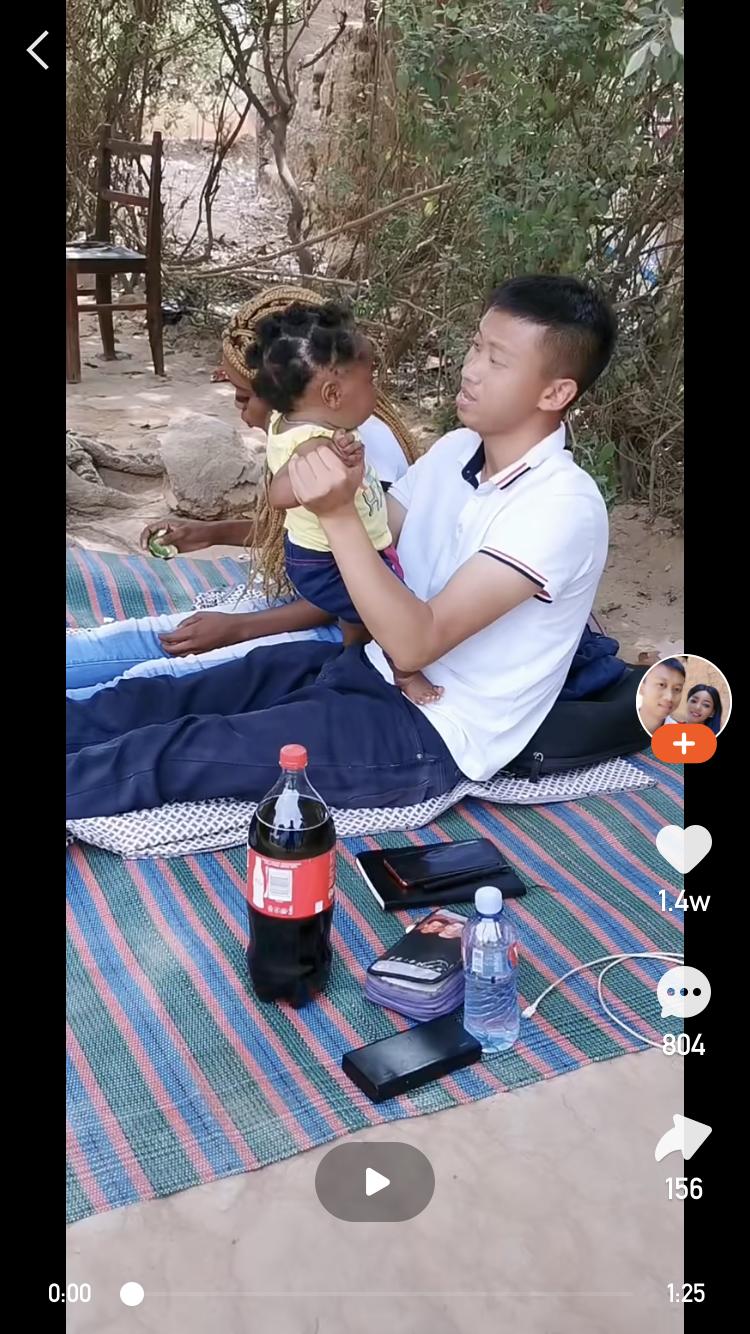

慧玲是一位上海女孩,12岁跟随家人来到非洲加纳。回到中国后,她发现对于非洲的误解还比较多。她开始拍Vlog,展示她和非洲朋友的互动,以及非洲的拍卖会、Party、时装店和自然风光。

■ 慧玲在肯尼亚内罗毕城市最高处。来源 | 公众号:慧玲带你非

■ 慧玲在肯尼亚内罗毕城市最高处。来源 | 公众号:慧玲带你非在她的Vlog里,我们看到热情随性的当地人和非洲丰富多彩的生活。她可能属于极少数熟知多种文化并乐于表达的创作者,也是真正融入了本地生活里,不作为闯入者和猎奇者的形象出现。

除了视频以外,非洲音乐在国际舞台上也正发挥愈加重要的文化交流作用。各大音乐公司和平台也纷纷开始培养非洲的音乐新秀,例如,Apple music在去年7月推出Africa Rising艺术家发现计划。这些举动使非洲本土的艺人走出国门,使非洲音乐在全球盛行。

■ 非洲音乐创作者

■ 非洲音乐创作者这些音乐和视频的创作者都跨越了平台的障碍,将非洲真实的故事和自己的见解带到我们身边。

FB的博客"Everyday Africa"介绍了努力在非洲创造改变的人们;推特的话题 #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou 底下,人们用文字和照片消除对于非洲的偏见,展示非洲积极和高科技的一面。

■ 制图 | PUMBAA

■ 制图 | PUMBAA旅行、文学作品、视频和音乐为我们提供了多样的、了解非洲的路径。我们可以根据自己的时间和偏好自由选择。前提是拥有一个开放、包容的心态。

非洲有54个国家和13亿人口,远非一个特征、几个单词可以概括的。只有接受个体和地域里的复杂性,我们才能碰触到真正的「人」,了解真正的非洲。

然而,中文互联网还需要更加多元化的场景、人物和叙事,等到这些作品真正百花齐放的那天,我们才能看到一个完整的、生机勃勃的非洲。■ 非洲真实故事

编者语

游猪也正在建立一个非洲和中国交流的平台,在聚集研究者和叙述者,希望把他们的洞察传递出去。

其实,开始行动并没有那么难,写作其实只需要一支笔或者一台电脑,而短视频的制作门槛也较低,各种视频制作软件像剪映也方便我们在手机上进行剪辑。无论你是医生、商人、还是学生,只要你居住过,了解当地的人文环境,你就有可能成为一名民间观察者。

原标题:《中非民间观察者:李东》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司