- +1

20年后,我才看懂这对夫妇有多“傻”

原创 她姐 她刊

想先问大家一个小问题:

有没有一件事,你可以坚持干近20年。

不为自己,为了别人。

不赚钱,甚至还倒贴钱。

前几天看完《感动中国2020》的颁奖礼,这个问题就一直在她姐脑海里转悠。

因为一对获奖的夫妇。

一对看起来再“普通”不过的夫妇——万佐成和熊庚香。

《感动中国2020》

《感动中国2020》所以忍不住,想要来讲讲他们的故事。

“那是直接面对生死的”

“那是直接面对生死的”18年前,万佐成和熊庚香的生活和其它摊贩的生活还没什么太大不同。

两个人在江西肿瘤医院附近的小巷子租了个房子,摆起了早点摊。

每天炸点油条,卖点清粥。早餐收摊后休息一阵,再搞搞批发。

虽是起早贪黑,但老两口的日子过得也算红火。

《感动中国2020》

《感动中国2020》平静的生活,因为一句话被打破了:

“您好,能借您的炉灶用用么,我想给孩子炒个菜。”

说话的是位40来岁的外乡人,他和妻子推着一个小车,车子上坐着他们唯一的儿子。

小伙子患了骨癌。

一次一次的化疗为他带来巨大痛苦,身体被消耗地没了力气,食欲也在不断减退。

可即便积极接受治疗,也没能拦住癌细胞扩散。

没办法,最后只能截肢。

他可能真是想家了,又或者是放弃希望不想治了,只说想再吃顿妈妈做的菜。

在这吃不上,就干脆回家算了。

万佐成夫妇看着被疾病搓磨的一家人,心里跟着难受,没犹豫,直接就答应了。

这一家人想给钱,可不管怎么劝,老两口一分钱都不收。

万佐成夫妇觉得自己也没做什么。

反正炉火闲着也是闲着,只是让人做顿饭而已。

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》这事慢慢就在患癌病人的家属间传开了。

渐渐地,有越来越多的人家找到这条小巷子来,想借个火,给家人做顿饭。

找来的人里,有些是家里的经济条件不好。

癌症这种病,治起来要花不少钱。想要省点钱,又想让病人多吃点喜欢的饭菜,也就剩自己做这条路了。

还有的,就是想在异乡让患病的亲朋也能尝尝家里的味道。

别管饭馆的菜怎么好吃,和家里做的总归是不一样的。

稍稍吃点似乎也能收获一些慰藉,再生出点力气和希望,来对抗病魔。

《感动中国2020》

《感动中国2020》但凡有家属找来借炉火,万佐成夫妇总是毫不犹豫地答应下来。

眼瞅着找来的家属越来越多,为了摆早餐摊买的几个炉灶都要排队用。

要是家属来得晚了,病人就得等上至少1个小时才能吃上饭。

万佐成夫妇想着,干脆再买几个炉灶免费让大家用。

买炉灶就算了,怕烟火味影响周围的居民租户,夫妇2人还准备把靠近厨房的小屋也给租下来。

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》这件事,儿女们第一个不理解。

以前摆摊虽然也累,可多少还有休息的时间,挣的钱不多,但也够吃穿用度。

现在为了一堆陌生人大把大把的花钱,图什么呢?

“你和癌症病人混到一块去,那病多重,那是直接面对生死的!”儿女们劝说道。

“死”这个字,多提一次都觉得晦气。

别说万佐成夫妇的儿女们,就是最开始找来的那一家人,也是问了一路,才找到他们这一个地方愿意借炉火给病患家人的。

上百人的厨房

上百人的厨房万佐成和熊庚香最后还是决定做这件事。

仍然是因为一句话。

那是一位曾经的病患家属,无意中说的话:

“还有这么好的地方啊。我妈妈50来岁走了,给我留下特别大的遗憾。

遗憾在,我当时找不到这样一个厨房,像在家里一样做顿饭给她吃。”

有时候,尝尝熟悉的饭香,就像回到了家里一样,让人安心。

于是,老两口按照之前的计划,先是租下了附近的几间小屋。

有的改成了厨房供病人家属做饭用,有的作为老两口炸油条、做早餐的地方,还有的是给经济条件不太好的病人和家属免费住。

然后,他们又一口气买了10套炉灶。

小厨房彻底成型了。

CCTV13《遇见你》

CCTV13《遇见你》因为挨着肿瘤医院,来炒菜的大多数是癌症病患的家属,人们给小厨房起了个别称——抗癌厨房。

这次,病人家属们说什么都不肯接受免费用炉灶了,争来争去,万佐成给定了价——炒菜5毛钱。

后来因为燃煤费等上涨,倒是又涨了些。

变成炒菜1块钱,炖汤2块5,米饭每盒1块。

除了菜、油自备,其它的调味料钱、水费、电费、燃煤/燃气费,全都算在里面了。

依然便宜得惊人。

遇见有困难的家庭,仍然不收费,老两口还会免费提供些好消化的粥水食品。

加上当地政府给补贴的一些房租,一年下来,终于不用再倒贴钱,小厨房勉强能维持收支。

可即便还要倒贴钱,老两口从没想过借这件事盈哪怕一分利。

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》就这样,一条2米来宽的小巷,每到饭点,人来人往,飘满了饭香味。

“新人来了,老人走了,然后又有新人来,每天得有上百人在这炒菜做饭。”

渐渐地,连肿瘤医院的医生都知道了。

有病人家属想找地方自己做菜吃,就介绍着来这个一墙之隔的地方,找抗癌厨房。

找万佐成和熊庚香。

一年365天,一天24小时。

年近70的万佐成夫妇一直守在这,一守就守到了现在。

哪怕到了除夕夜,小女儿接他们吃年夜饭,吃了半个小时,夫妇俩就立刻往抗癌厨房赶。

电线、炉火都在这。离开了,夫妇俩不放心。

因为这个,《感动中国》的奖,老两口也没去现场领。

就怕有新人来了,不会用炉灶。

怕出用火用电的问题,危及周边的安全。

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》疫情的时候,一直开着的抗癌厨房,依旧没打烊。

病人家属们不方便来做饭,万佐成夫妇就让他们把菜放到取菜点,夫妇二人把菜拎回来,消了毒,动手给做。

万佐成洗菜,熊庚香炒菜,分工明确。

夫妇俩忙前忙后的,病人吃饭时间没耽搁,他们的饭点却在一直往后推。

如今3、4点吃午饭,9、10点吃晚饭,已经成了常态。

简简单单做个青椒炒蛋,配着米饭,随便吃些就算一顿。

在这对夫妇眼里,这些不叫辛苦。

“都艰难,我们还不艰难。年纪大了,没什么花钱的地方,我们做这点事,帮得到还是不难。”

儿女们后来也理解了。

遇见特别困难的家庭,也常常会在能力范围内,帮上一把。

“这里就是一个短期的家”

“这里就是一个短期的家”渐渐地,氤氲的饭香、温暖的炉火让这个临时建起来的小厨房,成了一个“特殊的家”。

老两口像大家长一样守在这,病患和家属们也离不开。

进进出出的,喊一声“熊大姐”,叫一声“老万”,就像回家了。

对于家属们来说,这里还是一个临时的“避难所”。

那些对着病人不敢讲的辛苦、不敢说的难过、不敢传递出去的焦虑,全藏在切菜、炒菜声里,慢慢地发泄了出来。

“我流眼泪都是在这里流呀,在我老公面前我都不敢流呀,每天晚上睡不着觉。”

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》每当看见有人哭,熊庚香总会过去陪着聊两句,安慰几声。

说得最多的一句话就是:

“不要想那么多,先吃好这顿再说。”

人,总是要吃饭的。

哪怕这饭和着泪水吃下去,那就还没到绝处。

再难的路,也能试着往前走一走。

在抗癌厨房,同病相怜的人们聚在一起,互相鼓劲、打气、帮忙,前路好像也显得不再那么难行了。

有的人为了患病的家人,第一次进了厨房,学着做菜。

锅里放了蔬菜,就忘了加肉,也不知道何时添盐,手忙脚乱的。

即便这样,也没放弃自己做的想法。

曾经被爸妈照顾的孩子,现在要学着照顾爸妈了。

旁边的人看见,就顺手接过来,帮忙把菜给炒了。

等她把饭菜打包好,再回去收拾自己带来的东西。

b站《人生第一次》

b站《人生第一次》有的人经济条件好点,做饭的时候听说了哪家条件不太好,也会在万佐成夫妇的带领下分享些饭菜,或者给添个汤。

“人不劝不善,鼓不敲不响。”万佐成说。

只要还有人,这个小家就不会散。

家人们总会守望相助。

抗癌厨房开了近20年。

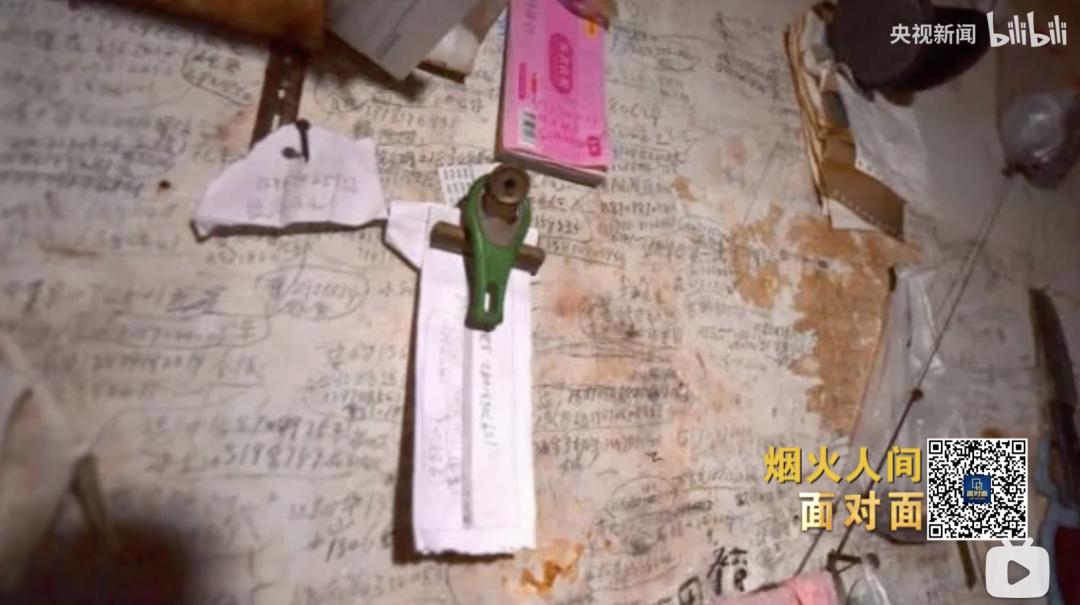

曾经洁白的墙壁早已经被烟火染上了些黄色。

走进厨房小屋里,最醒目的也许不是一摞摞锅碗瓢盆,而是小屋墙上,密密麻麻,写满的字。

那些全是病人家属们留下的姓名、电话和地址。

像是一朵朵镌刻在墙上的“小红花”。

《面对面》

《面对面》有的病人把病治好了,开开心心回家去。

还有的病人没治好,要回家走完人生的最后一程。

可别管因为什么离开,这些人总会来抗癌厨房里见见万佐成和熊庚香,道一声感谢。

像是一种约定好的告别仪式。

他们说,将来有一天,希望这对老夫妇也能去他们那做客。

好好吃顿饭,聊聊天。

如果真的有这一天,估计也会出现在很久以后。

万佐成夫妇俩说,“只要两个人没病没灾,这个抗癌厨房能坚持一天就是一天。”

《感动中国2020》

《感动中国2020》《感动中国》写给万佐成和熊庚香的颁奖词里有两句话,她姐格外喜欢:

微弱的灯,照亮寒夜的路人,

火红的灶,氤氲出亲情的味道。

在万佐成和熊庚香身上,确实没发生什么惊天动地的大事。

可就是他们伸出的那双手,点亮的那盏灯,燃起的那口灶,为他乡求医人的内心带去了难能可贵的美好。

这份美好,该让我们警醒:

那是“勿因善小而不为”,是在这个“扶不扶”“救不救”都让人犹豫、思考的年代里,别把心里那点善给丢了。

原标题:《20年后,我才看懂这对夫妇有多“傻”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司