- +1

轻奢过气背后的年轻人炫耀链

原创 时尚 ELLEMEN睿士

2020年时尚圈走红的词汇有不少,比如原始纯粹的“侘寂风”,复古千禧的“Y2K”,种种词汇都反映了消费者们不断更替的时尚取向。

但有新流行出现就自然会有被替代淘汰的,前几年如火如荼的“轻奢主义”,如今居然淡出了消费者的视野里,逐渐成了时尚圈内的过气词汇。

轻奢是真的在中国消费市场红过,消费者对轻奢也是真的“爱过”,但这场流行是怎么变成过去式的呢?

“轻奢”这个词,最早被提及是在汇丰银行董事Erwan Rambourg的《2016年轻奢品牌行业分析报告》中。

2015年零售寒冬后,打着低价、高质、创新标签的轻奢品牌,逐渐占据了人们的视线,它们搭乘着电商的顺风车,在市场上快速崛起。

对于彼时已经成为消费主力军的80后、90后而言,谈及轻奢的第一反应可能都是“没那么贵的奢侈品“。

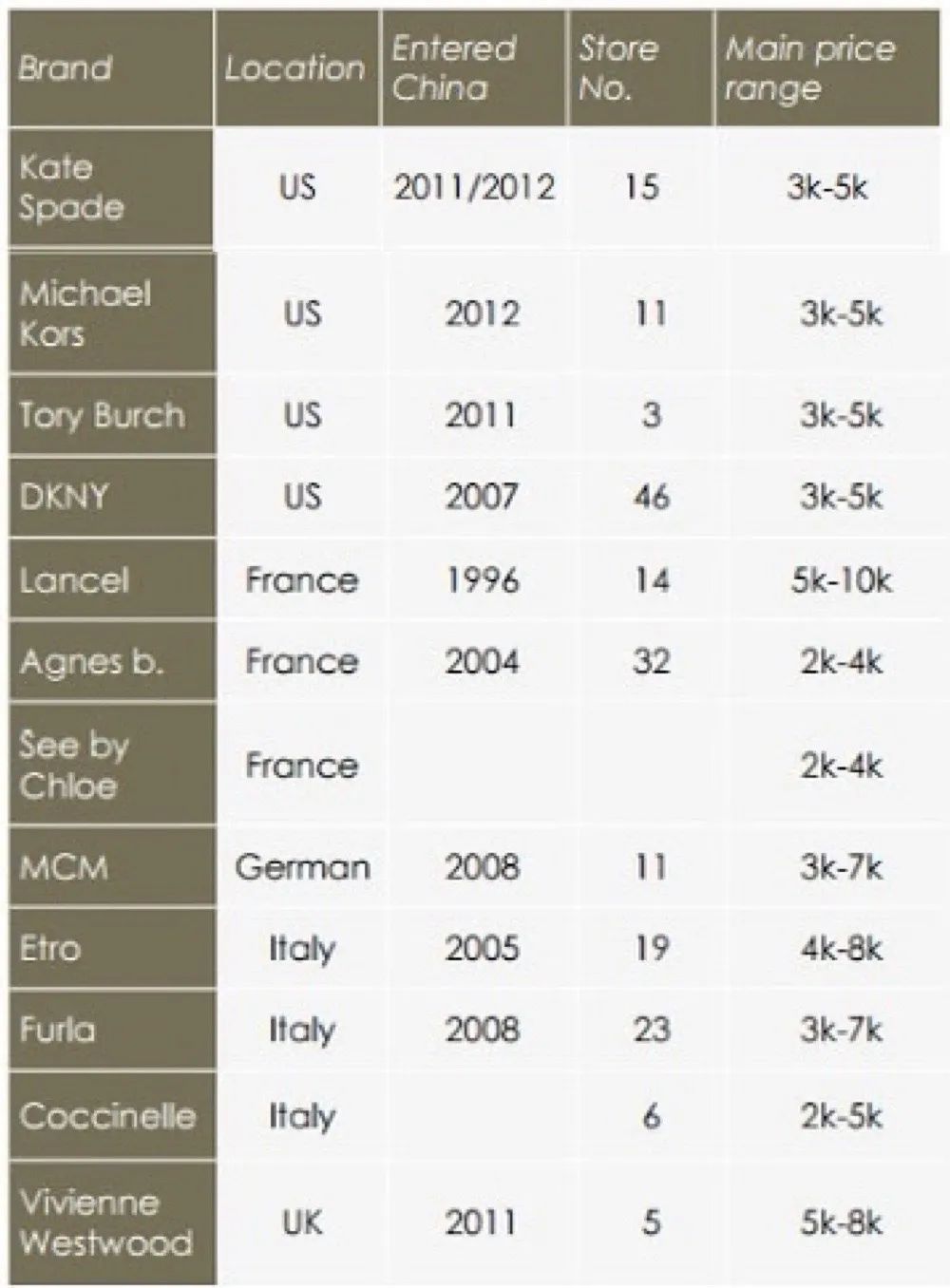

其实这个想法也没错,轻奢的英文原为“Affordable Luxury”,美国人也会称其为“Better Brand",意指那些大多数人也可以负担得起的“奢侈品”。根据奢侈品市场营销公司FDKG的数据显示,轻奢品牌产品在中国的平均价格区间,通常处于2000到5000人民币之间。

FDKG的轻奢品牌数据统计

并不令人意外的是,轻奢的发源地是在时装界———追求设计感和高品质的顾客越来越多;而传统奢侈大牌的高价让很多人望而却步,现有的快时尚品牌又无法满足人们对产品的质感需求。

于是,轻奢品牌便利用了这种心理,做到了精准定位。定位中高档,符合独特品位的生活标准,但又不至于要为这份感受付出太多金钱。

Kate Spade 2016 Spring Campaign

可以说,是轻奢维持住了这些主要消费人群最后的体面。

所谓的80后中产阶级和都市白领们,时不时需要一些看起来还不错的品牌在社交场合武装自己,不管是工作应酬还是好友聚会,都起码得证明自己当下的生活水准还不错。

对高级产品和优质服务跃跃欲试的同时,又无法真的狠下心一掷千金去享受,在这样别扭的消费心理背后,是轻奢让他们过了把奢侈的瘾。

除了要满足有着一定“面子刚需”的中产,轻奢购买人群中还有一类占比不小的,就是当时的90后大学生们。他们此前的消费一直以快时尚为主,初入社会时,一个轻奢包袋就正好成为他们的奢侈品入门的成人礼。

尽管这群初出茅庐的年轻人购买力相对不那么高,但却基数庞大,给了轻奢品牌们在本土扎根的一针强心剂。

在轻奢的大势时期,对标的一众品牌都绞尽脑汁在这个风口上多抢占一点市场份额,牢牢抓住目标客户的心,所以这些品牌的定位通常都极为明确。

轻奢三大巨头之一的Michael Kors就主打Jet Set,戴上墨镜随时出发世界各地的奢华休闲风,旨在用时髦轻松的姿态适应快节奏的生活。

Michael Kors Fall 2016 Campaign

所以比起同档位的其他品牌,它的产品设计以色调单一的大号手提包为主打款,充满了独立女性的强势感,完全对标都市女性白领们。

简约的圆形标志也成为了产品的记忆点,让这个轻奢品牌与真正的奢侈品一样拥有极高辨识度。MK最火的那段时间,在城市的大大小小商务圈写字楼,每走10步你就能看到一个拎着MK的白领。

同样在三巨头里有着一席之地的Kate Spade则有着完全不同的风格定位,以玩趣感为主题的一系列产品,大大方方展示了纽约中产家庭长大的小女儿应该有的少女品味。

Kate Spade常常在包袋上使用英伦格纹、彩色条纹以及浪漫的花鸟图案等,表现整体风格的活泼轻快,包型尺寸也会比MK更为迷你,适合没有办公需求,以逛街休闲为主,年龄较小的女性顾客。

Kate Spade的定价也更年轻化,包袋整体价位在2000-4000元之间,而MK的包袋价格显然高出一截,位于3000-6000元之间,并且Kate Spade的打折频率更高,有时打完折后,只需要2000元不到的的价格就可以入手一个包包。

如此风格定位和销售策略,基本就是对标年轻女生,满足她们以装饰性为主、实用性为辅的高性价比需求。

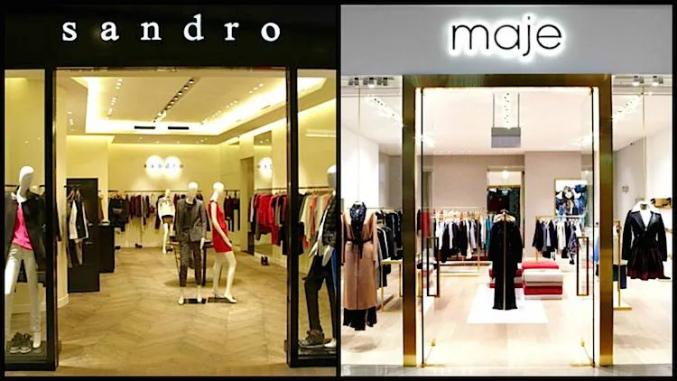

装修风格也同样年轻化的门店

除了以上两个品牌,Tory Burch、Furla、Agnes b等,也是那几年在写字楼撞包率极高的品牌。

相比配饰,服装领域的“轻奢”就定位比较模糊,价格区间大致在春夏款1000-3000元,秋冬款从1500-5000元不等。

与独立设计师品牌相比,轻奢品牌没有太强的设计感,却更适合日常通勤生活;与奢侈品大牌相比,轻奢品牌的价位又更亲民,可以满足年轻人经常买新衣服的需求;与快时尚相比,轻奢品牌质感更好、更加耐用。

Maje S/S 2016 Campaign

不过比起主打包袋的轻奢品牌,轻奢服装品牌的门槛低了不少,加上没有任何logo傍身,这些品牌的可被取代性非常高。

Sandro S/S 2016 Campaign

例如同样主打法式风格的轻奢服装品牌Maje和Sandro就像一对姐妹,它们有着极为相似的品牌风格和营销理念,在商场内这两个店铺时常作为邻居存在着,甚至最后还被同一个中国集团收购了。

即便没有很强的辨识度,这两个品牌仍然持久活跃于轻奢市场,大概也是因为它们真实抓住了职场女性的消费痛点,为忙碌的她们提供了一衣多穿的可能性,同一件衣服能同时实现日常通勤装到赴宴晚装的多种需求。

诸如C/MEO Collective等小众轻奢品牌,之所以能够在那几年大火,除了因为“以合理的价格提供极高的实穿性”这样轻奢品牌共有的特点,也离不开明星博主们对于“轻奢”这个概念的推波助澜。

一个值得注意的点是,小红书渐渐火起来也正是轻奢最红的那几年,其背后折射出来的现象是年轻人对于穿衣打扮、生活方式越来越上心,伴随这种“上心”而来的,是不可避免的攀比心理。

在由快时尚领进时尚这扇大门后,年龄渐长的年轻人将目光投向了更高档的产品,于是,轻奢这种不那么昂贵的“精致生活方式”就成功击中了他们的心。

C/MEO Collective

C/MEO Collective与中国博主推出的合作系列

轻奢这个概念,最火的时候甚至火出了圈。除了轻奢时尚品牌以外,还衍生了“轻奢风家装”、“轻奢礼物”、“轻奢挂画”、“轻奢下午茶”等,可以说“万物皆可轻奢”。

比如所谓轻奢风装修,实际上是以极简风为基础,通过一些精致的软装元素来凸显质感,从而彰显了一种高品质的生活方式。硬装的部分则使用所谓“奢华”的材质,大理石,黄铜,丝绒等都是在保留现代简约感的同时增添豪宅气息的不错选择。

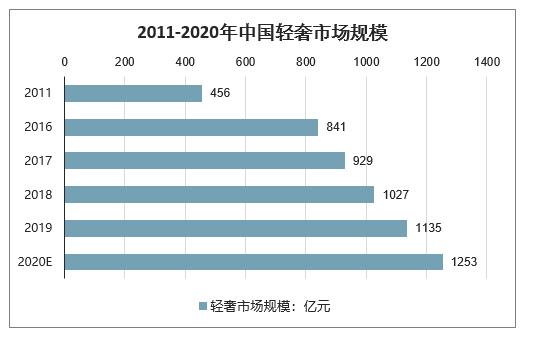

就是这样一个曾经火遍全领域的理念,几年间渐渐疲软直到现在几乎无人问津,相关的一众品牌也都销售额暴跌,再无曾经的风光。令人唏嘘的同时也不经引人深思,轻奢市场的崩塌是否是可预见的呢?

近几年轻奢市场规模逐渐饱和

图源:中国产业信息网

Capri集团最新公布的2019/2020财年第一季度数据显示,主品牌Michael Kors的表现不佳,净销售额同比下降4.8%。即便有“双十一”与“黑五”的加持,其仍未能挽回下滑趋势。

同为难兄难弟的Kate Spade也没有好到哪里去,距离2017年5月被Tapestry集团收购已有两年,Kate Spade仍在原地踏步,当年被收购时所面临的发展问题,并没有解决。

过去两年里,据Tapestry集团8月15日最新公布的2018/2019财年四季度业绩数据显示,全球销售额同比下滑7%,当季经营利润同比下滑26.9%至3亿美元。

那么轻奢的问题到底处在哪里?

首先是客户群的大比例变化。

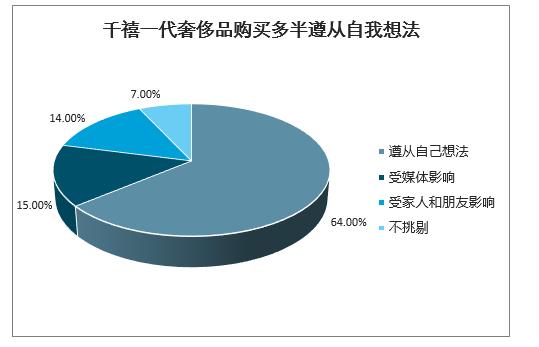

如今轻奢的目标客户群逐渐低龄化直到Z世代(1995-2010年生人),这就意味着未来的不可预测性,“千禧一代是反复无常的”,想要凭借他们的喜好来占据市场,保持持续稳定的增长是非常困难的。

图源:中国产业信息网

这代人从小生活条件相对较为富足,社会环境高效便捷,这样就养成了他们主动寻求消费升级,推崇个性消费的特点。甚至由于各类网贷的崛起,超前消费的前卫行为也成为了这代人中极为常见的现象。

这种消费特性就使轻奢品牌们“实用,高性价比”的优势一下子变成了劣势,毕竟在这群人眼中,这些特性就意味着“平庸”,“没有个性”,“不够潮”,“面目模糊”。

当国内以小红书为首的生活方式平台在经历最初的混沌期后,年轻用户已经摸索出了更为成熟的一套模式:要比他人更炫富、更有个性,才能得到更多曝光。

与其变着法儿晒不同的MK,不如咬咬牙攒钱买一个LV——更何况当下vintage产业走俏,买一只中古LV包包,不仅不容易撞包,甚至比买全新的轻奢都要便宜。

其次,对于每一季产品都长得差不多的轻奢品牌,人们的新鲜感逐年递减,简单来说,“腻了”。

曾有消费者在受访时提到,一些轻奢品牌近几年的包款只是变换一下铆钉的位置,让人感到视觉疲劳。

不同品牌的产品,也长得越来越像。

不管是MK还是Kate Spade,抑或是Furla和Tury Burch,所推出的大部分包类基本款都大同小异——方正的包型,单调的颜色,相似的五金配件。

除了不同的品牌logo和广告大片外,好像最后购买哪个品牌都没多大差别。

与此同时,轻奢品牌因业绩下滑而进行的打折促销,把品牌彻底拖入了恶性循环的怪圈,失去了顾客对于品牌的忠实度。

一个品牌打折力度过猛就会牺牲品牌的形象和定位,顾客也自然会产生一种消费心理:习惯了打折,就不会买全价品。

何况有了长驻在奥特莱斯打折的产品,消费者当然不愿意花几倍的价钱去门店购买,这点对几乎所有在列的轻奢品牌都非常致命。

这种饮鸩止渴的发展方式也为日后埋下了隐患,MK的悲剧案例就是最好的警示。

无节制的生产和打折,换来的是差劲的产品质量以及大量退货的订单,以至于美国著名百货Nordstrom将其下架。虽然奢侈品和耐用品不是同种概念,但因为质量和退货率被下架,这足以让任何品牌在消费者心中的形象都大打折扣。

如今有不少消费者在质疑轻奢的定义是否只是个“伪概念”,尽管这种说法还有待核实,但在轻奢产业背后想要通过疯狂敛财而忽略品牌个性与产品质量的资本,是真的需要深思其是否早已丢失轻奢定位,而更靠近快时尚了呢?

参考资料:

锦鲤财经:Michael Kors 一言不合就关店,难逃轻奢品爆红之后就迅速下滑的诅咒

新京报:轻奢昨日受宠 今日遇冷

撰文:weilai

原标题:《轻奢过气背后的年轻人炫耀链》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司