- +1

这暮气昭昭的公众号啊

你关注了几个公众号?打开你的朋友圈,一页屏幕内又有几篇推文?

你关注了几个公众号?打开你的朋友圈,一页屏幕内又有几篇推文?有天晚上我做了个噩梦,梦里我被无数文字包围,在每一个热点节日被各类借势文案包围,筋疲力尽之时猛然惊醒。

惊醒之后,我查看了自己的公众号关注数:165。我不知道这是什么概念,但梦中的情景提醒着我,作为一个微信号绑定三个公众号的人,是时候思考思考“公众号”这个载体的过去与将来了。

“再小的个体,也有自己的品牌”。

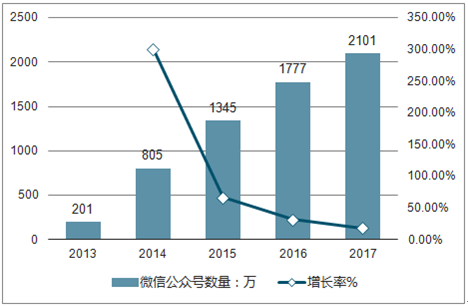

2012年8月17日,微信推出新的功能,也就是微信公众平台正式向普通用户开放。正是这一功能的推出,成就了日后的咪蒙、新世相、十点读书等一大批自媒体人。而后一年,越来越多的企业商家看到了这块还未完全开发的市场,纷纷入驻其中,想要吃到第一口肉,基于微信的生态环境开始逐步形成。

2012年到2014年底的时间被认为是微信公众号红利期的上半场,一大批公众号从内容生产、微信营销走向内容变现和融资。用电影《一点就到家》中彭秀兵的话说:“只要站在风口,猪都能飞起来。”在2014年7月,微信公众账号总数达到580万,平均每22个人就拥有一个公众号,并且增速达到了恐怖的1.5万个/日。如此宽松的入场机制,引来了无数怀揣梦想的创业者,也引来了许多搬运工,红利仍在延续,但混乱也开始蔓延。

眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。

眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。在2015年凭着一篇《致贱人》引发地震的咪蒙自打进入2016年起,就开始了发文、道歉、禁言的循环之中;以“创业之神”自诩的许豪杰在其公众号尚未消寂之时斩获一个又一个10万+,却在2017年被曝出恋童癖,公众号沉默到了今天。

2015年5月,新榜指数显示,排名前500的微信公众号总体阅读数量连续下滑,打开率持续走低。但有趣的是,直到2016年,我才有了自己的手机,申请了自己的微信,并转发了第一篇公众号推文。

第一篇分享的推文,内容是宣传我就读高中的办学质量,我认真看完了全文(即使它的配色有点辣眼睛),仔细点开了每一张图片——这也许也是你第一次打开公众号推文的样子吧。

正如我没有机会享受改革开放带来的红利,我也没有见证微信公众号让“猪飞起来”的疯狂。但在当时,我仍然认为我生活在最好的时代,正如微信公众号平台的slogan“再小的个体,也有自己的品牌”,每个人都有低门槛的发声机会。

对了,这也是一个信仰的年代,只要打造出所谓的爆款,不管是以文字还是视频等形式,都会沉淀价值观相似的粉丝并增加商业化的可能。2016年,高中的我读到了那篇《我上了985,211,才发现自己一无所有,或者也不能这么说》,它之所以被大家疯狂转发与点赞,大抵就是现代社会下层阶级固化的趋势越发明显。毫无疑问,底层平民若要跻身中产及以上,需要付出很大的努力——当然了,有没有用是另一回事。

我还记得读罢全文,那种被自卑席卷全身的感受,但这也成了全篇文章最大的槽点。《沉默的螺旋》中有这么一段基于理论的假设:“大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。所以嘲讽、指责、批评、谩骂,会像病毒一样蔓延传播并涌向作者,瓦解坚强。”大抵如此。

我还记得读罢全文,那种被自卑席卷全身的感受,但这也成了全篇文章最大的槽点。《沉默的螺旋》中有这么一段基于理论的假设:“大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立。所以嘲讽、指责、批评、谩骂,会像病毒一样蔓延传播并涌向作者,瓦解坚强。”大抵如此。从那以后我知道,这是一个最好的、信仰的时代,却也是一个最坏的、怀疑的时代,爆款过后一不小心,就会成为众矢之的。

路在何方?如今,公众号面临的内容问题在于,爆款会吸引很多人,也会刺痛很多人,读者没有去理解作者心境的义务,但作者却需要为读者的解读所付出代价;而在媒介环境方面,网民数量到达天花板,因此蛋糕体积有限,而公众号平台的总阅读量在逐年下降,被抖音B站等视频平台分流。

在这种“内忧外患”的尴尬境地下,我常常在思考,公众号在人们的生活中应该扮演一个怎样的角色。

在这种“内忧外患”的尴尬境地下,我常常在思考,公众号在人们的生活中应该扮演一个怎样的角色。作为学习的主要平台?公众号本身是适应移动端的碎片化产物,其效率远比不上原来系统化的学习。作为新闻内容的载体?短视频传达的信息远远优于文字,具体场景下的具体情况,画面会更容易被大众接受。

也许,未来的公众号应该作为一把生活中的钥匙。

通过简短清晰的观点陈述,它可以帮助读者们打开世界另一端的大门。但如果想要触及世界的另一端,仅凭钥匙是远远不够的,需要读者们借助看书、学习等方式到达。这也是编辑部的初衷,我们希望通过推文传达的,并不仅仅是我们的观点,更希望作为读者的大家通过阅读文章产生自己的思考并自发深入地了解某个概念、事件。

我一直认为编辑部有属于自己独特的竞争力,编辑部的大家自己写文,灵活发挥,文风百变,不受约束,比起暮气沉沉的公众号市场,自身显得更锐气十足,也许更能吸引读者的差异化口味。

当然了,如果没有万人关注,那我也希望“怎么早不说”成为一个大家都能把自己所想所写都倾诉其中的地方,在没人给你耳朵你又找不到树洞的时间。尽管很多人认同安迪·沃霍尔那句赚钱是伟大的艺术,但我依然固执地认为:

有趣比有钱更重要。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司