- +1

李大钊海上萍踪 | “红色记忆”主题故事(16/100)

李大钊海上萍踪

作为中国最早的马克思主义者和共产主义者,李大钊在中国共产党成立前后,数度来沪,从事革命活动,在黄浦江畔留下了闪光的足迹。

李大钊东瀛归来沪上行

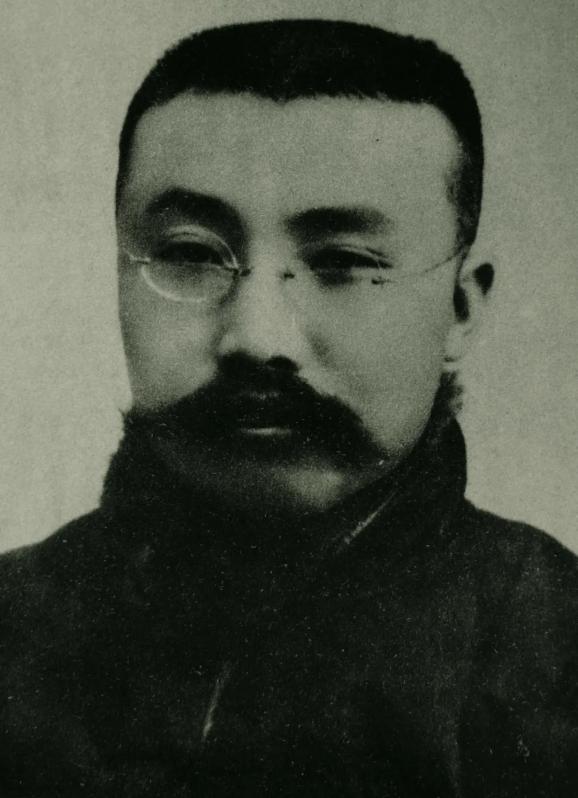

在中国共产主义运动的早期舞台上,出现了两位叱咤风云的人物,时人称为“北李南陈、两颗星辰”。这“北李”与“南陈”分别指的是中国共产党的主要创始人李大钊和陈独秀。

1913年冬,年轻的李大钊从天津北洋法政专门学校毕业后,由汤化龙资助东渡日本留学。经过半年的努力,考入早稻田大学政治经济科深造。象牙塔内的生活原本应该是简单而宁静的,但国内政局的风云变幻,却让课堂里的李大钊坐立不安。

1915年1月18日,日本大隈内阁向袁世凯政府秘密提出“二十一条”要求。这桩卑劣的政治交易内幕一经披露,李大钊怒不可遏。他迅速联络留日学生,成立留日学生总会,并任该会文牍干事。救国心切的他挥笔写下《警告全国父老书》,控诉日本帝国主义的侵略野心,要求中国政府拒绝日本的无理要求。不料,5月9日,袁世凯在日方的威逼利诱下几乎全盘接受了丧权辱国的“二十一条”。李大钊对袁世凯政府彻底失望了。

1916年1月底,为了声援云南护国军讨袁,李大钊从横滨奔赴上海,开展爱国宣传。当轮船劈波斩浪朝向东海之滨驶去,李大钊倚扶着船舷,远眺波涛翻滚的大海,心潮澎湃,欣然赋诗《太平洋舟中咏感》。诗中写道:“逆贼稽征讨,机势今已熟……相期吾少年,匡时宜努力;男儿尚雄飞,机失不可得。”其救国图强的雄心壮志可见一斑。在沪期间,他顾不得游览申江名胜,更无闲情逸致游逛于十里洋场,而是四处奔走,为声讨袁世凯窃国复辟而大声疾呼。

首次上海之行令李大钊的心情久久难以平复,“益感再造中国之不可缓”。然而,正当李大钊在上海积极联络讨袁之事时,早稻田大学竟以“长期欠席”为由,将他除名。对于校方的这一无理决定,李大钊并未感到突然,他索性就此中断学业,全力投身于反袁斗争之中。1916年5月中旬,他由东瀛归国,暂留上海。此间,李大钊仍时刻筹划着反袁大计。在给好友霍例白的信中说:“传闻袁氏备战甚急,此则雌雄之决,仍非出于一战不可也。”6月6日,袁世凯在全国人民的唾骂声中一命呜呼。消息传来,李大钊不由得欣喜若狂,他一年多来努力奋斗的目的总算初步达成。7月11日,他应邀北上,担任北京《晨钟报》主编,大力宣传民主主义思想。

袁世凯政府虽已倒台,但在北洋军阀的统治之下,华夏大地依旧暗无天日。1917年6月,张勋借“调停”大总统黎元洪与国务总理段祺瑞之间的争端为名,率“辫子军”进京。7月1日,他宣布拥立前清末代皇帝溥仪复辟。就在张勋复辟的当日,李大钊仓促离京,避走上海。

虽说在沪期间食宿无忧,但回想起自己辛亥革命以来的经历,身处浦江之畔的李大钊百感交集。他一心为国为民不辞劳苦,却不想到头来落得个“国变日……仓黄出京”的结果,困惑与迷茫感一直萦绕在李大钊心头,挥之不去。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村,就在李大钊和与他同时代的那批有良知的知识分子在苦苦探求再造中华的新途径时,传来了俄国十月革命胜利的消息。正处惆怅之中的李大钊,从苏俄革命的成功范例中看到了中华民族争取独立、实现富强的曙光。他连续发表文章,热情讴歌十月革命及其意义,并大胆预言:“试看将来的环球,必是赤旗的世界。”李大钊由此从一个激进的民主主义者转变为一个马克思主义者,成为中国传播马克思主义的第一人。

“南陈北李,相约建党”。1920年,李大钊在北京创建共产党早期组织,与在上海的陈独秀遥相呼应,积极推动建立全国范围的共产党组织。

与孙中山相见恨晚

1922年8月上旬,李大钊离京去往杭州。他此行的目的是参加中共第二届中央执行委员会的特别会议(即西湖会议)。在转赴杭州之前,李大钊专程来到环龙路渔阳里2号(今南昌路100弄2号),同陈独秀讨论了关于与国民党合作建立民主联合战线的方式方法问题。

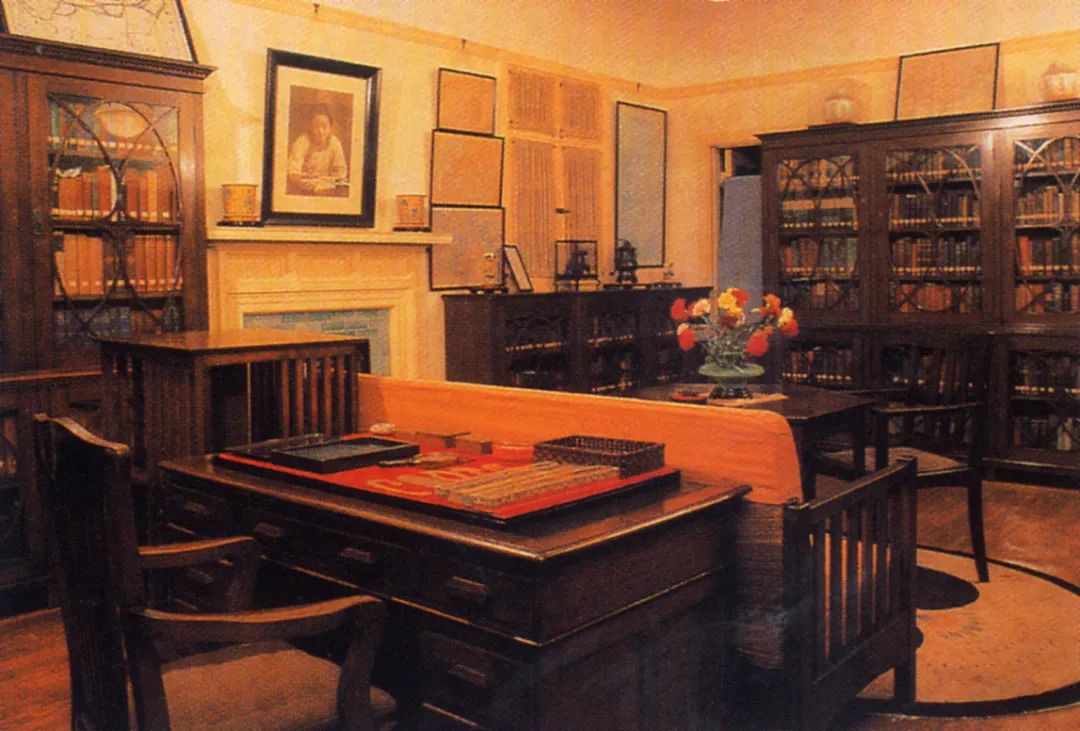

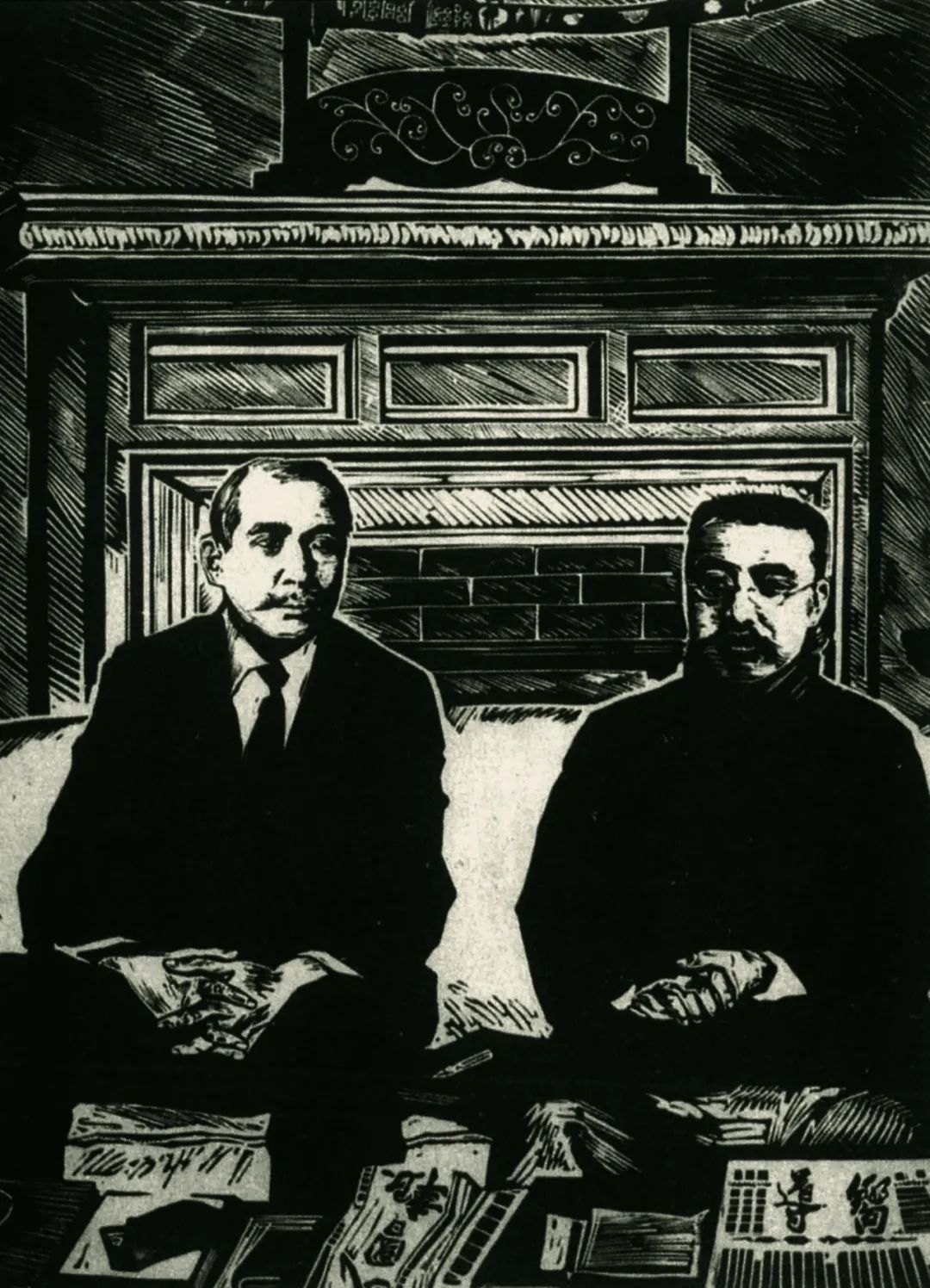

8月30日,西湖会议结束后,李大钊受中共中央的委托,回到申城,前往莫里哀路29号(今香山路7号)拜访孙中山。虽然此前并没有直接的交往,可两人神交已久。五四运动期间,孙中山就通过《每周评论》,对李大钊这位新文化运动巨子、布尔什维克主义的积极宣传者相当熟悉。李大钊对孙中山的革命思想,更是了如指掌。因此,两人照面后,略微寒暄几句便切入正题, 就“振兴国民党以振兴中国之问题” 展开热烈探讨。畅聊之下,彼此颇有相见恨晚的感觉。一次交谈尚不尽兴,李大钊接连数度出入莫里哀路孙宅。有一回,竟长谈数小时,以至到了吃饭的钟点都欲罢不能。他们每次见面时,宋庆龄都陪在一边。后来每当提起这段往事,宋庆龄仍记忆犹新:“中山先生特别钦佩和尊敬李大钊,我们总是欢迎他到我们家来。”

莫里哀路29号(今香山路7号)孙中山寓所内的书房,这里也是孙中山与李大钊等会晤的地方

李大钊的儒雅风度与广博学识令孙中山对其赏识有加。在孙中山的心目中,李大钊已是帮助他改组国民党的不二人选。经过几次接触后,他遂直截了当地提出希望李大钊加入国民党的想法。李大钊直言相告:“我是第三国际党员,是不能脱离第三国际的。”孙中山听后,微笑着摆了摆手,说道:“这不打紧,你尽管一面做第三国际的党员,一面加入本党帮助我。”见孙中山如此恳切,加之中共中央在西湖会议上已作出了中共少数负责人可以个人身份加入国民党的决定,李大钊便欣然应允。当即由张继为介绍人,孙中山亲自主盟,吸收李大钊为国民党党员。此后,陈独秀、张太雷、蔡和森、张国焘等中共负责人,也陆续加入国民党。

李大钊与孙中山商谈国共合作事宜(版画)

1924年1月5日,作为孙中山亲自指定的代表,李大钊与张国焘等乘坐特别快车南下出席国民党第一次全国代表大会。赴穗途中,李、张二人在沪稍做停留,参加中共中央的会议,参与讨论并确定共产党人在国民党“一大”上应取的态度。会上,陈独秀提议由李大钊、张国焘会同已在广州的谭平山、瞿秋白等组织一个指导小组,用以协调出席国民党“一大”的中共党员的行动,该小组的负责人就由李大钊担任。中央会议结束后,李大钊等继续行程,搭乘火车直奔羊城。演讲深入浅出在延安时期,毛泽东对身边工作人员提起李大钊时,将他视作“真正的好老师”。的确,李大钊时刻都以向青年学子传播革命思想为己任。中国共产党成立后,李大钊每次来沪后都会抽出时间,到校园里倾力宣传马克思主义。

1922年9月3日,他应邀在中华职业学校召开的上海社会主义青年团国家少年日纪念会上发表关于青年问题的演讲,号召青年团结起来,进行反帝反封建的斗争。翌年4月,他又于复旦大学演说《史学与哲学》。

李大钊去往最多的还是上海大学。这与他曾参与创建上海大学不无关系。在上海大学创始期间,他向于右任推荐邓中夏和瞿秋白到校任教。作为常客,从1923年4月到11月,短短半年时间里,李大钊先后3次为师生演讲。从《演化与进步》鼓励年轻人确立马克思主义历史观,“快快乐乐地创造未来的黄金时代”,到《社会主义释疑》阐析社会主义的本质属性,再及《史学概论》解释历史唯物主义的方法论。李大钊的讲演深入浅出,热情洋溢,极受学生的欢迎。《民国日报》副刊《觉悟》将他的演说内容都整理刊登出来,更是扩大了其社会影响。

11月7日,上海大学举行十月革命胜利六周年纪念大会,并庆祝该校“社会问题研究会”成立。是日,李大钊欣然与会,作了题为《社会主义释疑》的著名讲演。通篇讲稿不过千余字,却微言大义。演讲中,他一语道出了社会主义的实质:“社会主义是要富的,不是要穷的,是整理生产的,不是破坏生产的”;“社会主义是使生产品为有计划的增殖,为极公平的分配——能够使我们人人都能安逸享福”;“社会主义制度下做工是愉快的……我们的工作是要免除工作上的痛苦。”字字句句有力地回击了当时社会上所弥漫的反社会主义思潮。

供稿:中共上海市委党史研究室、上海市档案局(馆)

为庆祝中国共产党成立100周年,加强爱国主义教育,讲好红色故事,由上海故事会文化传媒有限公司(故事会)、上海基分文化传播有限公司(趣头条、米读)、上海东方报业有限公司(澎湃新闻)三家联合举办的,自启动以来,得到了广大读者和作者的关注与支持,社会反响热烈。各渠道共收到参赛作品千余篇。经评审委员会评选,录用优秀作品100篇。3月22日到7月1日,我们将每天推送一篇红色故事,庆祝中国共产党成立100周年。

故事会、趣头条 米读、澎湃新闻联合出品

原标题:《“红色记忆”主题故事(16/100)——李大钊海上萍踪》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司