- +1

《EVA》生父庵野秀明的工作流派:比生命还重要的动画制作

原创 MacroKuo 次元研究 收录于话题#次元观察10个

通过共同制作在“外部世界”不断追求某种“超越自己构想的东西”,最终却落得将自身“内部世界”展现得一览无余——这就是庵野导演拥有的一种矛盾的“作家性”。

画面被无数个“警告”霸占后,镜头跟随一名举着手机拍视频的中年男子,全速爬上车站的楼梯。与此同时,背景中响起这么一段旁白:“跟踪采访开始不久,我们就认识到了这样一个事实:我们对于出手去拍这个男人的觉悟还不够。”

这是3月22日在NHK综合频道播出的纪录片《Professional 工作的流派 庵野秀明特别节目》的开头,中年男子就是庵野秀明。就像该片的副标题“庵野秀明1214天的记录”一样,这是唯一一段记录了动画电影《新·福音战士剧场版:终》制作过程的影像。对于这部3月8日在日本上映,迅速突破60亿日元票房、创下《EVA》剧场版系列纪录的电影,观众能够从庵野秀明导演本人口中直接听到制作心声,可谓是极为难得。

▲ 《Professional 工作的流派 庵野秀明特别节目》。BV号:BV1UU4y1p7GR

《新·福音战士剧场版:终》作为持续了四分之一世纪的动画《EVA》的句点,理所当然地在日本引起了轰动。无论是日本动画界当下深夜动画播放体制,还是制作委员会的制作体制,又或是在动漫作品多媒体化和角色周边商品化进程中从电器街转化为宅文化一条街的秋叶原,无一不是受到了《EVA》的影响。

也难怪许多日本人会在观影后将作品重合到自己的人生,写下类似“我和EVA”式的种种感想。不过,提到将自己的人生重合到作品的本事,恐怕没有谁能与庵野导演本人相提并论。

分镜状态的下集预告——引起争议的电视版

《EVA》从来不缺乏争议。第一个争议出现在1995年10月至1996年3月播放的TV版动画的结尾处:作品收尾阶段,每集片尾的下集预告中,动作表现越来越少,最终甚至化为单纯的分镜状态,正片也仿佛放弃了叙事,开始一味地描写主人公的心理活动。

这种异常,也导致TV版《EVA》的影像制品化推迟,直到第一部剧场版上映时也没能出全。在动画商业化和剧场版高度模式化的今天,这种异常状况就更让人难以想象。这部电视动画也在1996年夏天的深夜得到了重播,并再次掀起热潮。

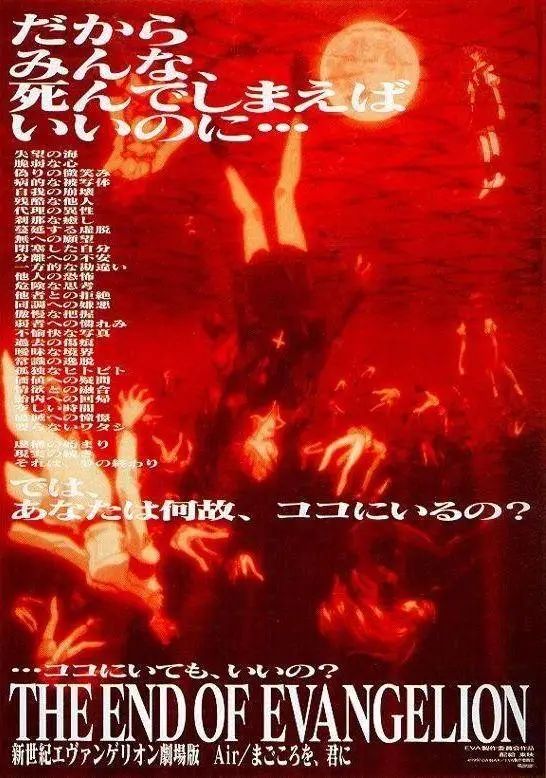

TV版《EVA》随着1997年旧剧场版《Air/真心为你》的上映一度迎来了完结。这部剧场版穿插进的“作品粉丝观影”的实拍场景,和其中蕴含的“号召沉迷动画的粉丝回归现实”的讯息也再次引发争议。与同期号召“要活下去”的《幽灵公主》逆向而行,以三位女主人公为背景的《Air/真心为你》海报上大大的“所以大家死了才好呢”的标语更是撼动了彼时动画爱好者的心。

▲ 《Air/真心为你》的海报上赫然写着:“所以大家死了才好呢”。图片:pinterest

动荡的20世纪末,臭氧层的破坏、大气污染、温室效应等全球规模的环境问题意识高涨。这种意识营造的“人类的存在本身就是邪恶的”氛围和随之而来的厌世情绪,使许多观众将自己的破坏欲重叠在了作品中全球规模的“危机”上。此时,《EVA》就成为了一种仿佛能够替观众“重启”这个世界的淡淡“福音”。

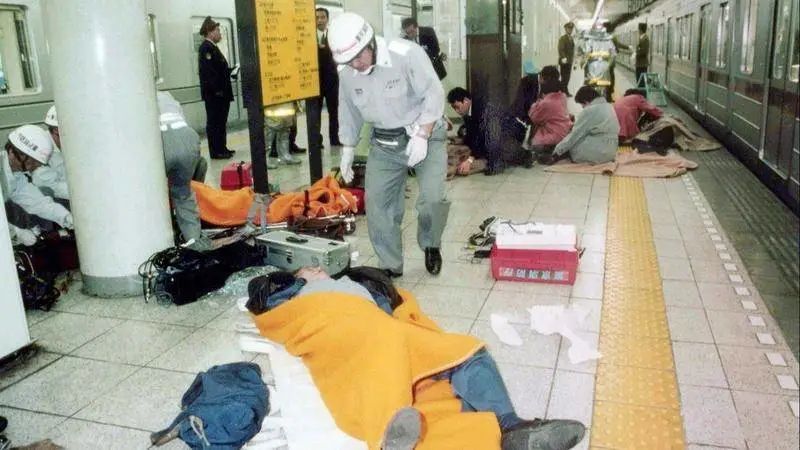

▲ 阪神大地震。图片:kobe-np

经历过1995年阪神大地震、奥姆真理教导致的地铁沙林毒气等事件冲击后,当时的日本大众媒体开始在舆论中营造起一种宏观的末世氛围。与此相对,《EVA》却聚焦了这个悲壮的“世界崩坏”背后容易被忽略的“个人的死”,最终成功获得彷徨在“末世”舆论中的个体的共鸣。

▲ 地铁沙林毒气事件。图片:东洋经济

随着互联网的发展和普及,人类认识这个世界的方式也发生了翻天覆地的变化。日本人通过博客得知了2001年的“9.11事件”,也通过个人拍摄的视频见证了2011年3.11东日本大地震和海啸。在目睹这些世界崩坏的景象后,人们逐渐开始明白一个道理:世界的崩坏并不是作品叙事里某种一次性的浪漫虚构,而是一种与个人息息相关的、接壤现实的长期过程。

▲ 个人拍摄的东日本大地震和海啸视频汇聚成的视频集。来源:腾讯视频

在这个意义上,新剧场版的第三部《Q》上映前发生的3.11东日本大地震也给庵野导演自身及其作品内容带来了深远影响。不仅导演、制作方、观众的价值观会随岁月的流逝发生变化,这25年来作品所处环境的变迁,使得作品赋予主人公“14岁”的年龄设定的意义和想法也大不相同。

在新剧场版制作过程中,庵野导演曾发表声明:“想要一直拥有在现实世界中活下去的坚强心态”。那么他到底是以怎样的心情面对《EVA》的完结呢?纪录片《Professional 工作的流派 庵野秀明特别节目》就成为解答这一问题的绝佳窗口。

节目史上最长的跟踪采访,“动画是自我的结晶”

诞生于2006年的《Professional 工作的流派》,是NHK电视台的纪录片系列节目,在日本受到长期欢迎。该系列聚焦活跃在各领域第一线的职业人士,旨在从他们的工作和话语中去发现和提炼“什么才是Professional?”这个问题的答案。很显然,这种视角也契合和满足了25年来观众对《EVA》幕后的好奇。

然而,就像作品一开始那句独白——“我们对于出手去拍这个男人的觉悟还不够”一样,庵野口中类似“我没有什么真正想制作的内容”、“I have no idea”的话语却完全颠覆了该系列纪录片的初衷。与此同时,影片开头庵野伴随贝多芬第九交响曲第四乐章《欢乐颂》倒在榻榻米上的样子,也凸显了他不为世间理解的“孤高天才”形象。

▲ 庵野秀明在《欢乐颂》的背景音乐里倒在榻榻米上。图片:纪录片截图

跟踪采访开始后,庵野却很少在工作室露脸,就算与制作人员开会也是心不在焉。此时,背景里吉卜力制作人铃木敏夫评价庵野的那句“没能成长为大人的人”,这种描述给观众带来一种疑惑:“这个人制作的作品真的没问题么?”然而,庵野导演也很快用自己的意图将其打破:“我不想在头脑里事先绘制好所谓设计图”。

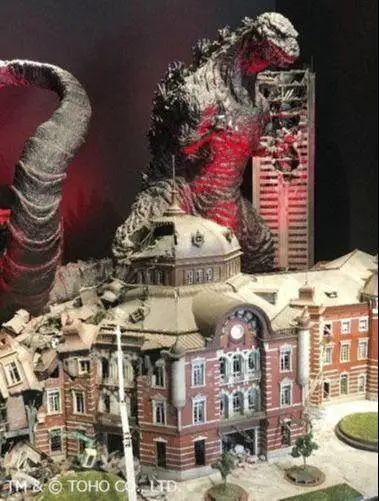

不用分镜来制作作品,写完剧本后尽可能不对制作现场做具体指示,而是单纯对动画师们完成的素材发表评判——庵野不单是想将自己脑内构筑的世界还原至作品里,而是选择与他者一起制作。此外,在他聘请演员利用动捕技术进行测试时,对画面的角度和构图也有着独特的讲究和追求。这种制作方式大概源自其导演《新哥吉拉》时的制作经验:不是像传统动画一样在分镜本上指定分镜布局,而是像特摄片一样用不同的角度拍摄同一场景,然后在拍摄的影像中进行选择和剪辑。

▲ 《新哥吉拉》的特设拍摄手法。图片:TOHO

同样给观众留下深刻印象的,还有庵野导演的那句“动画是自我的结晶”。当被问到为什么这么说时,庵野却只是笑笑:“这是秘密”。其实,这句话不经意间揭露了动画的基本特征:以分镜为蓝本的动画制作,本质上不受拍摄地、天气、演员行为等偶然要素左右,所以很难超越导演自身的想象,容易沦为充满个人思想的“闭塞”作品。因此庵野才会抛弃以分镜为蓝本的传统制作方法,转而尝试与他人共同制作,来追求某种“超越自己构想的东西”。

庵野“共同制作”的姿态并非偶然。例如近些年的全球音乐界,“Co-write”形式的作家和作曲家的共同创作也十分流行。原本偏重作词作曲、容易轻视编曲的音乐创作受到这种趋势影响,逐渐超越创作者各自的癖好和边界,谱写出全新的乐曲,最终形成一股全新的潮流。

“最好去拍我周围犯愁的制作人员们”

庵野导演在节目中屡次作出的“别拍我,要拍就拍制作人员”、“最好去拍我周围犯愁的制作者们”等发言也不容忽视。制作人员为何犯愁?因为他们从庵野创作的脚本和形象里,绞尽脑汁创造、延展出点子,经常得到庵野“总有点不对”、“不太好”的委婉否定。

参与过TV版《EVA》制作的鹤卷和哉、中山胜一,动画师前田真宏等都是代表日本动画界的天才。本应有着各自追求的他们却不会去质疑庵野的这种否定,而是选择在苦恼中继续尝试和再创作。无论日程有多紧张,创作者们都能控制住情绪,谨慎地选择语言,不断探讨和琢磨新方案。

作为拍摄对象的庵野导演却对摄影师指手画脚,让镜头多去对准这些因他的指示而忙得团团转的制作者,记录他们困惑和彷徨的形象——这种行为完全颠覆了纪录片的拍摄初衷。

▲ 庵野导演向纪录片制作方作出指示。图片:纪录片截图

更有甚者,庵野导演还约纪录片制作方见面,开诚布公地指出:“这个追踪纪录片如果没有意思的话,就没法让观众感受到我们制作的作品很有趣,这可不行”。从纪录片制作的视角来说,这个场面原本不应该被剪入纪录片中。然而,就像被拍到自己在检查镜头的场面时,庵野会问拍自己的摄影师“你们是自己剪片子对吧?那也给这个镜头提点意见吧”一样,他从一开始就决定打破采访方和被采访方的界限,营造一种“共犯关系”。

▲ 庵野问拍自己的摄影师“你们是自己剪片子对吧?那也给这个镜头提点意见吧”。图片:纪录片截图

其实,《EVA》系列之所以能够创造今天的辉煌,也是依靠了让观众感到“这是属于我的故事”所营造的共犯关系。选择机器人动画这个热门题材,却在故事展开和演出中聚焦主人公们的内心,更引用了基督教和心理学等领域的各种艰深概念和解谜要素——庵野导演在《EVA》中反复运用的共犯关系是如此炉火纯青,就连彼时媒体传出的“作品制作环境很艰苦”的消息,也会让人怀疑会不会是他有意为之。

在这个意义上,纪录片一开始庵野在《欢乐颂》背景音乐中倒在榻榻米上的镜头,也许也是摄制组耳濡目染,为了表现这位“孤高导演”而有意选择的一种演出效果。某种程度上,这种共犯关系也是打破第四面墙的后设主义(后设主义的概念可以参照)和日本能剧艺术中的“离见之见”结合的产物。

纪录片在营造一种完美的共犯关系的同时,也从妻子安野モヨコ等人的视角去观察庵野。这种相对客观的视角给影片带来了平衡,避免了庵野自身的神格化。

作为不被理解的天才,庵野时而似顽童,时而又像一个普通的大人,影片中的他总是泛着一种捉摸不透的神秘。然而,庵野本人却又这么解释他会接受纪录片采访的理由:“现在的人对解谜都没有兴趣了”——谁也无法保证,这种给人带来矛盾印象的言论不是他精心设计的又一个设定。

庵野的工作流派——作品比自己的命还重要

在庵野用手机镜头寻找合适拍摄角度的场景里,鹤卷和哉评论道:“尽管庵野总是想尝试共同创作,想试着将工作交给别人,然而,最后整个作品还是会被庵野推翻重来,染成他的颜色。”仿佛是印证他的话语,花费9个月制作的A part(电影最开始的四分之一剧本内容)完成后,庵野作出一个惊人决定:“实在是做的不好,看来我的剧本根本不行,得重来”。而为重写剧本,庵野从镜头前消失了几个月。

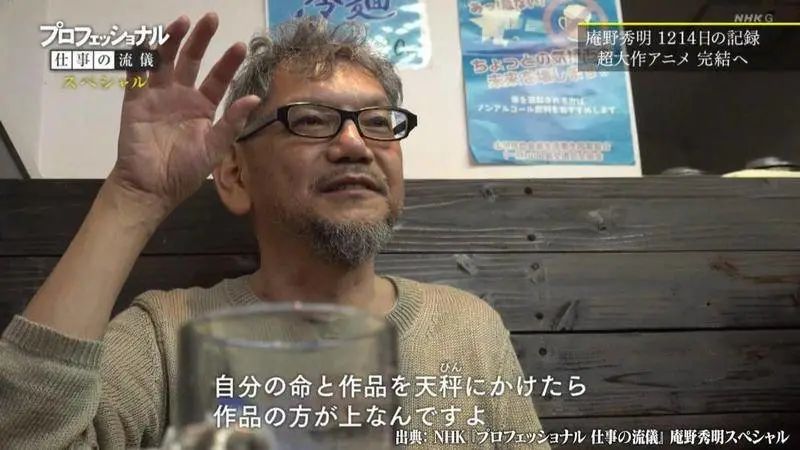

▲ “将我的命和作品放在天平上的话,显然是作品更重要”。图片:纪录片截图

此时,纪录片总结出的庵野导演的工作流派跃然而出:“作品比自己的命还要重要”。他的种种发言也证明了这种信仰:“不知道是不是该叫作品至上主义”、“不是我在中心,而是作品在中心”、“将我的命和作品放在天平上的话,显然是作品更重要”、“我就算会因此死掉也要把作品完成。”接下来,为了寻找庵野这种近乎偏执的创作根源,纪录片开始追寻他的生平和事业经历。

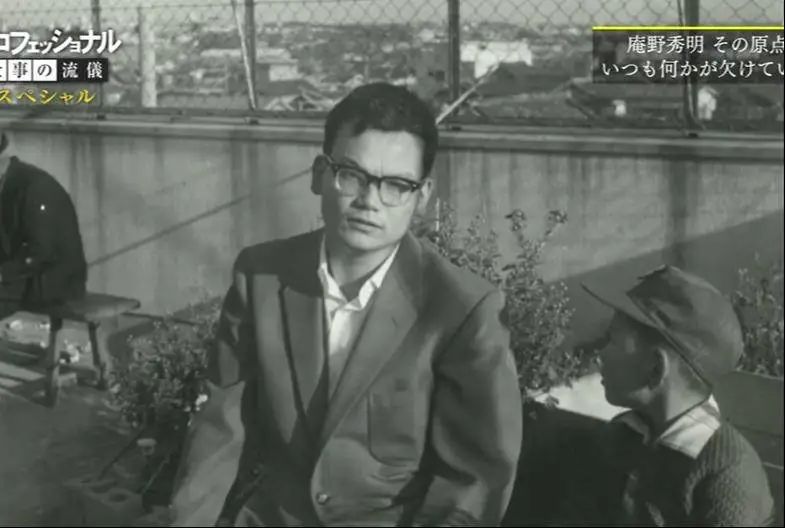

▲ 庵野父亲。图片:纪录片截图

因事故失去左腿后,庵野的父亲开始“憎恨这个世界”,也为庵野带来对于残缺之物的兴趣与爱;因过度倾注全力,TV版《EVA》制作进度渐渐赶不上纳品期限,引发粉丝近乎威胁的言论;旧剧场版制作完成后,铃木敏夫向陷入抑郁的庵野伸出援手;下定决心制作新剧场版,却在第三部作品后再度“崩坏”的庵野,收到妻子的安慰……

庵野事业经历中的一幕幕场景组成一部跌宕起伏的大河剧,一次次地震撼着观众。不难发现,不论如何尝试推陈出新、选择共同制作,《EVA》这部作品的中心存在,也还是庵野导演这个人。就像我们会从“憎恨这个世界”的庵野父亲联想到碇真嗣的父亲碇源堂,《EVA》的故事其实也是庵野秀明自身的故事。

决定给这部作品“划上句号”的庵野,用下面这句话说明投身《新·福音战士剧场版:终》制作的理由:“既然开始了《EVA》这部作品的制作,就有义务去将她完结”。他还斩钉截铁地宣布:“这次一定会好好地完结,能完结,也会将她完结”,因为“自己已经有所成长”。庵野一边说位于“中心”的不是自己而是作品,却又一边承认了自身状况与作品间存在的深厚联系,最终更是坚定地表示:“因为已将自己内面的东西放进了作品,所以这部作品就是货真价实的”。

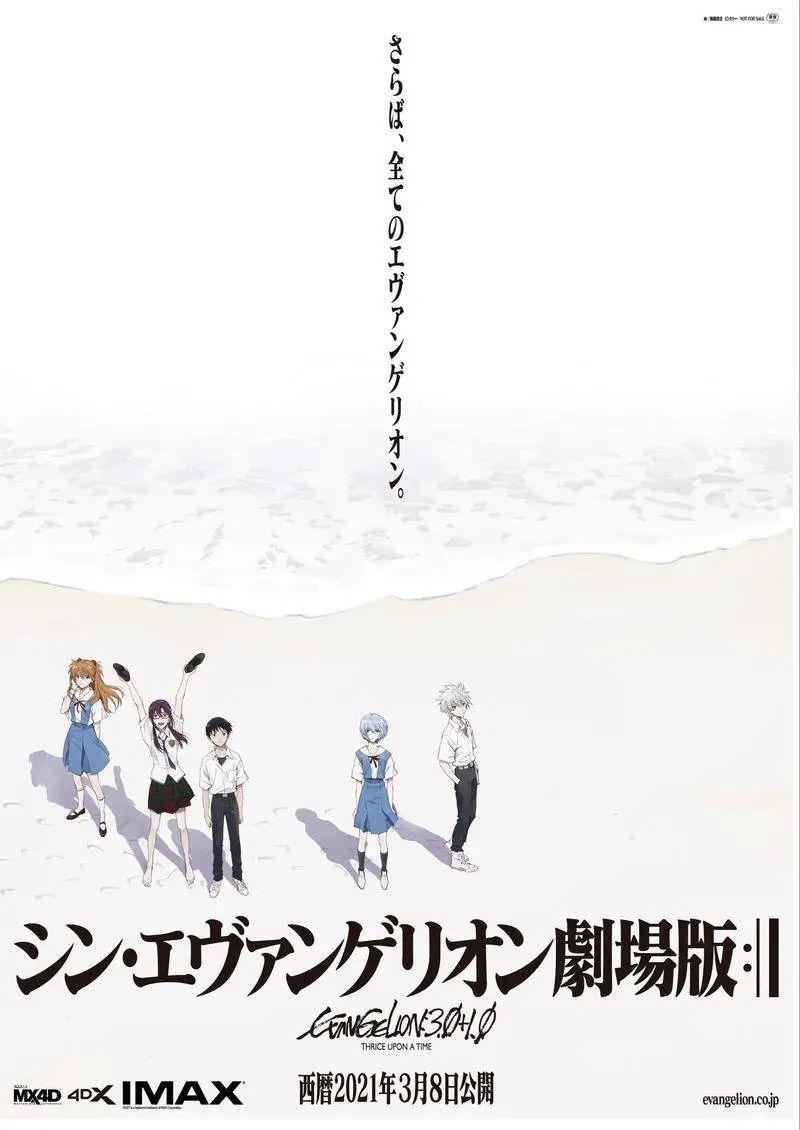

▲ “永别了,所有的EVA”。图片:官网

通过共同制作在“外部世界”不断追求某种“超越自己构想的东西”,最终却落得将自身“内部世界”展现得一览无余——这就是庵野导演拥有的一种矛盾的“作家性”。正是在这两种意识的对立和撕裂下,庵野才驱动《EVA》走过这四分之一个世纪。而这四分之一世纪如今也以《新·福音战士剧场版:终》中“永别了,所有的EVA”的标语迎来终结。

▲ “你变得这么喜欢人类了么?奥特曼?”。图片:shin-ultraman

然而,本次完结并不意味着庵野导演事业的完结。纪录片最后,庵野导演已经投身于下一项工作——自身企划和编剧的特摄电影《新·奥特曼》。庵野导演又将为这部因新冠疫情而推迟上映的电影注入怎样的情念?影片的标语“你变得这么喜欢人类了么,奥特曼?”又有什么意义?在看过《Professional 工作的流派 庵野秀明特别节目》后,我们很难不将庵野导演自身的形象投射其中。

世界和他者的同时,其实也是在骂自己。毕竟,一口一个“烦死了”的人最“烦死了”。

(原标题:庵野秀明的工作流派:比生命还重要的动画制作)

原标题:《《EVA》生父庵野秀明的工作流派:比生命还重要的动画制作》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司