- +1

戴建业:阅读习惯与人生未来

人有丑俊,书有浅深。就像人有种种色色一样,书也分不同的性质和层次。

东汉思想家王充将当时的书分为三种:作、述、论。他的名著《论衡》刚杀青时,有人恭维他“可谓作者”,也就是说他的著作算得上是“作”。王充谦逊地说自己的书“非作也,亦非述也,论也”。他把自己的代表作取名为《论衡》。原创性著作可称为“作”,它们横空出世而自铸伟词,属于前无古人且后启来者的经典。或阐述他人之思,或综贯百家之绪,或引申前人之学,虽然没有原创性,但能自成一家言,这一类书籍称为“述”;或记录“思想火花”,或更正当时邪说,或分析一时变故,按王充的说法,属于“杂说”一类的东西统称之为“论”。

今天书籍的种类更为繁多,有经典著作与流行书籍之别,有专业著作与大众读物之殊,有文字读物与视频读物之异……网络上的绝大多数读物没有“书”的形态,但它们赢得了绝大多数读者。这些东西多数不会成书,它们的作者也不想著书。

可喜的是,随着互联网的发达和手机的普及,人类有可能真正实现“知识的普惠”,任何层次任何形式的书籍都能轻易得到,前人蔑视的“引车卖浆之流”都能阅读。地铁里,公交上,休息时,随时随地都能看到“低头一族”。

不过,这种情况让人“亦喜亦忧”——随着知识的日益普及化,知识也日益浅表化和碎片化。

知识的浅表化不仅在社会大众中存在,在研究生和学者中也很普遍,区别只在五十步与百步之间。譬如要写一篇李白诗中“月亮”意象的论文,前人就得通读李白全集,今人只需要在电脑中敲上“月亮”二字,李白诗歌中所有与“月亮”有关的诗句都蹦了出来。你根本用不着读李白集,甚至用不着去完整地读一首李白诗,一篇上万字的论文就糊弄出来了。前人说李白诗“豪放飘逸”,李诗何以“豪放”,又如何“飘逸”,写文章的作者可能两眼茫然,对前人的评论缺乏深刻的理解,对李白诗歌也缺乏深度的体验。钱锺书谈到李白诗中的月亮,今天学者也谈到李白诗中的月亮,表面上看“月亮还是那个月亮”,但此“月亮”非彼“月亮”。

知识碎片化的情况更为严重。过去获取知识大多来于书本,书本上的知识具有一定的系统性,而且还需要一定的逻辑证明或事实依据,这种知识往往系统完整,而且还具有逻辑上的连贯性。今天,无论是日常生活,还是学术研究,我们都不必积累大量的知识,更不必建立自己的知识结构,什么知识都可以“谷歌”“百度”,什么材料都可以去文献检索。无须穷经皓首,无须强闻博记,无须学识渊博,在生活与研究中照样畅通无阻,在任何一个领域都潇洒无忧。只要你会“谷歌”,会“百度”,会搜索,无知可以显得有知,不学也可以显得博学。

长此以往,我们既难以认知哲人理论体系的深刻严谨,也难以体验诗人情感的博大崇高,甚至无法感受艺术作品的细腻美妙,因而,认识会越来越浮浅,心灵会越来越荒芜,审美会越来越庸俗。从来不去碰一碰原创性的经典,我们自己怎么可能会有原创性?

阅读大体上可以分为三大类:消遣性阅读、鉴赏性阅读与挑战性阅读。

消遣性阅读纯粹是为了消磨时光,比如在手机上刷刷天南地北的奇闻,看看男女明星的恩怨,上购物网上看看今年穿什么裙子,上旅游网上看看去哪些地方自驾游……这种阅读表面上是在“看”,其实是一无所“看”,因为他本来就没有打算去“看”什么,所以他才会什么都“看”。他阅读只是为了排遣无聊,希望这百无聊赖的日子赶快溜走,盼只盼“马儿呀快快地走”,这就是所谓“不做无聊之事,何以遣有涯之生”。

鉴赏性阅读包括听轻盈优美的音乐,看赏心悦目的画册,读文字优美的游记,读情节曲折的小说等等。这类阅读轻松愉快,紧张思考之余,下班归来之后,听听音乐,翻翻画册,品品字帖,读读小品,既能使自己身心放松,又能提高自己的审美能力,还可以使自己情感丰富细腻,这种阅读有“一石三鸟”的多重好处。

最后一种阅读就是挑战性阅读。人类流传下来的伟大经典,还有专业公认的名著,这一类经典著作都是挑战性阅读的读物。要想挑战自己的智力极限,要想攀登灵魂的珠穆朗玛峰,最佳选择就是挑战性阅读,去阅读那些伟大的经典,去结交那些非凡的智者或崇高的伟人。

一位西方作家曾不无调侃地说,所谓“经典著作”就是人人说好,但人人不读的那些书籍。的确,经典大多数是在人们书架上被“供奉”,并不是在人们案头上被阅读。为什么会出现这种情况呢?或深度超出了自己的智力范围,初读往往不知所云,如罗素的《数学原理》、弗雷格的《算术基础》;或行文过于晦涩艰深,超出了一般读者忍受的极限,如康德的《纯粹理性批判》、海德格尔的《存在与时间》;或自己缺乏必要的知识准备,或时代相隔十分遥远,今人无法领略书中的美感,如屈原的骚赋、杜甫的诗歌、但丁的《神曲》。这些经典是人类的精神宝库,但大多数人不得其门而入,它只向那些勤奋坚毅者敞开大门。

经典绝不能“随便翻翻”,再三思考琢磨才能探骊得珠,反复咀嚼才能品咂出它的味道。经典不是心灵的“可口可乐”,我们可以咕噜咕噜地一饮而尽,它需要我们不断钻研才能常读常新,如先秦的《庄子》、司马迁的《史记》、马克思的《资本论》、黑格尔的《精神现象学》,你越读越觉得奇妙无比。倘若真正读懂了这些经典,你会有一种“一览众山小”的开豁;倘若终身浸润于伟大的经典之中,你将“身心获益靡涯,文笔增华有望”。

可惜,有“会当凌绝顶”雄心的人很多,但最后实现“凌绝顶”志向的人极少。古人常常感叹,“学者如牛毛,成者如麟角”,学无所成的原因是没有定力。人与人拉开差距的关键,大多不是智力的高下,而是毅力与恒心的大小。包括我在内的许多朋友,“会当凌绝顶”的雄心不过一时心血来潮,还没有爬到半山腰就见难而返。

弃难图易是人的天性,“东海西海,心同理同”,套用王尔德的话说,所有人都有惰性。连我也有惰性:只要能读消遣读物我就不读经典,只要能读中文我就不想读英文,只要能读现代文学我就不想读古代文学,只要能看电视我就不想读书,只要能玩手机我就不会看电视……

当然,今天人们无法拒绝手机阅读和网络阅读。问题是,能否让网络空间也飘溢书香?是否也能在手机上咀嚼经典?看来人们已经发现了问题的严重性,就像大家拒绝快餐食品一样,人们会逐渐改变消遣式浏览,在网络空间中培养挑战性阅读的习惯,同时在纸质书本与网络空间培植深度阅读的土壤。

稍稍留意一下就不难发现,不同的阅读和思考习惯,短时间内看不出有什么差别,时间一长就出现天差地别:有的才华出众,有的“泯然众人”。你自己选择了什么样的阅读习惯,你就为自己选择了什么样的人生。

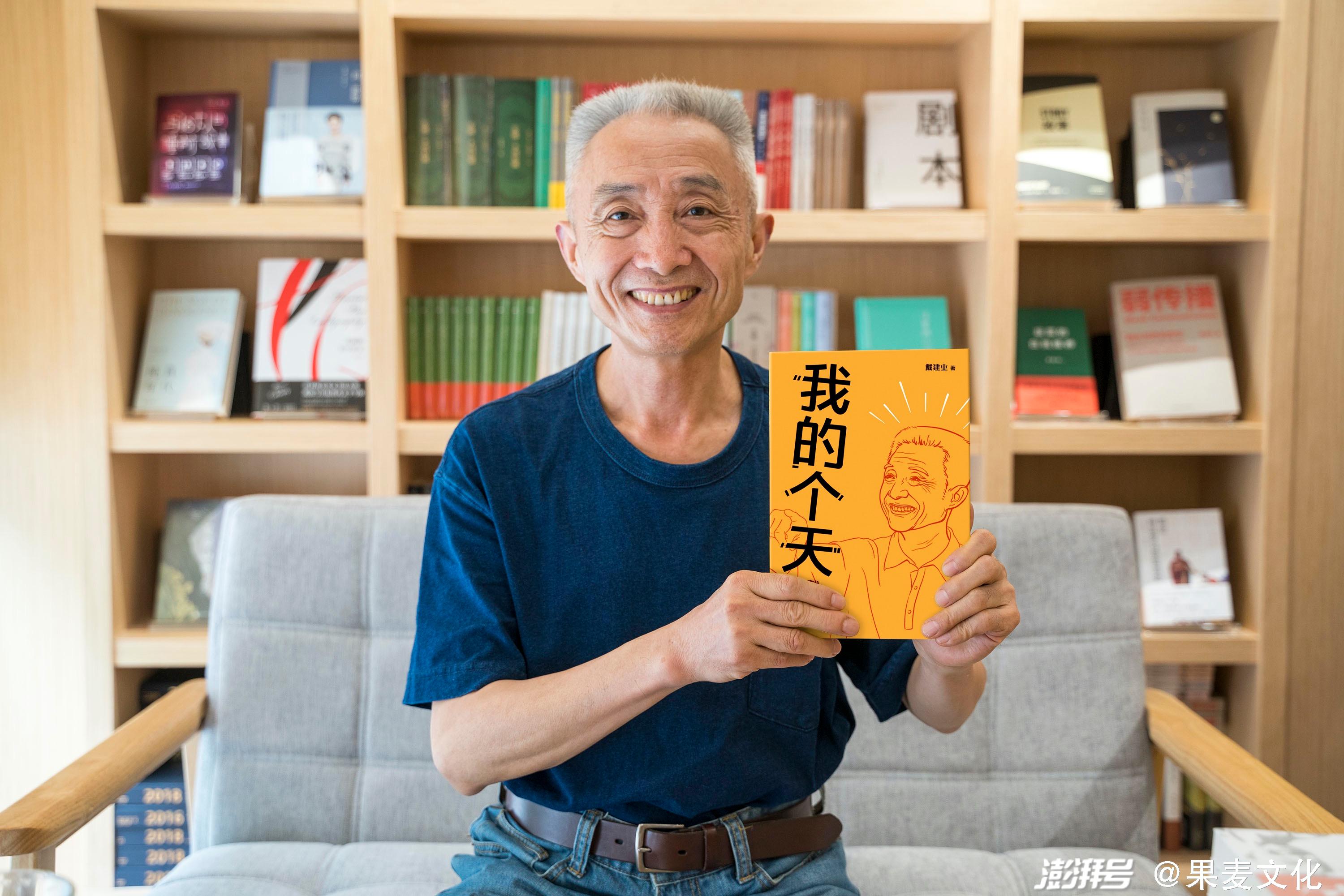

以上文摘节选自戴建业最新随笔集《我的个天》。

他说,“关于读书、恋爱、工作,我半辈子的思考和发现,都在这里了!”

千万网友点赞叫好的教授戴建业,真诚地和年轻朋友聊天,聊聊年轻朋友绕不开的读书、工作、恋爱那些事儿。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司