- +1

胡彦祖|陈延年之死探原——兼析吴稚晖、胡适的“告密”传闻

陈延年,1898年生,安徽怀宁人,是陈独秀的长子、中共早期领导人之一,1927年在上海国民党反动派“清党”行动中被捕牺牲。当他被捕后,国民党元老吴稚晖特意致函负责此事的上海警备司令、中央清党委员杨虎(字啸天)表示祝贺,信中那句“先生真天人”的著名吹捧,也因报章披露而轰传一时。

陈延年,1898年生,安徽怀宁人,是陈独秀的长子、中共早期领导人之一,1927年在上海国民党反动派“清党”行动中被捕牺牲。当他被捕后,国民党元老吴稚晖特意致函负责此事的上海警备司令、中央清党委员杨虎(字啸天)表示祝贺,信中那句“先生真天人”的著名吹捧,也因报章披露而轰传一时。一般认为,陈延年于是年6月26日被捕,7月4日遇害。关于他被杀的原因,则有两种明显矛盾的叙述:一说为叛徒指认所致;另一说则是他身份一时并未暴露,陈独秀的挚友、上海亚东图书馆负责人汪孟邹得悉此事,遂向同乡老友胡适求援,胡适转托吴稚晖,不料所托非人,吴反向杨虎告发,致陈惨死。两说孰是孰非,长期未得定谳,遂一同流布世间。也有网站专页在叙述此事时,干脆说吴氏告密于先,叛徒指认于后,来了个二合一。

实际上,证诸现有公开资料和一手历史档案,陈延年之死的真实经过已可得到极为确凿的还原,而胡适、吴稚晖在此案中的作用,也与传闻所述颇有距离。让我们从“去伪”和“探原”两方面逐渐走向事件的真相。

去伪:对现有公开资料的细读与梳理

1980年前后,由于有关部门征集陈延年事迹,一系列知情人士的回忆材料相继出现。其中最为著名也最常被征引的,当为郑超麟所写的《陈延年烈士死难前后》(《文史资料选辑》1980年第三辑)和胡允恭的《陈延年同志牺牲经过》(《红旗飘飘》1981年第二十三集)。两人对陈延年被捕杀的解释,恰好分别代表了上述两种说法。

胡允恭(1900–1991),安徽寿县人,早年受恽代英、高语罕等人影响投身革命,后进入黄埔军校,作为政治指导员参与过北伐。据他所说,对于陈延年的死,他并非直接知情,而是事后听高语罕的爱人王丽立转述:

据王丽立说:陈延年同志于一九二七年春调任上海地下党市委书记,同年夏初的一天被捕。但他的身份蒋家特务并不了解。陈延年同志被捕的具体经过和日期地下党当时也不清楚,曾派人到亚东图书馆打听,了解延年同志从哪日起没有再来亚东。因此,汪孟邹也时常关心此事。过了一段时间,汪孟邹突然接到从上海市公安局寄来一封信,潦潦草草的几行字,大致说:我某日在某处误被逮捕,拘押市公安局拘留所。我是正式工人,当然不会有多大嫌疑,不日可讯明释放。现在我的衫裤都破烂了,请先生替我买一套布衫裤送来。下面的署名是化名,但汪老从字迹上立即认出是延年同志写的。

汪孟邹收到这封信,非常高兴!他决心把延年同志营救出来,衫裤也来不及代买,即乘火车到了南京。他的愿望虽好,可是昏庸糊涂。他行前不和任何人商量,到南京后径到蒋介石总司令部的总政治部访问胡适。见面后他把陈延年同志的信,急急忙忙交给胡适看。胡适认不出延年同志的笔迹,问汪孟邹:“这是什么人?你知道我生平不讲‘假话’,你必须说出姓名,我方可以营救他。”汪即刻告诉胡适:“这就是陈延年。”胡适当面表示很好,说:“我一定营救他。”把信装入皮包,匆匆偕汪孟邹走出办公室。在总政治部门口,他要汪孟邹先回上海,等候消息,自己则钻进小汽车,直到吴稚晖家中,并把信交给吴稚晖。吴……立即跳起来,狂笑不已,大叫:“好了!好了!老陈(指陈独秀)没有用,小陈可怕;捉到小陈,天下从此太平了。”……吴稚晖狂笑一阵,迫不及待,拿起电话报告蒋介石。蒋介石立即派汽车把吴稚晖接去。

这段话说得绘声绘影,细节异常丰富。胡适向汪孟邹问话、“把信装入皮包”、“钻进小汽车”等细节,皆有如亲见;而像吴稚晖“跳起来,狂笑不已……拿起电话报告蒋介石”等情形,即使是汪孟邹也绝无可能见到。尽管胡允恭自称后来又分别跟汪孟邹、汪原放叔侄确认过此事,但细节如此夸诞,实难取信于人。

事实上,汪原放在其回忆录《回忆亚东图书馆》(学林出版社,1983年)一书中,就对胡允恭所说的情节只字未提,倒是该书的一则编者注采信了胡的说法。只是这位编者大概也意识到胡文有不少荒谬的成分,如所谓汪孟邹“到南京后径到蒋介石总司令部的总政治部访问胡适”一事,对胡适生平稍有了解的人都知道,不论“坐班”还是“做客”,他都绝不可能在“总政治部”出现。因此,编者抹掉了此类有伤真实的细节,换成了汪孟邹“即乘火车到南京,径去访问胡适”,反而帮助这个一眼望去就极为可疑的故事,随着汪原放这部重要著作的销行而广泛流传开来。

另一位叙述者郑超麟(1901–1998)作为中国“托派”骨干之一,和陈氏父子、汪氏叔侄皆有极深的关系。抗战爆发后,他还曾在陈独秀、汪孟邹的安排下,在汪氏的老家绩溪隐居了三年(汪无功:《郑超麟在绩溪——怀念郑超麟、吴静如老师》,《亚东六录》,黄山书社,2013年)。他的这篇文章,其实是对黄逸峰《陈延年烈士在沪被捕和牺牲经过》一文(《文史资料选辑》1979年第一辑)的反驳和纠正。黄声称从陈延年之弟乔年那里得知了延年的“被捕及牺牲经过”:陈延年一开始佯称自己是“这一家主人雇的烧饭司务”,瞒过了敌人;而正当中国济难会试图用“八百元”将他“赎出”时,“亚东图书馆经理”汪原放却想到向同在上海的胡适求援……此后的情形,便与胡允恭的讲法大同小异了。大同在于,都是胡适转托吴稚晖,而吴转脸告密;小异在于,在黄文中,吴稚晖告密是通过给杨虎的一封电报实现的,其中有“啸天天人,除此巨憝”等语,杨虎得悉后严加审讯,韩步先率先叛变,“认出并咬定了陈延年、赵世炎、郭伯和等同志的身份”,遂致三人“于七月十九日……壮烈牺牲”。

郑超麟和胡允恭一样,陈延年被捕时也不在上海。他特意寻访了一些“老同志”,结合自己的回忆作出了澄清。郑文条分缕析,几乎逐点反驳了黄逸峰的说法,可概括为以下四个方面:

一、陈延年和赵世炎并非同时被捕,而是陈先赵后。韩步先的叛变导致赵世炎被捕,而非陈延年:

记得陈延年被捕后,曾由赵世炎接任江浙区委书记,工作了一段时间,叛徒韩步先供出赵的住址才被捕。

二、陈延年被捕是出于奸细告密,自无隐瞒身份的可能,而且此人不是无名之辈,当有据可查:

据我所知,陈延年被捕是一个混进党内的奸细告密的。此人姓名我已忘记,当时他爬上上海某区区委书记的职位,某次江浙区党委召开有各区区委书记参加的重要会议,此人向杨虎告密,届时杨虎派人从外面打进去,他在里面策应,首先抓了正在收拾文件的区党委秘书长韩步先,然后抓了陈延年。陈的面貌和身份,那个奸细完全清楚,所以陈被捕后不可能隐瞒身份,杨虎也不待有人营救才知道陈的身份。

三、亚东营救未果的人是陈乔年而非陈延年,转托的人则是许世英而非胡适,黄文犯了张冠李戴的错误。营救陈乔年一事,郑超麟亦得与闻,故知之甚详:

关于陈延年被捕后营救问题,据我所知,当时没有亚东图书馆主人托胡适转托吴稚晖营救陈延年的事。但这种传说事出有因,那是陈延年的弟弟陈乔年被捕后,身份没有暴露,后来亚东图书馆经理汪孟邹(汪原放之叔)辗转托人找许世英营救,暴露了乔年的身份。在此以前,党中央设法营救陈乔年,已打通伪警备司令部,并付了一些钱,可由亚东图书馆出面保释(当时我曾将此情况告诉陈独秀,陈皱起眉头说:“没有用,将来发现他是陈乔年,还是会枪毙的”)。后来王若飞同志守在亚东图书馆,等候伪警备司令部电话“对保”,可是伪警备司令部既拿了钱,又不放人,陈乔年同志终于牺牲。

四、吴稚晖发给杨虎的是一封贺信而非告密信,并曾见载报端:

至于吴稚晖在陈延年同志被捕后打电报给杨虎“庆功”,也是有的,这个家伙在电报中还说杨虎抓了陈延年,比抓了他父亲陈独秀功劳还大,因为儿子比老子更厉害。当时上海报纸曾公开发表过这份电报。

以上四点,第一点有许多党史研究可证明;第二点所云“奸细”,确有其人,且容后文揭晓;第三点汪原放在《回忆亚东图书馆》里有详细的追忆,与郑氏所说若合符节;至于第四点,则可通过1927年7月5日一篇报道捕获、处死陈延年等人经过的新闻稿来验证。它其实是一份来自上海警备司令部的特别通稿,首由《申报》《民国日报》《时事新报》等沪上大报同时登载(《时事新报》版稍有节略),稍后又被其他报纸转录。媒体刊发如此整齐有序,显然经过特意安排,宣传意味昭彰。文中一面对中共肆意诋毁,一面又对“长官”极尽溜须拍马之能事,自我表功的意味极强——尽管如此,这篇通稿仍是大部分局外人了解陈延年之死的直接依据。兹将无关文字略去,其余部分具录如下:

●铲除共党巨憝

▲破获恒丰路紧要秘密机关

▲陈独秀之子延年被捕伏法

▲吴稚晖函贺杨啸天

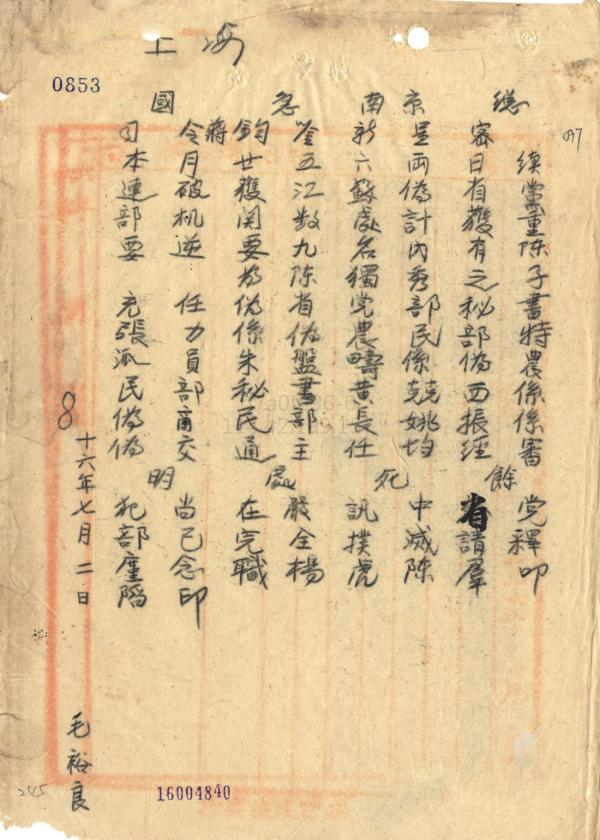

警备司令部来稿……杨啸天司令、陈人鹤(按即陈群)主任,奉总司令命令驻沪……杨司令近又亲自率队破获恒丰路共产党之省党部及总工会等秘密机关,并将其重要部长秘书多人当场捕获(其姓名探明后续布),而发布命令指挥布置之巨魁之陈延年,即共党首领陈独秀之子,亦同时逮捕……陈逆因阴谋败露,遂离粤来沪。沪为其潜势力所在地,羽翼极丰,改名陈友生,匿居某巨商宅中……杨司令早有所闻,多方侦缉,竟被亲自率队前往捕获,并经杨司令亲自讯问。该逆痛哭流涕,亲作悔过书一通(其悔书容再探志)……杨司令讯得前情,昨已将延年明正典刑矣……此次清党政策,吴稚晖先生亦首为主张,同此勠力。昨因延年被捕,函贺杨司令大功告成,且亦盛称其事不置云。兹录吴稚晖函如下:“啸天先生执事:今日闻尊处捕获陈独秀之子延年,‘其人发生额下,厥状极陋’,不觉称快。先生真天人!如此之巨憝就逮,佩贺之至。陈延年之恃智肆恶,过于其父百倍。所有今日共党之巨头,若李立三,若蔡鹤孙,若罗亦农,皆陈延年在法国所造成。彼在中国之势力地位,恐与其父相埒,盖不出面于国民党之巨魁,尤属恶中之恶!上海彼党失之,必如失一长城。故此人审判已定,必当宣布罪状,明正典刑,足以寒通国共党之胆。适返沪,以匆促未能奉谒,谨驰贺大成功。弟吴敬恒”

《申报》1927年7月5日的报道

黄逸峰所谓“啸天天人,除此巨憝”等语实从此出,郑文最后一点也得到了证实。此外,世人多为吴稚晖贺函中的恶辣用词所吸引,反而忽视了其中足以说明问题的重要细节。由“今日闻尊处捕获陈独秀之子延年”,可知被捕者即陈延年一事,是杨虎告知了吴稚晖,而非相反;“其人发生额下,厥状极陋”一句,报刊原文加上了直角单引号,以示是对杨虎来函原话的引用,那么杨虎对陈延年外貌、身份等信息的事先掌握,更无可疑,不必通过“汪孟邹—胡适—吴稚晖”这条迂曲的消息链获知。

至此,对于郑超麟和胡允恭(以及黄逸峰)的两种叙述,孰为负责任、讲证据、实事求是的历史叙述,孰为信口开河、添油加醋,乃至无中生有地“发明历史”,已可得出清晰的判断。

探原:档案中的杨虎与吴稚晖

“去伪”的工作其实并不困难,细心的读者只要将上述几篇文章放在一起对读,并结合《申报》报道、汪原放回忆录等材料,都不难辨明真假。但如果要更进一步,对陈延年被捕、受审、遇害等情事的具体时间、细节作出准确还原,则并非易事。因为前引通稿乃是国民党特务机关精心炮制之作,具有很强的策略性与宣传性,不但充斥着用于打击中共士气的不可靠细节,对一些关键时间点,也刻意布下迷阵。

由于通稿在7月5日统一发布,文内又有“昨已将延年明正典刑矣”一语,照一般理解,陈延年的遇害日期即为7月4日。而这样的讲法又与吴稚晖贺函中的表述,以及他的公开行程处处相符。贺函称“今日闻尊处捕获陈独秀之子延年”,又谓“适返沪,以匆促未能奉谒”,表面上即是说吴氏7月4日获知陈延年被捕的消息,同日又有“返沪”的行程。而《申报》7月4日一则快讯云:

中央社四日南京电:张继、吴稚晖、蔡元培本晚由宁返沪。

7月6日该报“时人行踪录”栏目又云:

中央委员蔡元培、张溥泉、李石曾、褚民谊,于前晚联袂由宁乘沪夜快车来沪,昨晨抵北站。

当时南京到上海的列车每天五班,夜车一班为每晚九点三十分发车,次晨七时抵达上海北站(方继之编:《新都游览指南》,大东书局,1928年)。那么吴稚晖确有7月4日晚搭乘快车由宁赴沪的公开行程。

宣传通稿的叙述表面看来确实天衣无缝、牢不可破。然而早在1980年代,就有蔡鸿源、孙必有两位学者依据中国第二历史档案馆藏杨虎致吴稚晖的亲笔信,以及杨虎、陈群向蒋介石汇报工作的两通密电,推翻了“7月4日说”(《陈延年同志遇害后杨虎致吴稚晖函》,《历史档案》1982年第四期;《六月三十日是陈延年同志牺牲日》,《学术月刊》1985年第八期)。遗憾的是,文中未对两通密电的出处作出说明,直至近年来台北“国史馆”相继解密、公开了大量一手档案,我们才得以见到它们的真容,也更清晰地了解到国民党当局对于此事的运作手段。

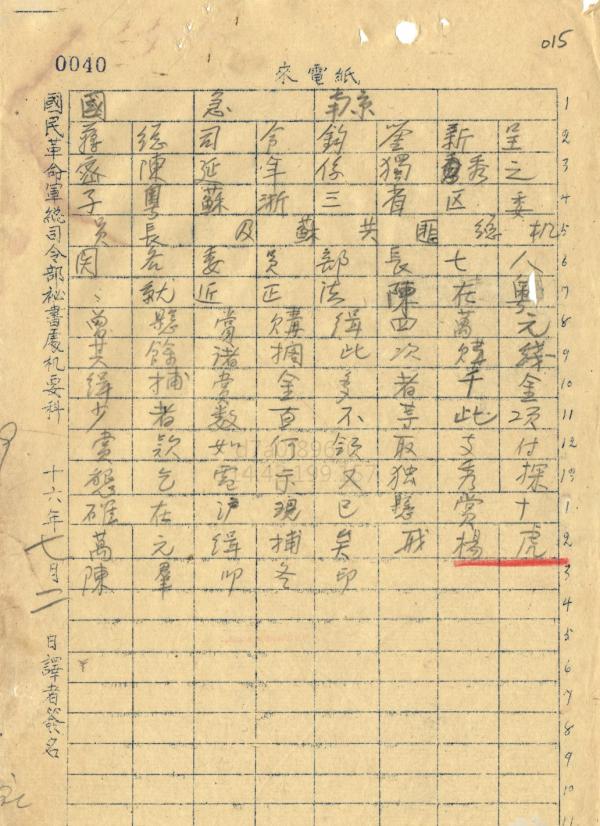

台北“国史馆”藏1927年6月30日杨虎、陈群给蒋介石汇报陈延年事的两份文件,文字几乎全同,一系来电译件,一系“秘书处机要科”呈给蒋的摘要(“国史馆”典藏号:002-090300-00013-014、002-090300-00001-097)。译件全文如下:

台北“国史馆”藏1927年6月30日杨虎、陈群给蒋介石汇报陈延年事的两份文件,文字几乎全同,一系来电译件,一系“秘书处机要科”呈给蒋的摘要(“国史馆”典藏号:002-090300-00013-014、002-090300-00001-097)。译件全文如下:上海

国 急 南京 总

司令蒋钧鉴新呈密

本月廿五、六两日,续连破获江苏伪省党部机关数处,计获重要逆要九名,内有:陈□□,为陈独秀之子,充任伪省党部秘书;张力,系伪农民部特派员;朱盘畴,系伪农民部秘书;黄竞西,系伪商民部长;姚振,系伪交通主任,均经审明处死。余犯尚在严讯中。省党部已完全扑灭,请释廑念。职杨虎、陈群叩。

陷印

电报以韵目代日,“陷”即“三十日”。摘要件也写明此电于“陷卅”日发自上海,“十六年七月二日到”,“批示”栏有毛笔阅画。文中“陈□□”虽略去两字,显指陈延年无疑。7月2日,杨、陈又发“冬”电(“国史馆”典藏号:002-090300-00013-015),再次言明陈延年已死,并询问“线人”的赏款应如何领取发放:

陈延年系独秀之子,粤苏浙三省区委员长,及苏共匪总机关各委员部长七人,就近正法。陈在粤,曾悬赏购缉四万元,其余诸搁。此次购线缉捕赏金,多者千金,少者数百不等。此项赏款如何领取支付,恳乞电示。又独秀探确在沪,现已悬赏十万元缉捕矣。

陈延年系独秀之子,粤苏浙三省区委员长,及苏共匪总机关各委员部长七人,就近正法。陈在粤,曾悬赏购缉四万元,其余诸搁。此次购线缉捕赏金,多者千金,少者数百不等。此项赏款如何领取支付,恳乞电示。又独秀探确在沪,现已悬赏十万元缉捕矣。由此我们知道,至迟于6月30日,陈延年及其他干部共五人已遭杀害;到7月2日,遇难人数增至七名。而《申报》等沪上报纸直到7月5日才获准发出警备司令部的通稿,稿中又故弄玄虚地让读者误以为陈延年死于7月4日——这应该是杨虎等人为利用新获得的情报,继续追查其他共产党人而故意制造的时间差。这很可能是当时他们的惯技,不久,处死赵世炎后,他们再次将真实时间隐匿起来:尽管杨虎7月14日已电告蒋介石,赵“于今晨斩决”(“国史馆”典藏号:002-090300-00013-017),而世人所知的赵世炎死期则晚了五天——“7月19日晨,英勇牺牲于上海枫林桥畔”(《赵世炎百年诞辰纪念集》,中央党史出版社,2001年)。

再来看蔡、孙二位先生公布的杨虎复吴稚晖函,此函落款时间为“七·二”,开篇即谓:

昨奉手教,过承嘉许,虎受宠若惊,敢不益加奋勉。逆党奸恶,人天共愤。陈延年阴鸷凶狠,巨憝中之巨憝也,洵如长者所示。第其狡诈百出,趋避多方,经虎煞费心思,卒得就擒。(按标点有所调整)

“长者”既盛赞他“真天人”,杨虎当然表示“受宠若惊,敢不益加奋勉”。杨虎于7月1日收到贺函,那么吴稚晖得到消息、发出贺信的日期,当在6月30日或7月1日,与杨虎发往南京的两封密电同步——这当然彻底证明了我们从细读《申报》报道中得出的结论:吴稚晖乃是事后知悉。假如杨虎还得由吴稚晖“告密”才知道抓获的人中有陈延年,那他还有何功可居,他又怎么敢说自己“煞费心思”?相反,他对吴稚晖只是泛泛地奉承:

讨共救国实先生所主持,摘奸发伏,义薄云天,攘臂一呼,举国风从,虎不过在先生领导之下,为此工作之一份子。今之巨逆伏法,正先生之大成功也,敢以复贺。

所以,陈延年之死就其具体过程而言,吴稚晖并未起到实质的作用,尽管他为此露出了狰狞的面目。至于胡适,更加只是一个“八竿子打不着”的“路人”罢了。

告密者究竟是谁?

杨、陈7月2日密电披露了一个重要内容,即陈延年等人被捕,确如郑超麟所说,系由“线人”出卖所致。如此一来,陈延年之死的“探原”工作就来到了最后一步:究竟是谁出卖了陈延年?郑超麟说“此人姓名我已忘记”,未免留下了一个太大的遗憾。幸运的是,这段缺失的记忆,可以用其他材料来“补齐”。

1935年,国民党中央组织部调查科曾经用一些“秘密文件及各地之机要情报”,编写了《中国共产党之透视》一书,台湾文星书店、文海出版社后来分别于1962年和1982年重印过。书中一节便是“陈延年赵士炎事件”,其中赫然写道:

十六年六月二十九日,陈延年因一丹阳人束某自首,被捕于北四川陆施高塔路恒丰里一〇四号之省委秘书处,同时被获者有省委书记长韩逋仙及宣传部长黄某。三十日伪各区工联办事处破获,伪上总组织部长张佐臣,副委员长杨培生以下二十余人就逮。七月二日,得韩逋仙供述,复获赵士炎于北四川路某里。于是上海共党组织,破坏不堪。

对比上海警备司令部的文宣通稿,这段叙述就显得平实许多。其中个别细节与事实有所出入,如“赵世炎”作“赵士炎”,“韩步先”作“韩逋仙”,而陈延年被捕时间也错记为6月29日,或是所据文件有误。此书编者看来无权查阅杨陈密电。但我们由此得知,国民党是从“丹阳人束某”那里得知陈延年等人的秘密地址,而后上门围捕。

那么,“丹阳人束某”究竟是谁?

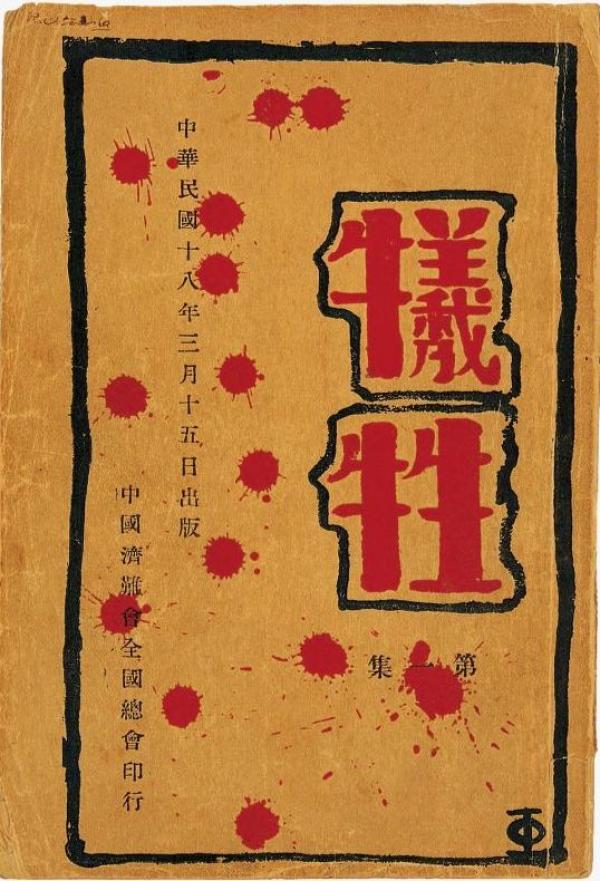

我们知道,与陈延年一同被捕的还有黄竞西、韩步先等人,而他们在狱中并非与外界完全隔绝,黄竞西甚至写下了六封绝笔遗书,并成功传递出来。中国济难会全国总会1929年3月15日印行出版《牺牲》一集中,将它们全部收入。据落款,这些遗书写于6月29日,杨虎6月30日电文称“均经审明处死”,可推断陈、黄等人当在29日深夜或30日晨被杀,以后者可能性为大。

出版了黄竞西遗书的《牺牲》杂志封面

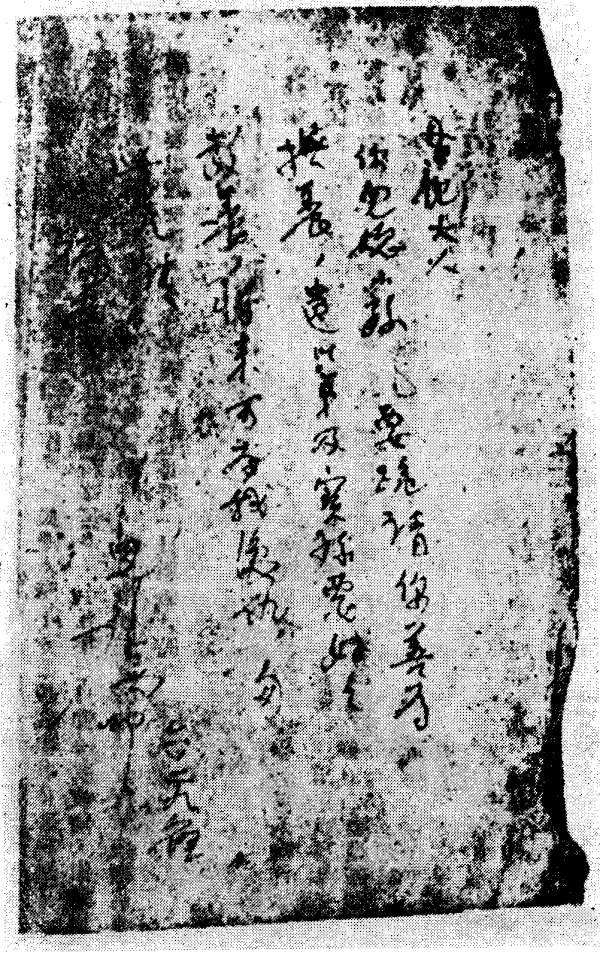

值得注意的是,黄竞西遗书中两次提及一个姓束的人。《牺牲》存世稀缺,原刊难觅,但黄竞西遗书已收入许多书中,反复再版,以下引自《革命烈士传记资料》(中共中央党校出版社,1983年,据《牺牲》编校)一书:

死者已矣,惟望生者努力,束之仇将来欲报。月坡是投机分子,个人主义者,我终说象他那样的三民信徒,国民党就不堪了。(黄竞西同志遗书之三)

束、月坡坏极了……(黄竞西同志遗书之六)

黄竞西烈士遗墨

从黄竞西含恨的语气来看,这个“束”就是告密者“丹阳人束某”无疑。多年后,黄竞西的族人黄裔撰文追忆烈士(《黄竞西烈士革命事迹忆述》,《丹阳文史资料》1982年第一辑),文中转抄了一段材料,据称来自上海市公安局所藏关于戴盆天的案卷,是戴交代材料的一部分,为我们揭开了“束某”的真面目:

一九二七年“四·一二”蒋介石叛变革命后,国民党江苏省党部在南京被毁,人员逃散,黄竞西在沪秘密恢复机构(地点在平望街),继续负起革命责任。他有个同乡友人,做缉捕的束某之子束炳如(一作炳树)到上海找到了黄竞西,说是从武汉来,再三要求见我。束炳如也是丹阳二高学生,在校品学都不太好,我对他的突如其来,要求见我,非常怀疑,推托而未见,而省党部地址,黄竞西则已告知,为束所悉……十月间,我自福州归来,晤及束运连等,始悉系束炳如告密,捕获某机构(一说“上总”)交通员说出地址,束炳如则已予以处死云。

由此可知“束某”名“炳如”或“炳树”,是黄竞西同乡之子,从黄处得知省党部地址,以此告发。这位戴盆天其实也不是“局外人”,他正是黄竞西遗书中的“月坡”(戴盆天号月坡),也是丹阳人。“月坡”经历复杂,一生反复投靠国、共,乃至汪伪政权,解放军进入上海前夕,他又再次“投诚”,黄竞西所下的“投机”考语的确不错。正因“历史问题”复杂,他才需要写材料作“交代”。“月坡”的叙述经与其他史料对勘,基本可靠(详后),也因此被黄竞西遗书各版本的注释和相关党史研究采信。

我们还可以依据另外一些史料,进一步还原束某的“真身”。他的真名或应作“束炳澍”,曾为丹阳二高学生,经同班同学管文蔚介绍,在国共合作时期入党;1927年6月,他到上海投奔其父的好友黄竞西,而后将黄竞西等人开会事密报国民党第二十六军政治部主任陈群,致使陈、黄等人被捕杀(《二十六军捕获共党之经过》,《新闻报》1927年7月22日)。“立功”后,被授予中尉特务员之职(《束炳澍立功遇害》,《丹阳文献》第六十五期)。1927年8月23日,他在上海虬江路新兴茶楼被四人持“盒子炮”狙击,身中数枪(《二十六军政治部特务员束炳澍忽被狙击》,《时事新报》1927年8月25日),后不治身亡。此事当系中共方面采取的锄奸行动,戴盆天所言不虚,亦足见中共在沪组织因束的告密而受创之钜,因此仅时隔月余,就雷厉风行地采取行动,替陈延年、黄竞西等人报了“束之仇”。

陈延年之死的真相,总算大白于天下。

行文至此,笔者不由得发生一种感慨。本文依据的材料其实都不算难得:一般读者不易读到的民国报刊姑且不论,郑超麟、黄裔的回忆文章,各种版本的黄竞西遗书,甚至杨虎的两封密电和致吴稚晖函……这些关键材料,都早在1980年代就已公之于世,不少具体的党史研究都已加以使用。然而时至今日,“胡适、吴稚晖告密而导致陈延年遇害”这样的叙事仍大有市场,依然是一个需要澄清和辨明的问题。这是否意味着,只有形成某种叙事,经过编织和勾连的材料才能焕发意义,才具备进入舆论的资格、产生传播的效力?反过来讲,一种不可靠叙事造成的问题也许只能用另一种更合理、确凿的叙事才能化解。这正是我们写这篇小文的一点微意。

胡适,一个无关又有关的人

沿着这样的思路,让我们再谈谈黄逸峰、胡允恭等人“制造”或传播的“胡适—吴稚晖”告密传闻,对其背后设定的种种或隐或显的叙事,作一番探究和清理。

回望此事来龙去脉,尽管吴稚晖未曾“告密”,但他作为国民党“商山四皓”之一(罗家伦语,见《罗家伦先生文存补遗》,“中研院”近代史研究所,2009年),坚定支持蒋介石“清党”,又公开对杨虎肉麻吹捧,他被卷入传闻,并不意外。然而胡适无辜受谤,又是为什么呢?

郑超麟以张冠李戴作解释,确有一定道理。胡适和陈独秀、汪氏叔侄是多年老友,与亚东有极深的合作关系,都是举世皆知之事,他也的确是亚东同人经常求助的对象之一,因此救援陈延年的角色安在他头上,有一定“合理性”。

在“清党”发生前,自诩思想前进又言论火爆的吴稚晖,也曾是个“文化偶像”式的人物,受到许多新文化人的推戴。胡适对他在“科玄论战”中的表现也极为赞许,直到1927年末在上海东亚书院讲演时,还表彰他是“中国近三百年的四个思想家”之一——这些或许就构成了“胡适转托吴稚晖”这一虚构叙事的另一大依托。

然而,时人多半不知道的是,对于吴稚晖此次的举动,胡适其实颇有微词。1928年2月28日,胡适致信吴稚晖,表示自己早有意写一篇“述吴稚晖”的文字,但迟迟未能写就,因为:

一则先生当日身当政争之冲,述学之文或不免被人认作有意拍马屁;二则七月初我在杭州读先生与杨虎一书论陈延年的案子,我认为先生盛德之累,中心耿耿,不能释然,直到几个月之后方才有续作此文的兴致。

胡适显然无意介入当时的“国共之争”,而那封贺函流露出的杀意,也令他深感不快,乃至“中心耿耿,不能释然”。他所欣赏的,只是吴稚晖作为思想家的一面。

除了以上原因,造成这种传闻的潜在社会心理背景,究其根本,还是后人将胡适在“人权论战”和“九·一八事变”后与国民党形成的“斗而不破”的互动模式,甚至1950年代“胡适思想批判运动”中形成的作为“战犯”“蒋介石的帮凶”的形象,非历史地误置到了他刚刚结束欧美之行,归国定居上海的1927年6、7月间。胡允恭文中所谓“投在蒋家门下”“权贵的奴才”等用词,便是这种心理模式最典型的反映。

那么,当杨虎在上海大开杀戒之时,胡适在做什么?我们从他1927年6月6日的日记中可以读到:

今天为在新屋(Jessfield Rd. 49A.)的第二日。昨夜被蚊子咬的不能睡。今天精神很不好。

胡适于6月5日搬进了上海法租界极司菲尔路49号的新居,在他1930年末重返北大任教前,便一直住在这里。

搬入新居不久,胡适中辍了日记的写作。此后近一个月,他一直待在上海,我们不妨依据史料为他开列一份行程单:

6月23日,参加在上海大同礼堂举行的胡明复追悼会(《昨日胡明复博士追悼会记》,《申报》1927年6月24日);

6月24日,午后二时,出席中国公学上海第一次董事会(《中国公学丁卯第一次董事会》,《民国日报》1927年6月26日),下午五时,参加上海中西女塾毕业典礼并发表演讲(《中西女塾毕业礼成,胡适之演说》,《时报》1927年6月25日);

6月26至28日间,从上海致信胡汉民(《胡适全集》);

6月29日,胡汉民回信,希望胡适能赴南京共商国家“治本”之策(《胡适来往书信选》,社会科学文献出版,2013年);

6月30日,前日来访不值的郁达夫再访胡宅,两人“谈了些关于浙江教育的事情”(《郁达夫日记集》,浙江文艺出版社,1986年);

7月1日,与友人合办的新月书店在沪开业(《新月书店开张启事》,《申报》1927年6月29日;严家迈:《新月书店参观记》,《时事新报·青光》1927年7月2日),胡适是否到店,暂时未知;

7月6日,与蔡元培、李石曾等在杭州参加第三中山大学筹备委员会。与会者之一的邵元冲在当天日记中写道:“午间与新自沪来之孑民、石曾、适之、湘帆、陈世障、韦悫等中央教育委员,又马寅初、邵斐子、夷初、梦麟等在楼外楼同餐,餐后在舟中开第三中山大学筹备委员会,对于章程等有所讨论。”(《邵元冲日记》,上海人民出版社1990年版)那么胡适就是在7月5日自沪赴杭的。

7月11日,下午五时,和张人杰、马寅初等“乘快车”由杭返沪(《杭州快信》,《申报》1927年7月13日)。

以上便是胡适6月末到7月初的主要行程,在去杭州之前,他一直待在上海,应无疑问。

接着我们来谈谈胡适“到南京”这件事。读者可能会奇怪,既已证明胡适并无告密之举,再谈他到没到南京还有什么意义?然此事虽小,却可以见大。在1928年5月17日的日记中,胡适写道:

昨夜钱端升信来,说:

你几时来?太坚辞了也好像生气似的;演讲不要再却了罢?

今天经农也有信来,说:“希望你即日来京”。我想一年不到南京,早已招人疑怪,今天去还可以看见一次全国教育会议的大会,遂决计今晚起程。

胡适意识到自己执意不去南京“早已招人疑怪”。第二天一早,他终于在回国整整一年后,第一次来到了“新都”。对于“进京”,他的确有意回避。1928年4月,胡适父子与高梦旦同游庐山后一路坐船回上海,船过南京,他虽送高上岸却不入城。

胡适为何有意回避去南京?究其根由,恐怕还是因为胡适此时心怀犹豫,不知如何与刚刚杀人盈野,即将进入“训政时期”的国民党政权互动。直到其党国体制日益严酷,尤其反动的“党化教育”开始侵蚀胡适栖身的文教领域,他才终于择定方向,以《新月》杂志为阵地、“人权论战”为旗帜,与国民党发生了正面冲突,写出了《人权与约法》《知难,行亦不易》《新文化运动与国民党》等篇。正是在冲突中,胡适逐渐形成了与国民党当局“斗而不破”的互动模式——赞之者誉为“体制内抗争”的最佳范例,贬之者斥为“小骂大帮忙”“能言鹦鹉”。

1927年6、7月,正是胡适对南京新政府最无所适从的时期。此时他打定主意不赴南京,对胡汉民的招徕也未作回应。胡允恭所谓的汪孟邹去南京找胡适,哪怕没有“总政部”这个荒谬细节,也是不可能的:茫然无措的胡适,要等到一年后,才下定决心去“新都”走上一遭。

(陈通造、夏寅、马文飞三人偶然对此话题发生兴趣,合力搜集材料,撰写成文,共用一名,以志纪念。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司