- +1

“同命运”能否“共呼吸”:印度疫情危机下重访中印泛亚主义

印度新冠疫情的爆发引起了全世界关注。作为近邻,我们应当如何看待印度及其疫情?本文以近期的相关讨论为契机,重探中印自二十世纪初以来的纠葛,再思中印泛亚主义在当下的意义。

近日,随着单日新增确诊人数超过40万,死亡人数日均3000以上,印度迎来了疫情的至暗时刻。然而,正如康奈尔大学英语系教授、著名创伤研究学者Cathy Caruth所述,实证研究和数据容易让人感到催眠和麻木(hypnotic and numbing effects),网络上不乏对于印度疫情冷漠甚至幸灾乐祸的谈论。当欧美人为了“理发自由”拒绝居家隔离和戴口罩时,这样的“不守规范”通常被框定在文化(本质的)差异之下,认为欧美人不爱遵守规矩,太个人主义,缺乏公共意识。德国社会学家Marius Meinhof则认为,疫情在中国爆发初期,西方媒体的关注点(指控制度和种族歧视言论等),以及欧洲人拒绝戴口罩和漠不关心的态度其实反映了一种“新东方主义”(new orientalism)的趋势,即对于病毒在体制和族裔维度的双重“他者化”,认为病毒只会在(“落后的”)中国(亚洲)人之间传播,导致错失了防疫的关键时期。

5月5日,在印度巴特那的一所医院外,因新冠失去亲人的人们神色悲伤。

而最近中文社交平台上以及网络看客们对于印度人在疫情中一些行为的评价则仿佛重复了这个西方媒体在疫情初期对于中国“他者化”的逻辑,比如大壶节(Kumbh Mela)期间恒河沐浴的场面,多是由于健康信息素养的缺失、领导人失职和传递错误信息所致,却被当作笑柄,与“原始落后”的兽性联系在一起,上升到整个民族层面。而“落后”就该被嘲讽,甚至任其自生自灭。事实上,很多印度现在面临的困境当时中国也遭遇过,比如被多个国家封锁,在海外遭遇歧视性攻击和暴力(网络上近期也有印度人分享被直接与病毒划等号的言语侮辱经历),失去所爱之人的威胁,笼罩在恐惧和无力中。在疫情初期,印度民众中也有许多人对中国表达了关怀和支持。而如果印度疫情得不到控制,没有一个国家能够宣称自己是安全的。

“泛亚主义”的诞生与超越

在《康有为、 梁启超论英国殖民统治下的印度》 (1992)一文中,北大历史系教授林承节借戊戌变法失败后康梁在印度的见闻,阐述了殖民主义侵略如何推动中印两国人民自觉建立情感联结。康梁多次在著作中提及印度被殖民的惨状,作为政治流亡者的康有为则更为感同身受,内心苦楚跃然纸上:“吾尝游印度……而闻其乐,哀涩鸣咽,断续不成声,信乎亡国之乐也。”;“其它苦难万千不能一一数。”;“印人告我曰:‘今此为英国之地, 岂复有印度哉’!吾印人如狗如猫,望中国之勿尔也’。”

即便如此,林承节认为康梁从印度的情况中更多的只是获得了某种警示,更加深切地意识到中国如不变革就有可能沦亡的现实。他指出,“同命运”的意识并不等同于“共呼吸”的共识:“两国人民在斗争中相互支持的想法, 则从来没有出现在他们脑际……但他们为日后革命派达到这个境界铺垫了道路。”相应地,在同时期印度作家的写作中也充满了对中国的同情和共情,以及好奇和赞誉,更有论者以“泛亚主义”的概念将两国的命运联系在一起。

“泛亚主义”这一概念由日本学者冈仓天心(岡倉天心/おかくらてんしん)在1903年首创,其“亚洲一体”(Asian as One)的核心内涵随即受到了许多学者,尤其是印度、中国和日本学者的支持和引用,以肯定在欧洲殖民之前三国文化与文明上的联结。比如清末民初著名民主革命家和思想家章太炎就曾说过,“我们三个国家不就像一把折扇吗?印度是纸;中国是竹框;而日本是连接这两个手柄的支点。”冈仓的泛亚主义想法最终在三十年代被纳入日本“大东亚共荣圈”的军国主义概念中,三国变成了两国。在印度诗人泰戈尔的积极推动下,中印之间,尤其是文学艺术上的友好互通得到了发展,徐志摩、谢冰心、高剑父、徐悲鸿等人均在当时造访过泰戈尔本人和他在桑蒂尼盖登(Santiniketan)建立的中国研究中心。

然而,承认共同抵抗殖民的情感纽带并不意味着无视两国之间的张力。正如纽约大学历史系教授沈丹森(Tansen Sen)和香港理工大学徐启轩教授(Kai Hin Brian Tsui)在《超越泛亚主义》(Beyond Pan-Asianism)一书中写道,“不能完全使用泛亚主义团结的框架来理解国际移民、宗教信仰、文学和哲学想象、地缘政治竞争和民族国家建设等现象。在某些情况下,特别是当涉及到国家利益时,猜疑压倒了友谊。在不否定其重要性的前提下,我们需要超越泛亚主义来解释19世纪末和贯穿20世纪困扰中印互动的模糊性、复杂性和矛盾性。”

殖民经验与灰色地带

在租界地区,由于蒙上了更加厚重的殖民滤镜,中印关系陷入重重困境。复旦大学历史系教授章可指出,当时的印度和英国交替占据着中国人眼中敌对他者的位置,另一种矛盾的三边(级)关系主导了清末中国对于印度的游记书写。与康梁类似,大部分到过印度的中国作家更倾向于关注英国是如何进行殖民管理的细节,以延伸到对于中国未来命运的想象中。与此同时,英国狡猾地征用印度人在半殖民中国进行没有实权的管辖,甚至镇压反抗运动,复杂化也破坏了中印普通群众之间本可以基于命运共同体所缔结的情感认同。

在早期的反殖民谈论中,殖民通常被描述成一种摩尼教二元论式的实践,比如著名反殖民思想家弗朗茨·法农(Frantz Fanon)曾用“不是敌人就是友军”(it's them or us)来描述殖民主义所生产出组织和操控世界的方式。阿尔伯特·梅米(Albert Memmi)在他的著作《殖民者与被殖民者》(The Colonizer and the Colonized)中则更加突出强调了两者之间模糊的边界,比如富有同情心的殖民者(存在的可能性),和强加在被殖民人群身上的负面形象。梅米得出的结论是,殖民主义的世界不允许复杂性的存在,来自殖民国家的人即便带有同情心却无法拒绝“天生的”特权,从而与被殖民者区分开,在反殖民运动兴起时被归入殖民者范畴一同反抗。

相应地,殖民者对被殖民者“发明”出来的偏见,比如懒惰、孱弱、原始等,不同的描述之间充满了矛盾,其悖论在征用被殖民人民进行劳动时也暴露无遗,这些谎言却必须被持续地宣传以正当化殖民统治。长期被否认人性的被殖民者也会陷入自我怀疑,内化这种(伪)本体论上的“不足”,这种基于殖民历史的歧视性话语造成的精神创伤一直延续至今。普林斯顿英语系教授Anne Anlin Cheng在《种族的忧郁:精神分析、同化和隐性的悲痛》(The Melancholy of Race: Psychoanalysis, Assimilation, and Hidden Grief)一书中联系非裔和亚裔美国人的历史,和自诩为“后种族”(post-racial)时代美国少数族裔的处境,对此作了充分的阐述。

中印在被英国占领和殖民时期的三边(级)关系无疑复杂化了这种传统的二元对立模式。由于成本比欧洲人低廉很多,“尽职耐劳”,“强健勇猛”,并被认为比中国人管理中国人要可靠,英国殖民者雇佣了大量锡克教徒——基本上都是来自印度农村家庭、资源受限的前印度兵,能够离开家乡被普遍认为是一种很光荣的应对财务危机的手段——充当租界警察。至今被广泛用于戏谑印度人的歧视性称谓“红头阿三”便是从当时的上海租界流行起来的。在英语中,它通常被翻译成“红头猴子”、“红头流氓”或“戴头巾的三号”。“红头”是指构成锡克教警察警服一部分的红色头巾,对于锡克教徒来说,头发和胡须是神圣的,不剃掉任何毛发是为了显示对于神的自然创造的尊敬,而头巾可以用来保护长发。“阿三”被认为是源于锡克教警察在上海的三等社会地位,也有人认为是对英文中感叹词“我说”(I say)或“啊,先生”(Ah sir)的音译,当时上海的中国人都这样称呼锡克教警察。香港大学历史系教授冯克(Frank Dikötter)认为,大众对于锡克教徒的种族主义看法被用来区分英国军队中的印度“黑鬼”(heigui)与指挥他们的“白鬼”(baigui)。不止如此,牛津大学的助理教授Isabella Jackson在档案中发现,在1913年的骚乱中,有人向上海市议会主席报告说,年轻的中国人说“愿意忍受中国人或外国人来‘保卫’这个地区,但他们会抵制‘黑奴’。”

另一方面,加州大学洛杉矶分校比较文学系教授史书美(Shu-mei Shih)发现,多国列强的入侵和瓜分在中国人中形成了一种独特的意识形态,使得他们无法明确辨认施害者和一致的反抗对象,再加上改革思潮的兴起,对于西方殖民影响也产生了更加矛盾的情绪。西方列强作为殖民者残暴的一面“消失”,取而代之的是头戴红色头巾,蓄着长胡子,身材高大,手持警棍——比起表面温文尔雅的欧洲人更符合“坏人”的想象、却主体性受限的锡克教警察。他们不仅与加害者形象直接捆绑在一起,并恰恰因为“同命运”这一前提而更为当时的中国文人所不齿。这样的蔑视之下隐藏着诸多不安,一些作家频繁使用譬如“亡国奴”这样的修辞,多是为了通过与印度“被奴役”的警察相区别,来确认尚存的(虽然危机重重的)独立性。

奥斯维辛幸存者,犹太裔意大利作家普里莫·莱维在《被湮没的与被拯救的》(The Drowned and The Saved)一书中提出的“灰色地带”(the gray zone)这一概念也许有助于我们理解印度在租界地中国扮演的角色。莱维认为,在追究道德和历史责任时,有必要仔细区分不同类别的囚犯和营地等级,并考虑纳粹的政治制度与平民之间的关系。长期笼罩在集中营的折磨之中,囚犯被规训成只能够关心如何获取食物的生物性存在,丧失尊严、人性和独立作出决定的选择。为了疏解和转嫁自身的罪恶感,纳粹派遣同为犹太人的囚犯参与到压迫和灭绝同胞的体系中,也被莱维称作“纳粹主义最恶毒的罪行”,虽然他认为那些为纳粹工作的犹太人同样难辞其咎,但是这一切的罪魁祸首还是在于德国的极权统治。或许当时的中印人民不能简单套用集中营中犹太同胞与同胞的类比,身处的殖民阶段也有别,但本共享着同样被压迫命运的他们,却由于印度被英国方便地挪用至“灰色地带”而走向分化。

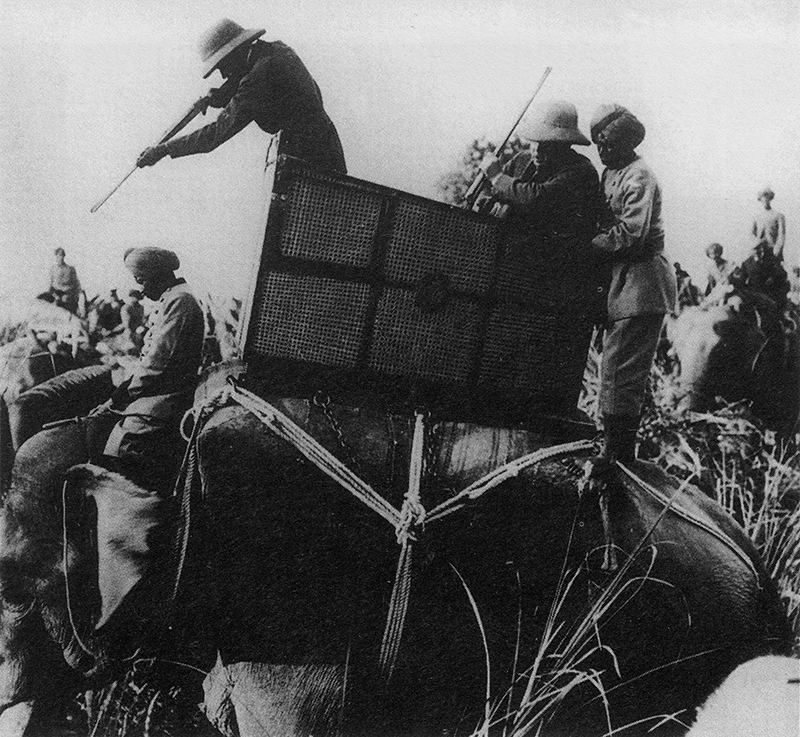

英国殖民者在印度逍遥自在地度假、狩猎。

文学想象中的中印互动

即便如此,分析文学作品中对印度警察复杂的呈现有益于了解同时期国人的思想状态。伦敦玛丽女王大学比较文学系讲师Adhira Mangalagiri在《殖民者的奴隶:中国文学中的印度警察》(Slave of the Colonizer:The Indian Policeman in Chinese Literature)一文中分析了1900到1940之间上海文学杂志和报刊中涉及印度警察的内容,并论证了中国作家对印度警察形象刻画的改变是如何反映出自身的殖民焦虑以及反殖民情绪的演化的。1907年开始在《申报》上刊登的“寓言小说”《双灵魂》(作者彭俞)极为形象地捕捉到了国人对于印度警察从“鄙视”、“撇清关系”到认同中印人民组成的“具有差异性和冲突的命运共同体”的内心变化。这一认同并非是对“泛亚主义”概念和中印团结的简单回归,而是在探索被置于复杂权力关系网络之中,人与人之间同理心与联结的可能性。

小说大致讲述了一个名为警尔亚的印度警察与中国学生黄祖汉共享身体,意识交替出现的故事。警尔亚在被一帮暴徒枪杀后身体坠落,正好撞上了经过的黄祖汉,灵魂便转移到黄祖汉的身体里,随后开始出现意识的分裂,而所有西医的治疗都证明是徒劳无功,故事最后结束于对“自强”的呼唤。“身体”成为了“国家”的表征,在中国租界,黄祖汉成为了自己身体(国家)的异客,而警尔亚则发现自己被迫依附于一具不属于自己的躯体。

其中一幕围绕警尔亚/黄祖汉在(警尔亚生前工作的)警察局的遭遇展开。此时警尔亚的意识掌控着黄祖汉的身体,但由于他的外貌是中国人,警尔亚之前的印度警察同事不由分说把他丢进了监狱。警尔亚试图用印度的地方语言来唤起同事的怜悯,被英国长官听到后,因为害怕激起印度的民族主义,又用警棍施以一顿毒打,而这些对准警尔亚的惩戒的印记却留在了黄祖汉的身体上。后来在审讯室,黄祖汉的意识占了主导,反诘动用武力的英国调查员,为没能发声的警尔亚寻求公正。这一幕成为了殖民地中复杂的压迫层级的缩影,示范了共栖于/争夺一个身体(归属地)的中国人和印度人窥见和感受到对方殖民体验的共情实验,通过混合状态(hybridity)超越了殖民主义单一的“团结/反抗”,“敌/友”面向,实现了一种本不可能达成的“共有的被殖民意识”(realization of shared colonization)。

由于极少印度警察和士兵能够为他们这段军事经历留下实质性的文本痕迹,对于他们的仇恨和偏见得以不受挑战地留存在民族记忆里,陈列在博物馆中。Gadhadar Singh的《在中国的13个月》(2017年被Yang从印地语翻译成英文出版)是迄今为止此类作品中最为详实的一部。华盛顿大学南亚研究教授Anand Yang分析指出,在当时许多欧洲人的著作中,很多中国的反殖民运动,如义和团,被广泛描绘成涉足魔法和迷信的运动,激烈地反对西方传教士、基督教及其中国信徒(因此需要镇压)。在被当时的英国指挥官灌输了他们(印度士兵)代表着世界和文明国家对抗义和团的信息后,Singh在解读义和团运动时,依然能够从印度被英国统治的角度出发,冷静清醒地批评西方势力以文明的名义强加给中国的野蛮暴力。与许多知名的印度作家一样,Singh将中国人视为殖民主义的受害者,亚洲在枪口下被迫纳入世界秩序的一部分。除此之外,贝拿勒斯印度教大学的中国研究教授Kamal Sheel深入研究了20世纪之交一些印地语作品中对于中国的描写,虽然这些作品有浪漫化和夸大一些浮于表面的联结之嫌,比如“东方智慧”、“亚洲价值观”、“儒家和印度教伦理”,但印度民众对中国的看法主要是积极和富有同情的。

从受压迫(包括“受压迫的共谋”)者间的视角,牵涉其相互之间微妙复杂的情感交集与文学想象上的互动,来理解这段历史中复杂的权力关系,不仅有助于重新审视西方“文明进步解放”的双重面孔和伪装的暴力逻辑。中印之间的民间交往与思想碰撞,也在当时挑战了西方帝国主义霸权和资产阶级现代化的发展模式,其对于后来两国各自的民族解放运动都大有裨益。

中/印作为方法

《“去帝国”——亚洲作为方法》(Asia as Method:Toward Deimperialization)的作者陈光兴是为数不多对于中印比较表现出浓厚兴趣的当代学者之一。2010年上海,陈作为主要组织者,举办了印中社会思想峰会(India–China Summit on Social Thought),邀请了八名极负盛名的印度思想家和十余名中国学者,主题涵括但不限于当代艺术、现代性、后殖民主义、民族主义和民族认同。此峰会的内容被整理成《从西天到中土:印中社会思想对话》一书,由上海人民出版社于四年后出版。

陈光兴认为,对于中国和印度作为一个整体的可能性和局限性的思考,即“中/印作为方法”,能够跳出欧美经验作为单一参照系所带来知识生产维度的思想窄化,在对于亚际相似的历史和生存环境的考究中发现新的参照点,超越民族国家发展主义(developmentalism)所定义的价值判断和对于未来可能性的设想。耶鲁大学美国研究教授骆里山(Lisa Lowe)在《四大洲的亲密性》(The Intimacies of Four Continents)一书中同样对看似普适的欧美经验表示警惕。Lowe交叉检阅了不同国家在各历史时期的历史素材(包括档案、自传、官方文件、文学作品等),呼吁更加批判辩证地看待西方自由人文主义精神的普适性,尤其强调应当考察促成其产生的物质条件:对于非洲人的奴役,中国和印度“苦力”的剥削,以及原住民的掠夺等。

陈光兴引用来访的印度女性主义理论家特贾斯维莉·尼南贾纳(Tejaswini Niranjana)提出的“替代性的参照框架”(alternative frame of reference),进一步解释道,如果参照点能够在欧美、亚洲内部、第三世界之间多元展开和转移,便可以从差异中发展出对于自身历史环境更为贴近的解释,避免陷入无视现代性的必然趋势,闭门造车的国粹主义,和只以欧美为超赶坐标的,欧美为中心的世界主义的二元框架中。反观印度,陈光兴注意到,对许多印度知识分子来说,中国的社会主义实验和对女性解放问题上的思考比中国的经济规模是否或何时能够超过欧美国家更让他们感兴趣和期待。“认识印度是为了去重新认识中国自身与世界”,以中/印作为方法的比较能为全球社会秩序提供欧美之外的替代性的想象。

中国社会科学院文学研究所研究员贺照田则更加重视印度作为后发现代化社会的具体性经验。他回应阿希斯·南迪的发言《现代性、后殖民时代的创造力和哀悼之不能》时指出:“西方发达社会虽然因有对发展中痛感和损失感的关注而具有自我批判、自我改善的活力,但因为他们终究被现代性所规训、浸染的太久、太深,被民族国家这种组织方式及相关观念所规训、浸染的太久、太深,而在经验上易有表面丰富、实质单调的问题,而这,不能不使他们自身的想像力、创造力受到限制。与之相比,所谓落后国家,特别是像印度这样一个实质上充满了多元异质性的文明所转成的国家,则更是在实质上有着真正多元丰富的经验与视野,而这对人们重新想像人的可能自我构成方式,社群的可能多元的组织方式来说,无疑是重要资源。”

从国家命运到文化思想,中印联结和相互依存的边界不断被打开。2021年4月21日,加州大学伯克利分校的名誉教授朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)在《时代》(Time)上发表文章《为人类创造一个可栖居的世界,意味着废除僵化的个体形式》(“Creating an Inhabitable World For Humans Means Dismantling Rigid Forms of Individuality”)。文章中,她追溯了英文“大流行病”(pandemic)一词的词源,“pandemos,意指所有人(all the people),或者更准确来说,是所有地方的人(the people everywhere),或者是在人们身上或通过人们(over or through the people)传播的东西。‘demos’指的便是‘所有人’(all the people),尽管有法律设障试图将他们分隔开”,指出这场波及全球的大流行病是如何不均等地影响着共享这个世界的人群(“哪些人更早地死去?为什么?”),并强调了人类的相互依存性和对于地球的世界义务意识。

在巴特勒对于疫情的反思中,“同命运共呼吸”在当代语境下再次出现,“这种对世界相互依存的感觉,因一个共同的免疫学困境而被强化,它挑战了我们作为孤独/隔绝(isolated)个体的概念——我们被包裹于离散的身体中,被既定的边界所束缚。现在有谁能够否认,作为一个身体(to be a body),就是同其他生物、地表和各种元素结合在一起,包括既不属于任何人又属于每个人的空气?”

在2018年8月于上海当代艺术博物馆(PSA)举办的“相生之道”对谈会上,巴特勒拆解了“个人主义”的虚构性,提出一种基于生命之间平等的“可哀悼性”(grievability)和“激进的依赖”(radical dependency)的非暴力理念。以美国外交政策为例,巴特勒提醒要防范一种“预防性攻击”的逻辑,或是对于“自我防卫”的滥用,“他者”对“我们”造成了威胁(美国通常会宣称如此),于是“我们”对“他者”加诸的(任何形式的)暴力便是正当的。

巴特勒并非没有意识到这一理念的理想化 ——“有些人跟我说:你怎么能相信全球责任呢,这太天真了。我反问他们:你愿意生活在一个没有人为全球责任辩护的世界吗?他们说:不。也有人说:非暴力是不现实、不可能的。当我反问他们:你是否愿意生活在一个没有人为非暴力、为这种不可能而进行坚持的世界当中?他们总是回答说:不。”

布克奖得主,印度作家阿兰达蒂·洛伊(Arundhati Roy)在4月28日的文章中细数了莫迪政府在应对疫情时不止失职更是犯罪的举措,也分享了身边人具体的疫情故事。文章的最后,洛伊说道,“印度不能被孤立,我们需要帮助”,或许在互联网的舆论导向越来越被地缘政治所左右的时代,我们需要反过来思考开篇引用沈徐教授的话,在不否认中印互动的模糊性、复杂性和矛盾性的前提下,重新发现团结和友谊的可能性。

参考资料:

Caruth, Cathy and Geoffrey Hartman. “An Interview with Geoffrey Hartman”. Studies in Romanticism, Vol. 35, No. 4, 1996, pp. 630-652.

Meinhof, Marius. “Othering the Virus.” Discover Society, March 21, 2020.

林承节:《康有为、 梁启超论英国殖民统治下的印度》,《史学月刊》,第1期,1992。

Sen,Tansen and Brian Tsui (eds). Beyond Pan-Asianism: Connecting China and India, 1840s–1960s. Oxford University Press, 2021.

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Grove/Atlantic, Inc., 2007, pp. 43.

Memmi, Albert. The Colonizer and the Colonized. Beacon Press, 1991.

Levi, Primo. The Drowned and the Saved. Simon and Schuster, 2017.

Jackson, Isabella. “The Raj on Nanjing Road: Sikh Policemen in Treaty - Port Shanghai”. Modern Asian Studies, 46 (6), 2012, pp. 1672–704.

Lowe, Lisa. The Intimacies of Four Continents. Duke University Press, 2015.

张颂仁,陈光兴,高士明(编):《从西天到中土:印中社会思想对话》,上海人民出版社,2014。

Butler, Judith. “Creating an Inhabitable World For Humans Means Dismantling Rigid Forms of Individuality”, Time, April 2021.https://time.com/5953396/judith-butler-safe-world-individuality/. 中文版链接:https://www.douban.com/note/801199170/. 译者:Enlightening。

“朱迪斯·巴特勒:我们需要具备一起言说恐惧的能力”,界面文化思想界,2018年8月。https://m.jiemian.com/article/2391503.html

Roy, Arundhati. “We are witnessing a crime against humanity”, The Guardian, April 2021. https://www.theguardian.com/news/2021/apr/28/crime-against-humanity-arundhati-roy-india-covid-catastrophe .

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司