- +1

[建党百年 学术百家] 郭沫若:卓立于时代潮头的文化巨人

原创 张越 中国社会科学网

发刊词

习近平总书记指出:“当代中国哲学社会科学是以马克思主义进入我国为起点的,是在马克思主义指导下逐步发展起来的。”

马克思主义是当代中国学术的旗帜和灵魂。马克思主义传入中国已经一百多年,但中国马克思主义学术发生、发展、壮大、繁荣的过程,是与中国共产党的百年历史同步进行的。在中国共产党的旗帜引领下、在中国共产党领导下,中国的马克思主义学术从民主革命时期昂首迈入社会主义时期,以不断发展壮大、日益繁花似锦的态势进入中国特色社会主义新时代。在当代中国马克思主义、21世纪马克思主义,即习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,当代中国的马克思主义学术必将走向更大的辉煌。

时值中国共产党百年华诞,立足于《中国社会科学报》属性与定位,回顾中国马克思主义学术的光辉历程,总结弘扬马克思主义学术大家的学术成就与风范,是很有意义的。为此,我们选取一百位左右马克思主义学术大家,开设“建党百年 学术百家”专刊,邀请相关领域专家,对这些马克思主义学术大家在我国马克思主义学术发展史上的主要贡献、学术成就进行介绍和阐发,向党的百年华诞献礼!

中国马克思主义学术大家的共同特点,是以纯洁的理性信仰,自觉地将马克思主义的理论指导、党的初心使命与完美的学术追求结合起来,创作出了具有时代标识意义与思想穿透力的学术经典。政治性、思想性、理论性与学术性的有机统一,是他们治学的基本原则。他们不仅自觉地拥护党、跟党走,而且许多人本身就是优秀的中国共产党党员,为推进马克思主义中国化、为党在不同时期创新理论的推出、为中国马克思主义学术建设,作出了不可磨灭的贡献。他们既有渊博的学术功底,又有深厚的理论修养、高超的思想水平,形成了独到的写作风格。有思想的学问与有学问的思想,在他们那里是融会贯通的。中国马克思主义学术大家们的共同特点表明,以马克思主义为指导,坚持为人民做学问的理念和理想,坚持以党和国家大局为学术导向,是我国学术繁荣发展的一条基本经验,也是成为学术大家的一条基本路径。

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”我们回顾总结马克思主义学术大家的卓越成就与贡献,当然不仅是为了抒发怀旧之情,而是为了面向当下与未来的建设。正如习近平总书记所指出的那样:“当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。”

我们希望,通过宣传报道历史上马克思主义学术大家的皇皇作为和灼灼风采,为繁荣发展新时代的哲学社会科学伟业,构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,提供智慧和启迪;为不断推进马克思主义中国化、时代化、大众化,发展21世纪马克思主义、当代中国马克思主义,提供学术支撑与学理支持。

郭沫若(1892年11月16日—1978年6月12日),本名郭开贞,字鼎堂,号尚武,中国现代著名文学家、史学家、古文字学家、诗人、剧作家、翻译家和革命活动家。1892年11月16日,出生于四川乐山沙湾。1914年1月,赴日留学。1918年,进入九州帝国大学医学部学习。1919年,组织抵日爱国社团夏社;同年,创作诗歌《抱和儿浴博多湾中》《凤凰涅槃》等。1921年8月,诗集《女神》出版。1923年,完成历史剧《卓文君》、诗歌戏曲散文集《星空》。1924年,完成历史剧《王昭君》。同年春,再次赴日本,翻译河上肇《社会组织与社会革命》、屠格涅夫长篇小说《新时代》,对马克思主义理论作系统学习和了解。1925年在上海结识中国共产党早期领导人之一瞿秋白。目睹五卅惨案实况,作二幕剧《聂耳》。1927年3月,作《请看今日之蒋介石》,痛斥蒋介石叛变革命,被国民党政府通缉。同年加入中国共产党。1930年,论证中国古代存在奴隶制社会形态的《中国古代社会研究》出版。1931年,完成论著《甲骨文字研究》《殷周青铜器铭文研究》等。1937年,归国参加抗战,在上海主办《救亡日报》。1941年12月,完成五幕历史剧《棠棣之花》。1942年,完成历史剧《屈原》《虎符》《高渐离》《孔雀胆》。1943年,完成历史剧《南冠草》。1949年10月,任政务院副总理兼文化教育委员会主任、中国科学院院长。1953年,当选第二届中国文联主席。1959年,完成历史剧《蔡文姬》。1960年,完成历史剧《武则天》;同年,当选第三届中国文联主席。1971年,出版论著《李白与杜甫》。1978年,当选第四届文联主席;1978年 3月,郭沫若在全国科学大会上发表了《科学的春天》的书面报告,引起强烈反响。1978年6月12日,因病医治无效,在北京逝世。

郭沫若(1892—1978),中国现代著名文学家、史学家、古文字学家、诗人、剧作家、翻译家和革命活动家,是中国文化战线、中国马克思主义历史学领域的标志性人物,对中国革命事业、近现代中国的科学文化事业作出了多方面的重大贡献。

传播马克思主义的先驱

郭沫若在早年留学日本期间,开始其诗歌创作和文学活动,与成仿吾、郁达夫、田汉等留日学生发起成立“创造社”,创作出版中国新诗的奠基之作——《女神》。1924年,郭沫若开始翻译日本著名马克思主义经济学家河上肇的《社会组织与社会革命》,翻译过程中,他常将马克思、恩格斯、列宁著作的英、德、俄文本与译出的日文对照,从而涉猎了部分马克思主义经典作家原著。虽然他并不完全赞同河上肇著作的一些观点,但是翻译这部书的过程,成为郭沫若思想的重要转型期,如他所言:“我自己的转向马克思主义和固定下来,这部书的译出是起了很大的作用的。”(郭沫若《〈社会组织与社会革命〉序》)“我现在成了个彻底的马克思主义的信徒了!马克思主义在我们所处的这个时代是唯一的宝筏”,“我要回中国去了,在革命途上中国是最当要冲。我这后半截的生涯要望有意义地送去。”(郭沫若《孤鸿——致成仿吾的一封信》)从这时候起,郭沫若成为了一个马克思主义的坚定信仰者。

1925年,郭沫若计划翻译《资本论》,并拟定了一个五年译完的计划,这个翻译计划后因在商务印书馆的编审会上没有通过而搁浅。同年,他写了一篇“带有几分游戏的性质”的小说《马克思进文庙》,文中涉及当时思想文化领域的“社会主义论战”“科玄论战”和杜威、罗素、杜里舒、泰戈尔来华讲学等事件,并将马克思主义学说与孔子的儒家学说作比较,反映了郭沫若在接受马克思主义的同时,寻找其与中国传统思想相通之处的探索诉求。郭沫若认同唯物史观的社会存在决定社会意识的基本原理,在1926年的演讲《文艺家的觉悟》和《革命与文学》中,明显舍弃了以前的纯文艺主张,而是试图用唯物史观阐明文学与社会、文学与革命的关系。1927年冬,后期创造社掀起了宣传马克思主义的热潮,作为创造社的创始人之一,郭沫若对此给予肯定:“辩证唯物论的阐发与高扬,使它成为了中国思想界的主流,后期创造社的几位朋友的努力,是有不能抹煞的业绩存在的。”(郭沫若《跨着东海》)

郭沫若流亡日本后,更为广泛地阅读德、英、日、中等版本的马克思主义理论著作,他从头攻读《资本论》,尽管有人询问他“文学家何必搞这个”,但他不为所动,坚持钻研下去。这一时期他还着手翻译了马克思的《政治经济学批判》和《德意志意识形态》。这些译作的出版,不仅增进了国人对马克思主义的了解,也进一步加深了郭沫若的马克思主义理论修养。

20世纪20年代前后,一批先进知识分子积极介绍、传播马克思主义,在这个过程中,他们将马克思主义视为自己的政治信仰,逐渐成为坚定的马克思主义者,郭沫若就是其中的代表人物之一。在积极学习和译介马克思主义著作的同时,郭沫若敏锐地意识到学习马克思主义需要与中国的革命实际、中国的社会现实联系起来;作为一名思想文化领域的知名学者,郭沫若强调:“我主要是想运用辩证唯物论来研究中国思想的发展,中国社会的发展,自然也就是中国历史的发展。反过来说,我也正是想就中国的思想,中国的社会,中国的历史,来考验辩证唯物论的适应度。”(郭沫若《跨着东海》)这里面含有明显的马克思主义中国化意识,也是郭沫若在中国马克思主义学术文化研究中作出重要贡献的主要原因之一。

以笔为剑的革命斗士

1925年至1926年初,郭沫若在分析中国问题的时候,与河上肇及其中国学生因观点不同发生论战,中国共产党领导人瞿秋白等人注意到了郭沫若的文章,瞿秋白特意登门拜访郭沫若,并推荐他去广东大学任教。1926年3月,郭沫若离开上海到广州,就任广东大学文科学长,同时也开始了他的革命者生涯。7月,郭沫若参加国民革命军北伐,赴湖南、战武昌、入江西,10月被蒋介石任命为总政治部副主任,中将军衔。这期间,他认清了蒋介石背叛革命的企图,于1927年3月发表了那篇著名的反蒋檄文《请看今日之蒋介石》,揭露了蒋介石背叛革命的真面目。“四一二”反革命政变后,大革命失败,郭沫若被国民党当局通缉。8月初,郭沫若一行历经艰险抵达南昌,与南昌起义部队会合,经周恩来、李一氓介绍,加入中国共产党。坚守自己的政治信念与信仰,认同中国共产党的革命目的与纲领,使郭沫若做出了在深得蒋介石青睐之时揭露蒋背叛革命的真相、在中国共产党处境最为艰难的时候加入中国共产党的关键抉择。

1928年2月,郭沫若流亡日本。在日本的十年,郭沫若潜心于学术研究,写出了《中国古代社会研究》这样的中国马克思主义历史学的开创之作。在甲骨学、古文字研究方面,郭沫若先后著有《甲骨文字研究》(1931)、《殷周青铜器铭文研究》(1931)、《两周金文辞大系》(1932)、《金文丛考》(1932)、《石鼓文丛考》(1933)、《古代铭刻汇考》(1934)、《殷契粹编》(1937)等。甲骨文研究方面的成就使郭沫若享誉学界,被公认为“甲骨四堂”之一,成为马克思主义学者中研究甲骨文的重要代表。此外,他还完成了一大批译作、回忆录和文学作品。他密切关注着国内的革命局势和文化动态,捐出自己译作版税给“左联”,促成“左联”东京支部恢复活动,加入国内文坛“大众文学”的讨论并促成文艺界抗日统一战线的形成,参与留日左翼人士的活动,挂念长征中的周恩来、成仿吾、李一氓等同志,担忧身在狱中的瞿秋白的安危。

抗战全面爆发后,郭沫若于1937年7月回国,出任军事委员会政治部第三厅厅长之职,在中国共产党的支持领导下,郭沫若组织第三厅举办了影响广泛的宣传抗战、慰劳、募捐等活动。1940年,文化工作委员会在重庆成立,郭沫若为主任委员,周恩来是指导委员,“文工会”举办各种由郭沫若主持的文化活动,宣传抗日,争取群众,推进抗日民主运动。在郭沫若50岁寿辰之际,中共中央发动党内及各民主党派、人民团体、文化界知名人士举办为郭沫若祝寿暨创作生活25周年活动,以树立继鲁迅后的文化界旗帜,团结民主进步人士。周恩来对郭沫若说:“为你做寿是一场意义重大的政治斗争,为你举行创作二十五周年纪念,又是一场重大的文化斗争。通过这次斗争,我们可以发动一切民主进步力量来冲破敌人的政治上和文化上的法西斯统治。”(阳翰笙《回忆郭老创作二十五周年纪念和五十寿辰的庆祝活动》)

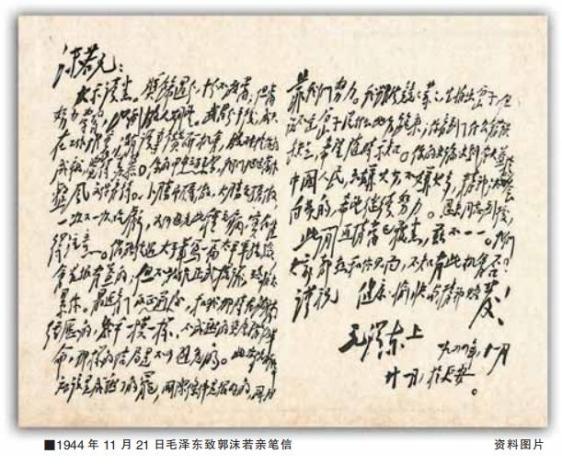

1944年是农历甲申年,郭沫若撰写了《甲申三百年祭》,借明末李自成起义军的败亡,讽刺国民党的不抵抗政策,提醒共产党在胜利过后不要骄傲自满,同时对时代剧变之际知识分子的命运表达了某种程度上的担忧。文章先后在重庆《新华日报》和延安《解放日报》上连载发表,引来国民党方面的激烈批评,而中共中央则要求将《甲申三百年祭》作为全党整风文件,警示全党“必须永远保持清醒与学习态度,万万不可冲昏头脑,忘其所以”。(《关于学习〈甲申三百年祭〉的通知》)毛泽东致信郭沫若说:“你的《甲申三百年祭》,我们把它当作整风文件看待。小胜即骄傲,大胜更骄傲,一次又一次吃亏,如何避免此种毛病,实在值得注意。”(毛泽东《致郭沫若(1944年11月21日)》)《甲申三百年祭》成为中共党史上的经典著作之一,郭沫若的如椽巨笔在中国革命史上所起的作用可见一斑。

新中国成立后,郭沫若出任政务院副总理兼文化教育委员会主任、中国科学院院长、全国人民代表大会副委员长、全国政协副主席、中国科学技术大学校长、中国文联主席等职,为新中国的文化、教育、科学、学术等领域的发展作出了突出贡献。

中国马克思主义史学的一代宗师

20世纪的中国社会不断发生巨大变革,思想文化领域中的新文化与旧文化、外来文化与本土文化形成了一次次的剧烈碰撞,郭沫若几乎都处于文化大潮的潮头,他坚持以唯物史观为指导,引领并推动着近现代中国学术文化的发展。无论是以《女神》等文学作品为代表开创新文学的发展路径,还是跳出“整理国故”的范围以“人民本位”为标准批判继承传统文化,无论是以历史剧创作配合时代主题宣传进步思想,还是通过古文字考证延伸至唯物史观史学研究,郭沫若的治学特点充满了强烈的时代感和历史感,成为“带着大家一道前进的向导”。(周恩来《我要说的话》)仅就历史学而言,郭沫若是中国马克思主义史学的开创者。

1928年至1930年间,郭沫若以摩尔根《古代社会》、恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》为“向导”,从考释甲骨文、金文等新旧史料入手,完成出版了《中国古代社会研究》。全书导论“中国社会之历史的发展阶段”,明确表明作者基于唯物史观“人类社会的发展是以经济基础的发展为前提”的理论,将中国历史划分为原始公社制、奴隶制、封建制、资本制诸阶段,以后各篇分别以《周易》《诗经》《尚书》、卜辞、金文以及考古材料论证中国古代历史各阶段的社会性质,在研究中实现了将马克思主义社会经济形态理论与中国古代社会历史发展进程相结合的首次尝试,成为中国马克思主义史学的开创之作。书中的论证、分析虽不免有公式化的倾向及史料史实方面的错误,但是都不能掩盖该书为中国史学开创新路径、例示新范式、贡献新见解、提出新方法的学术贡献,被时人誉为“例示研究古史的一条大道”。(张荫麟《评郭沫若〈中国古代社会研究〉》)

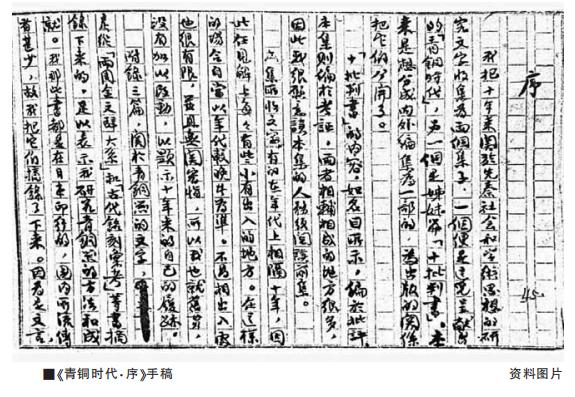

从1942年到1945年,他接连推出了5部历史剧——《屈原》《虎符》《高渐离》《孔雀胆》《南冠草》,复排并上演了历史剧《棠棣之花》,这些历史剧的题材背景主要是在先秦时期,与他正在进行的先秦社会历史与先秦诸子研究有着密切的联系。郭沫若加强了对先秦社会和学术思想史的研究,出版了《十批判书》《青铜时代》《历史人物》等论著。从《中国古代社会研究》对于古代社会历史的研究,到《十批判书》等论著对于古代社会史和思想学说史的研究,既反映了郭沫若史学研究不断深入的自觉意识,也说明中国马克思主义史学研究的深入发展。郭沫若在这个时期的研究特点是:在材料上全面爬梳与悉心整理,在基本观点上坚持“以人民为本位”,在研究方法上坚持“向社会还原”与“判定价值”,这些特点使他成为中国马克思主义史学阵营中的核心人物之一。

新中国成立后,郭沫若任中国史学会主席、中国科学院历史研究所所长等历史学领域的领导职务,筹办《历史研究》杂志,出版《奴隶制时代》《管子集校》等专著,主持《中国史稿》《甲骨文合集》的编纂,推动古史分期问题讨论、组织古籍整理工作,在繁忙的政务之余,为中国马克思主义史学确立其主导地位、推进中国马克思主义史学的继续发展做了大量实际工作。郭沫若是当之无愧的中国马克思主义史学的一代宗师。

(作者系北京师范大学历史学院教授、中国郭沫若研究会副会长)

原标题:《[建党百年 学术百家] 郭沫若:卓立于时代潮头的文化巨人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司