- +1

王宏超读《遇见天堂鸟》︱羽毛窃贼:美丽与欲望的纠缠

《遇见天堂鸟:一段避不开的人类欲望史》,[美]柯克·华莱士·约翰逊(Kirk Wallace Johnson)著,韩雪译,湖南文艺出版社2019年8月版,272页,45.00元

大英自然博物馆的失窃案

2009年7月28日早晨,英国特林自然历史博物馆(The Natural History Museum at Tring)负责鸟类藏品的高级研究员马克·亚当斯(Mark Adams)像往常一样到博物馆上班。上班后他接待了来访的学者去参观鸟类标本。特林博物馆是英国自然历史博物馆的一部分,是世界上规模最大的鸟类标本收藏馆,其中有七十五万张鸟皮标本、一万五千具鸟类骨架、一万七千万只浸制标本、四千个鸟窝和四十万组鸟蛋。

当马克·亚当斯拉出一个装着红领果伞鸟标本的抽屉时,发现里面竟然空空如也。他紧张地又拉开了另一个抽屉,仍是空的。他赶紧拉开另外的几个抽屉,眼前的情景令他胆战心惊——几十只天堂鸟的标本也无影无踪了。

博物馆赶紧向所在地赫特福德郡警方报案。经过清点,发现共丢失了十六个不同物种的两百九十九张鸟皮标本。这个失窃案让警方联系起了三十四天前特林博物馆的报案。6月24日晚,博物馆保安在看完球赛之后的巡逻中,发现有扇窗子被打碎了。博物馆的工作人员最担心的是他们的镇馆之宝:达尔文在随“贝格尔号”航行考察期间收集的鸟类标本,和约翰·詹姆斯·奥杜邦所收集的鸟类标本及其著作《美洲鸟类》,“这是世界上最昂贵的一本书”(84页)。镇馆之宝还在,警方的勘察也未发现可疑之处,他们共同认为,或许是路边的球迷最后砸坏了窗户。此事也就不了了之。

七十五万张鸟类标本存放在一千五百多个柜子中,工作人员很难全面进行清点。7月28日的失窃案,会不会就是在6月24日发生的?已经过了三十四天,监控没有留存这么久的资料,无法证实。负责此案的阿黛尔·霍普金(Adele Hopkin)警长亲自进行现场勘察,发现了在残存的碎玻璃中,有一小块橡胶手套和一小把玻璃刀。她判定案件就发生在6月24日。经过与博物馆人员的核实,她得出一个令人颇为疑惑的结论:偷窃者的目的并非为了科学研究,或许仅仅是为了得到那些色彩斑斓的奇异鸟类的羽毛。

华莱士的探险之旅

特林博物馆诸多藏品中,有一批特殊的鸟类标本,来自博物学家阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士(Alfred Russel Wallace)。一位和达尔文齐名的博物学家,也是一位被遗忘的科学史和思想史的巨人。(关于华莱士的生平,可见[英]彼得·雷比著,赖路明译:《大自然的收集者:华莱士的发现之旅》,商务印书馆,2021年。)

[英]彼得·雷比著,赖路明译:《大自然的收集者:华莱士的发现之旅》,商务印书馆,2021年。

华莱士在二十多岁时,看到了同乡达尔文的《贝格尔号航行日记》

(Voyage of the Beagle)

,从此激发起了探险收集物种的热情。他选择了最有挑战性的地方,亚马逊河流域。华莱士在那里收获很多,四年后当他因患上黄热病不得不提前回国时,手里已经有一万多张鸟皮,许多鸟蛋、植物、鱼类和甲虫等标本,以及一批考察笔记。“这些标本足以让他成为一名顶尖的博物学家,为他一生的研究工作增光添彩。”(第7页)但途中船遇大火,华莱士眼睁睁看着冒着生命危险收集的标本葬身火海。他损失了一切。但华莱士并未在困境中消沉,身体康复后就重装上路。在许多博物学者四处出击寻找新物种的背景下,再回亚马逊就显得毫无意义,他需要找到新的空白点来重新确立自己的地位。有了研究的基础,再加上天赋的洞见,他真的找到了那个空白点——马来群岛。这次他改变了以前的做法,不再把所有的标本放在一起最后带回,而是及时分批寄回欧洲。这些标本大多被大英自然历史博物馆购得收藏。二战时期,博物馆为了躲避德国的轰炸,把华莱士及达尔文收集的标本转运到特林博物馆,这些资料成了最重要的馆藏。

[英]阿尔弗雷德·R.华莱士著,金恒镳、王益真译:《马来群岛自然考察记》,人民文学出版社,2018年。

在考察和研究中,华莱士一直在思考到底是什么造成了物种的差异和变化。

我突然想到一个问题,为什么有些物种死掉了,而有些活了下来?答案很明显——总体而言最适合的生存了下来。最健康的逃过了疾病,最强壮、最敏捷、最狡猾的躲过了敌人,最善于捕食的挨过了饥荒。(19页)

没错,他提出的正是“适者生存”。华莱士抑制不住内心的喜悦,将这一想法写信告诉了自己的偶像达尔文。华莱士的这封信却让达尔文深感忧虑和无措,因为华莱士的想法正是他思考了多年,而尚未发表的观点。而且,惊人的巧合是,他们用的术语都是一样的。达尔文满心忧虑地写信给朋友:

我原本并没有打算发表任何理论概要,我能(仅仅)因为华莱士给我寄来了一份他的学说大纲,就赶紧堂而皇之地去发表吗?我宁愿将我的整本书烧掉,也不愿他或任何人把我这么做看成戚戚小人之所为。([丹]汉娜·斯特拉格(Hanne Strager)著,岱冈译:《达尔文传》,中信出版社,2020年,166页)

但在随后的林奈学会上,两个人的观点还是被如实地公布了出来。理论的重要性让所有人放下了发明权之争的顾虑,也让达尔文和华莱士都赢得了历史的荣光。

八年后,华莱士从马来群岛考察归来时,已经誉满天下。

天堂鸟:美丽与欲望的对象

华莱士出发去马来群岛考察之初,怀着一个特别的梦想,那就是找到天堂鸟。

在十九世纪之前,天堂鸟对普通欧洲人来说,还是存在于神话中的神秘存在。1522年,西班牙航海家胡安·塞巴斯蒂安·埃尔卡诺在东南亚摩鹿加土著人那里买到了五张鸟皮,回国后献给了西班牙国王。这是欧洲人第一次见到天堂鸟。因为土著人特殊的制作鸟皮标本的方式,这几只鸟皮没有脚,所以分类学之父卡罗勒斯·林奈(Carolus Linnaeus)将其命名为“无足的天堂之鸟”(Paradisaea apoda)。“许多欧洲人也因此认为这种鸟居住在天国,向阳而生,以玉液琼浆为食,直至死亡的那一刻才会落入尘世。他们认为雌鸟将蛋产在配偶的背上,将它们孵化。”(11-12页)

约翰·古尔德(John Gould)绘制的红羽极乐鸟(天堂鸟),原图出自古尔德所著《新几内亚和临近巴布亚群岛的鸟类》(The Birds of New Guinea and Adjacent Papuan Islands),转自[英]马克·凯茨比、约翰·古尔德等著,童孝华等译:《发现最美的鸟》,商务印书馆,2016年。

约翰·古尔德(John Gould)绘制的金翅天堂鸟,出处同上。

地球上的天堂鸟多在新几内亚岛屿,因为大陆板块的漂移,这里形成了独特的自然环境和物种群。尽管华莱士考察前对于天堂鸟已有了解和研究,但看到真实的天堂鸟,还是十分震撼:

单单就这只小鸟身上羽毛的配置与质地来说,它已经媲美珠宝的极品,但它的奇妙美丽却远不止于此……胸羽之扇与螺旋端部的尾羽丝——都是独一无二的产物,在全球八千种鸟类中更是举世无双,再配上最雅致的羽色,使得这种鸟成为自然界许多可爱物种中最完美者之一。([英]阿尔弗雷德·R.华莱士著,金恒镳、王益真译:《马来群岛自然考察记》,人民文学出版社,2018年,198页。)

勒瓦扬绘制的翠绿小天堂鸟。勒瓦扬曾著《天堂鸟自然史》(1806年),是当时关于天堂鸟资料最为丰富的著作。图片转自[法]弗朗索瓦·勒瓦扬、[英]约翰·古尔德、[英]阿尔弗雷德·华莱士著,童孝华、连贯怡译:《寻芳天堂鸟》,北京大学出版社,2017年。

天堂鸟因其绝美和稀有,自然成了人类欲望觊觎的对象。在十九世纪后期,欧洲流行羽毛热,女性以鸟羽作为时尚装饰,以此来彰显身份与地位。天堂鸟自然是富贵女性追求的焦点:

由于时尚法则不断变化,每种场合都需要戴特定的帽子,每种帽子又都需要不同种类的鸟来做装饰。美国和欧洲的女性争先恐后地购买最新款的羽毛,她们将整张鸟皮都安在帽子上,极尽浮华,大得惊人,以至于她们乘坐马车时,不得不跪着或将头伸出窗外。(31页)

一位用整张天堂鸟皮装饰帽子的女士,1900年前后。图片转自《遇见天堂鸟:一段避不开的人类欲望史》。

中国其实也早有羽毛装饰的传统,后来也流行自域外购买羽毛。有学者推测,天堂鸟也早已进入中国,清代官员的花翎中,可能就有天堂鸟的羽毛。(胡文辉:《“翡翠”及“翠羽”、“翠毛”问题:天堂鸟输入中国臆考》,《中国文化》,第四十一期,2015年)

欧洲的羽毛热在十九世纪最后几十年愈演愈烈,法国进口了近一亿磅的羽毛,伦敦的拍卖行四年就拍出了十五万五千只天堂鸟,这还只是公开的拍卖数字,或许只是真实情况的冰山一角。在不使用羽毛装饰帽子之后,羽毛被用作飞蝇绑制,这也是一个巨大的市场,不乏因此成为大富豪的人,比如保罗·施默克勒(Paul Schmookler)。当时《体育画报》(Sports Illustrated)曾这样说:

如果唐纳德·特朗普(Donald Trump)支付不起泰姬陵赌场的利息,他或许可以给纽约军校的昔日同窗保罗·施默克勒打一通电话,咨询一下赚钱的窍门。(48页)

唐纳德·特朗普确实找到了赚钱的窍门,但不是因为飞蝇绑制。

对羽毛的贪欲带来的是一些鸟类物种的灭绝,天堂鸟也面临着如此的命运。华莱士在马来群岛时就预见了这样的结果:

万一文明人抵达这些偏远的岛屿,而将道德、学术和物理知识带进这片幽深的处女森林中时,我们几乎可以确定,文明人将破坏自然界与无机间原本良好的平衡关系,即使只有他能欣赏这种生物的完美结构和绝伦之美,却将会导致它消灭和灭绝。([英]阿尔弗雷德·R.华莱士著,金恒镳、王益真译:《马来群岛自然考察记》,人民文学出版社,2018年,199页。)

后来,随后西方兴起的反对羽毛交易运动,在某种程度上遏制了天堂鸟灭绝的趋势。并不是人类的欲望得到了满足或良心发现,而是随着时尚的转移,人类的欲望被其他物品暂时填充上了。

窃贼埃德温:天才与病态的趣味

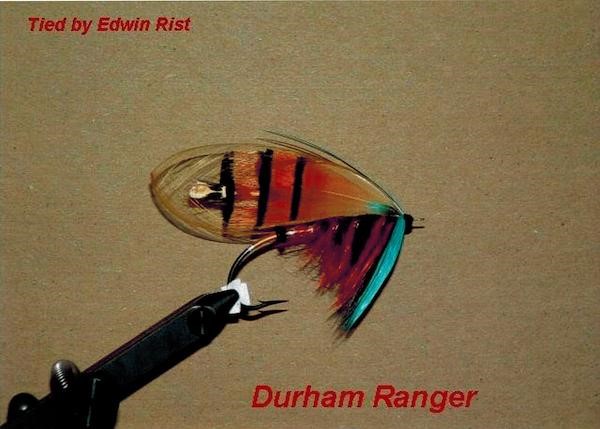

特林博物馆失窃案,经过一年多的调查,还是毫无进展。2010年5月末,一位参加过荷兰飞蝇展的人艾里什(Irish)给赫特福德郡警局打电话,说e-Bay上有一个用户名为“长笛演奏者1988”的人很可疑,他有多张珍奇鸟皮出售。警长阿黛尔赶紧顺藤摸瓜去调查,得知此人真实姓名叫埃德温·里斯特。他确实出售过鸟皮,而且还出现在特林博物馆2008年11月5日的访客名单中。

埃德温是伦敦皇家音乐学院的学生,来自美国。此时他还在美国度假未归,警方只好等待他秋季返学。这段时间警方还调查了埃德温的网络购物记录,其中就包括一把玻璃刀。

2010年11月12日一早,阿黛尔警长就和同事来到埃德温的住所,这时他还正在睡觉。埃德温见到搜查令就立马认罪了,盘问的过程相当顺利,他也交出了尚未售出的鸟皮。此日距盗窃案的发生,已过去了五百七十天。

埃德温偷盗博物馆的鸟皮标本,确实只是为了得到那些漂亮的羽毛。

埃德温自小练习长笛,但有一次在看到一个鳟鱼飞蝇录像的片段后,顿时就着迷了。飞蝇,简单说来,就是用羽毛装饰过的鱼钩。不同的鱼类、不同的环境、不同的时间,使用的飞蝇也会有微妙的区别,这种精致化的追求让飞蝇绑制成为了一种独特的技艺。钓鲑鱼时尤其要用到飞蝇。鲑鱼的生活习性很特别,在产卵之后,便不再进食,守护在产卵区,如果遭受攻击,它们便会奋不顾身咬上去。所以鲑鱼飞蝇并不是为了隐藏鱼钩,“而是为了激怒挑衅”(42页)。一枚点缀着各种羽毛的美丽飞蝇,才能真正激怒这些“鱼类之王”。钓客们把飞蝇的技术提升到炉火纯青的境界,进而变成了一门艺术。

斯潘塞·塞姆绑制的飞蝇。图片出自《遇见天堂鸟:一段避不开的人类欲望史》。

埃德温自从迷上飞蝇绑制,就开始独自尝试,直到他遇到了一位进化生物学家兼飞蝇绑制爱好者乔治·胡珀(George Hooper)才算真正入门。在胡珀的指导下,埃德温技艺大进,胡珀鼓励他参加飞蝇绑制比赛。在比赛中埃德温脱颖而出,获得了第一名。

正当埃德温洋溢在胜利的喜悦中时,他在眼花缭乱的诸多展品中,突然“看见一个微光闪烁的东西,这使他的爱好发生扭曲,变成一种痴迷”(54页)。他看到的是一些维多利亚式的飞蝇。维多利亚式的飞蝇奢华极致,是后来所有爱好者心目中追慕的对象。

埃德温绑制的飞蝇。图片出自《遇见天堂鸟:一段避不开的人类欲望史》。

埃德温经过多位名师指导,在圈内名气越来越大,他被看作是飞蝇绑制界的未来。在埃德温掌握了所有的技艺之后,他意识到,真正阻碍他走向新高度的是他缺少那些真正完美的羽毛。最好的羽毛,无疑就是天堂鸟的羽毛。

2007年,埃德温被英国皇家音乐学院录取,他的梦想是成为柏林爱乐乐团首席长笛手,这是他现实中的身份。飞蝇绑制则如同他另一个自我的梦想,是他建构的乌托邦。他业余时间几乎都用来绑制飞蝇,他利用所有的机会和资源来获得羽毛。但这些远远不能成就他最完美的理想。对于一个穷学生来说,那些羽毛太昂贵了。

直到有一天,埃德温收到了吕克·库蒂里耶的邮件,告诉他可以去特林博物馆看看。这一看,就让埃德温走上了一条失控的道路。

盗窃案主角埃德温·里斯特

埃德温被捕后,警方调查的事实清楚,证据确凿,他只能等着审判。这时唯一能做的,就是尽量请一位好律师。彼得·达尔森(Peter Dahlsen)果然是个好律师,他建议对埃德温进行心理测评,并联系到了剑桥大学教授西蒙·巴伦-科恩(Simon Baron-Cohen)。巴伦-科恩是剑桥自闭症研究中心主任,国际自闭症研究方面的权威学者。他曾为一位入侵五角大楼的黑客加里·麦金农(Gary Mckinnon)提供了心理诊断,从而使英国拒绝了美国的引渡要求,诊断的依据是阿斯伯格综合征。

在交谈中,埃德温向巴伦-科恩“解释每根羽毛的独特之处”,埃德温的沉浸、专注、追求完美等特点,给了巴伦-科恩极为深刻的印象,他认为埃德温并非因为贪婪而去偷窃,而是对飞蝇绑制产生了难以抑制的强迫症式的兴趣。他将飞蝇绑制带到了新的艺术高度,由于“过度关注这种艺术形式(及其所有复杂的细节),以至于形成了一种典型的‘管状视野’,他只能想到材料和渴望绑制的作品,而考虑不到自己或他人所需承担的社会后果”。(121页)这位精神病理学家认为,埃德温的行为完全符合阿斯伯格综合征的症状。

为艺术而犯罪,多么高雅的说法。为罪犯的辩护总会招致大众的愤怒和反感,但是对天才的辩护则会博得同情和宽容。如果不是天才,就把他塑造成天才。何况埃德温真的有天才的影子。

2011年4月8日,案件在刑事法庭审理。经过法庭辩论,法官最终判决:监禁十二个月,缓期执行。埃德温不需要在监狱中度过一晚。这估计是一个让埃德温自己也感到吃惊的结果,他本来可能要入狱三十年。6月30日,埃德温还顺利在皇家音乐学院毕业,拿到了毕业证书。

约翰逊:故事的闯入者

除了埃德温及其家人,可能没有人会对这个判决结果感到满意。这些凝结了许多博物学家毕生努力的标本,对于研究物种和自然生态,有着不可取代的意义,被破坏的羽毛所带来的损失是巨大且难以挽回的。判决已经生效,除了博物馆的工作人员还要花费很多时间去修理监控设备和整理被追回的标本外,其他人可能很快就会忘掉这起案件。这样的案件不涉及某一个个体的利益,谁会在乎呢?

这时,出现了一位与此事毫无关系的闯入者,柯克·华莱士·约翰逊(Kirk Wallace Johnson),也就是后来《遇见天堂鸟》一书的作者。约翰逊曾在美国国际开发署工作,负责协调伊拉克费卢杰市的重建工作。在烦乱和痛苦的工作中,他接近了抑郁的边缘。有段时间他就通过钓鱼来挽救自己的生活状态。在一次钓鱼时,他的飞钓指导斯潘塞·塞姆(Spencer Seim)在闲谈中提到了埃德温盗窃案。光是听到一位音乐演奏家进入大英自然博物馆偷羽毛的情节,就会让所有人感兴趣。

柯克·华莱士·约翰逊

处于工作失意状态中的约翰逊对这一古怪离奇的事件产生了极大兴趣。他首先算了一道简单的数学题:博物馆失窃了两百九十九张鸟皮,从埃德温的宿舍追回了带有标签的一百零二张,还有没有标签的七十二张。在警方立案后,那些买家陆续寄回了十九张。但还有一百零六张鸟皮下落不明。那些鸟皮在哪里?

“这桩罪案如此离奇,一直让我分心。”(137页)遏制不住的好奇心促使约翰逊开始查阅与此案件相关的资料。他没有什么目的,只是好奇心使然,也或是纯粹为了转移工作带来的压力。

约翰逊接近了飞蝇绑制群体,他找到的第一个解释是,特林博物馆可能压根就没有丢失两百九十九张那么多。博物馆的藏品太多了,而且至少有十年以上的时间没有清点数目。或许统计出丢失的两百九十九张,是在十年间陆续被偷走的:

是我想象了一个本不存在的谜团吗?是有其他人在埃德温之前就拿走了鸟皮吗?会不会只是博物馆弄错了数目——他们收藏了数十万枚标本,可能不知道精确的数目?会不会是埃德温被捕那天,所有的鸟皮就已经在他的公寓里都被找回了呢?会不会已经没有失踪的鸟了呢?(142页)

这些说法似乎都很合理,但似乎也都疑点重重。关键是证据。

约翰逊首先去了特林博物馆,经过与研究人员的交流核实,他基本相信了数据的真实性。而且,博物馆做得更为仔细。他们对追回的羽毛进行了还原,计算出了“羽毛和鸟类碎片所代表的标本的大致数量”,最后得出了更为精确的结论:下落不明的鸟皮为六十四张。

约翰逊萌生出的新的问题是,埃德温是一个人作案吗?据埃德温说,他是拿着一个旅行箱来偷窃的,敲碎了玻璃,进入了博物馆,把鸟皮放在旅行箱中,乘坐火车离开的。但是,两百九十九张鸟皮能装进一个箱子吗?在埃德温认罪结案后,警方就自然停止了调查。但会不会是埃德温用认罪保护了同伙,而那六十四张鸟皮还在其同伙手中?也或许,这些鸟还在埃德温手中,他藏了起来,等到风头过去,他再拿出来。那可是一大笔钱。

但随着调查的深入,难度也越来越大。在埃德温被捕后,他出卖鸟皮的“经典飞蝇绑制”网站(ClassicFlyTying.com)删除了与此相关的所有内容。这样的案件会触犯这个群体的利益和生态,毕竟买卖鸟皮标本,经常就是游走于合法和违法的边界线上。正当约翰逊一筹莫展的时候,他发现了一种“时光倒流机器”软件,通过网络蜘蛛抓取的网页快照来留存网络痕迹。约翰逊一下子拥有了埃德温交易的全部信息。

约翰逊在仔细浏览埃德温交易资料时,终于有了一个惊人的发现。埃德温的许多交易,都是通过另一个用户来发布的:悟空(Goku)。此人好像埃德温网络交易的代理人。但麻烦的是,自从埃德温事发后,这个用户就再也没在网络上出现过。后来约翰逊从同样关切此事进展的耶鲁大学教授理查德·O.普鲁姆(Richard O. Prum)提供的资料中,逐渐弄清了“悟空”的名字叫阮隆(Long Nguyen)。他会是幕后主使吗?

网络上有人在议论:“他的伙伴还逍遥法外”,针对的就是阮隆。埃德温随后发布声明,说阮隆尽管曾帮助过他,但阮隆与盗窃案无关,是他一人所为。为了进一步确证,约翰逊尝试直接联系与埃德温会面,希望从他那里获得一些信息。约翰逊也清楚,这是徒劳的,一个经过法庭审判的人,怎么可能会提供出不利于自己的新证据?而且,这场会面也充满了危险,就像好莱坞电影中常有的镜头,被调查者在走投无路时,会给盯住自己不放的人一点颜色看看。约翰逊当然也清楚这一点,他在约见埃德温之前,专门聘请了一位大块头保镖躲在门外,如果有动静,保镖会随时撞门而入。

不出意料,约翰逊在与埃德温的交谈中,没有获得新的信息,但是约翰逊意识到,埃德温并不符合阿斯伯格综合征。有此病症的人,会有社交障碍,而埃德温是一个聪明、敏感又警觉的谈话者。

约翰逊还想见见阮隆。阮隆也是飞蝇绑制的天才,他是越南裔的挪威人,因为共同的爱好而结识了埃德温。埃德温在阮隆眼中是大师级的人物,认识之后他们很快就成了好朋友。阮隆开始帮助埃德温在网上售卖鸟皮和羽毛。约翰逊意识到,阮隆是一位单纯的崇拜者,埃德温利用了这种崇拜感。所有的交易都是埃德温在主导,阮隆并不知道那些剩余的鸟皮在哪里。但最后充满愧疚的阮隆也承认了,埃德温曾寄给他二十张左右的鸟皮和八百根印度乌鸦羽毛。

约翰逊没有停止调查的脚步,他又把目标锁定在一个叫吕克·库蒂里耶的人身上。此人曾是埃德温在绑制方面的导师,被称为“飞蝇绑制界的米开朗基罗”,埃德温就是从他那里第一次听说特林博物馆的。在网络上可以找到与库蒂里耶相关的鸟皮交易记录,大概有二十多张。但在埃德温出事之后,库蒂里耶就如人间蒸发了一般。

正当约翰逊一步步接近库蒂里耶时,他看到了库蒂里耶的讣告。

无法医治的怀旧病

尽管下落不明的鸟皮数量已经减少到二十张,但接下来约翰逊就找不到任何线索可以追查了。他穷尽了所有细节,接近了真相,但真相却无法真正还原。

这时,约翰逊意识到,他面对的不是埃德温一个人,而是整个飞蝇绑制者群体:

那里有狂热的飞蝇绑制者、羽毛贩子、瘾君子、猛兽猎人、前侦探和见不得光的牙医。那里充斥着谎言与威胁、谣言与真假参半的消息、真相与挫折,我开始从中渐渐领悟人与自然之间的邪恶关系,以及人类不惜一切代价,想要占有自然之美的无尽欲望。(10页)

维多利亚时代的奢华,将羽毛装饰和飞蝇绑制都推向了极致,新一代的绑制者以此为完美典范,不但追求形式,还追求材质。天堂鸟还是没有逃脱厄运。如果这是一种怀旧的情怀,那也是一种无法医治的怀旧病,正如斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)在《怀旧的未来》中所说的:“在十七世纪,怀旧被认为是一种可以医治的疾病,类似普通的感冒……在二十一世纪,本来该须臾过去的失调却变成了不可治愈的现代顽疾。”([美]斯维特兰娜·博伊姆著,杨德友译:《怀旧的未来》,南京:译林出版社,2010年,第2页)如果说文学和艺术上的怀旧有着美学上的价值,这种具有破坏性的怀旧,则只是一种低劣和盲目的模仿罢了。

不能说埃德温就是彻头彻尾的窃贼和骗子,但他为了欲望偷窃美丽,毕竟还是犯罪。埃德温对于飞蝇绑制技术的追求完全像是在创造一件艺术品,飞蝇绑制在这些高级发烧友那里,早已脱离了实用功能,成为一种纯粹艺术化的形式。但埃德温他们又不能算作是艺术家,不是因为他们的技艺,而是因为他们看待羽毛的态度。就像康德所说:“我们必须对事物的实存没有丝毫倾向性,而是在这方面完全抱无所谓的态度,以便在鉴赏的事情中担任评判员。”审美才是纯粹的。埃德温眼中只有欲望。

人类对于物的欲望永远存在,只是有时这种欲望披上了审美的外衣。“将美的事物紧闭起来,以便一个人独自享用”([法]让·鲍德里亚著,林志明译:《物体系》(修订译本),上海人民出版社,2018年,108页),这种情形经常出现在人与物品的关系中。被紧闭的美丽,就成了欲望的奴隶,不再是美的对象。天堂鸟的故事,也能让人类反思人与生物、与自然、与所有的物品,以及与人类自身欲望的关系。

天堂鸟的故事还远没有结束……

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司