- +1

王家新:《苇岸日记》是苇岸一生留给我们的一份精神遗产

原创 纯粹Pura 纯粹Pura

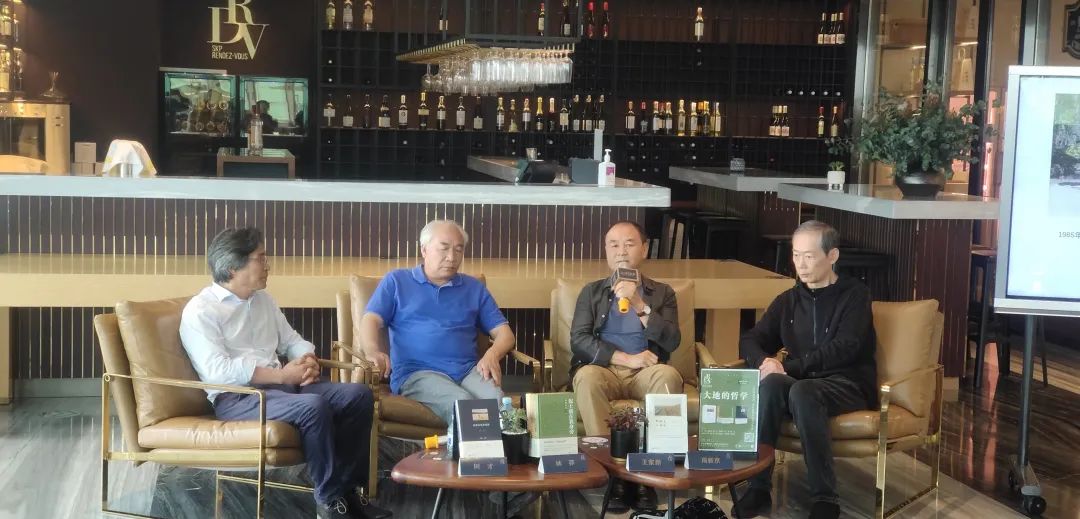

5月19日,在广西师大出版社·纯粹举行的“大地的哲学:纪念苇岸逝世22周年暨苇岸日记分享会”上,著名翻译家、诗人树才第一个早早来到纪念现场。为了参加苇岸的纪念活动,他提前一天临时中断手上的行程专门从三亚赶回北京,主持这场活动。之后著名诗人林莽,著名诗人、翻译家、评论家王家新等苇岸生前友人及其爱好者陆续赶到。著名散文家彭程因堵车怕不能准时赶到现场,专门打电话告知具体行程方位。苇岸同班同学周新京,好友孙小宁、宋逖专程赶来。苇岸妹妹马建秀带家人和亲友来到现场。或许受苇岸精神感召,活动现场一片宁静,人们在轻声打着招呼,安静交流……下午3:15,活动在树才的主持下进行,林莽、王家新、周新京、彭程、孙小宁、宋逖相继发言,或回忆,或陈述,或形而上,或日常性,或大地哲学,或精神伦理……最后,苇岸妹妹马建秀代表家人表示,通过22年来这个世界对苇岸一次次简朴而隆重的纪念,让大家真切感到“苇岸一直和我们在一起”——不知不觉中,苇岸的内在精神渐渐呈现出来,强大而温厚的精神气场感染着每一个在场者。

随着2019年《未曾消失的苇岸——纪念》及2020年年底《泥土就在我身旁:苇岸日记》、《大地上的事情》(增订版)在广西师大出版社出版,读者得以全面、充分地从苇岸著作及纪念文集中一窥苇岸的精神世界和其崇尚的大地哲学和精神伦理。苇岸被誉为“中国的梭罗”,被称为“大地之子”。在大地伦理、自然写作和生命哲学上,苇岸是一位卓异的思想者和实践者。他不仅是一位自然的书写者,更是一位严格的律己主义者和精神圣徒。

更为难得的,是他坚持记录日记14年,认真写下他所看到的“大地上的事情”,为自然界中循环生长的万物——哪怕一棵小草的诞生而欢呼,为一群平凡的麻雀叫好,为古老的廿四节气留下印记,甚至为窗前的黄蜂写下墓志铭,为这个世界留下珍贵的思想记忆、生命祝福和大地咏唱。

5月19日下午这场纪念活动,作为广西师大出版社·纯粹读书会(第138期)在北京SKP Rendezvous书店举行,大家从四面八方起来,不能赶到现场的朋友和读者,或发短信,或线上观看,共同以自己的方式纪念苇岸——这位“20世纪最后的圣徒”。

嘉宾左起依次为:树才、林莽、王家新、周新京

著名诗人、翻译家树才作为本次活动的嘉宾主持,在活动开始回忆起2019年纪念苇岸文集《未曾消失的苇岸——纪念》一书的出版。他表示,文集突出的主题是“未曾消失”,而苇岸也的确未曾消失,对他来讲,每次喝龙井茶的时候都会因忆起苇岸曾送他龙井茶的情景,而想起与苇岸的诸多往事。苇岸逝世22年,他的价值却随着时间的推移愈加凸显,这对于一位作家来说是很特别的现象。

著名诗人林莽也认为,苇岸在老朋友们的心中并没有消失,读到一些文章、看到一些书的时候经常会想起他。在翻阅整整90万字的《泥土就在我身旁:苇岸日记》时,林莽深刻地体会到了苇岸对爱伦堡《人·岁月·生活:爱丁堡回忆录》特别认真地阅读。但有所不同的是,爱伦堡记录的是对同时代人的回忆,而苇岸则记录了自己心灵的哲思、文学的探讨、艺术的感受、生活的体验、读书的体会等诸多方面。苇岸是一位现实记录者,他笔下的文字更浓缩、更紧密,作为一位从村庄来到都市的“冷眼旁观者”,苇岸的文字会不断地勾起那些中国八九十年代亲历者的回忆和思索。

人,岁月,生活

作者: [苏联] 爱伦堡

出版社: 人民文学出版社

译者: 冯南江/秦顺新/王金陵

出版时间: 2016-10

苇岸之所以成为苇岸,林莽认为和他的阅读有分不开的关系。通过阅读《苇岸日记》,林莽发现苇岸在里面提到了很多当时在阅读的书籍,在那个年代作家如何与世界接轨,从《苇岸日记》中也有着深刻体现。树才对此表示认同,苇岸除了在写,就是在读。阅读本身像一束光,让他明白自己想写什么。

著名诗人、翻译家、评论家王家新表示,《苇岸日记》是苇岸一生留给我们的一份精神遗产,这套书的出版不能从商业角度来衡量,重要的是它所带来的现实意义。每个人都曾经写过日记,但是像苇岸这样十四年如一日坚持写日记,很少有人可以做到,这几乎是一个圣徒做的事情。通过《苇岸日记》,我们也能深刻地感受到苇岸精神、内心的丰富,他对我们每个人都会产生一种激励和启示,这就是苇岸日记的意义。

著名作家林贤治曾写道:“苇岸的存在是大地上的事情。”王家新结合这句话谈到了一些自己对苇岸的回忆和印象。首先,苇岸是一位质朴的人,言行一致,正是这种杰出的品质塑造了苇岸的精神人格,这样的作家可谓少之又少。他的文字恰到好处,没有刻意修饰而又充满诗意。这种质朴不是风格学意义上的质朴,而是与他个人的写作伦理、精神品格无法分割的。苇岸一生吃素,后期因为身体原因需要补充营养,喝了甲鱼汤,苇岸因此十分后悔,觉得自己违背了内心的原则,这种无论从精神上还是生活上对自身的严格性和彻底性令人十分感动。梭罗、托尔斯泰、维特根斯坦,通过这些深深影响了苇岸的作家,我们也能一窥苇岸的精神追求。他追求纯粹、高尚,他不喜欢道貌岸然、故作崇高,他的文字中始终贯穿着对自己严格的要求和反思。苇岸经常自问:“是值得的吗?有价值吗?”苇岸笼罩着一道来自上苍的光芒,《苇岸日记》是他自我价值的体现,也是他生命的意义。

苇岸同班同学、作家周新京表示,自己因为文学与苇岸相识。苇岸逝世22年,他仿佛成为了一个原点,所有对他的追念都是拉得越远看得越清楚。苇岸的《二十四节气》是他很重要的写作项目,他在写作过程中看到了自然界的变化,节律的分明,甚至气温、空气清澈度的改变,那种孤独、坚韧、与自然合拍的喜悦和伽利略从比萨斜塔往下面扔铁球是一脉相承的。

周新京还提到,现在许多作家创作绘本的过程都会让自己想起苇岸。绘本需要科学考察,需要深入自然的内部与之相处。苇岸对自然界有一种神奇、美妙的敬畏,同时他还背负着解读自然的庄严的使命,近乎于苦役的使命。我们在给苇岸做定位的时候,除了大地之子苇岸、好人苇岸等之外,随着《苇岸日记》的出版,还要加上一个“科考苇岸”。

著名作家彭程表示,22年来,苇岸宽厚的长兄形象始终铭记在他内心,苇岸的文字也不知重读了多少编,每一遍都有新的收获。苇岸之所以随着时间的推移成为中国作家中非常独特的一位,彭程认为有两个方面,为人和为文。苇岸在这两方面都树立了标杆,他是人与文高度统一的作家,他的灵魂、追求和文字中流露出的是完全一致的,文字是苇岸灵魂的镜像。彭程在活动现场回忆起一些与苇岸的往事,苇岸病重时在病房中还不忘叮嘱另外一位病情比自己轻得多的晚辈病友注意保养身体,这令彭程十分感动。苇岸对一个萍水相逢的陌生人都能有这样关切的感情流露,足以折射出他灵魂的善良和圣徒般的形象。

苇岸在作品中反反复复地写到土地,是因为他发现了土地精神与人类道德的同构关系。他的《二十四节气》就是从节气的演变中发现了人一生的成长,二者之间有一种内在的逻辑。苇岸作品不多,每一篇的字数也不是很多,他的作品精粹、凝练,对文字有着高度准确、传神、生动的驾驭,没有一丝浮夸、洋洋洒洒。很多作家认为洋洋洒洒是一种才气的体现,但是内敛的才气更为可贵。彭程在最后说道:“随着苇岸作品的面世和座谈会次数的增加,苇岸的人与文会得到越来越深地挖掘,越来越深刻地阐释。小而言之,对我们每个参与者;大而言之,对中国文学的健康发展都是很有意义的事情。”

二十四节气——小满

北京晚报记者孙小宁表示,苇岸在八十年代所思考的东西,他文字和精神上的高度令自己感到很吃惊。苇岸的作品在达到一个作为人的完善,他的生命始终特别澄澈,这也是自己愈加尊敬苇岸的地方。《苇岸日记》的容量特别大,每个人在阅读《苇岸日记》的时候,感受都是不同的。孙小宁表示:“‘我应该能看到生命,每天发生变化,感到泥土就在我身旁。能够战胜死亡的事物,只有泥土’,一个生机勃勃的苇岸永远在我们身旁。”

嘉宾左起依次为:树才、彭程、孙小宁、宋逖

著名诗人宋逖表示,自己最印象深刻的一件事情是22年前苇岸追悼会的时候,一个朋友杜冰冰抓起苇岸的骨灰撒向麦地,自己深受震撼。《苇岸日记》的出版向我们展示了苇岸内在的精神世界,提及《苇岸日记》的重要含义,宋逖讲述了两点。一是《苇岸日记》是八九十年代的回忆录,它代表着八十年代中国文化、文学的启蒙,启蒙的含义是这个时代最值得回忆和把握的部分;二是苇岸教会了他观察,苇岸说过:“你要观察,不能总是抒情。”观察是文学中很重要的一点,它能引发深层次的思考,更加透彻的把握内在和当下。关于苇岸是“中国的梭罗”这一点,宋逖不完全认同,他认为苇岸外在可能类似于梭罗等自然主义作家,但是苇岸更是属于当下、属于中国的作家,他扎根在中国的泥土中,不是西方或俄罗斯的泥土。不只是泥土,苇岸也属于天空,他经常告诉我们要眺望、去看、去观察,《苇岸日记》则将对生命的观察和感知体现的淋漓尽致。

树才也表示,苇岸不仅属于天空,而且是星空。苇岸邀请曾经树才去昌平看他的望远镜,苇岸要看天狼星,那天的天狼星特别明亮,苇岸提醒树才注意天狼星是雪片形的。树才说道:“如果说苇岸去了哪颗星,我肯定相信苇岸去了天狼星。”

本次活动特邀嘉宾,苇岸的妹妹马建秀表达了对《苇岸日记》和《大地上的事情》(增订版)主编、因事未能参加纪念活动的著名散文家冯秋子的感谢。冯秋子在苇岸作品的整理、编辑上付出了巨大的心力,甚至比整理自己的作品还要费心。在编辑的过程中,手受伤了也没有休息,经常工作到深夜,为了追求文字内容的全面、准确查阅了大量资料,向朋友求助,一丝不苟、不厌其烦,终于使《苇岸日记》和《大地上的事情》(增订版)得以出版。随着苇岸作品的公开出版,喜欢苇岸的朋友们也可以对他的写作有更多的了解,虽然苇岸已经去世,但是他一直都在,从未离开,读者与苇岸的精神交流也永远不会停止。

马建秀(右一)

活动最后,嘉宾主持树才对活动进行了总结——一位作家不是平白无故成为了作家,一个人也不是生来就可以成为作家,“作家必须首先是一个优秀的人。”(林贤治语)苇岸是时代,尤其是他自己的心智塑造的结果。他洁净的精神与朴素的生活方式互为条件,建构了诗性的散文风格。中国古代诗歌中有一种看不到的能量来源——友谊,苇岸在友情中一直是无私的,他似乎想让所有的好朋友互相也成为好朋友。现在,通过苇岸为这个世纪留下珍贵而深厚的精神遗产,苇岸生前的好友们持续加深着对他的理解,读者们也在感受着苇岸纯粹、朴素的人格魅力和严苛的自律精神,这恰恰是物质主义时代所独缺的。纪念苇岸,不只具有哲学伦理价值,更具有日常意义。这个世界对他的纪念,不应只在与他有关的纪念日里,更应在日常生活和个人精神的每一个细节里。

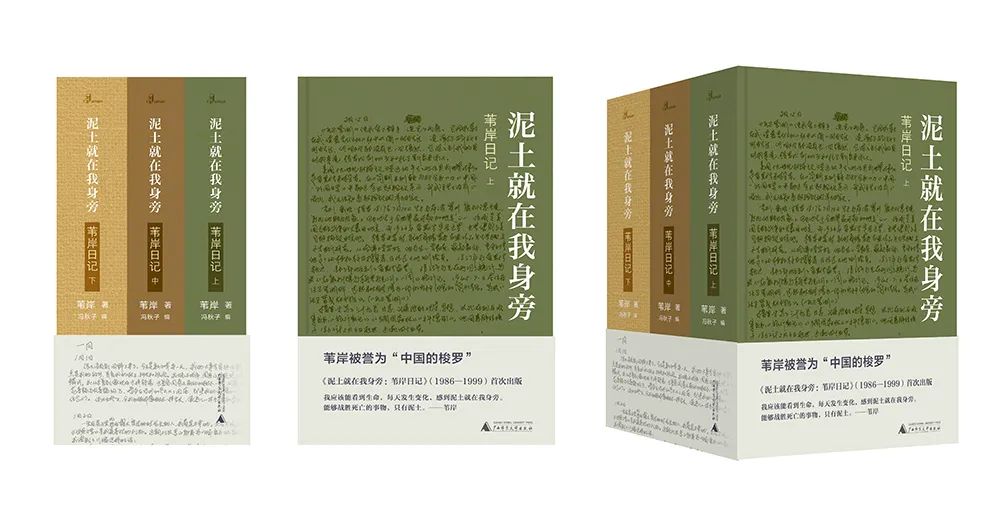

泥土就在我身旁:苇岸日记(上中下)

作者: 苇岸;冯秋子 主编

出版社: 广西师范大学出版社

出版时间: 2020-12

继散文家苇岸《大地上的事情》之后,《泥土就在我身旁:苇岸日记》(1986—1999),由苇岸妹妹马建秀集录、著名作家冯秋子整理编辑,14年日记历经20年编辑整理首次面世,展示“大地之子”苇岸的思想精髓及其写作背景。

苇岸日记从1986年1月1日记至1999年4月6日入院接受治疗止。1年为1辑,三册日记共14辑,总量近80万字,加上附录《苇岸书信选》《苇岸生平及创作年表》《苇岸作品的后续传播》等,全书总量90万字。

苇岸自觉摒弃日常生活中纯粹个人性事物,把自然科学、人文科学与社会实践结合起来,把人文精神与文学承载的可能,以及书写者气质、方式影响下的思想格局的探索融为一体,把认识世界、助力文明生态作为自己的责任,那些掘进的、尝试辨识前路的孜孜努力,在日记中留下了深刻印记。他的日记多有对于大地道德信念、切身体验的自然与人文进程的叙述,及与作者交往的不同年代作家,他们的阅历、观念、创作状况和个人意趣,所处时代影响下的文艺现象,亲历半个中国的旅行见闻,阅读过的诸多社会科学、自然科学类著作。此外还有苇岸非常节制,但仍自然流露的对于出生地和对于亲情的准确、生动描述,对于内心紧敛但是诚实的欢喜或沉重的表述。日记内容丰富,语言质朴,有理性、有真性情,伸展出来日常中的人不平凡的日子,打开了一个真实的人的世界,从中可以感受苇岸心智和精神的成长历程,他在普遍意义上的行迹和不同于他人的特立独行之处。

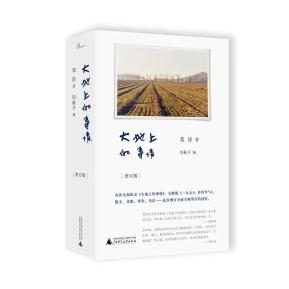

大地上的事情(增订版)

作者: 苇岸;冯秋子 编

出版社: 广西师范大学出版社

出版时间: 2020-10

苇岸代表作《大地上的事情》增订版,首次完整收录苇岸作品,内含手稿实拍及创作年表等珍贵资料。苇岸作品被选入多种语文教材,被誉为“中国的梭罗”。

全书分七辑,涵盖了苇岸生平所作的散文、诗歌、译作、书信等,包括其代表作《大地上的事情》、完整版《一九九八 廿四节气》、《去看白桦林》、《秋天的大地》、《美丽的嘉荫》、《放蜂人》等,还包括苇岸生平及创作年表、作品的后续传播等。书中苇岸为我们描绘了他眼中的一个广阔、安静、原始、自然的世界,既有苇岸对大自然的热爱也有他对友人的关切,既有他对文字的执着又有他对哲学地思考与探索……

未曾消失的苇岸——纪念

林贤治、王家新、林莽等 著;冯秋子 编

出版社: 广西师范大学出版社

出版时间: 2019-5

《未曾消失的苇岸——纪念》是纪念散文家苇岸的文集。

苇岸是一个有独特价值、思想深邃、影响广泛的散文作家,一生关注大地上的事情和“大地道德”,将自然万物融入创作,其风格严谨、克制、谦卑而充满赤子深情,影响了活跃在当今文坛的很多作家、诗人,并且随着时间的推进,其影响愈来愈深远而广泛,被文学界和思想界誉为“中国的梭罗”。

美国散文家约翰·巴勒斯说,有的人把自己像种子似的播撒在土地上。苇岸便是这么一个人,一粒种子。他是“最后的浪漫主义者”和“大地上的圣徒”。

因为早逝,他留下的作品并不多,但其人格力量和文字魅力,至今仍广受好评与追念。该文集中,苇岸的家人、好友以及文学界、思想界同仁,从不同侧面回忆和描述了苇岸的一生与创作,尤其是苇岸的性格特征与艺术追求,给人留下深刻印象。作为散文家的苇岸,在这个集子里得到了鲜活而丰富的展现。

# 不践约书

张炜 著

《不践约书》是茅盾奖得主、当代著名诗人作家张炜的重磅最新长诗力作。该作品虽然以诗歌为表现形式,以爱情为呈现线索,但实际上已经超越传统意义上的诗歌概念和边界,作家调动人文、思想、历史、哲学、文学、艺术等综合手段,以强大的精神背景和调动超出常人的写作能量,打造出的一个具有巨大冲击力的复合性文本,可以视为其代表作《古船》《九月寓言》的另一种呈现方式。

# 大地上的事情(增订版)

苇岸 著;冯秋子 编

苇岸最新、最全、最严谨增订版本,由苇岸生前挚友、著名作家冯秋子受苇岸家人委托,历经数年整理、选编,广西师范大学出版社2020年10月倾力呈献。新增苇岸遗著:散文、随笔20篇、诗歌22首、书信1封、译文2篇,共计45篇(首);此外,延用的苇岸《后记》,附录的《苇岸生平及创作年表》和《苇岸作品的后续传播》,对于记录苇岸生平和研究苇岸及其创作,提供了更为全面、准确和翔实的史料信息。

# 泥土就在我身旁:苇岸日记(上中下)

苇岸 著;冯秋子 编

苇岸日记从1986年1月1日记至1999年4月6日入院接受治疗止。1年为1辑,三册日记共14辑,总量近80万字,加上附录《苇岸书信选》《苇岸生平及创作年表》《苇岸作品的后续传播》等,全书总量90万字。他的日记多有对于大地道德信念、切身体验的自然与人文进程的叙述,及与作者交往的不同年代作家,他们的阅历、观念、创作状况和个人意趣,所处时代影响下的文艺现象,亲历半个中国的旅行见闻,阅读过的诸多社会科学、自然科学类著作。

# 春之祭:骆一禾诗文选

骆一禾著;陈东东 编

骆一禾,一位被低估的诗人、编辑和批评家。《春之祭:骆一禾诗文选》是由骆一禾的代表诗作、诗歌评论、书信等汇编集成。精选收录骆一禾代表性短诗59首、中型诗14首、“祭祀”系列诗9首、长诗《世界的血》,诗论及创作论6篇,诗歌评论5篇,书信7篇。从诗歌到文论,从评论到书信,全面立体呈现诗人的精神世界及其所处时代的文艺风潮。

# 戏出年画(上下)

王树村 著

本书为美术史论家、民间美术收藏家王树村所著,收录了江苏、安徽、福建、四川、山西、河南、陕西、天津、河北等十省市最为精美的戏出年画,全面展现了各地的绘画风格、曲目及表演特色。在体例上,本书以“说戏”“说图”“细部欣赏”三种文字层次,深入戏出年画的精髓,表现出中国民间文化博大的内涵。

# 曹雪芹的遗产:

作为方法与镜像的世界

计文君 著

《红楼梦》是一部小说,更是一份珍贵的曹雪芹的遗产。

著名实力派女作家、文艺学博士、红学专家计文君,10年潜心研究之作。被著名作家李敬泽称为“小说家里最懂《红楼梦》的”,被著名作家李洱誉为“红学”研究最高成就。

# 曹雪芹的疆域:

《红楼梦》阅读接受史

计文君 著

《曹雪芹的疆域:<红楼梦>阅读接受史》作者计文君以《红楼梦》为研究主体,从文化物种获取生存度的角度,勾勒了《红楼梦》从诞生到今天的传奇“经历”。本书为《红楼梦》研究普及读物,既有学术研究著作的逻辑性阐述,亦有生动有趣的表达,对中学生接受《红楼梦》原典具有一定的指导意义。

# 碗和钵

庞培 著

《碗和钵》是一本跨界表达的散文作品,分为“碗”与“钵”两部分,从人们日常生活器具碗和钵谈起,论及艺术家杨键水墨画作品“碗”“钵”系列,通过庞培、杨键两位艺术大家的思想对话与交流,通过文学和艺术作品的相互阐释和表达,揭示碗和钵形象的象征内涵及其背后的哲学逻辑。

# 悬铃木咖啡馆

半夏 著

著名作家半夏最新小说力作。悬铃木咖啡馆是一个城市百态观察的据点,如果不来这里熏染点人气,就无法让生活继续……一间讲述市井与情感故事的咖啡馆,讲出了一城的精致与忧伤——如万花筒般折射出大千世界、人间百态,堪称昆明版的“人间喜剧”。

# 灰烬的光辉:保罗•策兰诗选

保罗·策兰 著;王家新 译

《灰烬的光辉:保罗•策兰诗选》由著名诗人、翻译家王家新教授精心编选和翻译,由约360首诗和部分策兰的获奖致辞、散文和重要书信集结而成。本书既充分展现了策兰一生创作的精华,又是王家新多年来翻译和研究策兰的心血结晶,对于策兰译介和中国当代诗歌的创作和翻译都具有重要意义。本书所附录的策兰获奖致辞、散文和书信,也为我们展现了一个痛苦而又卓异的诗歌心灵。

# 问题之书(上下)

[法]埃德蒙·雅贝斯 著

刘楠祺 译;叶安宁 校译

法国诗人、作家埃德蒙·雅贝斯《问题之书》首次中译本,一部“不属于任何类型,但却包罗万象”的跨文本作品。透过声光闪烁、意象与联想交织的诗化外壳,雅贝斯注入的是“寻根”式的思考和将自己献祭于被遮蔽的“无限”场域里进行“精神”再创造的“书写”求索的内核。纯粹译丛“埃蒙德·雅贝斯作品系列”代表作。

# 相似之书

[法]埃德蒙·雅贝斯 著

刘楠祺 译;叶安宁 校译

作品被列入西方正典,法国著名思想家埃德蒙·雅贝斯著作“埃德蒙·雅贝斯文集”之一《相似之书》中文版首次面世。共分为三卷,分别是“相似之书”“暗示·荒漠”和“不可磨灭·不能察觉”。书中充满了雅贝斯式的哲学思索,从语言到文学,从宗教到传统,焦虑与困扰在作者灵魂的拷问中不断明晰、坚定。纯粹译丛之“埃蒙德·雅贝斯作品系列”重要作品之一。

纯粹读书社群

扫码加入纯粹读书社群

每日与您分享好书

● END ●

原标题:《王家新:《苇岸日记》是苇岸一生留给我们的一份精神遗产|纯粹现场》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司