- +1

让村上春树沉迷的是跑步,更是约翰·欧文一部又一部新作

文学报

好故事是好作品的必要条件,可谓写作的基本常识。惟其如此,当我们看到加拿大作家约翰·欧文在不同场合不厌其烦地强调故事在小说写作中的重要性时,多少会读出一点复杂的况味。“我是一个19世纪传统的追随者,那时候主题思想很重要,性格在情节过程中发展,主人公和我们一同成长。”“作家的任务就是身历其境地设想每一件事,使虚构也能如个人记忆般栩栩如生。”在出版于1998年的长篇小说《寡居的一年》中,欧文还借角色之口重申他的创作观,书中一位成名作家宣称:“一本小说不企图解释任何事,就只是一个故事。”

在现代主义、后现代主义等先锋实验写作盛行的时代,欧文反其道而行之,以“传统”的写实主义手法,编织一幅幅关于纷繁复杂的现代世界的立体图景,却获得了众多名家的交口称赞。读者常把他与狄更斯、塞林格等重量级作家相提并论;于2007年过世的美国“黑色幽默”代表作家冯内古特生前曾称其为“美国最重要的幽默作家”;日本作家村上春树也将他视为终身的文学偶像,他曾公开表示:“读欧文的书会上瘾,他的读者都变成了瘾君子。”不仅如此,他亲自翻译过欧文的小说《放熊归山》和《盖普眼中的世界》。1984年,村上春树已凭《且听风吟》在文坛上崭露头角,欧文则已经非常有名,总是忙得团团转,村上春树为了采访到他,特意去了欧文每天跑步的中央公园,最终以边跑边聊的形式完成采访。在多年后出版的《当我谈跑步时,我谈些什么》里,村上春树写道:“我们大清早一同在公园里跑步,谈了很多话。当然无法录音,也无法记录,不过在清新的空气中,两个人并肩跑步的愉快记忆,却仍旧留在我的脑海里。”

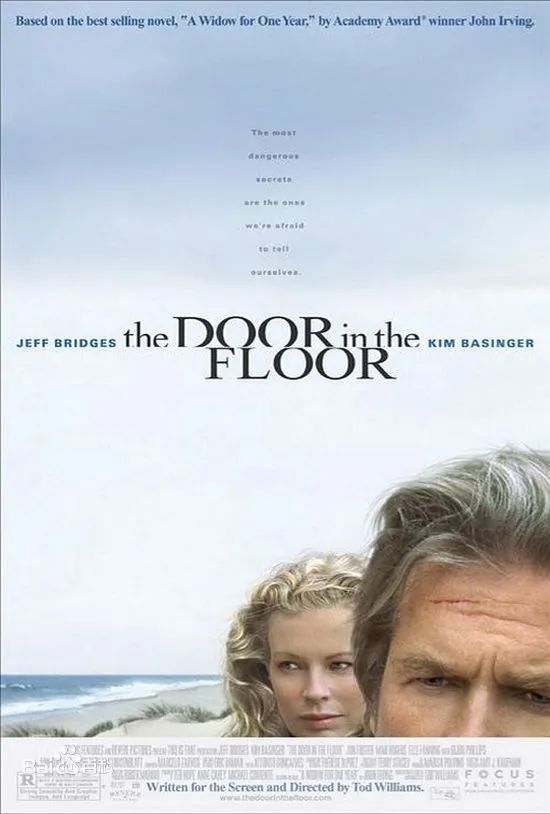

而以普通读者论,有宣传语称,从纽约到巴黎到东京,谁不爱约翰·欧文?这虽有夸饰之嫌,却也不无道理。他曾三次入围美国国家图书奖,最终凭《盖普眼中的世界》于1980年击败约翰·厄普代克,将该奖一举拿下。由于作品戏剧性强、情节精彩细腻,欧文还搭上了好莱坞的“顺风车”,多部作品被改编成电影。经他亲自改编、米高梅电影公司发行的同名电影《苹果酒屋的规则》(又译《总有骄阳》),于1999年拿下奥斯卡金像奖改编剧本奖。他迄今写了十余部小说,几乎每部都登上过《纽约时报》畅销榜,还曾蝉联该榜长达25周,据统计,他的文字被翻译成35种语言,畅销全球40多个国家长达50年,销量破1000万册。近期,他的长篇处女作《放熊归山》和最新作品《神秘大道》由读客文化引进出版。而此前,他包括《为欧文·米尼祈祷》《新罕布什尔旅馆》《绞河镇的最后一夜》《直到找到你》在内的众多作品,也都已经有了中译本,如此似乎预示着欧文的小说,即使在中文世界里也有着不因时间流逝而弥散的特殊魅力。

神秘大道

Avenue of Mysteries

BOOK #1

因为故事的复杂微妙,即使用最精练的语言复述欧文小说的故事,都需要很大的篇幅,于是我们能看到的有关欧文作品的介绍,都逃不开大段大段对其故事的转述。然而通读欧文几部小说后,我们就会发现他的题材其实有着很强的局限性、自传性。作品中通常有一座大宅、一个无父的孩子,总是有婚外恋,总是有个作家。故事通常发生在新英格兰,有着古怪的配角及道德理念。无怪乎他的作品被形容成一幅“常春藤名校气质的费里尼式世界图景”。

但环境的局限性并不妨碍欧文和读者沟通,故事元素的雷同也不会有老调重弹的单调。欧文的独特就在于,他能够利用有限的空间来讲述各种人性的故事,赢得最广泛读者的共鸣。《为欧文·米尼祈祷》里,那个叫欧文·米尼的先天不足,却资质过人的侏儒,自认“在命运的安排下”负有济弱扶倾的重大责任,注定须执行上帝“托梦”指派他的救人使命。他最好的朋友约翰是镇上最富人家的私生子,可是在少棒联盟赛中,他却打死了约翰的母亲。在经历了一连串极不寻常的事件之后,他以勇气和行动证明了奇迹的存在,也让约翰重拾对信仰的坚持,这归根结底讲述的是人的信仰问题;《苹果酒屋的规则》里,身为孤儿的荷马,生活在美国缅因州的圣克劳兹孤儿院。孤儿院的拉奇医生将自己的医术悉数传授给荷马,包括当时尚不为法律允许的堕胎手术,但荷马却向往医术以外的东西,渴望学习生活的准则,跟随前来堕胎的坎蒂及男友华力一道离开孤儿院后,发生了一系列悲欢离合的感人故事。《直到找到你》里,就在名利双收时,主人公却被告知幼年的人生故事另有截然不同的版本。为找到父亲、找到自己,找回童年和人生的真相,他再次踏上北欧大陆,开启延宕多年的追寻之旅。这个始于欺偏和虚构的故事,最终在深爱和原谅中落下帷幕。无一例外地,在欧文的小说里,经历过种种奇遇后,主人公终究没有放弃对理想、对家庭、对爱的热情和追寻。

《寡居的一年》讲述的故事也不例外,小说里的每位成员都有些“反常”,他们一直在现有生活之外寻求另一种可能:母亲玛丽恩为忘却丧子之痛和丈夫的背叛,与比自己小二十岁的少年埃迪擦出火花;父亲特德一边创作古怪的儿童读物,一边流连于各色女人的怀抱;少年埃迪迷失在忘年恋的激情中,从此无法爱上比自己年轻的女性;4 岁的小女儿露丝, 则在父母间破碎的关系以及对死去哥哥的想象中,挣扎着长大,渐渐成为一名作家。这年,露丝41岁,已是位单身母亲。在这独居的一年里,她第一次遇见真爱,也突然理解了父母的选择,理解了在自己身上发生的一切。

《寡居的一年》中文版与电影海报

以此对照,再来看《盖普眼中的世界》。虽然小说讲述的故事和《寡居的一年》截然不同,但两部小说的主要角色都是作家与编辑、拈花惹草的父亲和一群苦闷的弃妇,父母为了弥补在车祸中失去的儿子而生育的女儿,年长妇人与年轻男孩通奸……重复出现的元素不胜枚举,使人无法相信这仅是巧合。在小说里,对自己作品的这种特性,欧文实际上做了很好的“示范”。主人公盖普,有个出身豪门望族的名人母亲珍妮。作为一个未婚妈妈,她一手扶养盖普长大,并花了许多精神扩展盖普的视野,这也为盖普后来花样翻新给孩子讲床边故事准备了充分的素材。在盖普眼里,一个故事有无数个版本,只要听众提出质疑,讲故事的人随时可以做出修改。对欧文而言,“真实”取决于听到的人是否相信。欧文回忆说,这部小说出版后,那些失去了孩子的人们写信给他,告诉他他们也失去了一个。但实际上欧文并没有失去任何孩子,他只是一个富有想象力的父亲,他讲述的故事却总是让人们信以为真。生活在今天八卦、假消息充斥的世界里,天天有“罗生门”上演,我们对此早已见怪不怪。但欧文通过他的写作告诉我们,“变动不居”不仅是人生的真相,也是一件趣味无穷的玩具和阅读乐趣的来源。

当然,要当真以为欧文只是单纯到给我们讲述一个好玩的故事,很可能是一种误读。在青年翻译家但汉松看来,欧文这部所谓的“半自传体的成长小说”高明之处在于,他借盖普这个人格面具以自省:作家成长过程中那不可自遏的传记冲动是否伤害了文学创造本身?因为从书中的批评家海伦之口中,我们知道,“记忆”在给予作家原初的表达冲动之后,往往容易让当事人陷入到一种对个体创伤的沉湎中,从而对社会范畴的更大悲剧选择性失明。在欧文看来,文学创作不应该只是叙述作家自己的生活,也不只是用于自我疗救,而是得运用生活的经验作为写作表达的素材,实现记忆和想象的平衡。

BOOK #2

无可疑议的是,欧文的确擅长讲故事,他也颇能自得其乐,他先后养过两只棕色拉布拉多犬,就分别取名为“狄更斯”和“勃朗特”。但作为一位讲故事的能手,他小时候却患有严重的阅读困难症。他作品的题材多涉及失踪的孩子或缺席的父母,这显然也与自身的经历有关。

欧文1942年生于美国新罕布什尔州的艾克斯特。在他出世之前,父母离异,6岁时,他的母亲再婚,其丈夫领养了欧文。于是,欧文跟着母亲和当历史教师的养父长大成人。他从未见过自己的生父,也不曾萌发过寻找生父的念头。虽然性格内向,学业平平,却是很早就立志要当作家。在新罕布什尔大学学习期间,他结识了年轻的南方作家约翰·杨特,两人的交往进一步增强了欧文从事文学创作的信心。不久,他获得一笔去欧洲学习的奖学金,他选择了地处维也纳的欧洲研究学院。这段求学经历为《放熊归山》积累了宝贵的素材。

1981年,欧文与第一任妻子离异。在他母亲看来,经历了婚姻不幸的欧文应该能够理解她与他生父之间的恩恩怨怨,于是交给他一扎信件和剪报。欧文从中了解到,二战期间,他的父亲曾经服役于美国陆军航空部队,奔赴亚洲战场作战,可不幸的是,他驾驶的飞机在日军占领下的缅甸上空被击落,他和其他的机组成员下落不明,直到四十天之后,他们才奇迹般地徒步抵达中国。父亲这段死里逃生的不寻常经历被欧文写进《苹果酒屋的规则》中,顺理成章地成了故事主人公华力·华辛顿的英雄之举。

《苹果酒屋的规则》

上海译文社封面

电影剧照

欧文父亲的这段经历也以另一种变奏的方式,被他写进了《绞河镇的最后一夜》里。仿佛是对父亲来到中国的一种替代性想象,小说里展现了很多中国元素:开餐馆的中国兄弟、随处可见的中国菜和中国调料……这部写父子二人因意外事故被迫踏上逃亡之路的小说,跨度长达50年,以两人的人生际遇为主线,从侧面反映了美国半个世纪以来的社会变迁。用欧文自己的话说,为写这部小说,他构思了长达20年的时间,却因为最后一句话的迟迟没有着落而没有开始创作,直到有一天听到鲍布·迪伦的《愁肠难解》,灵感迸发,才开始了漫长的写作。

BOOK #3

事实上,要在欧文的生平与创作中找出他选择追随十九世纪写实主义创作传统的缘由是徒劳的。作家的创作自有其自身发展的逻辑。欧文认同的宗师是狄更斯,他虽然以“十九世纪的小说家”自居,作品的题材却紧密联系二十世纪美国的社会现实。以《苹果酒屋的规则》为例,其中既有对穷人生活的细致描写(如孤儿、黑人),也有对现代文明的诙谐指涉(如汽车影院、温水游泳池、费里斯转轮),还有对历史事件的微妙影射(如大选、战争、麦卡锡主义)。

2019年,欧文却选择加入加拿大国籍,他的小说的视野也似乎随之发生了“位移”。《神秘大道》里的知名作家胡安,在墨西哥的垃圾场长大,暮年到菲律宾旅行。40年前的回忆,就像一条神秘大道,始终围绕着他:垃圾场大火中救出来的书、孤儿院圣母玛利亚丢失的鼻子、马戏团阴沉的狮群……以及十三岁妹妹恐惧的脸——因为她预知了自己和哥哥的未来。如果能够改变未来,她会怎么做?胡安回忆得越深,越是拼凑出一个骇人听闻的真相,悲伤汹涌而至。

约翰·欧文部分作品封面

大致说来,遵循传统的写实主义创作路数,有助于欧文在小说中传达出足够丰富复杂的社会内容,但要是他仅止于对写实主义文学传统的亦步亦趋,我们也着实难以想象他能取得如此之大的创作成就。在欧文的写作技法中,最让人惊叹的是小说的布局。在他的几乎所有作品中,他都能娴熟地运用分叙、插叙、补叙等技巧,在大起大落的场景之间游刃有余地来回穿梭,驾轻就熟地操纵着画面的切割与连接、情节的转折与拼合以及主题的阐发与过渡。

无怪乎中国台湾作家张大春通读其作品后发出这样的慨叹:较诸他心仪的前辈狄更斯,欧文更绵密、大胆地运用这种岔题、插叙的手法编就一种十九世纪写实主义大师们所无从想象的“乱针绣”般的布局,让一个繁琐复杂的现代世界有了属于它独有的叙事风格。有意思的是,世界范围内不少作家的写作都凸显了回归现实主义传统的趋势,这或许意味着在小说技艺的求索创新之后,文学写作又“退回”到了原点,诚如欧文所反复强调的那样:“好故事是好作品的必要条件。”

在瓦哈卡,他被称作“垃圾场小孩”。他住在格雷罗州的一间棚屋里,那是为在垃圾场工作的家庭准备的居所。1970年,格雷罗只有十户人家。当时的瓦哈卡市区住着十万人,他们中很多并不知道,城里大部分捡拾垃圾和分类处理的工作都要归功于这些“垃圾场小孩”。是他们把垃圾中的玻璃、铝和铜挑拣出来。

那些知道他们在做什么的人称他们为“拾荒者”。十四岁的胡安·迭戈是个跛足孩子,也是个“拾荒者”。但他却是个爱读书的人,那些旧报纸上的文字教会了他阅读。通常而言,拾荒的孩子们都很少读书;而且无论出身如何,有怎样的家庭背景,小孩子都很少有自学的能力。所以,胡安·迭戈会读书的消息不胫而走,连作为教育界权威的耶稣会都听说了这个来自格雷罗的男孩。两位来自耶稣会的老牧师称他为“拾荒读书人”。

“该有人给那个垃圾场的孩子送一两本好书,谁知道他在那儿能读到些什么!”不知这是阿方索神父还是奥克塔维奥神父提出来的。通常每当这两位老牧师中的任何一个提出“该有人”去做什么事,佩佩神父都是那个负责执行的人。而佩佩又是一个书虫。

首先,佩佩神父有车,而且他来自墨西哥城,到瓦哈卡去相对容易一些。佩佩是一所耶稣会学校的教师。那所学校一直发展很好——众所周知,耶稣会非常擅长管理学校。而且,耶稣会的孤儿院还比较新(它从原来的女修道院改建为孤儿院不到十年),虽然并不是所有人都为它的名字而抓狂,但对于一些人来说,“流浪儿童之家”这个名字实在有些长,而且不太好听。

《苹果酒屋的规则》剧照

但佩佩神父很用心地经营着学校和孤儿院,大部分反对“流浪儿童之家”这个名字的好心人依然会承认,这所由耶稣会经营的孤儿院也是很不错的。另外,大家已经简称这里为“流浪儿童”。其中一个照看孩子们的修女简化得更厉害。格洛丽亚修女虽然没有告诉所有孤儿,但她有时会嘟囔着把那些淘气的孩子叫作“流浪儿”——实际上“流浪儿”是这个老修女对个别惹人生气的小孩的称呼。

所幸,去垃圾场给那孩子送书的并不是格洛丽亚修女。如果选书和送书的是她,胡安·迭戈的故事还未开始便结束了,但是佩佩神父把阅读放在很重要的位置。他成为一名耶稣会教士就是因为耶稣会让他学会了读书,并让他加入耶稣会,当然顺序可能不是这样的。不过最好不要问他使他得到救赎的是阅读还是耶稣,或者哪一个使他得到更多救赎这样的问题。

四十五岁的佩佩神父长得很胖。他这样形容自己:“虽非仪表堂堂,但一看就是个善良人。”

佩佩神父是善良的化身。他践行着圣·特蕾莎修女的箴言:“执着祈祷的人们和愁眉苦脸的圣徒正等待着上帝的拯救。”在每日祈祷中,他都把特蕾莎修女的箴言置于首位。难怪孩子们都很爱他。

但是佩佩神父以前并没有去过瓦哈卡的垃圾场。那些天里,垃圾场什么都烧,到处都在生火。(而书是很好的生火工具。)当佩佩神父走出他的大众甲壳虫汽车时,垃圾场的气味和大火的灼烧让他觉得这正是自己心目中地狱的样子,只是他没有想象过,会有孩子在这里工作。

他的小车后座上放着些很好的书。好书能够抵御罪恶,而且佩佩是可以切实地把它们拿在手里的。你总不能像拿着这些好书那样,把对耶稣的信仰拿在手里。

“我在寻找愿意读它们的人。”佩佩对那些在垃圾场工作的大人和孩子说。那些“拾荒者”都用轻蔑的目光看着他,显然他们都不是在意读书的人。一个大人先开口了——是个女人,也许和佩佩年龄相当或更年轻些,或许是一个或几个小“拾荒者”的母亲。她让佩佩到格雷罗去找胡安·迭戈,他在酋长的小屋里。

佩佩神父有些困惑,也许他想错了。酋长就是垃圾场的老板,是这里的头目。难道那个读书的孩子是酋长家的小孩?佩佩问那位女工。

《寡居的一年》剧照

一些孩子都笑了,然后他们便走开了。大人们并不觉得有什么好笑,而那个女人只是回答:“不算是。”她指了指格雷罗的方向,是在垃圾场下方的山坡上。殖民地的小屋是用工人们从垃圾堆里捡来的材料搭成的,酋长的小屋最靠边,离垃圾场也最近。

缕缕黑烟升上垃圾场上方的天空,这浓密的黑色直入云霄。头顶上有很多秃鹰,但佩佩发现地上也有其他正在捡食腐肉的动物。狗在垃圾场随处可见,它们躲避着地狱之火,不情愿地把猎物让给那些坐在卡车上的人,可它们不愿再让给别的生物。那些狗不自在地陪在孩子们身边,因为他们都是拾荒者,只是目标不同。(狗对玻璃、铝和铜并不感兴趣。)这些狗大部分都是流浪狗,有些已经奄奄一息。

佩佩在垃圾场没待很久,所以不会看到死去的狗,也不知道它们死后会怎样——它们会被埋起来,但是在这之前往往会被秃鹰发现。

佩佩在山下的格雷罗发现了更多狗。这些狗住在殖民地里,是那些在垃圾场工作的家庭养的。佩佩觉得格雷罗的狗看起来被喂得好些,而且比垃圾场里的更有归属感。它们和其他小区的狗没太大区别,相比那些流浪狗更加躁动、更有攻击性。而那些垃圾场的狗则习惯偷偷行动,虽然它们自有某种狡猾的方式守住领地。

人们可不想被垃圾场或是格雷罗的狗咬上一口,佩佩对此很确信。毕竟大部分格雷罗的狗也是来自垃圾场的。

(《神秘大道》[加拿大]约翰·欧文/著,赵安琪/译,读客文化·江苏凤凰文艺出版社2021年4月版)

稿件编辑、新媒体编辑:傅小平

配图:电影剧照、出版书影

1981·文学报40周年·2021

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

原标题:《让村上春树沉迷的是跑步,更是约翰·欧文一部又一部新作 | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司