- +1

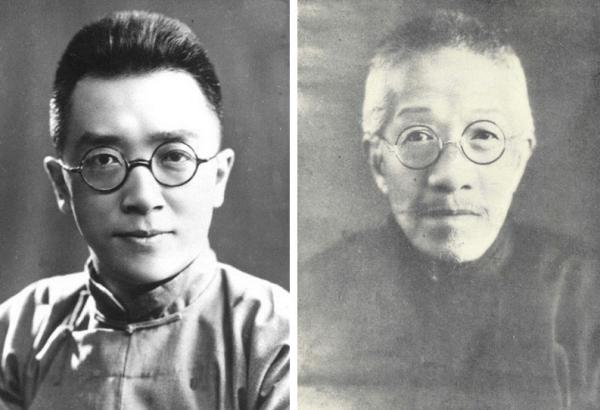

胡适斗法章太炎:新秀和大佬的学界领袖之争

近代中国遭遇亘古少见的时代转型,学术思想较之古代也发生巨大的变化。“国学”以及与之相关的问题成为各派学人聚焦与论争的热点。而要谈起近代的国学研究,章太炎与胡适都是不容忽视的人物。他们两人的学术观点长期以来影响着学界对于中国传统学术的认识与研究。进入民国以后,章太炎强调传统的价值,胡适则更偏向于批判传统,加上他们背后所代表的学派纷争,使得他们两人在近代学术史上有过两次影响颇广的论争。而这些论争的背后也显现出近代中国知识分子对待国学的两种差异极大的不同看法。

如何研究《墨子》:先秦子书是史料还是有系统的著作?

众所周知,胡适在学界的成名作是那本终其一生皆未写完的《中国哲学史大纲(卷上)》。在书中胡适说此书之所以能完成,于近人之中最为感谢章太炎。言下之意即是此书许多观点受到了章太炎的启发。而胡适对于此书颇引以为傲的部分,就是其中关于墨子思想的研究。因此之后的一段时间里,胡适又写了一些关于墨子研究的文章。

晚清以来,出于各种原因,研究《墨子》成为学界的一个热点,许多知名学者皆曾参与其中,章太炎在他的学术代表作《国故论衡》中论诸子学的部分也对墨子思想有过分析。而近代学界对于《墨子》一书的关注,一个主要面向就是其中的《墨经》,因为这里面涉及到许多逻辑与理化知识,被时人认为是与科学思想甚为相近。胡适的墨子研究,很多内容也是就这一问题展开讨论。

1923年,同样对于墨学研究颇为热衷的章士钊发表了《墨学谈》一文,认为比较诸家的墨学研究,堪称翘楚者当推章太炎。之后章太炎遂致信章士钊,指出胡适对于《墨子》一书的研究,一大问题就是没弄清楚研究诸子与研究经学的区别。这番言论自然引起了以“科学方法整理国故”而自负的胡适的关注。他也致信章士钊,谈到治经与治子,在方法上并无区别,因为两种典籍都是古书,都需要用校勘学与训诂学的方法来研究。他同时特别强调,这乃是清代朴学的优良传统。而章太炎在当时被认为是清代朴学的殿军人物,胡适特意拈出这一点,言下之意就是暗指章太炎背离了清代的朴学传统,他胡适才是真正继承了清代学者的“科学方法”。

对此章太炎心领神会。他不久之后又致信章士钊,指出校勘学与训诂学,只是研究古籍的最初门径,之后若想再深入研究,则必须了解各种古籍的体例与特色。像先秦诸子的著作,因为他们都是为了宣扬一家之言,所以研究者对于其中的义理部分需要格外关注,否则便会流于买椟还珠。而经学著作乃是陈列故实,不尚玄谈,所以对之需要用实证的方法进行研究。既然胡适说到清代朴学,那么在章太炎看来,后者的局限性正是在于没有意识到需要对诸子的义理另作分析,所以才流于饾饤之学。因此胡适所继承的清学,正是连其缺陷也一并全收。

胡适看到章太炎的回复后,又写信给章士钊进行申述,可是章太炎却再也未就这一问题进行答复。其实在胡适看来,所谓经学著作、子学著作,实质上并无差别,都是一堆有待今人用“现代眼光”重新整理的“史料”。在他眼中,古代典籍本身并无条理与脉络,需要当代人用“科学方法”将其一一贯串。他自己大力提倡的“整理国故”运动就是本此见解对于中国古代典籍与学说进行研究,许多同辈学人与青年学子都聚集在这一旗号下奉胡适为钜子,这是胡适在学界“称王称霸”的重要资本。而恰恰此时,在当时已被视为落伍人物的章太炎出来质疑胡适颇为看重的诸子学研究,自然让后者很是不快,必须与之辩论到底,以此彰显自己观点的正确性。

不过这一回合的章、胡之争,胡适却并未占得上风。章太炎的学术思想,在当时依然影响极大。

读经利弊之辩:传统思想在近代有无价值?

时至1930年代,随着日本侵华野心的日渐明朗,知识界纷纷就如何应付外患多方奔走。章太炎在苏州创建国学讲习会,希望重新发扬明清之际顾炎武等人的治学精神,通过研究传统学术,在国难当头之际激励人们的爱国之心。胡适则与傅斯年、丁文江、蒋廷黻等一批知识分子创办《独立评论》杂志,就一系列政治社会问题进行讨论,希望对当时的南京国民政府有所帮助。也正是那一时期,社会上兴起了一股读经的思潮,从中央政府,到地方军阀,从高等学府,到中小学校,许多人出于各种目的,强调读经的重要性,成为新文化运动以来难得一见的传统思想回潮。

胡适一向以批判传统、输入西化著称,他目睹这一现象,自然是大为不满,专门撰文批评南京国民政府的要员们大搞文化“复辟”。而他的挚友傅斯年对此更是强烈反对。傅斯年指出中国历史上的提倡经学之时,多是在历代王朝的衰败之际,因为经学对于各种社会事务并无多大帮助,没有哪个政权是靠经学而肇兴。经学只是作为政府装点门面的工具,或是士子追求利禄的敲门砖。而今日再来提倡读经,新的困难就是经学典籍非常难懂,许多教书匠对经学也不甚了解,那么应该以哪一种流派的经学教授学童,这是一个很难解决的问题,所以提倡读经,在他看来,着实无甚必要。傅文刊出不久,胡适遂撰文响应。他指出在今日人们实在不配读经,因为许多经学上的疑问并未得到解答,许多经学典籍还需要进一步的整理与研究,之后才能拿来供一般人士阅读,而经学研究,前路漫漫,需要二三十年以后方可完工,之后再把古代经籍用白话文翻译出来,这样大众方可有一个比较可靠的读本。说到底,在胡适一派看来,读经根本无其必要,经学在近代已无其价值,最多只是供专家学者们整理研究的材料而已。

针对胡适、傅斯年的观点,章太炎在苏州的国学讲习会上专门作出回应。他指出,若单说政权的兴亡,不但经学无用,现代大学里的教科书同样无用,因为打江山靠的是真刀真枪,而不是各种理论主张,以此来判定读经无用,极无道理。同时他强调,历代王朝中的名臣,多是受到经学的熏陶,他们在历史上的功业,恰恰证明了经学有其生命力,所以更应该大加提倡。同时胡适所指出的读经的难处,在章太炎看来,更是值得提倡读经的理由,因为若不提倡人们阅读经学典籍,那么那些经学上的难题便永无解答之日,胡适说清代学者研究经学成绩斐然,那么今日更应当百尺竿头更进一步,群策群力,对于经学进行研究。若因此而大谈“不配读经”,实在是堪称谬论。

在那一时期,章太炎对于读经甚为提倡,他专门挑出《大学》、《儒行》、《孝经》、《丧服》四篇经学文献,将其视为读经之时最值得关注的部分。而他对于这四篇文献的诠释,既不同于当时不满于新思潮的老辈,也与国民党官方的解释差异极大,显示出章太炎面对近代世变纷纷之时,自己颇为原创的经学主张。他认为《孝经》中所提倡的孝道,皆为平易可行之语,能够纠正新文化运动以来家庭当中的凉薄之风,由此可以进一步引申出对于国家的热爱,使得国人能以“孝”为基点,进一步达到爱国家、爱同胞的境地。与此相关,他认为《丧服》中的各种仪节可以防止近代礼俗的迅速没落,保持中国特有的礼仪制度,以此抵御滔滔而来的盲目西化之风,从而建构一套符合国情的家族伦理,进而团结人心,抵御外患。对于《大学》,他表彰其中的可供实践的各种社会道德,并且借之针砭时弊,批判当时政府中的“聚敛之臣”,以示对南京国民政府的不满。而《儒行》在历史上长期受到忽视,章太炎特意拿来表彰,主要是看中其所体现的“任侠之风”,强调在民族危机加剧之际,人们应该具备《儒行》篇中所主张的艰苦卓绝、奋厉慷慨之风,能够从容赴国难,同时具备一种“君子有所不为”的优良品格,抵御社会上的污浊之风。

从这场读经之争中可以看到,虽然同是以研究中国历史与文化为业,胡适、傅斯年等人只是将传统典籍看作是研究对象,并不认为其中有多少值得表彰的时代意义,对待中国古书,与理科学者对待实验对象并无区别,傅斯年在史语所集刊的发刊词上便极力强调这一点。而反观章太炎,他认为古代典籍在近代依然有其意义与价值,虽然诠释的方式不能完全照搬古人所为。他看重的是中国历史的延续性,认为读经乃是彰显中国历史与文化独特价值的绝佳方式,这也是中国人在近代新的世局之下能够自立自强的重要精神资源。

章氏国学为何成了中国近代学术史上的绝唱?

正如钱穆所言,“国学”本身就是一个带有时代色彩的名词。因为近代中国遭到西学的强烈冲击,为了定义中国固有学术,所以从日本借用来“国学”这个概念。也正由于始终要面对西学,所以在近代的国学研究当中,像胡适,包括之前的晚清国粹派,以及之后的顾颉刚等人,便借助许多西方的概念来重新审视中国传统学术,后者有无系统与价值,基本上都要看是否符合某一种西学,如此一来,支配中国历史逾千年的传统经学,便在西学视角下显得支离破碎,意义大失。

而在研究方法上,更是将许多西方理论以“拿来主义”的方式为我所用。胡适所提倡的“科学方法”,虽然他自己认为是继承了清代朴学传统,但是本质上乃是源于他所理解的杜威的“实验主义”。与之相反,章太炎虽然年轻时也曾对流行于世的西学大为青睐,曾经试图用近代西方社会学来撰写《中国通史》。但是自从1906年东渡日本之后,他便开始反思这种过分依赖西学的路数,强调中国历史本身的发展脉络,认为研究中国文化应“从自国自心发出来”。他对于诸子与经学的理解,便是基本上是建立在对中国历史文化独特性的认识之上。所以他在《国故论衡》中表彰先秦诸子,认为其中所含哲理,并不亚于远西哲人所论。他晚年提倡读经,也是有感于时代危机,担心国人失去民族自信力,所以对于《儒行》等经学文献极力表彰。

此外,近代中国各种学术流派并行于世,彼此之间都想显现自己的重要性,学界魁首之争颇为激烈。民国成立以来,北京大学文科长期被章太炎的弟子们占据,从课程设置到授课内容,都非常明显的体现出章太炎的学术主张。胡适年纪轻轻,留学归来,要想在这样的环境里有所作为,就必须一方面对太炎学派虚以委蛇,另一方面提出自己的学术主张,抓住机会登高一呼,使得城头变幻大王旗。所以他对于章太炎与章士钊的通信甚为敏感,汲汲然与之辩论,除去具体的学术主张,乃是与其对于自己在学界位置的担心息息相关。而到了1930年代,胡适早已成为北平学界的领军人物,傅斯年所主持的中央研究院历史语言研究所更是资源甚多,话语权极大,1949年大陆政权易帜,史语所的学风依然影响台湾学界文史研究数十年之久。

相较之下,章太炎在苏州设坛讲学,虽然堪称东南地区国学研究的重镇,但是在影响力上已经不及胡、傅等人,所以他对于二人经学观点的驳斥,在当时的影响力着实有限,加上不久之后他便与世长辞,诸多门生虽然名气不小,但能真正全面继承其学问的并无其人,最多只是对他的小学研究有所发扬,而其哲学、史学、典章制度之学则后继乏人,并且随着教育体制的巨变,传统家学与书院之学不复存在,再也无人能做到像章太炎这样对于中国传统学术有全盘且独到的理解,因此章氏国学,也就成为了中国近代学术史上的绝响。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司