- +1

当过顺民杀过犹太人,欧洲“受害国”各有不愿示人的二战记忆

今年是反法西斯战争胜利70周年。在刚过去不久的“国际大屠杀纪念日”暨奥斯维辛集中营解放70周年纪念活动上,德国总统高克、法国总统奥朗德、奥地利总统菲舍等49个国家和国际组织的代表,出席了波兰奥斯维辛-比尔肯瑙集中营旧址的纪念活动。

华东师范大学历史系教授孟钟捷认为,大屠杀已经上升到了欧洲人对于二战“共同记忆”的层面。从某种意义上而言,法国、奥地利、波兰都是二战时德国侵略的对象,都是受害者,他们为什么要和“侵略者”德国一起纪念大屠杀?从表面上看,他们似乎只要记住两件事就够了,一是己方如何英勇抗击;二是对方如何的残忍。但是,这三国对于二战的记忆,真的只有这两件事吗?

2月4日,华东师范大学历史系教授孟钟捷接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访,讲述德国之外,法国、奥地利、波兰等“受害国”那些曾经被掩藏起来不敢示人的二战记忆。

法国:“抵抗”神话被打破了

澎湃新闻:提起二战时期的法国,人们容易想到纳粹德国占领下的法国傀儡政府“维希政权”,以及法国人为抵抗纳粹德国和“维希政权”的“抵抗运动”。现在的法国人怎么看待“维希政权”?

孟钟捷:1940年6月22日德国侵占巴黎,不久法国就出现了“维希政权”,其元首是法国元帅贝当。历史学界出现过一个非常有名的词叫“维希综合症”。提到“维希”,法国人浑身都会难过。我们大概体会不出这种难过,因为当我们提“汪精卫伪政权”时,不会觉得它和我们现在的记忆文化有什么关联,它就是一个汉奸政权而已。但对法国人来讲不一样,因为法国于二战刚结束时构建起来的“大部分人英勇抗德,小部分人才是法奸”的“神话”,到1968年后被打破了。

澎湃新闻:1968年前,所谓“神话”是什么?是如何构建的?

孟钟捷:1944年巴黎光复后,第18任法国总统戴高乐说过这么一段话:“巴黎!她饱受折磨!她一度崩亡!她浴血奋战!如今,她靠着自身的力量,在法国军队的援助下,在全民族的支持和拥护下重获自由了。”这段话其实抹杀了很多东西,比如它完全忽略了盟军在诺曼底登陆后对法国解放进程中所起到的作用,也避而不谈“维希政权”。

我们来看时间表,1940年6月22日巴黎沦陷,在此之前,1939年8月23日,德国和苏联签订《德苏互不侵犯条约》。这条约签了后就有这么一个问题:共产国际领导下的其他国家的共产党应该怎么反对德国?法国共产党也遇到了这个问题,尤其在签约一年后,法国沦陷,法国共产党怎么办?抵抗还是不抵抗?这种尴尬一直持续到1941年德苏战争爆发,所有共产党才能自然而然地反对纳粹。那么,在1940年至1941年的这一年里,法国共产党所做的事情就是他们所隐瞒的事情。

但是,巴黎光复后,戴高乐和法国共产党对时局形成了共识。法国面临重建,不允许民族撕裂,因此必须要构建并维持一种“神话”,即大部分法国人是反对纳粹的,只有一小部分人同纳粹及“维希政府”勾搭。

澎湃新闻:但是这样的“神话”,到了1968年被打破了?

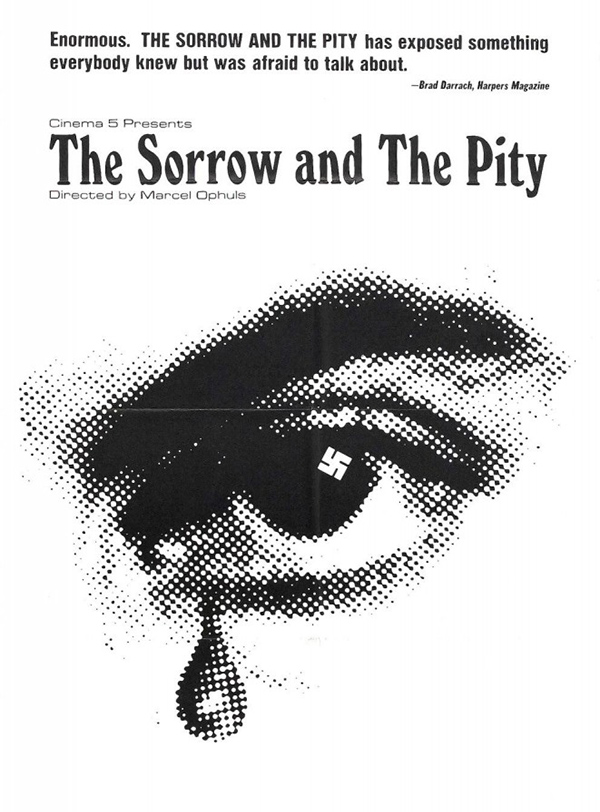

孟钟捷:对。先是法国电影人开始对“神话”提出质疑。最令人震撼的是1969年取材于不少当事人的纪录片《悲哀与怜悯》,讲述的是二战时期德国统治下的法国城市克莱蒙费朗。这部纪录片指出,此城的法国人曾支持过维希政权甚至德国纳粹。这部本打算于电视台播放的影片,直到1981年才解禁。按法国公共电视网主席的说法,“这部片子正摧毁对法国仍有所裨益的神话”。

到了1973年,美国哥伦比亚大学教授罗伯特·帕克斯顿用法语出版的《维希法国》一书,更打破了法国人长久以来的共识。其中用大量的德国档案资料说明,法国并无计划抵抗德国,相反,贝当试图和德国合作,以确保法国在纳粹德国所统治的欧洲大陆上保有优势地位。

显然,这些史料的挖掘,对1968年以后法国在二战中“抵抗者”等角色认知形成了很大的冲击。法国人对“受害者”的自我定义,对“法奸”范围的“小部分”描述都被颠覆了。法国人对于过去不再只有自豪,也感到羞愧,因为他们的“抵抗”在二战中其实不占主导地位。1995年,时任法国总统的希拉克承认,法国是德国纳粹迫害犹太人的帮凶,而他的几位前任对这一话题都避而不谈。

孟钟捷:因为1968年出现了一场学生运动,对父辈的历史责任进行“翻老账”。戴高乐这代人那时都已老去了。随着戴高乐1970年的逝世,其与法国共产党之间的默契结束,大量的历史事实被揭露出来。人们发现,其实法国人,包括维希政府,在迫害犹太人方面丝毫不亚于德国纳粹。

后来,有位德国人写过一篇论文,去论证法国的犹太人被捕,更多地是出于维希政府的主动性而非纳粹要求,所以法国人应该为此道歉。这件事在1980年代就形成了很大争论。当时法国总统密特朗公开发言称不要再争论了,法国民族好不容易从战争中走出来,不要再把伤口撕裂了。

但是,新一代的历史学家不认这一套,他们觉得应该有追求真相的权利,因此法国的历史学界继续揭露事实。这也是为什么现在巴黎专门有个犹太人博物馆来纪念维希政府期间被害的犹太人。后来,法国共产党也道歉了,承认他们在二战期间的行动并不都是正确的。

澎湃新闻:那么,现在法国官方对学生的教育中,是怎么定位维希政府的呢?“神话”被打破了吗?

孟钟捷:很难说。我曾经问过法国教授这个问题,他说教科书中对维希政府的评价不再是简单的“一小部分人的政权”,而是说“很多老百姓都曾经犯过这样的错误”。正因为如此,德、法可以走向共同和解的道路,可以把奥斯维辛作为一种欧洲纪念来看待。

法国人对二战的“神话”记忆确实已被打破,但也有些并不是神话。比如法国共产党中的牺牲者、戴高乐做出的贡献等,确实也为大家承认。只是,有些东西也不能否认:第一,维希政府当时的确受到大部分法国民众的欢迎;第二,维希政府当时的所作所为,并不仅仅出于纳粹政府的压力;第三,解放法国,盟军也有功劳;第四,二战中除了要谴责德国纳粹之外,我们也要对西方欧洲文明进行反思。

奥地利和波兰:都不只是无辜的受害者

澎湃新闻:1938年,纳粹德国实现了德奥合并,奥地利到二战结束前都受德国统治。似乎奥地利一直是特别无辜的形象?

孟钟捷:奥地利也希望大家记住它这种无辜的身份。奥地利人在二战后第一个跳出来说“我是受害者”,而且还是很特殊的受害者,因为其他国家都没有像奥地利那样受纳粹统治如此之长。在战争结束后,奥地利遇到的情况比法国更糟糕,它被作为战败国处理,四国分区占领,最后达成奥地利是永久中立国的协议,奥地利才获得独立。

澎湃新闻:奥地利对于自己的二战记忆,始终是受害者的形象吗?

孟钟捷:不是。其实从上世纪六七十年代开始,奥地利历史学家就说这种记忆是错误的。首先,德奥合并在奥地利得到很高的支持率。这其实也很正常,希特勒自己就出生在奥地利,而且奥地利本来就是一个德意志国家。它在1871年俾斯麦统一时被排斥在外,但这只是权宜之计,大家都觉得德国和奥地利迟早会合并。一战后,德国提出与奥地利合并,而《凡尔赛和约》却持反对态度。1938年德奥合并时,政界反对,但老百姓是支持的。

希特勒在奥地利实行的镇压政策,镇压的是“反对政权的人”和“犹太民族”。东部的集中营内,其实很多看守都是奥地利人。所以奥地利人在反犹这方面也做过很糟糕的事情,包括维也纳周围也有很多集中营。直到1980年代,奥地利慢慢转变了立场,开始向犹太人道歉,进行一些赔偿。

澎湃新闻:波兰呢?奥斯维辛集中营就在波兰。

孟钟捷:首先要厘清一个事实,奥斯维辛集中营内确实有很多波兰的犹太人,但是波兰人和波兰犹太人不是一回事。除了德国之外,波兰是二战前犹太人聚居最多的国家,尤其在华沙。但是,波兰犹太人最多,并不代表波兰对犹太人好。“反犹”问题能成为今天欧洲人共同反思的问题,就说明二战前“反犹”现象在欧洲是相当普遍的。

所以,奥斯维辛集中营的解放,对波兰人的意义是很复杂的:首先,波兰本来就存在“反犹”现象,以致于他们不能义正言辞地反对奥斯维辛;其次,德国人杀的犹太人不仅仅是波兰犹太人,所以波兰只以祭奠波兰人的名义来纪念奥斯威辛集是有问题的;最后,波兰和民主德国(东德)在冷战时期同属社会主义阵营,谴责德国又显得不那么顺理成章。

澎湃新闻:波兰如何面对奥斯维辛集中营这段历史?

孟钟捷:我最近刚看了一篇论文,里面就提到了这个问题。奥斯维辛被解放之初,由波兰人接手管理。他们在集中营里办过一些展览,但主题不是犹太人,而是非犹太人。从1947年开始,波兰政府以及此前的战俘强调奥斯维辛集中营的历史是“波兰民族与其他民族的灾难史”,随后叙述的是一种英雄式的斗争史,从中导出反抗德国纳粹的胜利故事。

1970年代,波兰人还在奥斯维辛集中营的展览中,着力宣传受害者的“天主教徒身份”。波兰是传统的天主教国家,天主教势力比较强大。1979年波兰裔的教皇约翰-保罗二世访问奥斯维辛后时,推动了更多教会标志的建设,其中就包括一个8米高的十字架,这也引起了很大争议。

而随着历史的发展,证据不断被挖掘出来,证明波兰人对奥斯维辛也是负有责任的,所以波兰人内心应该也是痛苦的。一方面,波兰人要强调自己的受害者身份;另一方面,在奥斯维辛这个问题上,它的记忆明显造成了对犹太人的二次伤害。到上世纪八九十年代,波兰人才开始承认奥斯维辛里也死了很多犹太人。

不过,2011年,一位法国教授谈到了波兰的态度变化:波兰和所有相关国家差不多,1990年代后都把奥斯维辛直接与犹太大屠杀挂钩,造成了一定程度上的误解。但其实奥斯维辛是大屠杀,杀的不只是犹太人,还有吉普赛人、波兰人、苏联战俘等。奥斯维辛里确实死了很多犹太人,但是把奥斯维辛等同于犹太大屠杀就有问题了。这是波兰人自己都没有意识到的问题。

澎湃新闻:似乎几个国家的二战记忆,都经历过史料还原、发现和改变的过程?

孟钟捷:确实,在这个过程中,你会发现历史的复杂性。很多国家都希望把自己树立为受害者,站在道德的制高点上,但事实总归是事实,掩盖其实于事无补。二战的记忆之所以今天还能够得到学术界的关注,还能被讨论下去,是因为它是复杂的。复杂的背后,人们可以进一步去观察国家的立场究竟是如何形成的、如何变化的。

在二战记忆过程中,什么样的情况下,国家能够找到让民众反省的契机,同时通过对这种契机的寻找,让不同国家对相同事情形成共同记忆,这大概是最令历史学家感兴趣的问题。

现在,关于记忆的研究是历史学研究中非常热门的话题。记忆研究越深刻,历史学家对自己追求真相的能力越怀疑。我们往往会觉得历史学家能够恢复真相,但实际上,历史学家还是活生生的人,他生活在特定时代,这样一种特定时代给历史学家一种无形的使命。无论历史学家感觉到了这种使命的存在与否,都在不自觉中完成了时代需要他完成的事情。

澎湃新闻:这就像人的记忆都是有“选择性”的,和所处的时代、环境都有关系?怎么理解时代对历史学家的影响?

孟钟捷:对。所以我说历史学家会有时代的局限性,但同样也能做出一些跨时代的东西。如今奥斯维辛成为一个隐喻,隐喻着欧洲人屠杀犹太人而不仅仅是德国人屠杀犹太人,或者也可以说是现代文明屠杀犹太人。这便是历史学家对历史记忆的贡献。法国人在研究维希政权对犹太人的迫害时,从来没有想过,原来法国人可以在这点上与德国人存在共性。

你可以说1960年代后的法国历史学家坚持恢复历史真相,反过来也可以说上一代法国人做的很糟。但一代代人都有自己的任务。1950年代到1960年代的历史学家,对法国“抵抗”神话的建构是负很大责任的,但是这种责任不该仅仅由个人承担,因为时代也把这种责任压到了他们头上。1945年法国要重新崛起、民族要振兴,所以历史学家需要完成这样的使命。

而1960年代到1980年代的历史学家,要完成的是打破神话的使命,他们认为找到了道德的制高点,所以拼命进行批评。但他们也犯了一个错误,即没有理解时代中人所作出的决定。除了打破神话之外能不能再树立点什么?这便是1990年代以来的历史学家做的事情——在二战记忆中树立些正向的东西,与德国一起对整个世界进行反思,上升到共同记忆的层面。

这对我们中国也是很有借鉴价值的。我们一方面要不断督促日本道歉,除设立南京大屠杀纪念日、增大国家纪念力度之外,还应考虑将之进一步上升为国际二战记忆文化的组成部分。另一方面,我们也可以与时俱进地调整一些记忆内容,在哀悼逝者、痛斥凶手之外,寻找更有共性的回忆对象,如战争中光辉或丑陋的人性、追求和平的各种努力等,如此能在东亚战争记忆文化的建构中起到整合与领衔之效。

如果要做比较性研究的话,中国人多研究一下法国,还是有好处的。同样是受到侵略,同样是一半江山在别人手上,同样是存在过傀儡政权。战争中不仅存在着各式间谍,还存在着顺民。顺民的存在对我们的民族性也是有反省意义的。

在二战结束70周年之际,我们到底要纪念什么?战争记忆肯定不会只是记忆仇恨,主要纪念的是教训。教训究竟是什么?我们可以分成几个方面来看,一是我们自身要强大,“落后就要挨打”是中国近代历史以来的重要启示;二是我们不要轻敌,扬长避短需要以虚心学习他者为前提;三是我们要有反省精神。既如鲁迅先生那样鞭笞民族陋习,又如欧洲人纪念奥斯维辛那样警惕现代性的魔洞。

相关资料:

【法】奥利维尔·维韦奥卡《回忆法国抵抗运动,1945-2008》

【英】朱利安·杰克森《法国的合作、历史和记忆》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司