- +1

马轲上海个展“窟窿”,在90张画中找不同

原创 点击关注→ 艺术栗子 收录于话题#艺术栗子63#人物10

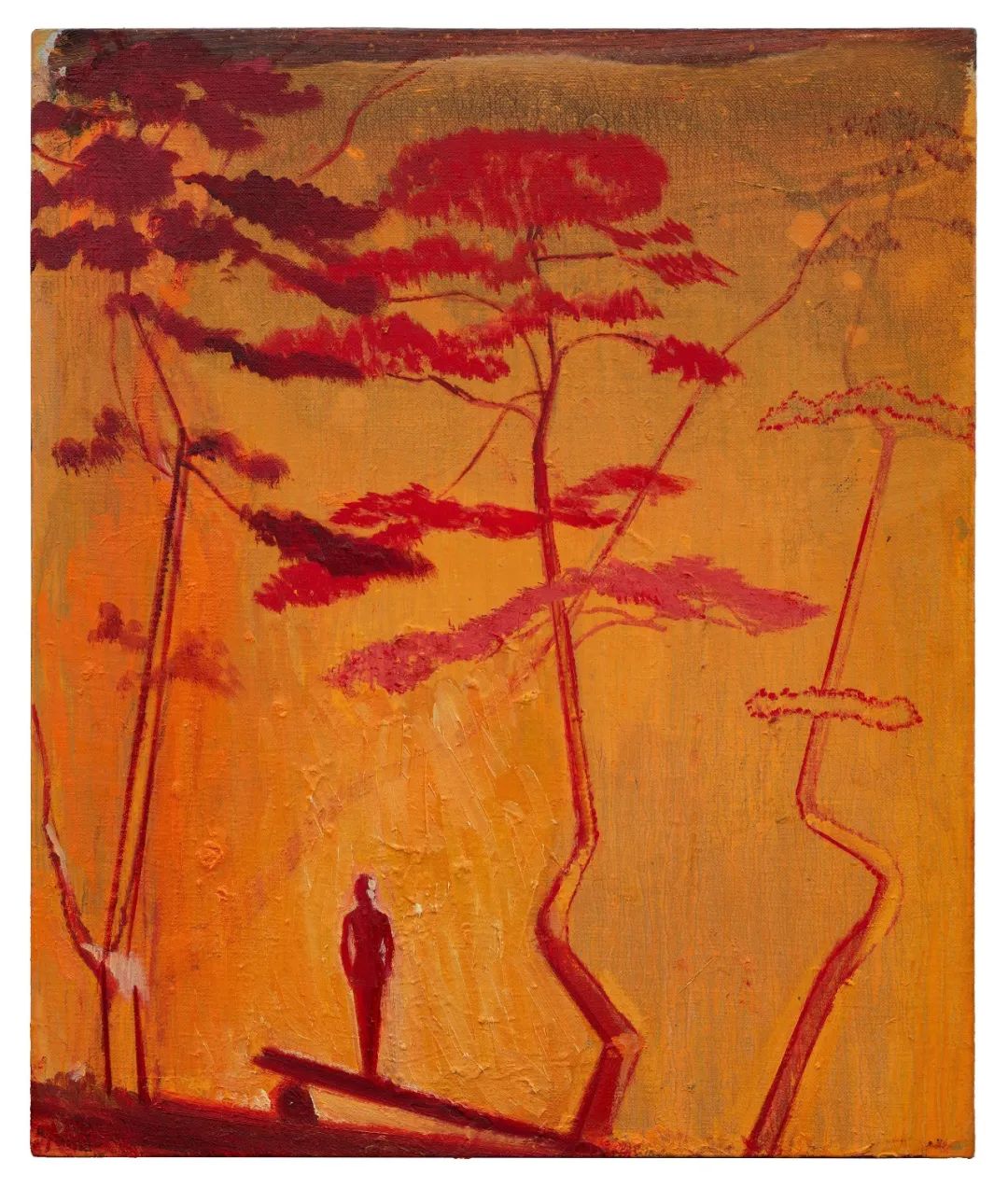

《无题》 布面油画 50x38cm 2020

进入马轲的画室,一块写着“罗浮深处”的小块横匾,静静倚靠在正对着玄关的格子内。如果不是马轲提醒,很容易就错过这处“景观”。“罗浮深处”指代道家的修炼之所,对于马轲来说,画室正是艺术的修炼之所。

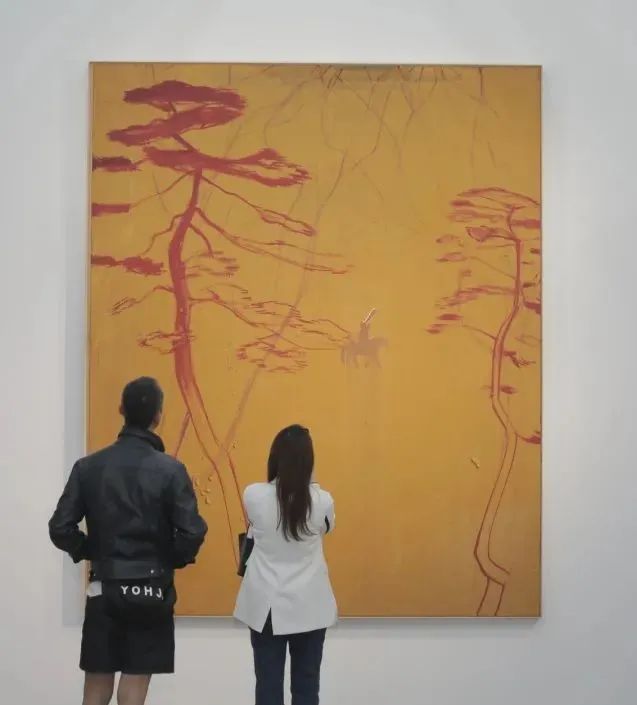

上海民生现代美术馆的“窟窿——马轲绘画展”展出90张画,艺术史家、策展人卢迎华将展览分为8个“房间”,每个房间中罗列了同一(相似)的图像,呈现艺术家跨越不同时期、处理不同问题的方案。这很像是一场“找不同”的游戏,唯有熟悉艺术史、了解艺术家创作的人才能找出其中的异同。对于马轲来说,这正是他年复一年、日复一日与绘画所做的“游戏”。

01

从艺30年后,此次美术馆个展就像马轲修炼多年“内功”后的一次小结。出生于1970年的马轲,赶上了两个时代的节拍。一个是20世纪之交的“新生代”画家潮,一个是2021年后艺术界掀起的70后、80后热。如果说这是时代所给予的运气,那么就很容易忽略在时代大潮中个人所特有的勇气与毅力,以及对绘画敏锐的感知和超出常人的勤奋。唯有具备这些特质,才拥有从时代大潮中跳脱出来的可能性。

《惘》 布面油画

59×72cm 1997

1993年,尚在天津美术学院油画系读书的马轲,成为首届罗中立奖学金的获得者,这一重要奖项为他的未来定下基调。及至2005年从中央美术学院油画系第四画室研究生毕业,马轲已经成为颇受艺术界瞩目的艺术家了。

在时代大潮的推动下,马轲的艺术之路就这样顺风顺水地发展起来了,但永不止步才是艺术家前进的真正动力。进入21世纪的这20年可以分为两个阶段,其在上海民生现代美术馆的个展“窟窿”(4月29日至6月27日)则着重展示了其第二个阶段的思考。

卢迎华将主题定为“窟窿”,这个题目源自马轲的一篇文章——他在儿时阅读时,将不认识的字都读作窟窿。在马轲的“词汇表”中,“窟窿”可用来指代任何对他而言陌生、未知的词语,具体到作品中,这更像是一种指代物、一种符号、一种未知的可能性。卢迎华表示,本次展览以“窟窿”为题,意在呈现作为艺术家的马轲所面对的艺术课题,他是如何工作的,为什么这么做,以及他的立足点。

他为什么这么做?这或许是很多人看到马轲作品后的疑问。在展览设定的8个“房间”内,可以看到艺术家持续工作的某个母题或图形:近年来反复描摹的水果静物、儿时在小人书中看到的马、传说中的神将骷髅踩在脚下,支离破碎的人体等。展览将注意力对焦于同一母题的反复回响与变调,这是马轲发明的语法。卢迎华希望,通过这种方式可以加强参观者对作品的印象和认知。

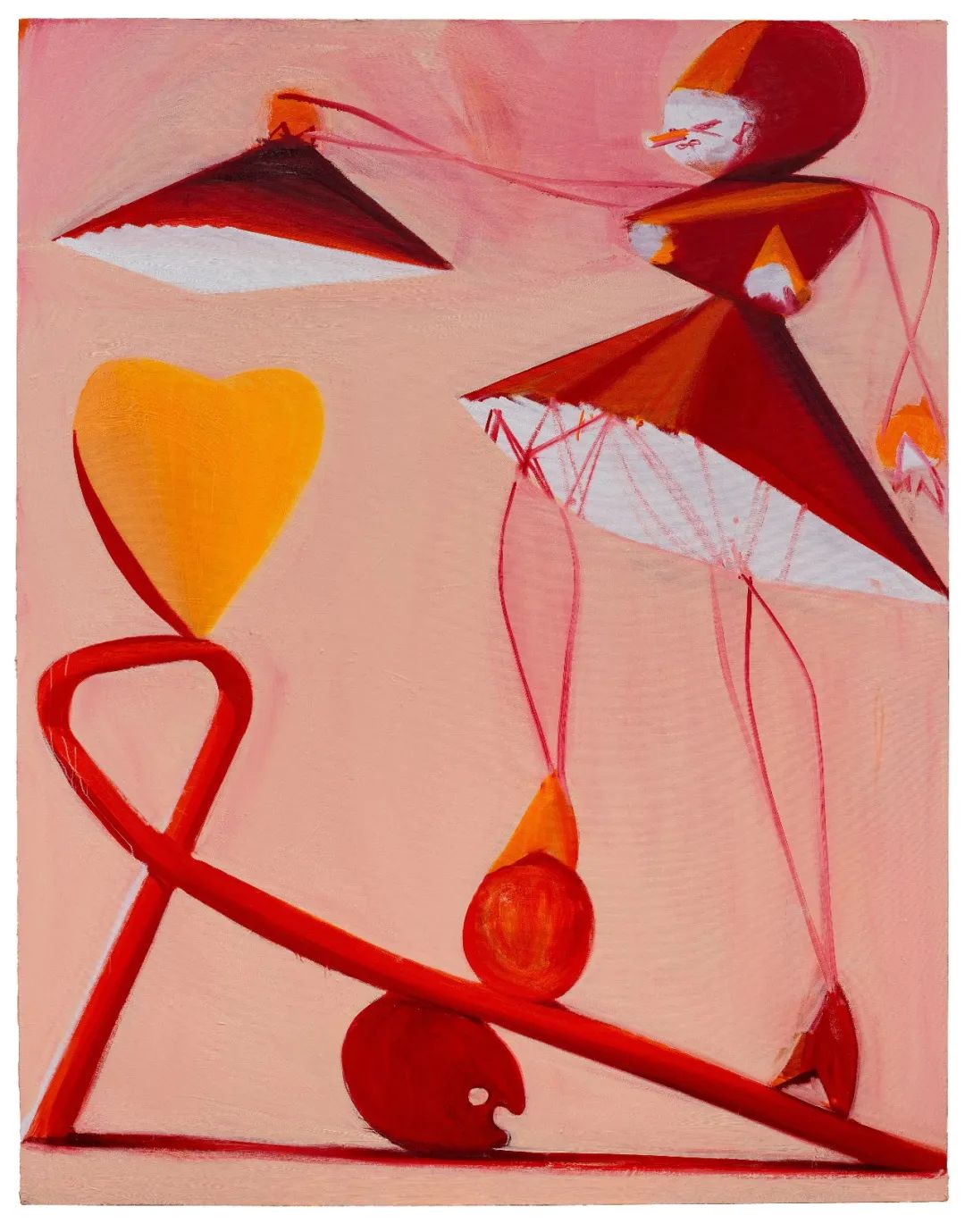

《爱之三》 布面油画

200x200cm 2021

《灯》 布面油画

179x229cm 2020

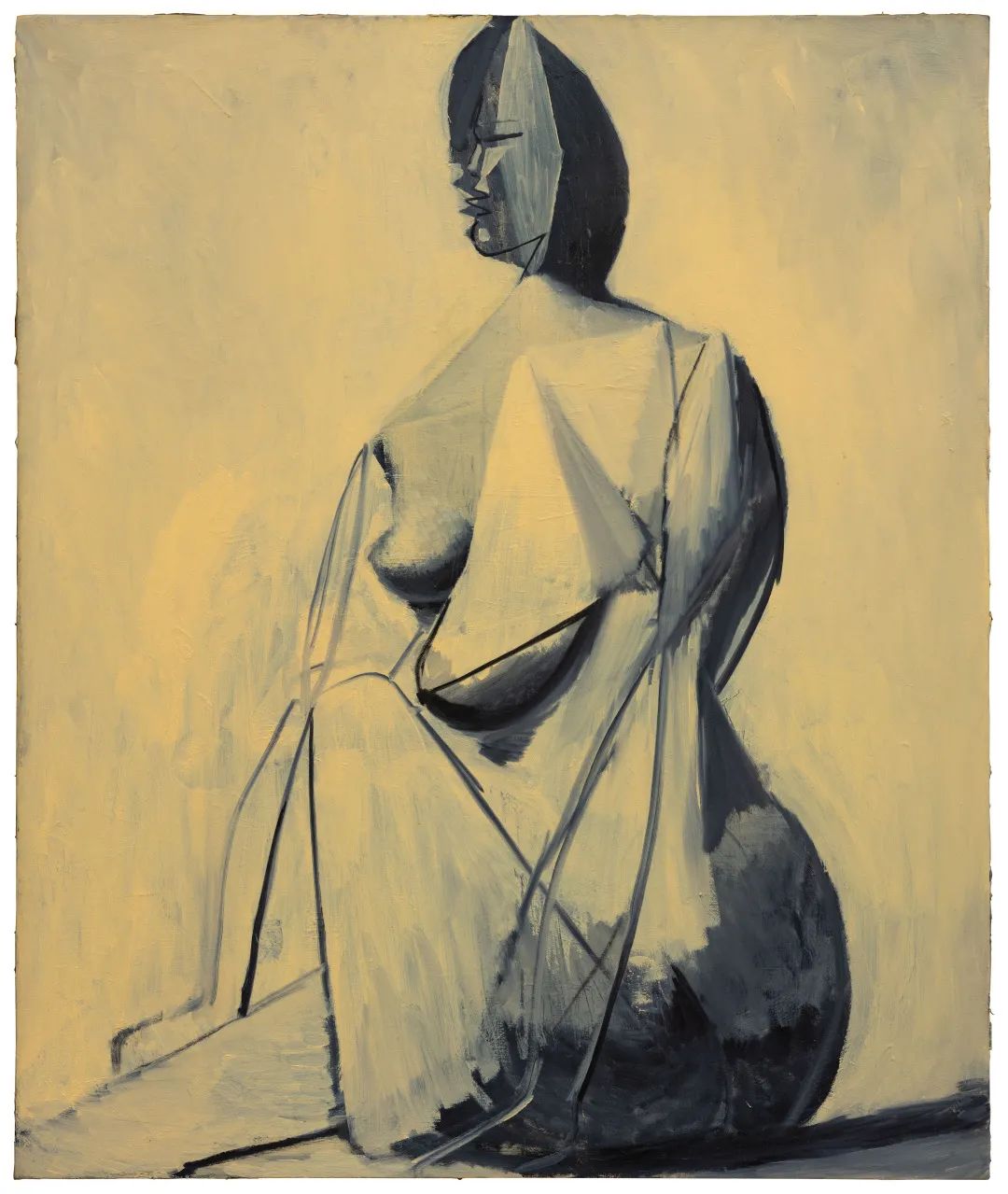

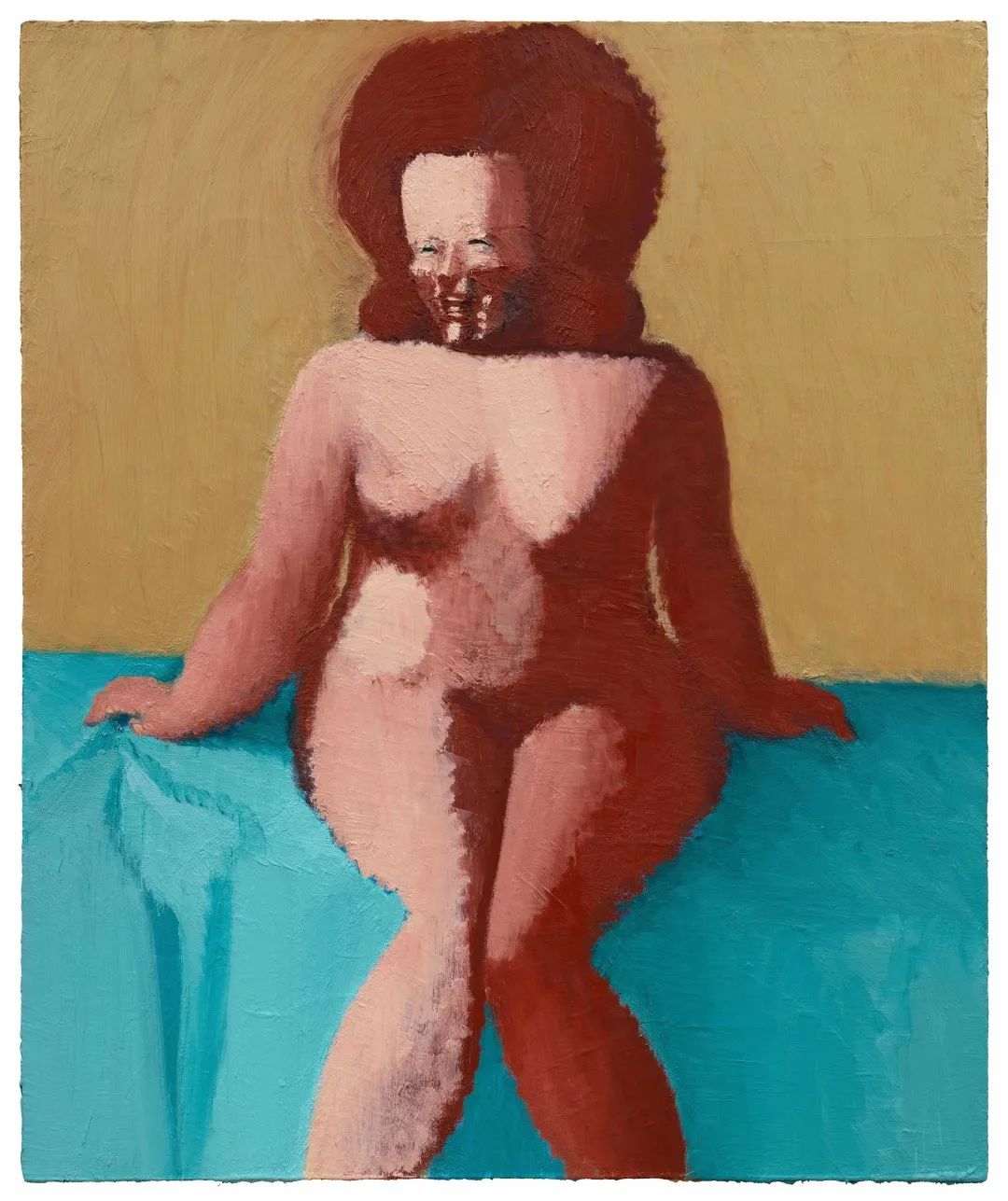

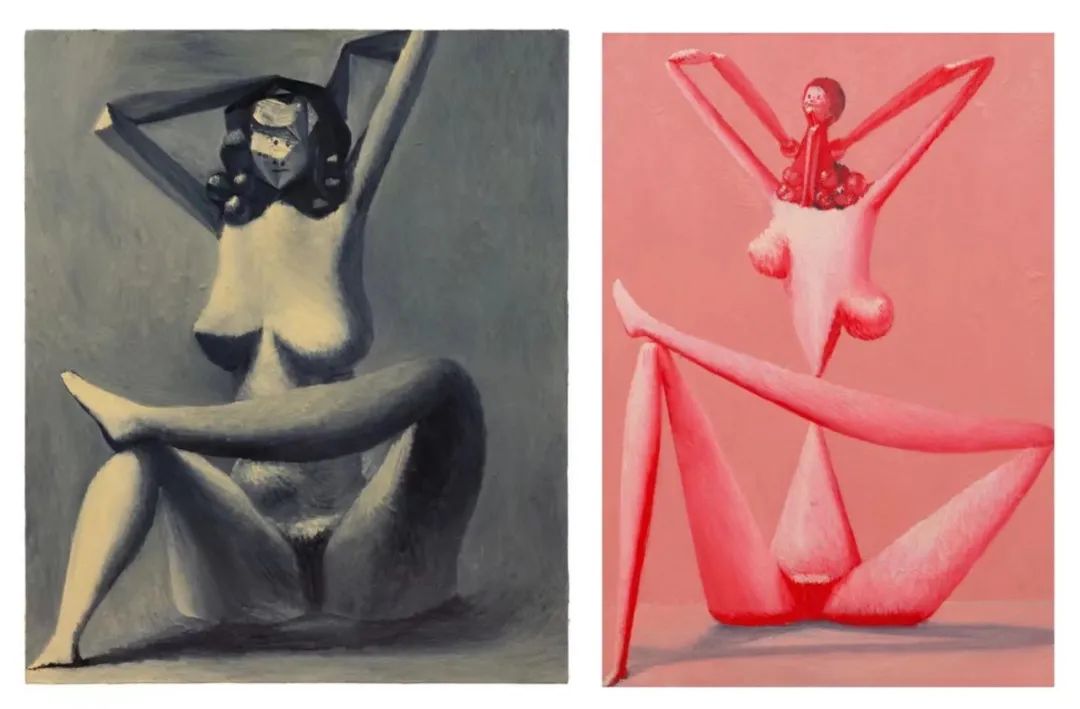

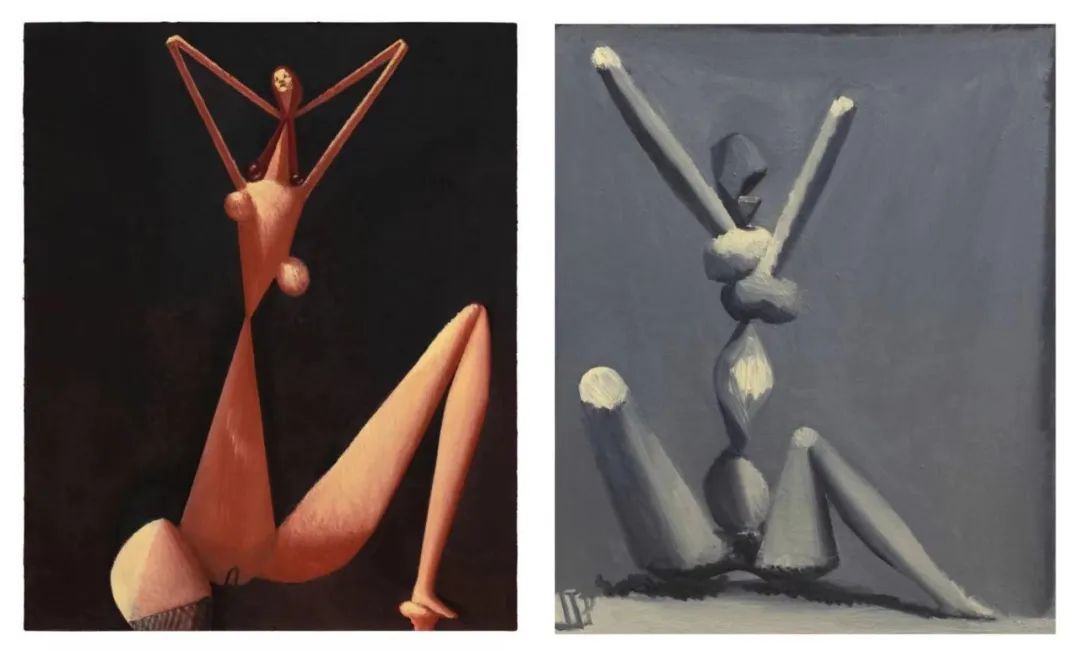

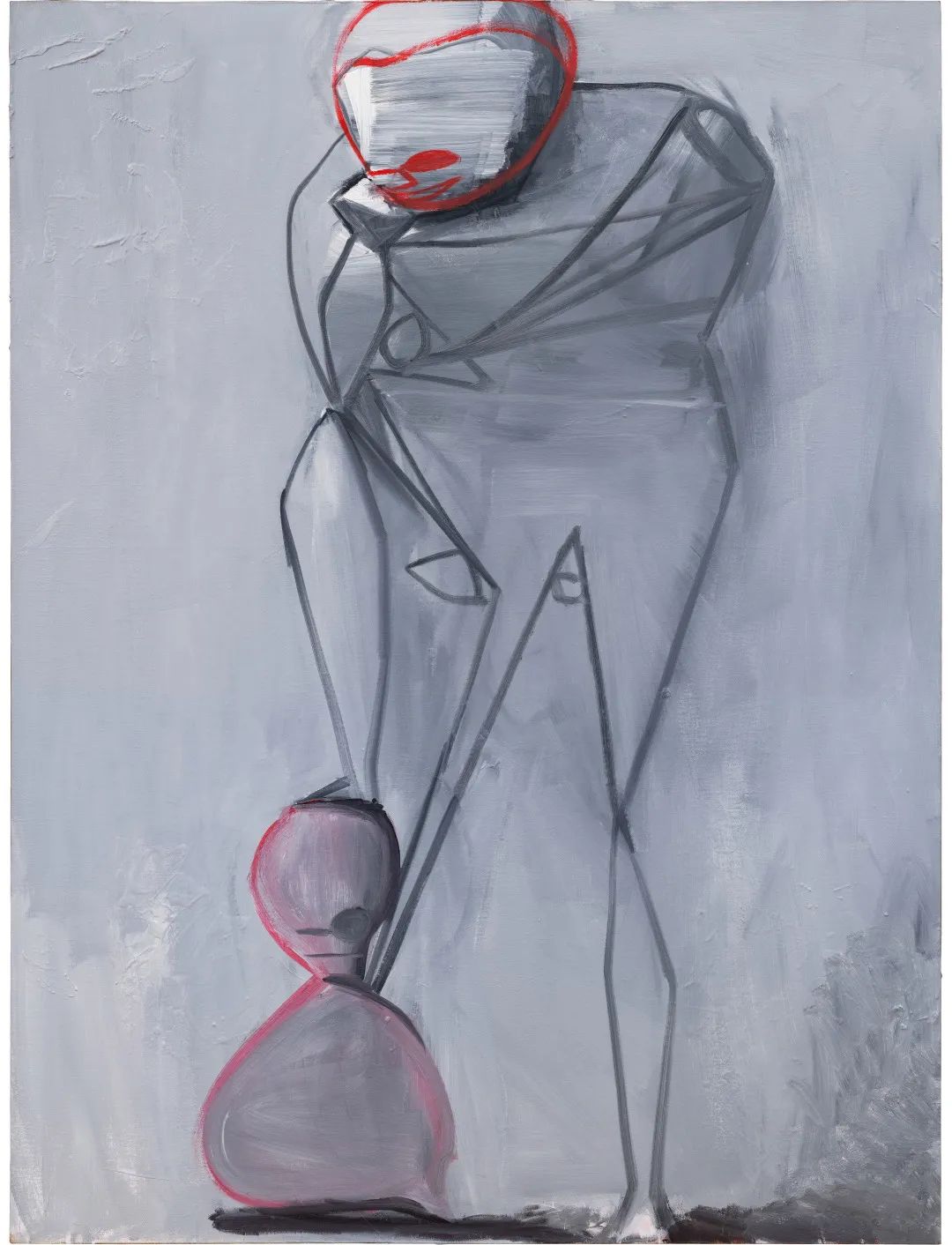

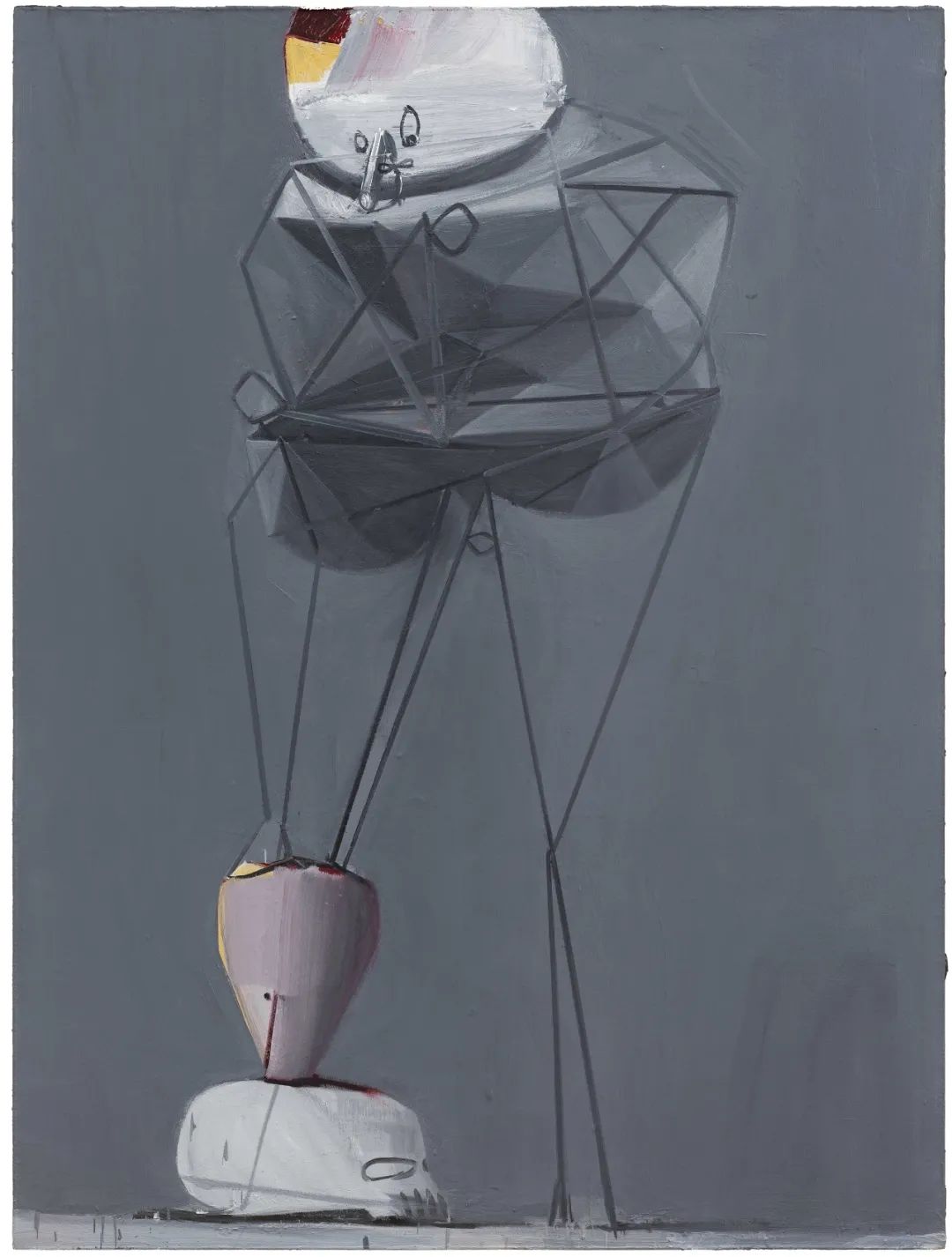

马轲用同一构图反复测试绘画的形式、色彩、线条、笔触,在画笔的调度下构建新的画面秩序。这样的反复,有时甚至高达几十次,在女人体的这个“房间”中,展出了16张同一母题的作品。从手稿到作品,就像儿时无数次临摹《芥子园画谱》一样,马轲借助日复一日的绘画实现自己的艺术实践。

一整面墙上的女人体或许能够对其所做的传承有所指向,但又可以看出有别于传统的自己的语言风格。一条线、两条线、三条线,不是简单的搭配组合,而是有着绘画千百年来传承下的范式,艺术家所要寻找的就是在新语境之下新的秩序。

《一个毕加索式的人体》 布面油画

120x100cm 2019

《笑女郎》 布面油画

72.5x60.5cm 2021

马轲并不是一个会滔滔不绝讲述自己作品的画家,他更喜欢聆听观者的感受。在展览现场,一位马轲的老朋友与他进行了深度交流。马轲惊奇地发现,这位老友不仅能清晰地看到艺术家在画面中的各种调度,而且在相似构图的画面中,老友都可以找到一种与自身生活经验相关的情绪。这种共鸣正是长期观察一位艺术家后,观看从中读到的深层的乐趣。

左:《裸女》 布面油画

120x100cm 2019

右:《裸粉》 布面油画

130x90cm 2020

左:《带球的裸女》 布面油画

100x81cm 2020

右:《肢体》 布面油画

72x59cm 2021

展览不仅是观众对艺术家的观看,同时也是艺术家通过他者重新梳理自己的过程。通过开展后与朋友的交流,“窟窿”的概念开始在马轲的脑中放大,如果将窟窿指代脑洞,那么我们眼睛所看到的一切,正是在脑洞中经过重组、激活,重新搭建视觉秩序后的产物。这其中就包含着马轲数十年来的疑惑:为什么老师所教的与我们看到的不一样?在马轲看来,绘画可以激活视觉结构,构建人与现实世界的特殊关联。这也是他在绘画中所要解决的问题。

02

2020年北京三远当代艺术中心艺术家同名个展“马轲”中,正对门的墙上贴着一排小字:“我眼前的世界,本质上是语言。语言的本质是抽象。”在这段或许需要转几次脑洞才能理解的自述中,包含了艺术家从艺30余年来的思考路径。

很难说清楚马轲对于绘画的动力,究竟来源于早期去东非援教时经历的风物,还是在央美第四画室感受到的现代性,现在已经难以将艺术家的个人成长分拣出来,唯有用作品留存绘画的印记。

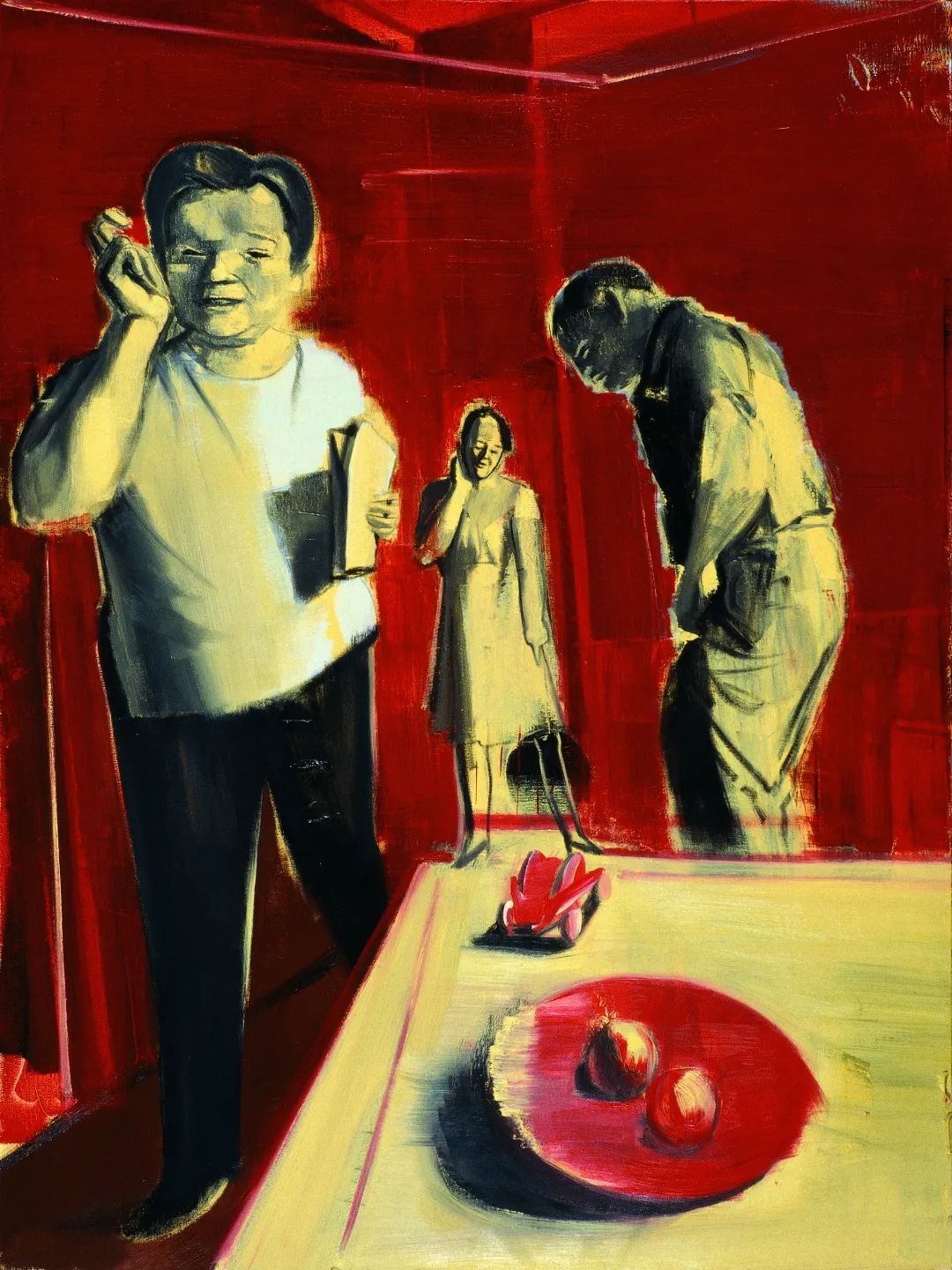

《三个人和两个桃子》 布面油画

200x150cm 2007

《杯弓蛇影》 布面油画

200x150cm 2011

《围观》 布面油画

438x390cm 2012

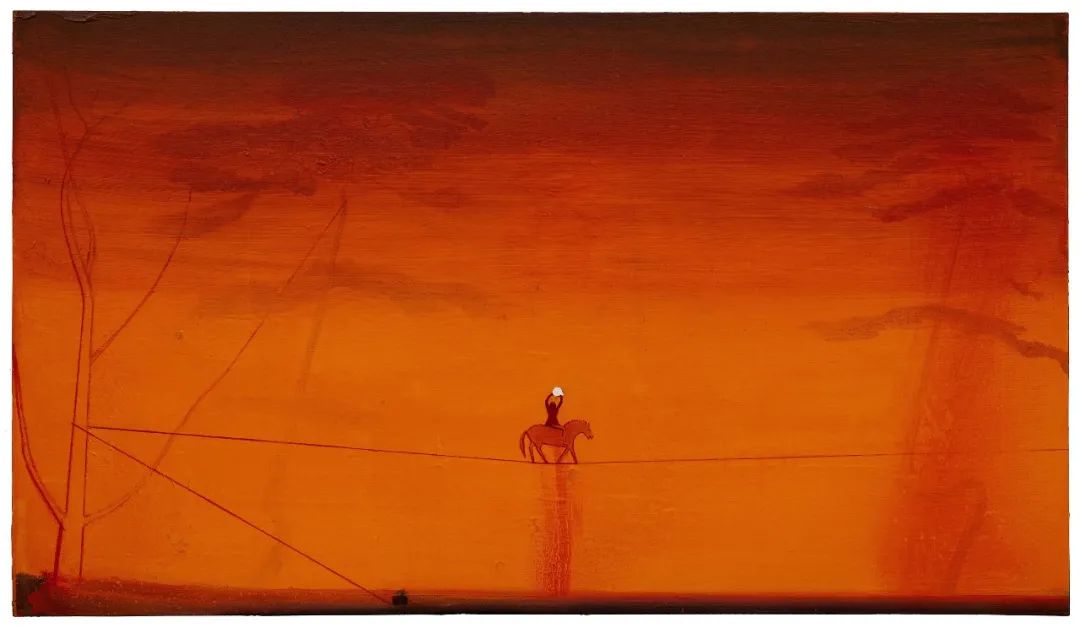

天津美术学院读书期间,马轲就已经为未来的绘画留下了一条线索,彼时围绕个体生命而展开的叙事,很长时间延续在他的作品中;1998年援教东非之时,正好遇到战事,那一次人生中难得一遇的海上逃亡经历,诞生了《渡》《祸》《呼吸》等作品,自此马轲的绘画开启了人类命运共同体的视角;2005年央美研究生毕业后,《英雄时代》《彼岸》《马上封侯》《蜘蛛》等构成了马轲的语言形式框架,看似简单却充满力量。

没有人能够独立于时代而存在,马轲的故事恰好与时代高度重合。70后画家属于特殊的一代,少时在现代中西方文化的交锋中成长,走出校门便经历艺术市场的洗礼,这也让他们面临着前辈未曾经历过的诱惑与困惑。如何在这场时代浪潮中自处,便成为这一代人的课题。

《曙光》 布面油画

60x50cm 2020

当“为什么画”这一问题普遍出现在70后群体中时,绘画开始出现了集体性的面貌。在这种集体性中,马轲用那些大胆、前卫的配色与构图,在艺术史范畴的绘画性传承上进行变与不变的试验,逐渐构建了自己独特的内在逻辑和精神指向。

在马轲的作品中,经常能看到熟悉的题目和形象,而这一切就像德国戏剧革新家布莱希特提出的“间离效应”,马轲在画面中构建的“剧场”可以让观众入戏,但并不融入剧情。

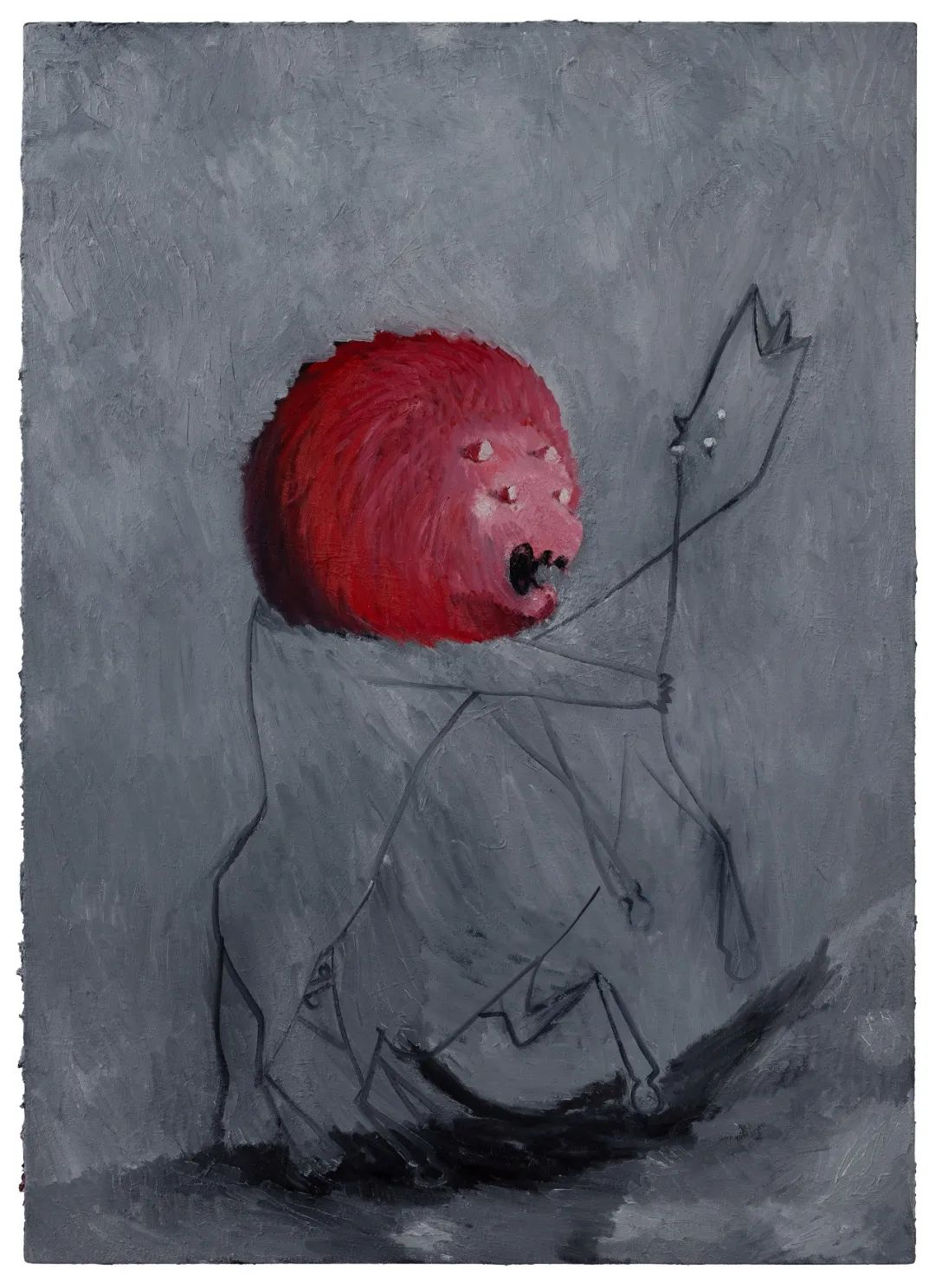

出自《史记·伍子胥列传》的“掘墓鞭尸”,在马轲的笔下成为一个有着恶魔外型的人踩着一颗头颅,这与我们认知中的历史有着截然不同的剧情,而这种反转正是这个时代的典型特征。出人意料的是,画中带着强烈变形的造型,原型竟然来自马轲画室内一座金刚造像。

左:《掘墓鞭尸(二)》 布面油画

200x150cm 2017

右:《尼禄》 布面油画

200x150cm 2020

左:《国王的游戏一》 布面油画

200x150cm 2021

右:《国王的游戏二》 布面油画

200x150cm 2021

以此类推,与卡夫卡小说同名的《变形记》、与希腊神话无关的《酒神》等,那些出自东西方文学经典的典故和名字,并不具备任何指代意义,包括新近加入的狮子和兔子的形象,他们只是在马轲绘画时,观看的记忆偶然从脑洞蹦了出来。那些真实存在的物象,通过马轲的变形、重组成为新秩序中的一部分。

《狮子和马》 布面油画

105x75cm 2020

《搏斗》 布面油画

145x115cm 2020

马轲将写实与写意杂糅在一起,他所关心的是如何完成画家的使命,用色彩构建画面的平衡感、用构成搭建画面的稳定性、用笔触增加画面的丰富度,这一遍遍反复绘画所带来的的突破,正是他所强调的“抛弃旧的束缚,改变已知规则”。

03

绘画不是凭借一腔热血,也需要画家有着足够的冷静与理智。不同于2000年后躁动与愤怒给马轲创作灌注的叛逆情绪,年龄增长带来的冷静让绘画多了理性。马轲自带的绘画天赋,与骨子里的理性与魄力相融合,得以逐渐走出自己的路。

《风雨欲来》 布面油画

236x133cm 2020

新秩序的建立,需要脱离情绪的牵制,理性地控制画面。画家需要有缜密的思维逻辑,有着广阔的视野,这似乎成为新语境下对艺术家的新要求。除了大半时间用于画画,空闲时马轲将修剪盆景、上网冲浪当成另外一种修炼,前者让他愈发沉稳内敛,后者打开他看世界的另一扇窗。当马轲展示他的盆景照片时,间距统一的盆景彰显了艺术家理性与果断的一面。从感性到理性,这正是70后艺术家的一类典型样板,他们既尊重传统,也勇于在传统的肩膀上做出自己的改变。

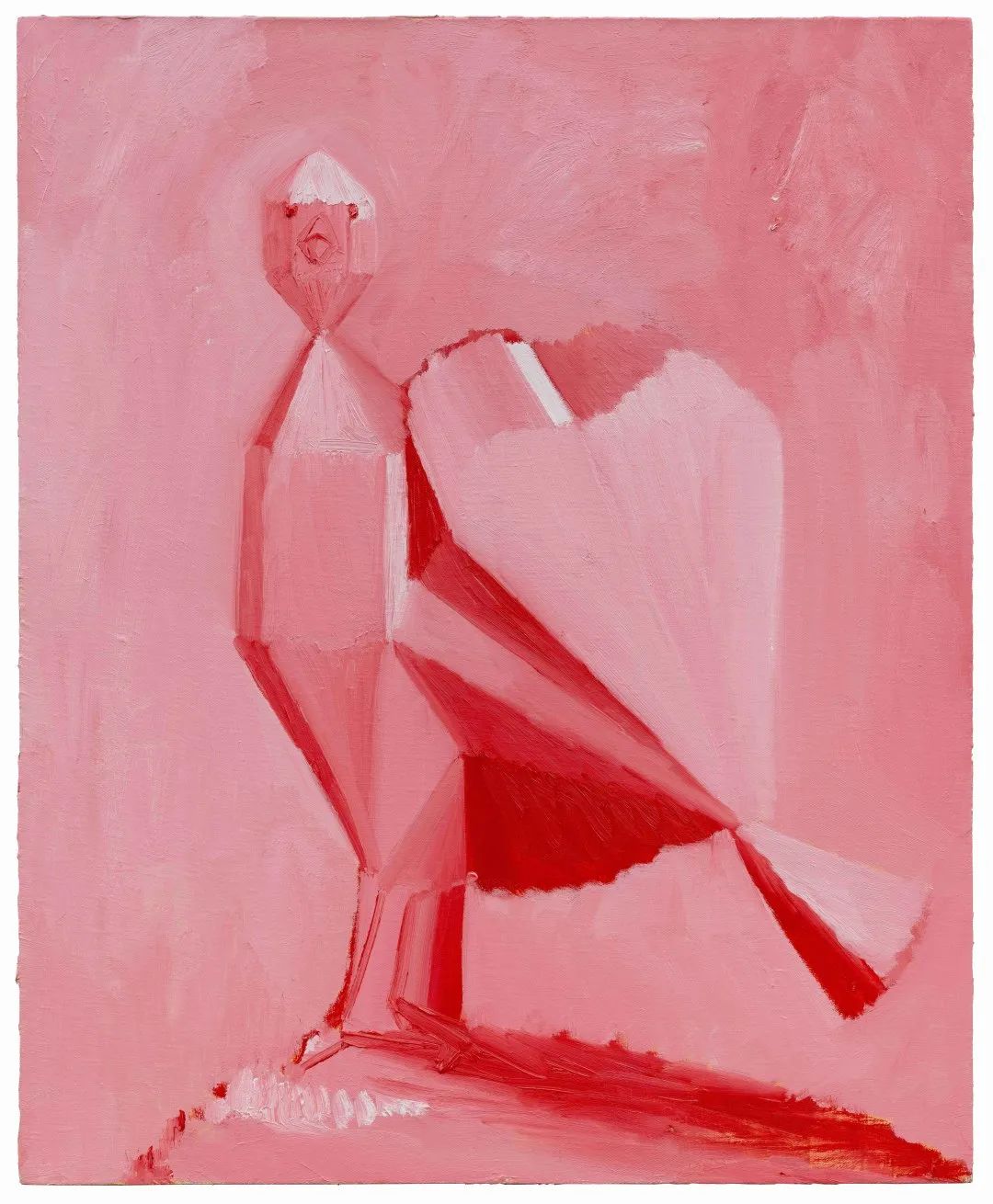

《鸽子之三》 布面油画

200x150cm 2021

《鸽子之二》 布面油画

72x59cm 2021

从乔托到安格尔,从塞尚到毕加索,这种递进关系逐渐汇成美术史的一部分,他们带有主动性的转变成为时代中重要的一笔,而这种转变也正与画家所处的时代气息紧密相连。马轲认为,绘画的世界实际上是一系列经验和符号的总和,所以他在不断重复和探索自己的语言,解决完一个问题又拥抱下一个问题。

艺术家马轲

在古书的整理中,经常会遇到书被虫蛀而无法复现的情况,便用□替代,留给读者自己体会。这个□很像马轲的“窟窿”,看似有迹可循,却又难以判定,可反复玩味儿。这是艺术家与绘画做的“小游戏”,也是艺术家留给自己的题目。

文字|顾博

图片|马轲、上海民生现代美术馆

三远当代艺术中心、艺术栗子

往期阅读

20岁的朱珠,想为朱新建做一场最好的展览 | 艺术栗子

800亿元城市更新基金!MoMA首次做中国建筑展、巴塞尔回归有新招(内含“妖怪”展赠票)| 晚安栗子

商务微信|ann_124

商务邮箱|artchestnut@126.com

媒体矩阵|人民日报 澎湃 头条 网易

腾讯 百度新闻 艺术头条 微博 搜狐

抖音 小红书 bilibili 视频号

原标题:《马轲上海个展“窟窿”,在90张画中找不同 | 艺术栗子》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司