- +1

又一位泰斗级人物离开了,你可知他用英文把中国古诗词翻译得多美?

很多朋友可能都被一位百岁老人刷了屏。

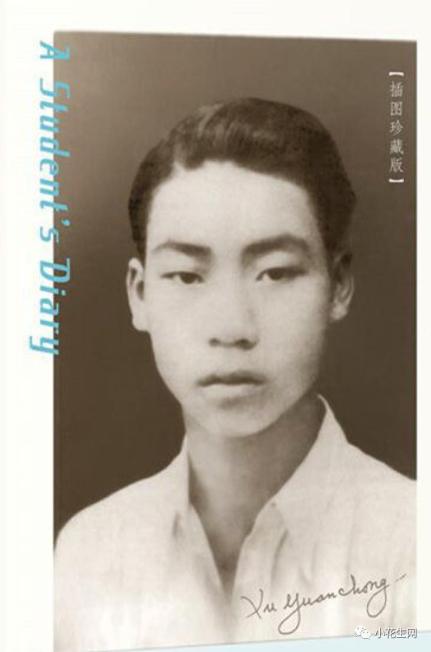

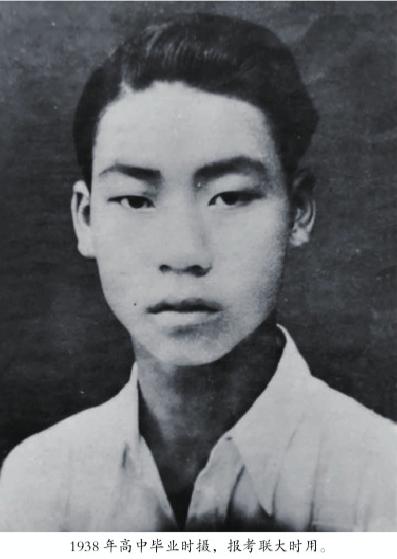

年轻时,他是这样的青年才俊 ...

活到100岁,他是“永远年轻、永远热泪盈眶、工作到最后一刻“的倔强老人 ...

他叫许渊冲,北大教授,被称为“中国翻译界泰斗”。他的名字大家可能不熟悉,但是他翻译的作品可都是响当当的。比如《包法利夫人》《红与黑》《约翰·克里斯托夫》《李尔王》《罗密欧与朱丽叶》……

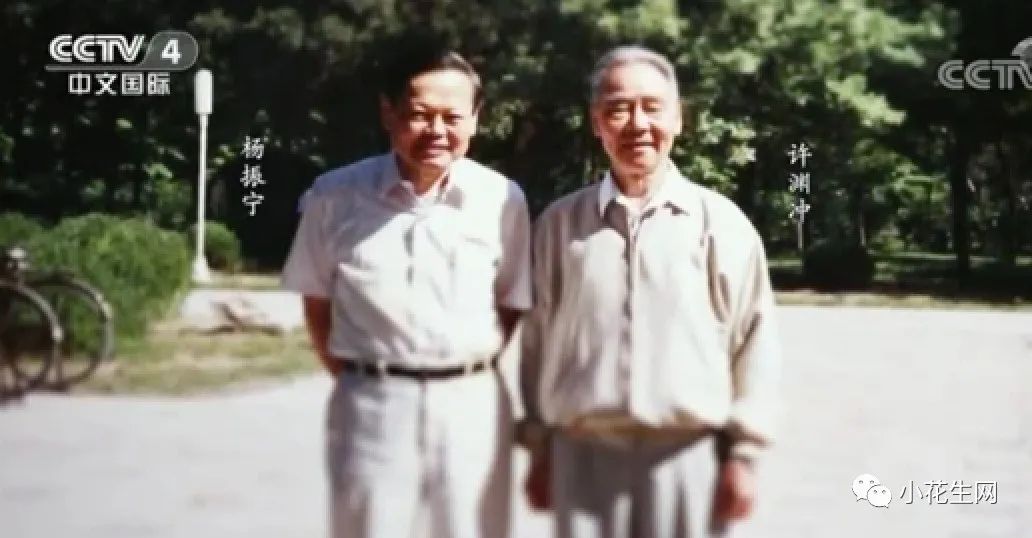

他也是最近大热的“西南联大90后”的其中一位,钱钟书的得意门生、杨振宁的同窗好友 … 对了,俞敏洪是他学生。

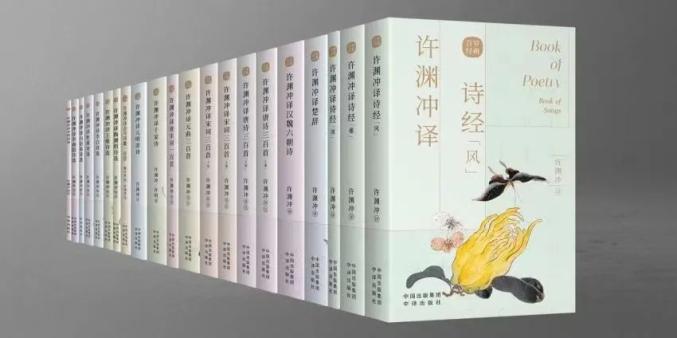

许渊冲,1921年生于江西南昌。1943年毕业于国立西南联合大学外语系,1944年人清华大学研究院,1948年赴欧洲留学,1950年获巴黎大学文学研究院文凭。自1951年起,在外语院校教授英文、法文。1983年起任北京大学教授。他翻译了《诗经》、《楚词》、《唐诗三百首》、《宋词三百首》、《李白诗选》、《苏东坡诗词选》、《元明清诗选》、《西厢记》等,是唯一把中国历代诗词全面、系统地译成英、法韵文的专家。他还将英、法文世界文学十种名著译成中文。已在国内外出版中、英、法文文学翻译作品六十余部。

一般提起翻译家,我们感觉他们在做的是把外语作品翻译成中文。许先生的特色是,不光是”英译中、法译中“大家,还是”中译英、中译法“的开创者。

他居然把我们自己读起来都需要翻译、讲解的中国古诗词、古文、戏剧译成了英文、法文,把中国文化推上了世界舞台。

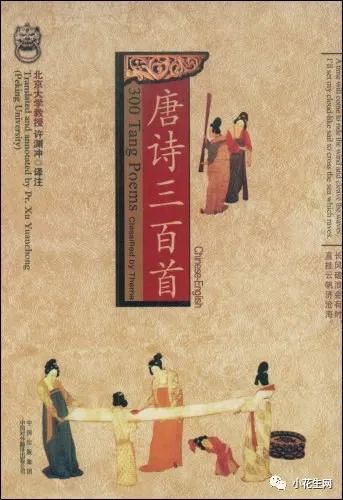

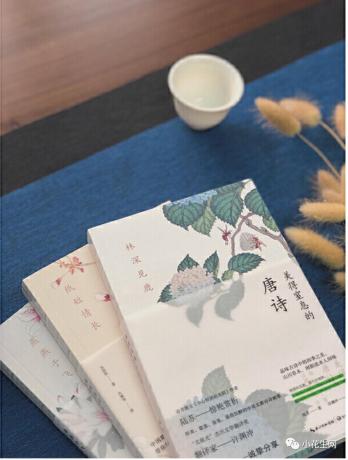

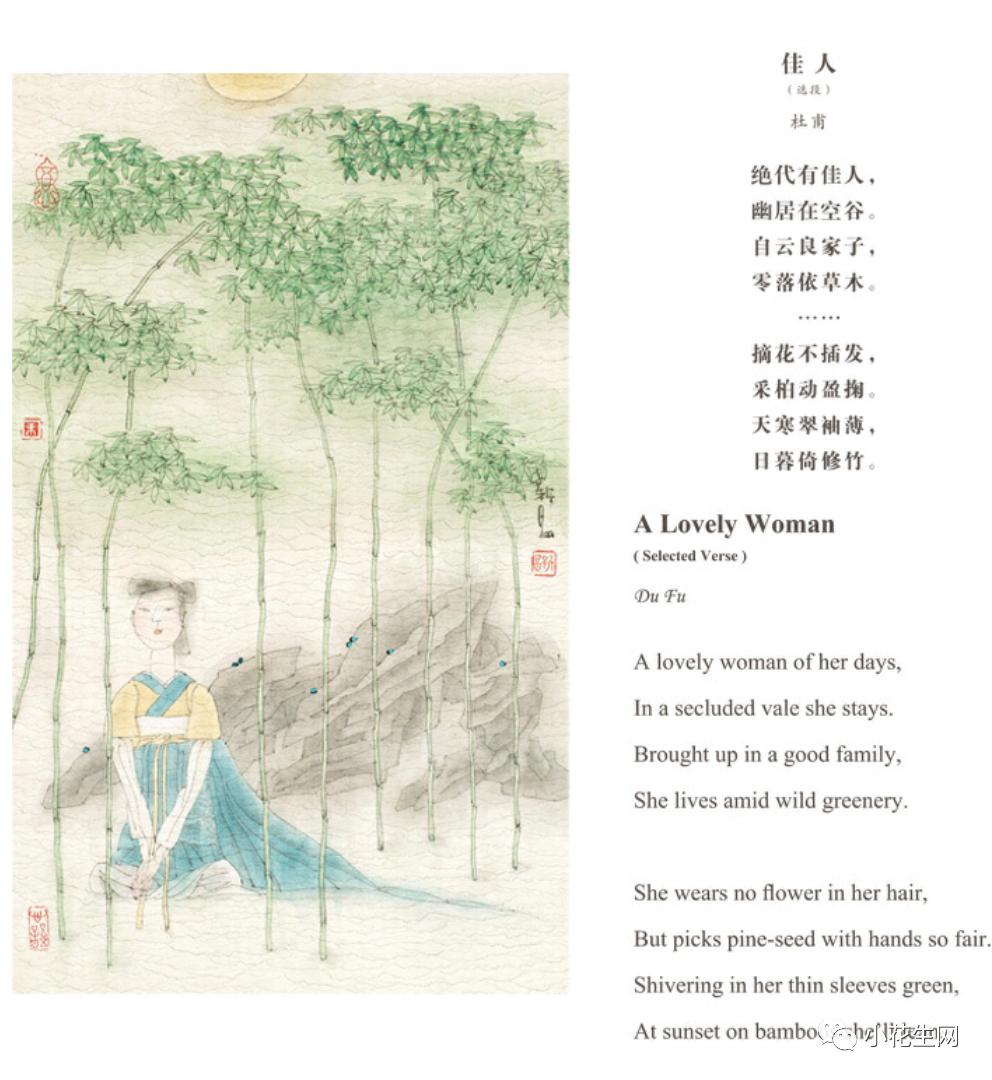

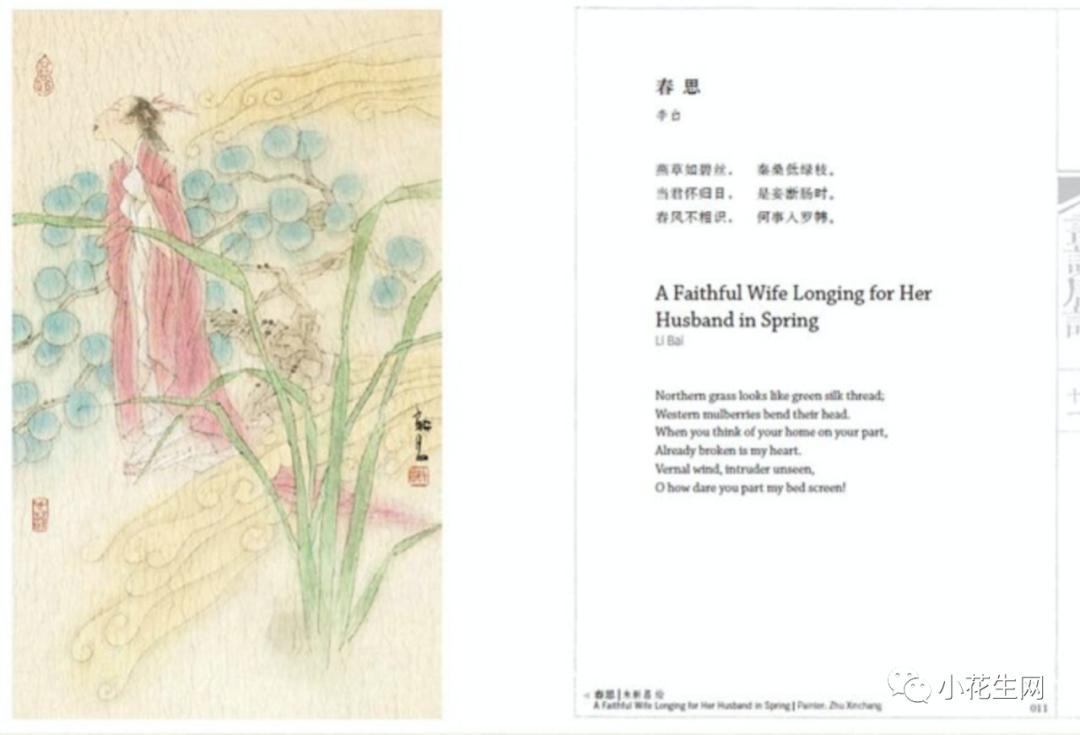

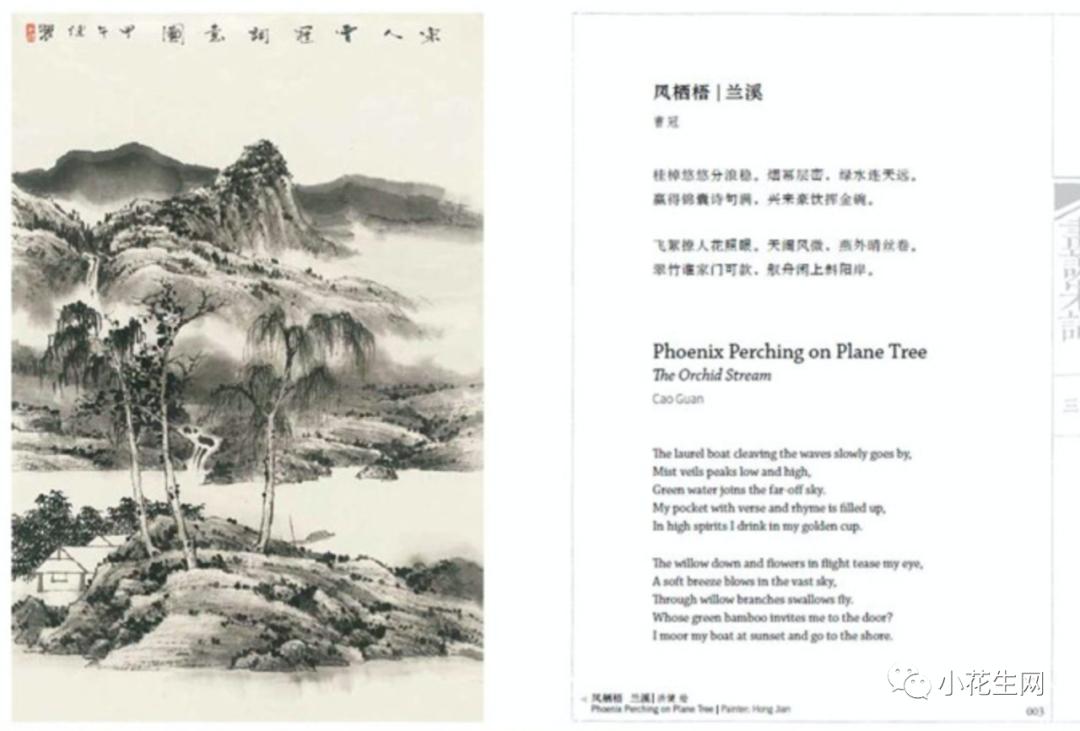

比如,翻译成英文的《唐诗三百首》

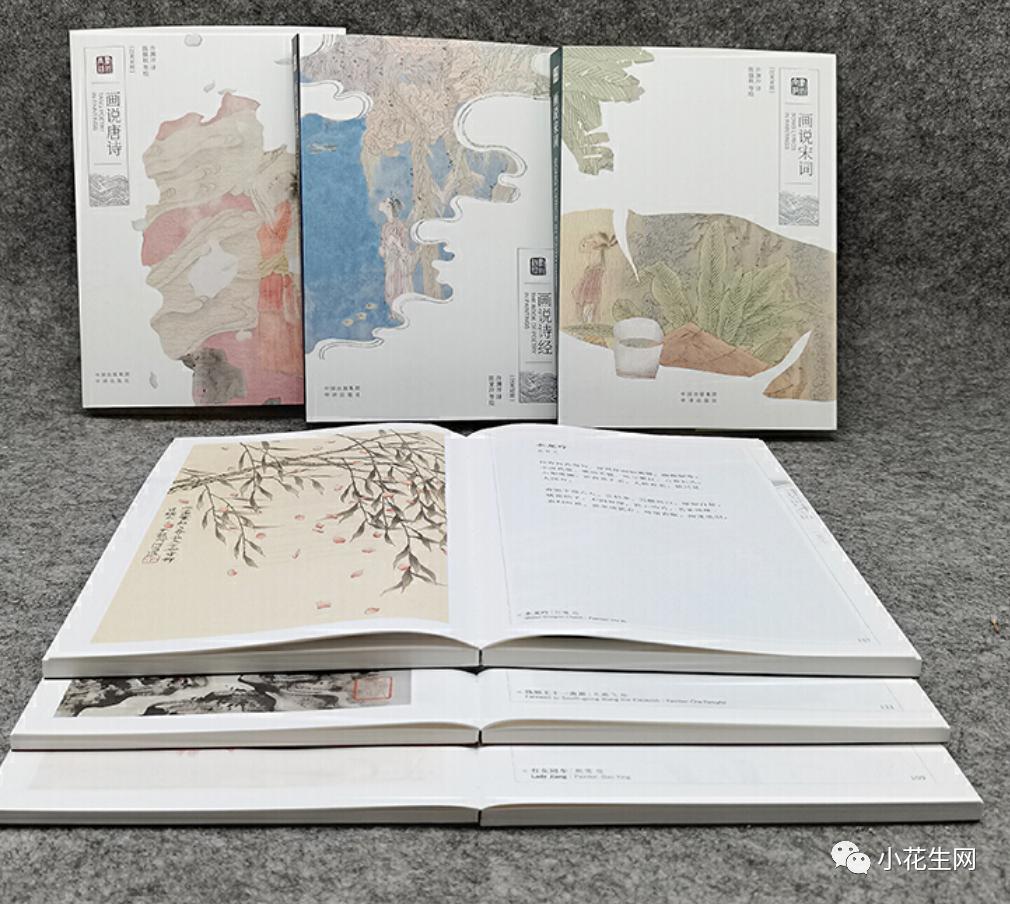

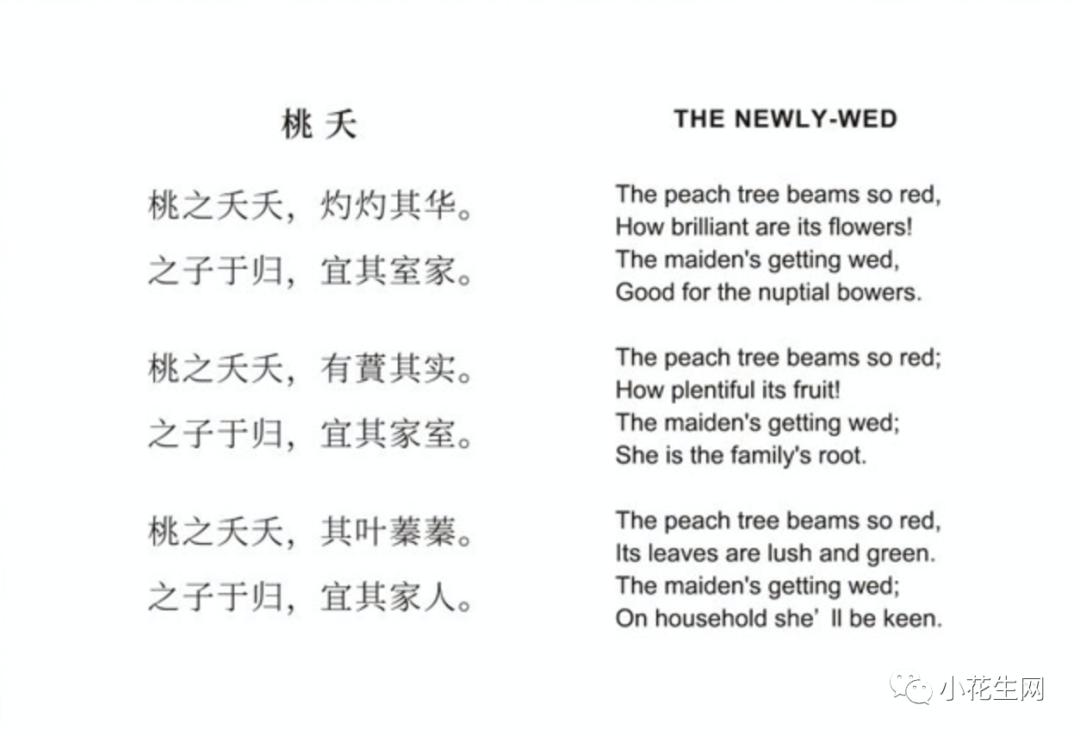

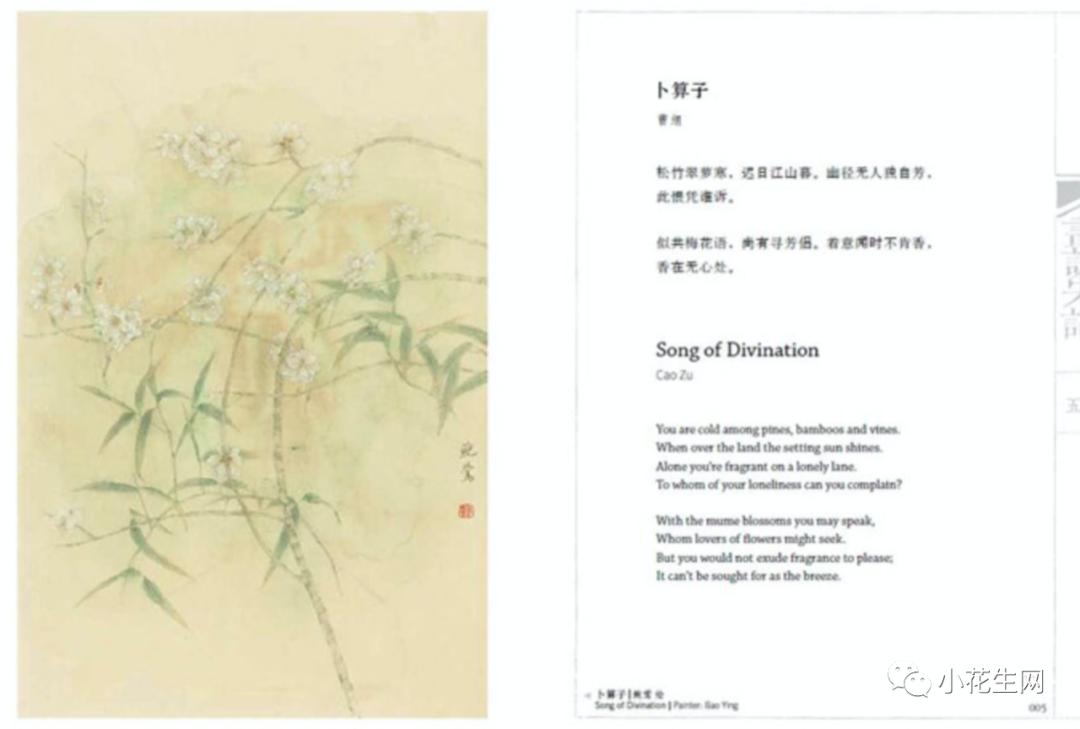

“美得让人窒息的” 的中英双语《诗经》《宋词》《唐诗》...

还有《楚辞》《论语》《桃花扇》《牡丹亭》……

许渊冲英译中国传统文化经典系列

虽然世界名著有多个翻译版本。但因为他,更多的中国读者认识了于连、哈姆雷特、包法利夫人、罗密欧与朱丽叶……

也因为他,西方世界开始了解李白、杜甫、白居易、苏东坡、李清照、汤显祖……

这方面,他的贡献,可以用一句话概括:把一个国家创造的美,转化为全世界的美。

4月,许渊冲刚刚过了100岁生日,没想到昨天就离开了我们。

“翻译”,无论是中译英,还是英译中,都是爱读书的花友们非常关心的一个话题。不如我们一起走进这位“翻译大家”的人生,了解这个人,也对翻译这回事有更多的了解。

说实话,他学英语的“招儿”,还是惊到我了。走,我们一起去看看。

许渊冲。 本文由公众号新华每日电讯(xhmrdxwx)授权发布

1

外语学习之路:

从连字母都说不清楚,到成为翻译家

这位能够在古典与现代文学中纵横驰骋,在中、英、法文的世界里自由穿越的大师,并非天生。

许渊冲年少时是讨厌英文的,连字母都说不清楚,他在日记里写,小时候学英语的感受是”恼火“!

不明白为什么daughter意味着女儿,pupil意味着学生,也记不住26个字母发音,要在WXYZ后面写上汉字“打波了油,吓个要死,歪、嘴”才能背下来……做梦也没想到后来会有兴趣,到了高中一年级,甚至英文有不及格的危险。

他一开始的学习方法就是“死记硬背”。到了高二,他背熟30篇英文短文,忽然开了窍,成绩一下子跃居全班第二。

在初尝胜利的喜悦之后,学英语成了许渊冲摆脱自卑的方法。

在日记里,他形容自己小时候非常自卑,母亲早逝,父亲严厉,哥哥总挑毛病,唯一疼爱过他的长辈很快去世了,这些经历让他总觉得自己是一个弱者,处处不如人,那时候日记里抄录的句子,是鲁迅文章里让他共鸣的「四面都是敌人」。他觉得自己因为平庸所以孤立,直到发现自己学习外语能出众,才开始培养出自信。

除了自己的努力,许渊冲走上翻译之路,也跟家学渊源有关。

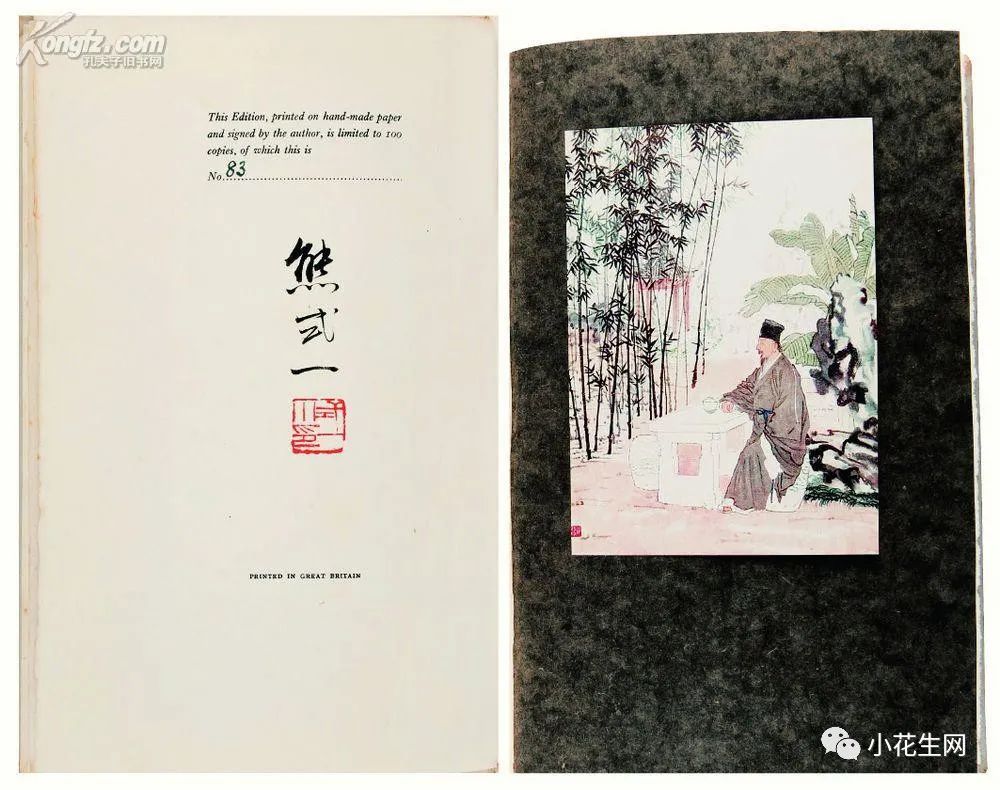

许渊冲的表叔,是著名翻译家熊式一,他用英文写的剧本《王宝川》和《西厢记》在欧美上演引起轰动,得到著名剧作家萧伯纳的高度评价,名声大噪,更被少年许渊冲视为偶像。

熊式一签名版《王宝川》

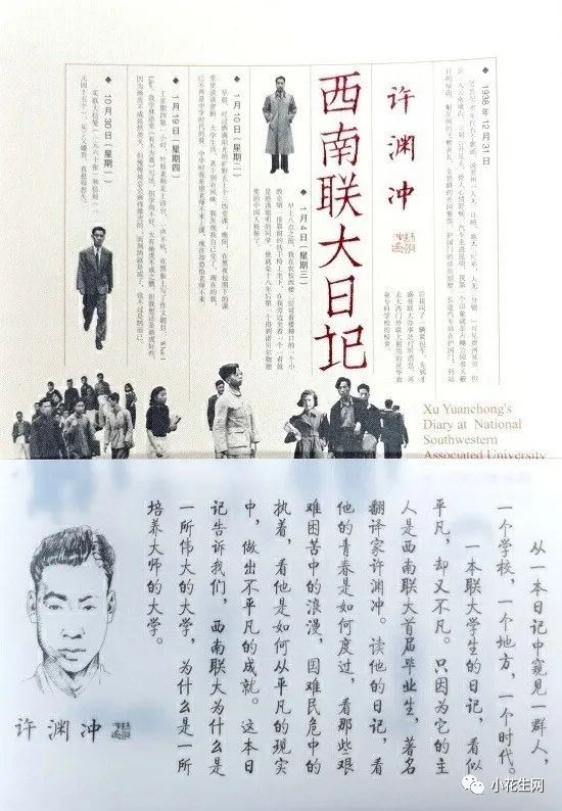

在许渊冲的履历里,也离不开一个传奇的地方——西南联大。

1938年,17岁的许渊冲以优异成绩考入西南联大外文系,次年1月,他满怀憧憬与喜悦进入联大校园,学号——“A203”。

“一年级我跟杨振宁同班,英文课也同班,教我们英文的叶公超后来当了国民党的外交部长。他是钱钟书的老师,也是我的老师。还有吴宓,当时都很厉害。”

在这里,他与杨振宁、李政道、朱光亚同窗,听冯友兰、金岳霖讲哲学,朱自清、朱光潜讲散文,沈从文讲小说,闻一多讲诗词,曹禺讲戏剧,叶公超、钱钟书讲英文,吴宓讲欧洲文学史……

在这里,他遇到莎士比亚、歌德、司汤达、普希金、果戈里、屠格涅夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基……“可以说是把我领进世界文学的大门了。”

杨振宁和许渊冲合照

许渊冲的翻译“处女作”诞生于大一。那时,他是为了引起课堂上一位女生的注意。为表达心意,在钱钟书的英文课上,他特意翻译了林徽因悼念徐志摩的小诗《别丢掉》:

“一样是月明 / 一样是隔山灯火 / 满天的星 / 只有人不见 / 梦似的挂起……”

送出去却“石沉大海”。直到50年后,他获得翻译大奖,引起当年那位女同学关注,致信给他又忆起往事。

“你看,失败也有失败的美。人生最大乐趣,就是创造美、发现美。”他翻译每一句话,都追求比别人好,甚至比原文更好,“这个乐趣很大!这个乐趣是别人夺不走的,是自己的。”

图片来源:《人物》

浪漫情怀为他打开翻译世界的大门,而真正走上翻译之路的决定性时刻,出现于他在联大的第三年。

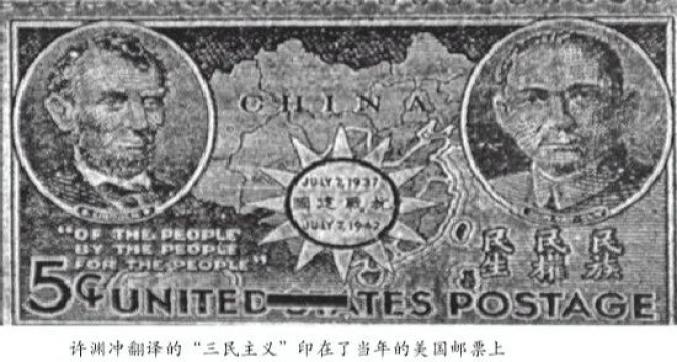

1941年,美国派出“飞虎队”援助中国对日作战,需要大批英文翻译。许渊冲和三十几个同学一起报了名。在纪念孙中山先生诞辰七十五周年的外宾招待会上,当有人提到“三民主义”时,翻译一时卡住,不知所措。有人译成“nationality,people’s sovereignty,people’s livelihood”,外宾听得莫名其妙。

这时,许渊冲举起手,脱口而出:“of the people, by the people, for the people!” 简明又巧妙,外宾纷纷点头微笑。

小试锋芒后,他被分配到机要秘书室,负责将军事情报译成英文,送给陈纳德大队长。出色的表现,让他得到一枚镀金的“飞虎章”,也获得梅贻琦校长的表扬。

在当年的日记中,年仅20岁的许渊冲写下:“大约翻译真是我的优势,我应该做创造美的工作了。”

1943年,许渊冲从西南联大毕业后进入清华大学研究院学习,1948年去欧洲留学,1950年取得巴黎大学文学研究院文凭回国任教。

1948年,许渊冲(左四)留学法国

许渊冲50年代翻译出版了德莱顿的诗剧《一切为了爱情》和罗曼·罗兰的《哥拉·布勒尼翁》,后来政治气氛变得越来越紧张,许多文学著作受到各种批判,翻译的条件逐渐失去,“翻译就跟割韭菜一样,刚长了一茬就被割掉了”,许渊冲夫人照君说。

文革以后,62岁的许渊冲开始以一年至少新译一本名著、出一本论文集、写一本散文集的速度进行创作……

迄今为止,他在中国古典文学领域完成了唐诗、宋词、元曲、汉魏六朝诗、明清小说、《诗经》、《楚辞》、《论语》、《道德经》的英文译本,外国文学领域完成了福楼拜、司汤达、巴尔扎克、莫泊桑、雨果、罗曼·罗兰等作家名作汉译本。纪念莎士比亚逝世400周年的时候,他开始挑战一个人译莎士比亚全集,这一年,他已经94岁了。

2

热爱美、追求美,才能翻译好中国古典文学

许渊冲绰号“许大炮”,不仅人长得高大、嗓门大,也好辩论、爱“开炮”,是个名气很大,但争议也很大的翻译家。

他的翻译最大的特色就是意译,他认为翻译“求真是低标准,求美是高标准。”

因此,支持翻译应忠实于原文的人,就会站出来指责许渊冲的译文与原文的意思不符,“已经不像是翻译,而是创作了”。

对此,许渊冲自己也毫不避讳,甚至将自己的译文比作“不忠实的美人”。

译无定本,但理念不同,还是带来了矛盾。

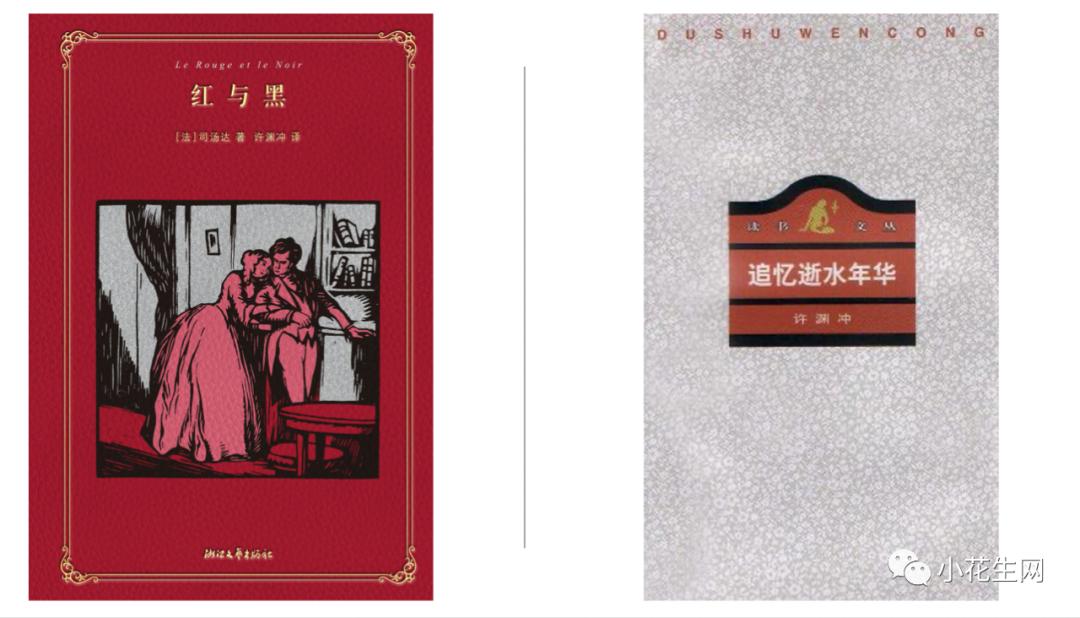

他所翻译的《红与黑》,就引发的翻译界轰动一时的大论战!

同一句话,赵瑞蕻(同样毕业于西南联大的翻译家)译成“我喜欢树荫”,许渊冲译成“大树底下好乘凉”;赵瑞蕻译成“她死了”,许渊冲译成“魂归离恨天”。

面对质疑,许渊冲也愤愤不平:

照原文直译是,市长高傲地说:“我喜欢树荫。”可是这么译出来是什么意思?市长为什么“高傲”,“我喜欢树荫”什么意思?结合语境,其实市长是在把自己比作‘大树’,可以庇护别人,因此他很高傲地这么说。所以我就把它这句话译成‘大树底下好乘凉’。他们就说这是你的过度发挥。”

小说中另外还有一处,写到市长夫人含恨而死,直译成“去世”给人的感觉就是正常死亡,不能表达出‘含恨’的意思。所以我译成了‘魂归离恨天’,这被他们批得不得了。

许渊冲认为翻译是把一个国家创造的美转化为全世界的美,为了更美,没有什么清规戒律是不可打破的。

这种观念,在他将中国古典文学翻译成外文时,更加明显。

李白的《静夜思》大家都很熟悉了,这是每个中国小朋友学唐诗时,最先接触的诗歌。但是改怎么翻译成英文呢?大家可以试试看!

按照许老先生的理解,要翻译得好《静夜思》,首先就得会欣赏月亮!

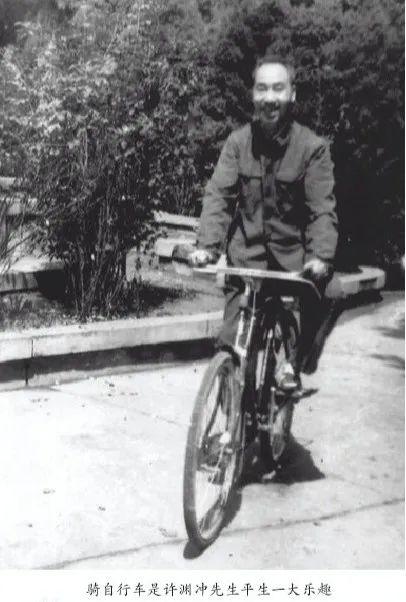

他自己就是个喜欢月亮的人,晚饭后,经常骑着自行车他去外面吹吹风,看看月亮。有一个中秋节,他甚至因为看得太入迷,骑车摔了个大跟头!

有人问他,“为什么喜欢看月亮?”

他说:“嘿,月亮美呀!人生就是追求美呀!不会看月亮怎么翻《静夜思》?所以别人都翻不好,我翻得好啊!”

咱们就来看看许先生的翻译究竟怎么样!

静夜思

李白

床前明月光,

疑是地上霜。

举头望明月,

低头思故乡。

Before my bed a pool of light—

O can it be hoar-frost on the ground?

Looking up, I find the moon bright;

Bowing, in homesickness I’m drowned.

大家觉得,许先生翻译得怎么样?

他认为西方人不一定能明白我们“月亮”这个意象,不知道月亮代表着团圆、代表着思乡。

所以,他进行了“二次创作”,借用了“水”这个符号,把月光和乡愁联系起来。月光被翻译成“a pool of light”,最后又用“I’m drowned”这个动作来表示“沉浸”在乡愁中。这样就把月亮在诗中的含义表达出来了。

《画说经典:诗经 宋词 唐诗》 许渊冲译( 汉英双语)

他还挑战了千古名句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”:第一句中“落萧萧”三个字都是“草”头,第二句“江滚滚”都是“水”旁。音形对仗产生视觉和情感上的冲击,被视为“英文无法翻译的诗句”。

许渊冲完成了这个“不可能的任务”:

The boundless forest sheds its leaves shower by shower;

The endless river rolls its waves hour after hour.

“草”头用sh头韵(sheds,shower),“水”旁则用r头韵(river,rolls);用“shower by shower”(“萧萧下”)呼应“hour after hour”(“滚滚来”)的译法堪称绝妙,有的美国读者甚至把译文当成了英美诗人的作品。

他还翻译了柳宗元的《江雪》:千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。他译成:

From hill to hill no bird in flight;

From path to path no man in sight.

A lonely fisherman afloat,

Is fishing snow in lonely boat.

from hill to hill(千山)对 from path to path(万径),no bird in flight(鸟飞绝)对 no man in sight(人踪灭)。对仗工整,音韵皆美。

业内将他的翻译称为“韵体译诗”,情味悠长,境界全出,尽显中国古典诗词的风骨流韵。

据传,这首诗的翻译,还一定程度上影响了美国医保改革!

几年前,美国总统奥巴马提出他的全民医保改革议案时,许明(许渊冲儿子)将这首《江雪》寄给了他和一个共和党议员。那个共和党议员本来准备随大流,和其他“同党”一起对医保议案投反对票。但在读到《江雪》后,非常欣赏其中“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的独立精神,随之做出了独立于党派之外的选择,改投了赞成票,最后医保议案以微弱优势获得通过。奥巴马知道后很高兴,还给许明寄了信件和照片,说许明是他的“厨房内阁成员”。

许渊冲古典文学,在特殊时期,他还翻译了毛泽东赞美女兵的名句“不爱红装爱武装”,他把“红装”译为“powder the face”(涂脂抹粉),把“武装”译为“face the powder”(面对硝烟),恰好表现了“红”与“武”的对应和“装”的重复。

为了让世界看到中国文化之美。他先后出版了180多本中英法文翻译著作。将中国的唐诗宋词以及《诗经》《楚辞》《论语》《桃花扇》《牡丹亭》《西厢记》《长生殿》等翻译成英文、法文 ...

他的中译英作品《楚辞》被美国学者誉为“英美文学领域的一座高峰”;译作《西厢记》被英国出版界评价为“可以和莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》媲美”……

哪怕到了100岁,他还每天照例工作到凌晨两三点。

他深感时间的紧迫,因为想要做的事情太多,想要实现的心愿很大……

40年前,他在将要出版的第一本论文集《翻译的艺术》前言中写下:

“我想,中国文学翻译工作者对世界文化应尽的责任,就是把一部分外国文化的血液,灌输到中国文化中来,同时把一部分中国文化的血液,灌输到世界文化中去,使世界文化愈来愈丰富,愈来愈光辉灿烂。”

让中国文化走向全世界,是他毕生心愿。

他说:“生命并不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子。你要使你过的每一天,都值得记忆。”

Rest in peace. 许老先生一路走好!

最后,问问大家,

许渊冲先生的翻译风格,你喜欢么?

你会带孩子去读英文版中国古诗词么?

原标题:《又一位泰斗级人物离开了,你可知他用英文把中国古诗词翻译得有多美!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司