- +1

北理工孙逢春院士团队最新Joule:深度学习算法为电池健康打分

原创 Cell Press CellPress细胞科学

物质科学

Physical science

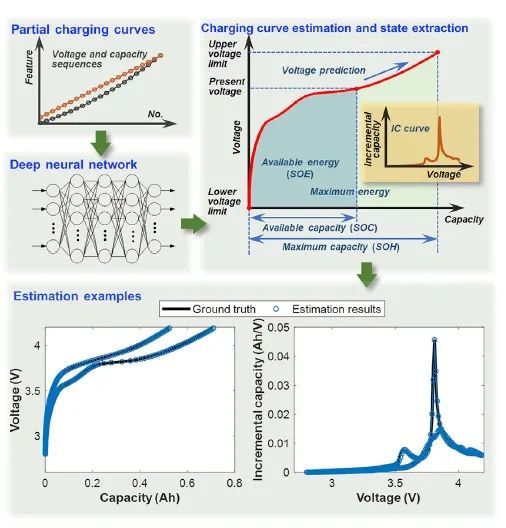

2021年6月16日,北京理工大学孙逢春院士团队在Cell Press旗下期刊Joule发表了题为“Deep neural network battery charging curve prediction using 30 points collected in 10 min”的研究论文。该研究提出了一种应用深度神经网络的充电曲线估计方法,为智能化电池管理的研发奠定了基础。

近年来,电池被广泛用作便携式电子设备、储能系统和新能源汽车等众多领域的核心能源材料器件,电池的实时健康监测和老化状态管控也逐渐成为用户关注的焦点。虽然目前已经有许多关于电池最大可用容量实时估计的研究工作,但仅关注最大可用容量往往无法及时、全面地认识电池老化的实际情况,进而导致电池管理、维护的疏忽误判,留下安全隐患。

北京理工大学孙逢春院士团队先进储能科学与应用课题组创新性地提出了一种应用深度神经网络的充电曲线估计方法,通过使用少量充电数据片段作为深度神经网络的输入,实现了电池老化过程中的完整恒流充电曲线估计,不再止步于最大可用容量的估计,打破了传统电池健康监测的局限性。文章中案例使用不到10分钟内采集的30个数据点便可准确估计完整的恒流充电曲线。由于恒流充电是电池日常工作中的相对稳定工况,恒流充电曲线估计可以进一步确定电池最大可用容量/能量、剩余容量/能量、容量微分曲线等关键状态。

电池老化测试硬件昂贵、耗时长,导致管理算法开发具有较高的人力时间成本。作为电池管理核心算法,文章所提出的方法具有迁移学习的优势,仅需要少量训练数据便可快速适用于不同规格的电池和不同应用场景,并且能够保持良好的充电曲线估计效果,有效降低了算法开发的试验测试需求,缩短了开发用时。这项研究工作为智能化电池管理的研发奠定了基础。

作者专访

Cell Press细胞出版社公众号特别邀请北京理工大学孙逢春院士团队接受了专访,请他围绕该研究进行进一步详细解读。

CellPress:

DNN的算法适用于哪些电池?有没有不适用的评估体系?为什么?

孙逢春院士团队:

DNN是一种数据驱动的方法,该方法仅需要片段电池充电数据作为输入,便可输出完整的充电曲线。充电曲线可以用于评估电池老化轨迹和性能衰退过程,由于是一种应用数据驱动的方法,本质上不受限于电池材料、体系和类型,具有非常好的普适性。

CellPress:

这种预测模型的深度学习性体现在哪些方面?

孙逢春院士团队:

本文所使用的深度神经网络采用了一系列经典的卷积层、最大池化层、密集连接层等以实现从端对端的估计效果,是指直接使用未经特征提取的数据作为网络的输入即可达到满意的估计效果。同时,模型能够灵活地实现对向量的估计,因此可处理完整充电曲线的估计问题。此外,本文还探索了深度神经网络的迁移学习性质,预训练的网络能够经过微调适应不同的电池数据。

CellPress:

该模型对于分析电池老化机制有哪些作用?

孙逢春院士团队:

该模型从数据片段入手实现完整充电曲线的重构,因此相比于对最大容量的估计,可以为电池老化机制分析提供更多有用的信息。例如,可以结合容量增量法、差分电压法等利用曲线变化观察峰、谷的变化实现电池老化机制的量化。

另一方面,如果从电池老化机制出发进行回归问题的设计或者网络结构的优化,有望实现电池老化知识与数据驱动算法的融合,实现更可靠的电池老化机理分析以及关键状态提取,这也是后续探索的一个方向。

CellPress:

该研究对于电池产业的发展有哪些帮助?应用于产业化还有多远?

孙逢春院士团队:

该研究有望应用于电池健康评估以及全寿命区间内电量、能量等关键状态估计等方面。目前深度学习已渗透到日常生活各个方面,例如机器翻译、自动驾驶等。深度学习算法与电池管理问题的碰撞也对电池管理系统的开发带来了一些全新的思路。近年来,“云电池管理系统”、“电池数字孪生”等先进理念在行业内的逐步推动也为本文方法的落地应用提供了契机。后续我们将推动深度学习算法在电池管理产业中的应用。

团队介绍

田金鹏

博士研究生

田金鹏,男,1994年6月出生,北京理工大学机械工程专业博士研究生,主要研究方向为电化学储能系统设计与运维管理。至今已在能源领域高水平顶级期刊发表论文十余篇,授权国家发明专利5件,论文总被引671次。担任IEEE TIE、 IEEE TVT等行业顶级期刊审稿人,获得国际学术会议最佳论文奖。

卢家欢

博士研究生

卢家欢,男,1992年2月出生,北京理工大学机械工程专业博士研究生,主要研究方向为电动汽车动力电池耐久性管理与梯次利用,曾获International Conference on Electric and Intelligent Vehicles国际学术会议最佳论文奖。

熊瑞

教授

熊瑞,北京理工大学教授、博士生导师,IET Fellow,中国电工技术学会理事。长期从事电动载运装备和储能系统研究,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目,主持和北汽、宇通、一汽等企业委托技术攻关课题,在Nature Energy、Joule 等期刊发表学术论文100余篇,出版中英文专著4部,授权国家发明专利40件、软件著作权登记9件和主持建设中国汽车工程学会团体标准2项。担任中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊《新能源与智能载运》创刊执行主编,以及Applied Energy和IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems等国际期刊编委。持续入选2018-2020年科睿唯安“全球高被引学者”、2019-2020年爱思唯尔“中国高被引学者”。排名第2获教育部自然一等奖和汽车工业技术发明一等奖。

孙逢春

院士

孙逢春,北京理工大学教授、博士生导师,中国工程院院士,中国电工技术学会副理事长。我国电动车辆工程科技的主要开拓者之一,长期致力于电动车辆总体设计理论、系统集成与控制、一体化电驱动与传动、充/换电站基础设施及运行健康管理等技术研究。创建了我国“电动车辆—充/换电站—远程实时监控”系统工程技术体系。主持实施了国际奥运史上首次奥运中心区零排放公交系统工程。领导组建了电动车辆国家工程实验室、新能源汽车运行国家监测与管理中心以及北京电动车辆协同创新中心。担任中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊《新能源与智能载运》创刊主编。第一完成人获国家技术发明奖二等奖2项、国家科技进步奖二等奖1项、何梁何利奖及省部级奖多项。获授权发明专利65项。出版著作7部,发表收录学术论文210篇,总被引8000余次。

相关论文信息

论文原文刊载于CellPress细胞出版社旗下期刊Joule上,点击“阅读原文”或扫描下方二维码查看论文

▌论文标题:

Deep neural network battery charging curve prediction using 30 points collected in 10 min

▌论文网址:

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(21)00247-6

▌DOI:

https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.05.012

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司