- +1

这群“九零后”火上热搜,他们的后继者也配得上顶流二字

原创 小北 北京大学出版社

当谈到西南联大时,我们一般会肃然起敬,因为这是中国高等教育珠穆朗玛一般的存在。

当谈到西南联大时,我们一般会肃然起敬,因为这是中国高等教育珠穆朗玛一般的存在。 但是,西南联大不应只是让我们肃然起敬的一段血泪交融的历史,也不只是我们追问如今的高等教育问题在哪的参照坐标。

但是,西南联大不应只是让我们肃然起敬的一段血泪交融的历史,也不只是我们追问如今的高等教育问题在哪的参照坐标。它还是一些人曾经的青春年少。在他们眼中,西南联大是异常艰苦但也快乐的大学时光,是一言不合就逃课的任性岁月,是一回想起来就眉开眼笑的精神家园。

正在上映的纪录片电影《九零后》就以这样的视角呈现着一个不太一样的鲜活的西南联大。

“九零后”,并非刚走出大学校园不久的“90后”,而是16位平均年龄超过96岁的老人家。

“九零后”,并非刚走出大学校园不久的“90后”,而是16位平均年龄超过96岁的老人家。杨振宁、许渊冲、王希季、郑哲敏、巫宁坤、马识途……这样的演出阵容在中国甚至世界电影史上大概都是空前绝后的。

这十六位“九零后”在物理学、翻译文学等诸多领域各自闪闪发光,而汇集在一起他们的共同身份是西南联合大学学生,他们再一次集结的目的是从西南联大学生的视角出发,去回忆西南联大的那段岁月,为我们构建和想象西南联大提供另一种视角和可能。

在这些老人的记忆中,西南联大成立的背后所蕴含的悲痛是和当时同学们的泪水和歌声相伴的。巫宁坤17岁的时候,校长宣布了解散学校的决定,对于这一画面,八十年后他依然记忆深刻:“大家都哭啊,有个女同学,唱女高音的女同学上台去,唱当时最流行的歌曲,我的家在东北,松花江上……”

在这些老人的记忆中,西南联大成立的背后所蕴含的悲痛是和当时同学们的泪水和歌声相伴的。巫宁坤17岁的时候,校长宣布了解散学校的决定,对于这一画面,八十年后他依然记忆深刻:“大家都哭啊,有个女同学,唱女高音的女同学上台去,唱当时最流行的歌曲,我的家在东北,松花江上……”九旬老人在浅浅吟唱中回忆着过往岁月,也让我们有机会能够窥见组建西南联大宏达背景之余的细微之处。

评论西南联大当时实行的文科教育轮流教授学制时,翻译家许渊冲认为,这是中国最好的教育方式,是最好的文学课。

评论西南联大当时实行的文科教育轮流教授学制时,翻译家许渊冲认为,这是中国最好的教育方式,是最好的文学课。但物理学家杨振宁就认为这种上课方式不太好,不太系统。所以,一千个读者心中有一千个哈姆雷特,西南联大的学生对西南联大亦是如此。

八九十年以前的大学生活其实也是丰富多彩的,西南联大的学生们刻苦学习的同时也不忘尽情娱乐,他们的精神世界是丰盈而多姿的。他们开运动会,他们唱歌,他们打牌,他们谈恋爱。

杨苡先生就在镜头面前开心地回忆起了她曾经喜欢过的人——“我崇拜的人,除了我哥哥,当然就是大李先生,巴金的哥哥,那个是我的暗恋。”

在十六位老人一字一顿的讲述当中,西南联大的形象越来越清晰,穿过历史的尘埃,它仿佛再一次鲜活了起来。因此,《九零后》也感动了有缘观看过这部纪录影片的所有人。

在十六位老人一字一顿的讲述当中,西南联大的形象越来越清晰,穿过历史的尘埃,它仿佛再一次鲜活了起来。因此,《九零后》也感动了有缘观看过这部纪录影片的所有人。他们说西南联大的这一代师生需要更多的纪念。

他们说最火热的青春与最纯粹的大学理想相互碰撞足够让我动情落泪。

他们说最火热的青春与最纯粹的大学理想相互碰撞足够让我动情落泪。 他们说这大概是最强的一届九零后了。

他们说这大概是最强的一届九零后了。 诚如导演所言,这是一部抢救性拍摄的纪录片,因为历史未曾停下它的脚步。七十五年前,西南联大因为抗战胜利而结束了它的历史使命,北京大学、清华大学、南开大学分别原址复校。

诚如导演所言,这是一部抢救性拍摄的纪录片,因为历史未曾停下它的脚步。七十五年前,西南联大因为抗战胜利而结束了它的历史使命,北京大学、清华大学、南开大学分别原址复校。接过历史的接力棒,一代又一代北大人也如同他们的前辈一般,承担起了读书报国的誓言和担当,他们以实际行动诠释着信仰的力量。

1

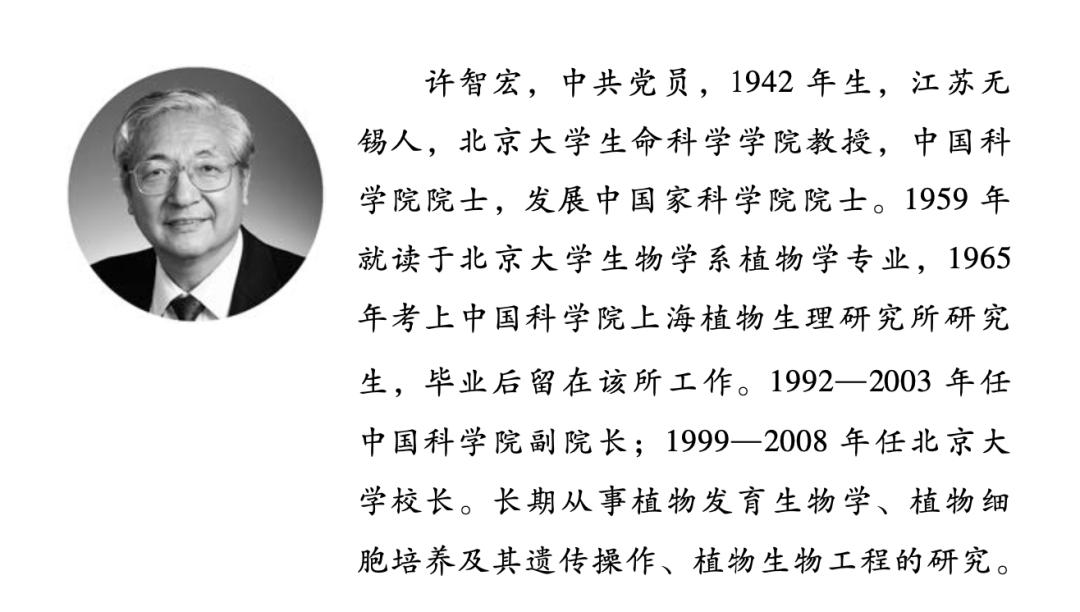

许智宏:草木结缘一生情

我进北大读书是在1959年秋天。当时正值三年困难时期,条件比较艰苦,但在北京,还是保证了每个大学生每月有32.5斤的口粮,只是没有油水,大学生又正是长身体的时候,特别是男同学,还是尝到了饥饿的滋味。

我进北大读书是在1959年秋天。当时正值三年困难时期,条件比较艰苦,但在北京,还是保证了每个大学生每月有32.5斤的口粮,只是没有油水,大学生又正是长身体的时候,特别是男同学,还是尝到了饥饿的滋味。生物学系的每个班都在蓝旗营分到一小块土地种菜,用来给本系的学生餐厅补充副食。生物学系师生甚至捞过未名湖的水草来吃,在下乡劳动时也曾割过碱蓬充饥。

尽管生活条件比较艰苦,但是学习很充实。那时北大的图书馆、阅览室依然天天满座。当时北大十分强调最好的老师给低年级的本科生上基础课。

老师们教学特别认真,他们很少采用通用教材,喜欢自己编写教材,往往在课前才能把用手工刻印的油印讲义发给同学们。虽然老师们的风格不同,但他们做学问和教书的认真态度,对学生的严格要求,他们的言教身教,潜移默化地影响着我们,都使我深为感动,终生不忘。

在科研能力的培养方面,北大对学生的实验训练是非常扎实的。五年级除了还有少量课程和实验外,主要是准备学年论文。学年论文相当于一篇文献综述,也是为毕业论文做准备。到了六年级,又花近一年时间做实验,写毕业论文。

许智宏在做实验

许智宏在做实验我在北大读书六年,其中加起来应有一年左右的时间到农村、野外和植物园参加社会实践和生产实习。这些经历不乏艰辛,却使我受益无穷。

在我看来,人无论在任何地方、任何环境中,都应该充分利用各种机会学习,收获成长。对人的长期发展而言,这种能力至关重要。

我是学植物学的,在亲身实践中学习丰富了我对植物的认知。同样,也正是得益于下乡时的生活历练,后来几乎没有什么艰苦生活条件是我难以适应的。

1965年我本科毕业后,考上中科院上海植物生理研究所读研究生。由于“文化大革命”,我从入学到获得硕士文凭,其实只参加了一个学期的正规学习就跟着我的导师罗士韦先生下乡去了。

在这期间,让我觉得庆幸的事情是,我一直没有完全停止专业学习。研究生毕业以后,我留在植生所工作。白天单位经常开会,没有多少闲暇时间,但晚上的时间可以自由支配。

我去图书馆借一些期刊和书晚上回家看。现在我还留着“文化大革命”期间做的一沓挺厚的读书笔记。

我之所以有动力坚持学习,让学习成为一种习惯,应该说,一是出于对科学研究的兴趣,希望了解国际上最新的研究进展,二是对未来有一种预期,相信中国不会一直那样下去。

来源:中国科学院大学

来源:中国科学院大学1976年“文化大革命”结束后,科研秩序逐渐恢复,科学的春天终于来了!科学院也逐步通过举办国际会议和派出访问学者恢复和国际学术界的交流。

两年英国留学的经历给我的一个强烈感触是,我们和国际上的断层太大了。我们当时的一批研究生没有受过系统的科学研究训练,在国内了解到的国际研究进展也比较受限和滞后,到国外才发现几乎一切都是新鲜的,要在短时间内填补这个断层相当不容易,唯一的办法就是努力工作,把丢掉的时间补回来。

2

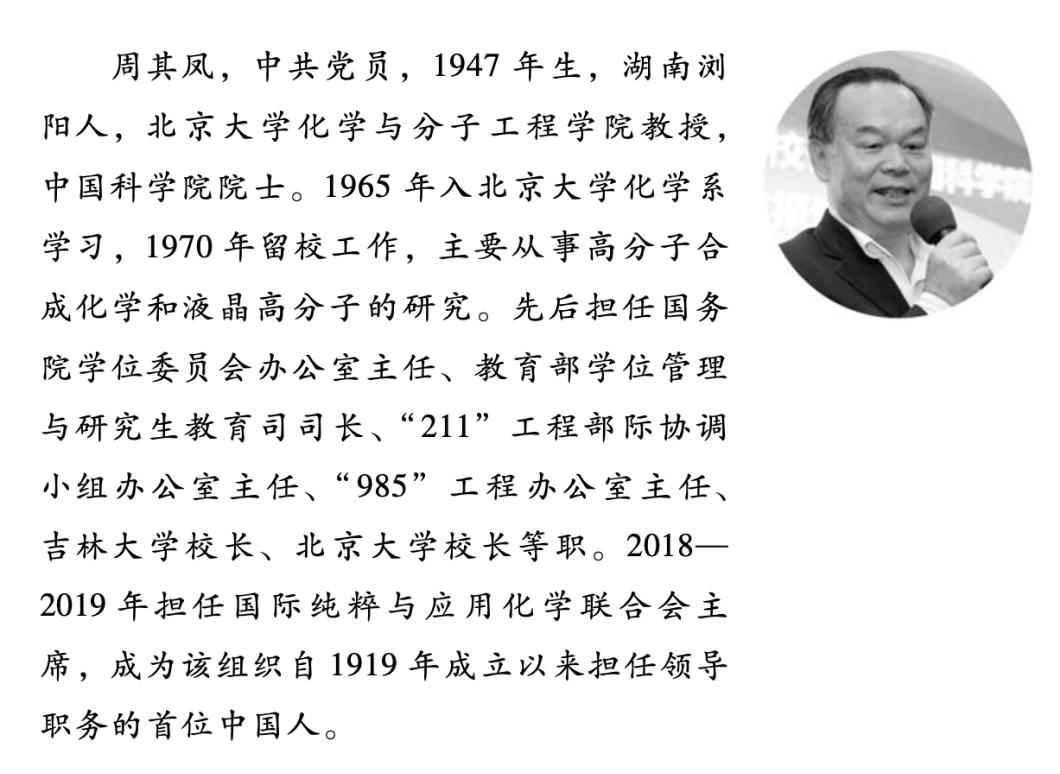

周其凤:不平凡的北大时光

化学是我的专业,然而化学并不是我中学时代最喜爱的学科。我最喜欢的课程是数学,其次是物理。

化学是我的专业,然而化学并不是我中学时代最喜爱的学科。我最喜欢的课程是数学,其次是物理。当年报考北大的第一志愿就是物理,第二是数学,第三才是化学。被化学系录取是因为数学考得不够好,物理系和数学系都没有录取我,我从此与化学结下了不解之缘。

非常遗憾的是,我的大学念了不到一年便因为“文化大革命”而中断了。大学课程学得不完整、不系统和知识体系的碎片化,对我日后科研工作的深入发展造成了比较不利的影响。值得庆幸的是,那段不能在北大课堂上课的日子给了我到化学工厂学习锻炼的难得的机会。

参观北大赛克勒博物馆

参观北大赛克勒博物馆那时候凭着一纸介绍信就可以参观工厂,我因此得以跑遍北京市所有大大小小的化学工厂,和工人师傅们一起工作,参加他们的讨论,和他们聊天,一起在厂灯下捡拾被工人师傅称为“油壳郎”的昆虫,烤熟了做夜宵。

这段经历为我后来参加校办工厂特别是“聚砜车间”的建设,乃至对我多年后在美国攻读博士学位期间成功通过博士生资格考试和撰写博士论文,甚至对我的人生,都起到了意想不到的重要作用。

感谢北京大学,在“文化大革命”结束后给了我们这批人“回炉”学习大学课程的机会。1978年,我考上了北大化学系高分子专业的研究生。导师是冯新德先生。1980年1月底,我被国家公派到美国马萨诸塞大学阿默斯特分校高分子科学与工程系插班学习。

参加中国化学会第31届学术年会

参加中国化学会第31届学术年会我1980年2月入学,1981年9月获得硕士学位,1982年9月顺利通过了博士论文答辩,完成了博士学位的所有要求,成为所在系历史上获得博士学位最快的一个学生。

我常开玩笑说,我之所以最快,是因为我钱最少。花钱是要费时间的:钱多,花钱的时间也多。钱少一点儿,下馆子、看电影的时间就会少一点儿,进图书馆和实验室的时间就可以多一点儿。任何事情,适度为佳。钱也如此。

我是公费出国读书的,国家给我的生活费是每月360美元。考虑到每月要交房租(当时我们三个中国人共住一个单卧室公寓房,每人的月租也要150美元左右),还要吃饭,还要买书,的确不算富裕。

可要知道,当时国内普通工人一个月工资不过三四十元人民币,一级教授最多也不过三百多元人民币,而我这可是一个月360美元呀!

党和国家、人民为了培养我们这些留学生,是付出了很高的成本的!我有什么理由不拼命学习,有什么理由不努力争取早日学成、早日报效祖国!

1983年初我回到了北京大学化学系,聚精会神于教学与科研工作。经过多年的努力探索,终于在液晶高分子这个新兴的材料科学领域做出了一些原创性的重要成果,得到了国际同行的充分认可和赞誉。

3

孙小礼:从数学到物理再到哲学

由于中学时代就对数学有浓厚兴趣,又仰慕在清华的大数学家华罗庚,我报考了清华大学数学系。但是入学以后,感觉大学数学太抽象了,反倒是物理课引起了我的兴趣。我想转系,无奈当时学校规定一律不许转系。于是,我决心先学好数学,再学习物理,将来要做像居里夫人一样的科学家。

由于中学时代就对数学有浓厚兴趣,又仰慕在清华的大数学家华罗庚,我报考了清华大学数学系。但是入学以后,感觉大学数学太抽象了,反倒是物理课引起了我的兴趣。我想转系,无奈当时学校规定一律不许转系。于是,我决心先学好数学,再学习物理,将来要做像居里夫人一样的科学家。 青年孙小礼

青年孙小礼1952年,院系调整。我随着清华数学系来到北大。转到北大时,原本是清华理学院学生党支部书记的我,便继续担任了数学、物理两系的党支部书记。

我当时一心想抓紧时间好好学习,但校党委要求学生党支部书记一律脱产,做专职干部。我自信能兼顾好工作和学习。其他支部书记都脱产了,唯有我这个数理支部书记一面工作,一面学习,生活加倍紧张。

大学毕业时,正值北大扩大招生,数学师资紧缺,所以我们全班都留校做了助教。我选择偏微分方程作为进修方向。

当时物理系的郭敦仁先生正在教授数学物理方法课,偏微分方程是这门课的主要内容,他找到我说:你来我们物理系吧,这课正缺人。我一直有物理学情结,因此非常高兴,1955年便转到了物理系。一年之后,开始登台讲这门课。

政协会议宋庆龄报道(中间为孙小礼)

政协会议宋庆龄报道(中间为孙小礼)1958年,中央党校要办自然辩证法研究班,要求理科各系各抽一名党员教师去学习,物理系决定派我去。这成为我人生的一个重大转折点。此后,我从事自然辩证法研究,走上哲学的道路。

1961年北大在哲学系成立自然辩证法教研组,任命我为组长。1964年,我被派往京郊农村参加“四清”运动,第一年在朝阳区双桥公社,第二年在门头沟清水公社。

1969年,我被安排到江西鲤鱼洲,修大堤、种水稻。两年后回到北京,编入学校的“战备连”,相继当盖房子和烧锅炉的工人。1972年春,结束了劳动生活,我被分到学校理科教改组工作,调研过一些课的教改经验,和几个系的老师们一起写过科学史文章,还和数学系一起编译过《马克思数学手稿》。

1993年开会中的孙小礼

1993年开会中的孙小礼1976年“文化大革命”结束,我终于盼到了可以专心钻研学术的黄金时代。为了在自然科学领域里从理论上澄清是非、拨乱反正,1977年教育部决定由人民教育出版社组织力量编写高等院校自然辩证法教材。出版社要我来主持这项工作,我欣然同意,立即全力以赴。

经过紧张而繁忙的工作,《自然辩证法讲义》到1984年春陆续出齐。作为我国自编的第一部自然辩证法教材和教学参考书,它适应了当时高校教学工作的紧迫需要,也为自然辩证法的学科建设提供了一个理论框架。

4

陈佳洱:最后还是到了北大

1950年中学毕业的时候,我心仪的大学一个是上海交大,因为离得近;第二个是北大,因为北大那时候名气很大,特别是五四运动对当时的中学生影响很大。但是和我父亲一起工作的几个老地下党员说应该让孩子到老解放区锻炼锻炼。

1950年中学毕业的时候,我心仪的大学一个是上海交大,因为离得近;第二个是北大,因为北大那时候名气很大,特别是五四运动对当时的中学生影响很大。但是和我父亲一起工作的几个老地下党员说应该让孩子到老解放区锻炼锻炼。那时我父亲非常信任他的朋友,就让我报考老解放区的大学。当时老解放区只有两所大学,其中一个是大连大学。最后我就没有去北大,报考了大连大学工学院的电机系,因为当时我想新中国成立了,我们的首要任务是发展工业,“电”又是我比较感兴趣的。

1952年全国院系调整的时候我被调到东北人民大学。那时候东北人民大学的物理系师资力量非常强。其中对我影响最大的,也是我一辈子的恩师,就是朱光亚先生。

朱先生每次讲课,他都不是简单地推导一下数学证明,而是把当时的研究过程像讲故事一样讲给我们听,所以我们非常喜欢听他讲课。

1958 年,因研制我国第一台 30 MeV 的电子感应加速器。

1958 年,因研制我国第一台 30 MeV 的电子感应加速器。陈佳洱 (二排左三) 被选为青年社会主义建设积极分子

我其实很想去北大学习,当时我们的系主任老说东北人民大学物理系是要赶超北大的,他这么一说,我就知道北大肯定更厉害,否则为什么要赶超?

毕业大考后,我就留在东北人民大学做助教,始终跟着老师专心做学问,不断培养自己的科学素养。这时候,党中央决定我们也要建立并发展原子能工业,也要有原子弹。

为了培养核物理人才,周总理专门批示教育部,在北大建立原子能人才培养基地,依托中科院近代物理研究所建立一个物理研究室。参与筹建物理研究室的有朱光亚先生。后来,朱先生到北大,随即也把我调到北大,加入了原子能事业。我刚来的时候才21岁。

调到北大以后,我的任务主要有两项:一项是招生,另一个任务就是协助筹备原子核物理实验室。除了探测器、计数管之外,我没有受过原子核物理实验的专业训练,后来朱先生手把手指导了我八个月,实验室正式建成。

后面做实验的时候,何泽慧院士也亲自指导过我,而且有些实验都是依靠中科院的支持才能做出来,中科院和高校结合得很紧密,做所有事情都是全国一盘棋,这也是当时提倡的“大协同”。

1978年3月18日中央召开全国科学大会,陈佳洱 (右一) 作为代表参会

1978年3月18日中央召开全国科学大会,陈佳洱 (右一) 作为代表参会60年代,我公派赴英国留学,继续学习核物理,是新中国第一批公派去资本主义国家留学的人。回国后,正当我踌躇满志想大干一场时,“文化大革命”爆发了,研究工作不得不中断了。再后来,我到陕西汉中,在秦岭脚下进行劳动。但是我始终没有放弃对加速器的探索攻关。

1977年,中央决定召开全国科学大会,并决定要做全国的科学规划。中央让钱三强先生负责整个原子核科学技术的规划,钱先生就把我从汉中调回北京。我也参加了全国科学大会。

那场科学大会是我一辈子都忘不了的,会上邓小平同志讲出了我们的心声,他讲到科学技术是第一生产力,又讲到科学技术人员是脑力劳动者,是劳动人民的一部分,我听了以后非常感动,情不自禁地流下眼泪,我觉得我的政治生命恢复了,我的科学生涯也恢复了,可以开始新的征程了!

5

赵柏林:探索大气的奥秘

1948年,我考上清华,并获得学校的奖学金。后来,由于家境困难,我还是想要退学,去潞河中学当中学教员,以便养家糊口。此时,我得到李宪之、谢义炳教授的帮助,在清华大学谋得半时助理一职,就这样我半工半读完成学业。

1948年,我考上清华,并获得学校的奖学金。后来,由于家境困难,我还是想要退学,去潞河中学当中学教员,以便养家糊口。此时,我得到李宪之、谢义炳教授的帮助,在清华大学谋得半时助理一职,就这样我半工半读完成学业。 1945年初中毕业

1945年初中毕业在清华我就读的是气象专业,之所以要选择气象专业,说来话长。当时国民政府迫切地要发展民航,而发展民航需要地情信息,主要就是气象。

当时大气学科不发达,飞机经常出事故,王若飞烈士、叶挺烈士,还有国民党的戴笠都是坐飞机出事故的,这些都是因为缺乏地情信息。

这些地情信息美国不会提供给我们,只能靠我们自己来测量,因此这个行业对人才的需求量非常大,待遇也比较好。

其实本来我想学物理,但是物理老师跟我说:你不要学物理,物理在中国现在是不会发展的,物理需要有很大的投入,而国民政府是不会投入的。

但是气象不发展也得发展,因为必须发展民航!总的来说气象专业就业机会多,我便去了气象专业。

1952年,因为院系调整,清华气象系全部并入北大物理系,我作为助教也一并来到燕园。1954年,在谢义炳教授的力荐下,我成为苏联动力气象专家阿基诺维奇的学生。

我是10个进修生中唯一的大气物理学者,我的背景是最差的,我别无选择,只有加倍勤奋,才能赶超别人。经过两年努力,我以优异的成绩完成了论文,受到专家们的表扬,成为新中国第一个参加副博士论文答辩的研究生。

20 世纪 50 年代留学苏联时留影

20 世纪 50 年代留学苏联时留影1959年我从苏联回国后,就在北大气象专业教云降水物理。1969年以后,我进入了一个新领域——微波遥感。

1969年年底,空军一位同志来北京大学找我,询问有没有办法解决无气球探空的问题。无球探空是什么意思呢?

军事上要炮击,必须得进行气象修正,弄清楚高空气象条件,炮才能打准,所以必须有一个气象资料。常规的高空探测都是放气球升空测量,但气球升空就会被敌方发现。

当时正在抗美援越,气球一旦出现,美国飞机会来轰炸,造成巨大损失。因此军方就问我们能否实现无球探空。

据我推测微波遥感有这种可能性,当时世界上也只有这种猜测而已。用微波进行遥感,这是我的预感。但是,当时我对微波遥感知之甚少,我也预计到它的难度,经过慎重的考虑,我还是毅然接受这一挑战,下决心要奋斗、拼搏,使之成功。

我就按照这个思路做了一个方案,空军很赞同,支持我成立了项目。用一年时间我完成了理论推算,并通过了同行专家评审。

1972年,经过我领导的研究小组与专业仪器厂工人的共同努力,终于研制成功5mm波段的微波辐射计,这在当时引起了轰动,它与美国同等研究成果几乎同时期发表。以后我们又陆续研制了5-30mm波段五个频率的微波辐射计系列,使得这一研究成果跨入世界先进行列。

担任第九届全国政协委员

担任第九届全国政协委员这项成果于1986年获得国家教委科技进步奖一等奖,1987年获得国家科技进步奖一等奖。为什么能得到这个奖?

早在抗美援朝时期,西方资本主义阵营签订了“巴统协议”,对中国进行贸易和技术禁运,波长短于2cm波段的微波都是禁运的,而我做的项目里边用到的就是5mm、8mm、1.35cm的微波,它们全都是禁运的。

这些微波技术中国过去也没有,我们项目一切都是从头开始。我的这个仪器上,没有一个部分是国外进口的,相关资料也是我自己找到的。因此这个项目可以得到国家科技进步奖。

我们通过历史档案、访谈回忆不断地去拼凑重建当年的西南联大、当年的北大不仅是为了让后世人了解并铭记曾经那段波澜壮阔的历史,也是为了不断激励一代又一代学子坚定信仰心怀梦想,沿着前辈的足迹去勇攀高峰,承担起新一代青年人于国于家应尽的责任,去实现近代以来每一个中国人心中的家国梦。对于西南联大、北大、清华等老一辈学人的故事,你还了解多少?什么给你留下了最深刻的印象?在留言区跟大家分享一下吧!小北将挑选2位幸运读者,赠出今天的主题图书《信仰的力量》。

-End-

编辑:山鬼 黄泓

原标题:《这群“九零后”火上热搜,他们的后继者也配得上顶流二字》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司