- +1

文物修复与保护|穿越千年的爱恋

原创 訾奕然、周书涵等 深度训练营

记者 | 訾奕然 周书涵 张蔚婷

编辑 | 张蔚婷 陈冬艳 胡世鑫

2016年,随着央视出品的纪录片《我在故宫修文物》的播出,文物修复与保护这一较小众的职业进入了更多人的视野。

钿头银篦、玉盘金樽、雕梁画栋、琼楼宫阙,这些原本只存在于课本铅字之中的词句,在修复师们的妙手神通下,被剥去了历史的纤尘,重新焕发出雀跃的流光溢彩,出现在人们的视野中。

时光流转,岁月变迁,黄土之上早已改换了天地。做了古的旧物却时时提醒着人们要铭记自己的来处。正如余光中在《独白》里写道:“月光还是少年的月光,九州一色还是李白的霜。”文物古迹在某种程度上是中国人心灵生活的具象化载体,其中遥寄着千般思、万种情。

本期专业开箱,我们邀请了与文物古迹修复与保护工作相关的两个专业中的多位老师、同学以及从业人员。试图通过倾听他们从不同立场,不同视角对本专业及行业进行的剖析,让有志于此的同学们对这一工作及相关专业拥有更全面的认知。

制图:李翱

选择与被选择

傅晨星站在了人生的第二个十字路口前,她始终对大一时因通选课接触到的文物古迹念念不忘,而家人并不支持她跨专业报考相关学科进修。毕业后,本科时学的专业毕业人数多、对口的职业选择少,她转而从事了销售工作。拿着短期来看尚且理想的薪水,她却总感到疲惫和厌倦。像在隧道里行走,一眼看不到头,她能清楚感受到,这并不是她想要的生活。

即使是错位的打拼也并非毫无所获,三年销售工作中积累的经济基础让傅晨星在家人面前有了更多的话语权,为从事一份“至少是自己喜欢的职业”,她决定跟随自己的心意再试一次。

裸辞考研,首战告负,2019年,“二战”的她终于如愿进入上海大学的文物与博物馆专业。

在与文物相遇之前,张笑艳等待的时间远比傅晨星更久,道路也更加曲折。从2008年第一次了解到文物修复工作起,她便尝试以各种方式接近这一职业。为了有机会从事真正的文物修复工作,她进入莞城图书馆工作。由于莞城图书馆存放着大量的古籍,她抱着“总有一天图书馆会开设古籍修复室”的念头,一边从事着宣传策划的本职工作,一边自学文物修复的相关知识,这一等就是七年。

2015年3月,张笑艳终于得到了系统学习修复的机会,并以此为契机,在馆长的支持下,成立了东莞首个文献修复室,正式成为了一名文物修复师。她的心也终于踏实了下来:“以前总会觉得一天的概念是虚无缥缈的,但修复的工作不是,它让我心无旁骛,干一天,算一天,我能清楚地了解自己的进展如何。”

有的人主动选择了自己的道路,有的人无意间被道路选中。

2019年高考,两分之差让赵梦越与自己的第一志愿失之交臂,来到了历史建筑保护工程专业,在她的学校里,这是一门绝对的新兴专业——原本只在研究生阶段开放课程,但由于专业人才的明显缺口以及市场对于从业人员系统性培养的需求,西安建筑科技大学历史建筑保护工程专业于2017年开始面向本科招生。因此赵梦越入学时,本专业尚未产生第一届应届毕业生。

一切对她而言都是未知。同年九月,带着忐忑与少许志愿旁落的遗憾,赵梦越走进了古建筑的世界,并在两年后彻底改变了她最初的想法。

“了解之同情”

“现在我会觉得,幸亏当年高考少考了两分。”赵梦越大笑着说,她还记得来到学校的第一天,老师便告诉他们,古建筑保护工程是一门需要热爱才可以坚持下去的专业。在文献课与传统文化艺术课上,从古籍诗歌一路探访到篆刻书法国画需要热爱;走出书斋、跋山涉水地深入无人之境测绘也需要热爱。

赵梦越感叹道:“它能让我看到人的价值,你完成这些课业、做这些工作时是有信念感的,也知道自己未来将会去向哪里。”

相比之下,傅晨星的心路历程变化要平稳得多。文物与博物馆学本就让她向往已久,她所感受到的变化,更多来自深入了解后更加开阔的视野。文物保护涉及的内容远比她最初想象的要丰富,这项工作不仅可以修复文物,还可以对其衰败起到延缓和阻止作用。

修复者们是为文物开药的医生:望闻问切判其病因,切中要害开具药方,深入浅出研究病理及药性,尽己所能让文物在历史的长河中停留更久。“所有的文物最终都是会消亡的,但是我们能做的工作就是让它保存的时间长一点,再长一点。”傅晨星说。

刘卓尔则在专业学习中,为能与历史近距离接触而悸动不已,陈寅恪先生曾言:“对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔。”刘卓尔是在上大学后才对这句话有了切身体会,历史的触感从不轻薄地停留在纸面,而是藉由一件件有温度的物件,厚重绵长地浇筑在了每一位文博人的心上。

四年间,他曾亲手清理过带有层层叠叠青苔与泥土的东汉印模砖及石构件。“我手里拿的不是一块砖,而是实打实的两千年,想想看,两千年握在我的手中,多么奇妙。”至今,他仍清楚记得那瞬间的感受。

他也曾参观南朝时期家族墓地的发掘现场。身处一片静寂当中非但不恐惧,反而是一种奇异的、穿越般的恍惚感与不真实感占据了他的内心,“那是一千五六百年前的人烧的砖、砌的墓室,我不知道这些烧砖的、砌墓的工人叫什么?也不知道做这些随葬品的工人们、把墓主人抬进来的挑夫们,他们是谁?生于何时?死在哪里?有过怎样的喜怒哀乐?今天一概不知,但这座一千五百年前的墓,就是他们曾经存在过的微弱证明。”

现实的疆界

刘卓尔在2016年进入文物与博物馆专业学习。高考结束后,翻看志愿目录时,他发现竟然有一个专业完美地涵盖自己从小就喜欢的博物馆和历史文物等内容。所以即使父亲反对,他还是毫不犹豫地选择了文博。

开学后,他在与同学的交谈中得知,同专业37人里,只有一名同学和他一样是自己主动选择了文博,其余均是被调剂而来。其中一位同学的话令他印象深刻:“收到通知书的那天发现自己被录取到文博,才知道居然还有这么个专业。”

临近毕业,刘卓尔发现,对口工作点如博物馆、文管所、考古所等,基本都要求硕士学位及以上学历。面对这一现况,刘卓尔所在班里一半同学选择了考研,另一半选择了转行。但据业内前辈所说,即使完成读研甚至读博,出来之后也会有三分之二的毕业生最终选择转行,留下的人数极其有限。

造成专业人才流失的原因是多方面的。一方面,文物修复对从业人员的能力要求普遍较高,需要长期系统性的培养,经历上万小时的训练,才能“磨出”一个合格的修复师。

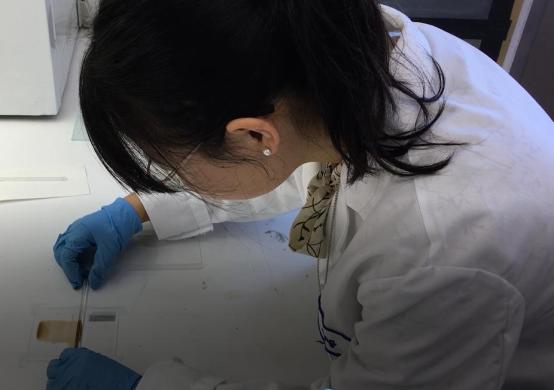

制备漆样品

赵梦越对此深有感触:“找工作也许不难,但最重要的是你怎么找到一份能让你承担核心的工作。想成为能够实际承担保护工程的人才,至少要十余年,五年本科,再读研究生,可能还要读博士,最终去到实地做工程,这是一个很漫长的过程。”如果想真正进入遗产保护圈层,就必然要进一步深造,这几乎成为了全专业上下的共识。

而另一方面,虽然近年来国家对文博行业的系统性投入逐渐加大,但文物修复与保护相关专业开设少、对口工作岗位更少的问题依然存在。编制内的文保岗位同工同酬、工资相对较高且稳定,岗位数量却寥寥无几;在编制外,临时工、合同工的形式则带来了更多的不确定性与竞争。

张笑艳于2018年11月离开莞城图书馆,并于该年年底成立个人工作室“遂初书房”,从此正式成为了一名全职民间文物修复师。当兴趣变成唯一的谋生工具的时候,完成一件修复的所得,是一件需要“商讨决定”的事情。

“修复这个行业是靠时间堆积出来的。首先,对于任何工艺技术而言,一万个训练小时必不可少。除了修复师的工艺水平需要时间以外,修复的工作同样是需要大量的时间。例如,修复一本古籍至少需要一个月的时间;修复一份丝织品,像何真诏书丝织品的修复,我一共花了大半年的时间才完成。”张笑艳说,在这个行业里,不同的物品所需耗费的时间和精力是不同的,因此工作的酬劳是和修复师的付出是成正比的,从而也带来了更多的不确定性。

一种面向未来的职业

文物古迹修复的相关工作与专业,确实有诸多艰难,可向往留下来的人也各有理由。在他们口中,未来一词被不约而同地提起。“后之视今,亦犹今之视昔”,不同专业都在为了给未来留下些什么而不断努力。

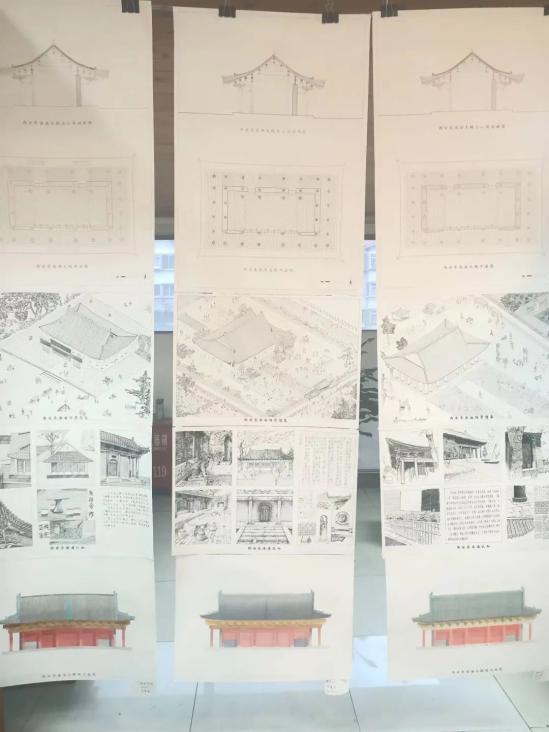

宫阙万间或许在未来都成了土,但古建筑测绘工作能为后来者保留住它们存在过的痕迹。赵梦越的师哥师姐们就曾在老师的带领下,于一年中紫外线最毒的日子里,去往目前没有记录、没有完整数据、甚至没有完整图纸的古建筑进行实地测绘。期间有许多“趣”事在学生间广为传颂,诸如“第一天就被老师骂哭了三个”、“睡在脚手架上是常态”、“没办法用机器测量必须用手去画”等等。

异常辛苦,但在专业里几乎没有人会否定这份实习的意义。每个人的测绘结果被汇总在一起,形成出一幅完整图景;整理归档、记录在册,这份资料将作为正式的历史材料流传下去。

在文物与博物馆专业里,即使现阶段已经拥有了数字化归档、复制品等替代手段,有些东西依旧不能被技术全然取代。

刘卓尔表示,以古书画鉴定为例,印章的鉴定是断定真伪和流转经过的重要依据之一。北宋及之前的印章用水调朱砂,颜色淡且会晕散;南宋时用蜂蜜调朱砂,所以不易晕散;元代开始用油调朱砂,不仅不会晕散,而且靠近了变换角度看会有油状反光。他说,“这就是再高清的扫描件都无法告诉你的东西。”文博人相信着这些细腻鲜活的细节,值得被镌刻与看见。

无论是博物馆、文物、古建筑,都站在了历史的某个特定奇点上,为后来者沟通着过去、现在和未来的时光。遗产不会消失。只要世界没有到达“终点”,就会不断产生新的遗产,不断地需要新的人去保护,也总有人会真切地需要着这些老物件、老地方。

刘卓尔确信,文物修复与保护是面向未来的职业,只是他不确定自己的未来里还能不能有文博。2020年毕业季,在父亲明确表示不会再出一分钱支持他继续文博专业学习的情况下,他仍孤注一掷地参加了当年的研究生考试,最终却与梦想院校失之交臂。他暂时进入了与文博全然无关的行业就业,准备等时机成熟的时候再试一次。“文博专业的硕士我依然要读,哪怕读了只是做个摆设,我也要去读,因为这是我真正热爱的专业。”刘卓尔坚定地说。

2020年7月3号,对张笑艳来说是迄今为止最重要的一天,她亲眼见证由自己修复的何真家族诏书丝织品,在众人的簇拥下被重新悬挂于何氏宗祠之上。修复成品毓秀登场的同时,也意味着她的手艺将在未来收获更多青睐。

张笑艳正在修复何真诏书

傅晨星在完成两年的文博研究生学习后,即将进入考古所的文保岗,她认为这份职业非常适合“社恐”的自己,虽然辛苦,但是可以安安静静地做自己喜欢的事,不用被外界干扰。

赵梦越已经开始为两年后的保研做准备了,她想继续在古建筑的领域深耕下去,享受着本专业跳脱出利益计算之外而只专注于知识与情怀本身的氛围,也希望这样单纯做研究的日子能够得以存续。

文物在一些人的生命轨迹中与之擦肩而过,又让另一些人最终得偿所愿。但在拉长了的时间线里,张笑艳总觉得,文物与修复者间的际遇,本就是君子之交淡如水:“修复师只是一个过路人,作品才是永恒的。在它们漫长的流传过程中,可能会有些小问题,可能会生病,我们就去助其康复,好了之后,它又会继续流传下去,直到在未来遇见下一个人。”

纵使相逢短暂,然既见君子,云胡不喜呢?

本期分享者:

@赵梦越(化名)

西安建筑科技大学,历史建筑保护工程专业,19级本科生

@韩婧

上海大学文化遗产保护基础科学研究院,老师

@傅晨星

上海大学,文物与博物馆学,19级专硕

@张笑艳

民间文物修复师

@刘卓尔(化名)

文物与博物馆学,16级本科

本期作者:

訾奕然

澳门科技大学,第八期深度营成员

周书涵

上海大学,第八期深度营成员

张蔚婷

法国蒙彼利埃第三大学,跨界共学实验室成员

即日起,深度营将推出系列文章,解密各大专业!帮助大家了解各个专业究竟在学什么,以及该专业学生的就业选择情况。

往期推荐:

Notice

如果你有熟悉的高中愿意与深度营进行合作,共同为高三学子提供专业分享,欢迎留言。与此同时,如果你想深入了解某个专业,也请在留言区评论,我们将一一为你解密!

如果你还有其他疑问,在公众号“深度训练营”回复“文物修复与保护”即可获取咨询群二维码。扫码入群,文物修复与保护专业的同学将为你解答

专业开箱统筹组:陈冬艳、张蔚婷、施嘉翔、胡世鑫、许愿、施展、唐雨筠、江欣仪

- END -

运营总监|谢 婵

统筹编辑|陈星萌

值班编辑|李 翱

原标题:《文物修复与保护|穿越千年的爱恋》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司