- +1

夏天湿气重怎么办?快来试试这些方法

东方卫视名医话养生

每日医学科普

十病九湿。

传统医学认为:“千寒易除,一湿难去。”除了环境中的“湿”,生活中一些坏习惯也会招来湿气。

内湿和外湿

“湿”是中医风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪中的一种,最为难缠。湿气从来不孤军奋战,总是与别的病邪一起“作案”:

遇寒成寒湿,让人冷得透心彻骨;遇热为湿热,闷得透不过气、出不了汗;遇风化为风湿,成为难以摆脱的慢性病……

湿气分外湿和内湿:

外湿多因气候潮湿、涉水淋雨、居住环境潮湿等外在的湿气侵袭人体所致。

内湿则是由于脾胃虚弱、水湿停聚所致,通俗来说,如大量吃生冷食物等。

要防止湿气侵袭,人体必须将外湿拒之体外,还需防止湿自内生。

湿气重有哪些表现

中医讲“湿重如裹”,身体湿气重,感觉被包裹着,像是穿着件半干的衣服一样别扭。湿气所到之处,会有不同的身体表现。

在体表,可以出现周身沉困、四肢酸懒沉重等;

进一步侵入关节,则关节酸痛、沉重、活动不利,痛处固定;侵犯头部,可出现头重如裹;

停滞于胸腹部,表现为胸闷胃胀、小便短涩等;

湿性往下走,可出现下肢水肿、腹泻等症状。

如何知道自己体内有没有湿气?可从以下3方面辅助判断。

NO.1起床时的状态

早晨起床时候身体困重,感觉头有东西裹着,或觉得身上有东西包着,这种被包裹着的感觉就是身体对湿气的感受。

小腿发酸、发沉,也是体内有湿气的典型特征。

NO.2大便

什么样的大便是正常的?“黄褐色,圆柱体;香蕉形,很通畅”。大便正常,一两张手纸就可擦干净,但体内有湿的人,要4~5张才能擦净。

大便稀薄、黏腻、不成形,可能就是体内有湿气的表现。

NO.3舌苔

健康的舌淡红而润泽,舌面有一层薄白的舌苔。

如果舌苔白厚,看起来滑而湿润,说明体内可能有寒湿;如果舌苔粗糙或很厚、发黄发腻,说明体内有湿热。

让身体变“湿”的坏习惯

生活中的一些坏习惯,也会让湿气找上门。

NO.1 偏好肥甘厚味

肥甘厚味是指辛辣油腻、甜腻的精细食物,或者味道浓厚的食物。

中医认为,过食油腻食物会伤害脾胃,降低运化能力,从而影响对营养的正常吸收。

NO.2 常暴饮暴食

暴饮暴食会导致消化不良,进而使机体出现积食和便秘等症状,同时还会影响到人体内毒素和湿气的排出。

所以,常暴饮暴食的人多是大腹便便,这种体型就是湿气重的外在表现。

NO.3 贪凉喜冷

从中医角度讲,贪吃冷饮虽然一时满足了口欲,对身体却可能有潜在伤害。

一是寒凉食物进入体内后会导致出现湿气,二是如果身体本来就有湿气,再吃寒凉食物可能会影响代谢,使湿气更难排出。

NO.4常熬夜

中医认为,人卧则血归于肝,如果到了休息时间还不睡觉,肝脏会继续工作代谢,得不到休息。

这也是为何常熬夜的人会有头昏脑涨、眼睛干涩胀痛等表现,这些信号都说明体内可能已经肝胆湿热了。

NO.5运动少

运动少的人,常会出现身体沉重、四肢无力等湿气重的表现。越是不爱运动,体内瘀积的湿气就会越多。

NO.6酗酒

这是使体内生湿和加重湿气的关键因素,从中医上讲,酒可以助湿邪入侵。

对有“内湿”的人来说,除了改掉上述这些坏习惯,平时还可以在饮食上多注意。

四季皆宜的健脾利湿食物有:山药、薏米、白扁豆、红小豆、莲子等。湿热季节可以多吃豆类(尤其是绿豆),冬瓜、荷叶也是清热除湿的佳品。

此外,煲汤时可以加入适量健脾利湿的中药,如党参、黄芪、茯苓、白术等。

从头到脚的祛湿方

董峰表示,眼下已入伏,各大中医院推出的中医特色疗法“冬病夏治”,其实治的就是“湿”。

夏季虽然“湿”,但人体气血及阳气相对较为旺盛,可借身体内的“旺火”赶走湿邪,因此夏季也是中医眼里祛湿的最佳时间。

NO.1头

洗澡洗头后要充分擦干身体,吹干头发,头发还湿着时不要直接入睡。

NO.2口

别为了贪凉一次性吃太多生冷食物,减少暴饮暴食的机会,远离太过油腻的食物。

少喝或不喝酒,尽量不要酗酒或一次喝得酩酊大醉。

NO.3 躯体

坚持运动可有效加快血液循环和新陈代谢,促进湿气排出。

建议大家平时动起来,推荐跑步、健走、游泳等有氧运动,适当排汗可加速机体“排湿”。

NO.4臀

久坐也是运动少的“隐形”表现,长期坐着不动,机体代谢就会变慢,运化能力随之受到影响,容易招来湿气,因此要改掉久坐的习惯。

劳动、休息时要尽量避开水湿之处,尤其是老年人,在外走累了,也尽量别坐潮湿的木椅木凳等。

NO.5脚

下雨天减少外出,不慎淋雨及时更换衣物,鞋子湿了就不要连续两天穿同一双,同时要将湿的鞋子充分晾晒。

此外,还要注意保持房间干燥;如果外界湿气也很重,可打开风扇、空调等保持空气流通。

怎么样祛湿最有效?

中医认为,十病九湿。入夏后,雨水重,很多常见的问题如积食、厌食、腹泻、困倦等,大多都和湿气重有直接的关系。那怎么样祛湿最有效?以下5个方法,可以帮助祛除体内的湿气。

NO.1喝粥陈皮、赤小豆补脾助汗

湖南中医药大学第一附属医院治未病中心副主任李定文介绍,五一过后,天气渐热,孩子吃冷食、喝冷饮、吹空调会导致寒湿二邪积聚在体内,这时候喝碗热粥能够祛除体内的寒湿之气。

一是因为,温热的粥可以助胃气,充足的胃气能够促进气血的运行,加快人体津液的代谢,让湿邪通过小便而排出体外。

二是,喝热粥发发汗,也有助于湿气从表而去。食疗方面推荐吃陈皮瘦肉粥,陈皮入肺、脾经,具有理气健脾、燥湿化痰、调畅肺气的作用。肺主一身之气,为水之上源。一身之气正常运行,则水液正常,如果肺气闭塞,则水液一定潴留。所以,陈皮具有明显的祛湿化痰的作用。此粥孩子、大人都可以吃。

薏米也很能祛湿,但偏寒凉,孩子常吃伤脾阳。现在很多家长天天给孩子吃冬瓜薏米汤,其实不是很合适。给孩子祛湿比薏米更合适的,是赤小豆。

在此推荐两款赤小豆食疗方:生鱼1条,冬瓜250克,赤小豆30克,生姜10克。生鱼宰净,冬瓜连皮切块,与赤小豆、生姜同煲汤,不放盐食用。每1~2周喝1次即可。可以补脾、利水,其作用为补脾而不留邪,利水而不伤正气。

NO.2运动游泳疏通气血有助祛湿

湖南中医药大学第一附属医院治未病中心副主任李定文介绍,食补不如动补。家长要鼓励孩子多运动,一为发汗,将身体内的湿邪糟粕排出,二为提升阳气,促进脾肾之阳的生长。

在众多运动中,比较推荐的是游泳。游泳时,全身都参与,能有效促进血液循环,快速疏通各经各脉气血,让全身的气血通达。气血状态好了,阳气足了,就有足够的动力把湿气排出体外,所以游泳是能够很好地祛湿的。尤其是体质比较差、反复生病的孩子,甚至是一些过敏性体质的孩子,游泳是比跑步、打球、踢球更好的运动。因为不会过于激烈,又能疏通气血。

但家长要注意一点,在游泳之后,要尽快让孩子擦干身体,再去冲淋室冲热水澡,以免受寒。

以后天气热了,也不能偷懒不动,保持运动的好习惯,对痰湿体质来说特别有益。老年人散步、慢跑、打太极拳都是不错的。

需要注意的是,不宜过于剧烈运动,避免大汗淋漓,以免伤阴伤阳。出汗以后要及时地擦干,不要立即洗澡,吹风。

NO.3艾灸疏通经络扶阳补气

湖南中医药大学第一附属医院治未病中心副主任李定文表示,春夏进入身体里的重湿之气,你不逼它,它自己是不会跑出来的。艾灸为纯阳之物,而寒湿为纯阴之物,阳进阴退,阳壮阴衰。所以可以起到扶阳补气、滋阴生血、调整脏腑的功效。经络疏通了,气血通调了,孩子自然有足够的阳气将湿气驱散。

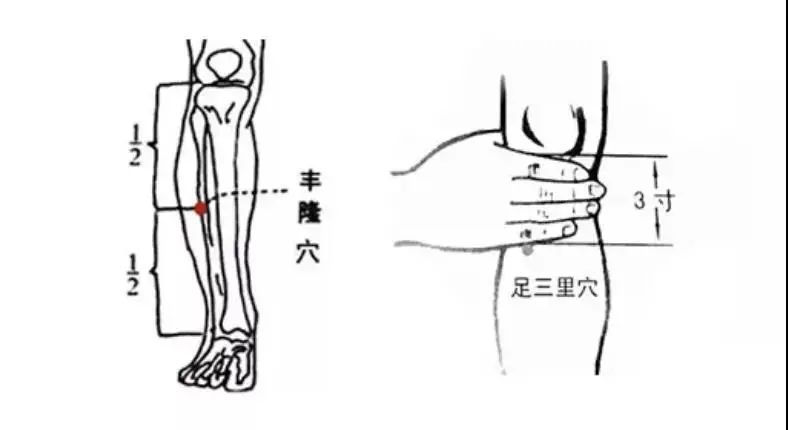

艾灸的穴位给大家推荐两个——丰隆穴、足三里。

丰隆穴:按摩这个穴位能够把脾胃上的浊湿排出去。此穴位于人体的小腿外侧,外踝尖上八寸,距胫骨前缘二横指,用拇指或中指端按揉,一天2次,每次3分钟。

足三里穴:它是调理脾胃,驱赶内湿的好穴位。在膝盖骨外侧下方凹陷处,往下约4指宽,胫骨前缘一横指,一天2次,每次3分钟。

要注意的是,孩子皮肤娇嫩,最好不要自行在家给孩子艾灸,要在医生的指导下进行。年纪比较小的孩子也以用小儿推拿的方法来健运脾胃,脾胃功能好了,就能更好地运化水湿了。给家长推荐一套健脾的推拿手法:运板门100~300下、顺运内八卦50~100下、分推腹阴阳50~100下。

NO.4贴敷肉桂糊敷肚脐温阳祛湿

山西中医药大学附属医院治未病中心主任陈燕清谈到,湿气阻滞在脾胃中,易伤身。特别是中老年人,脾肾阳气不足,就更容易受到水湿的侵害。可以试试“贴敷”,温阳祛湿。方法很简单,就是将肉桂贴到肚脐上。用肉桂末10克,用温水调成糊状敷在肚脐上,再用无菌纱布覆盖固定。一般2小时换1次药,一天一次,连续敷一周就可以了。

针对湿热泻,临床上通常采用刮痧的方法,使湿热之邪尽除,施治部位多为背部膀胱经背俞穴,因背部面积较大,操作方便,自己在家就可以操作,需要配备刮痧板和刮痧油,在刮痧板的粗边上涂上刮痧油,五指紧握,手心顶住刮痧板,沿着脊椎旁开1.5~3寸的位置从上至下缓慢刮拭,用力一定要均匀,切不可为了迅速出痧而乱了顺序,刮拭15~20次后改刮肩胛部位,沿着肩胛缝的方向从上向下刮拭即可。

刮痧完成后注意保暖,切勿着水受寒,并饮用温水200毫升,待痧印消退后方可洗澡。需要提醒大家的是:刮痧的时间不可太长,10分钟即可,如若因操作时间太长出现皮肤溃烂,建议及时到医院进行消毒处理。

NO.5泡脚藿香正气水泡脚解表化湿

山西中医药大学附属医院治未病中心主任陈燕清谈到,我们都知道,睡前泡脚可以帮助孩子祛寒,但其实泡脚也是可以祛湿的。湿邪越重,热水泡脚就越有必要,因为热水泡脚可以刺激胃经、膀胱经等足部的6条经络,从而起到健脾、除湿、利水的作用。

给孩子泡脚,可以在水中加入两三支藿香正气水。藿香正气水主要由藿香、苍术、陈皮、厚朴、白芷、茯苓、大腹皮、半夏、甘草、紫苏等中药组成,可以解表化湿、理气和中。也可以用藿香50克煎水后来泡脚,按揉小腿内侧的阴陵泉,也有很好的排湿效果。

如果有畏寒怕冷、四肢冰凉的烦恼,可加入桂枝30克、艾叶30克煮水后泡脚,等到这一年的冬天,便会发现手脚冰凉的症状会好很多。如果常感觉下肢无力,可以加杜仲30克、川断30克、伸筋草30克,煮水后一同泡脚,可以起到补益精气、强筋壮骨的作用,尤其适合患有骨质疏松的中老年人使用。

泡过脚后,趁着脚上的经络比较敏感,可以用大拇指指腹按摩肝经上的太冲穴100次,肾经上的涌泉穴100次。这样既可以降血压,还可以清心火。

文章来源:健康时报,生命时报

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司