- +1

听后人讲述“电台三烈士”不为人知的往事

从左到右:李德胜(李白烈士故居第三任名誉馆长)、秦维秀(秦鸿钧烈士女儿)、单明忠(李白电台掩护者单惠民之子)、张亚林(张困斋烈士侄子)、秦岭(秦鸿钧烈士之孙)、李立立(李白烈士之孙),制图:IT时报 傅正卿,摄影:IT时报 冯诚杰 郝俊慧 钱立富

30秒快读

1、上海解放前夕,李白、秦鸿钧、张困斋3位共产党员在十分险恶的环境中,用秘密电台让中共上海地下组织与党中央通信联络。但电台先后被国民党特务侦破,李白、秦鸿钧、张困斋不幸被捕,1949年5月7日被害于浦东戚家庙,牺牲在上海解放的前夜。

2、1949年8月28日,上海举行隆重的追悼大会,中共上海市委在李白、秦鸿钧、张困斋“电台三烈士”的挽联上这样写着:“你们为人民解放事业而战斗到最后一滴血,你们的英名永垂不朽!”

3、《IT时报》记者兵分多路,采访“电台三烈士”的后代以及烈士友人的后人,听他们讲述三烈士对党无限忠诚的英勇事迹以及他们自己被烈士的精神所激励,传承红色基因的点滴故事。

01

讲好爷爷的革命故事

受访者:李立立(李白烈士之孙)

记者:钱立富

电信博物馆内,在李白烈士旧照前,李立立(图右)向IT时报记者讲述“永不消逝的电波” 图摄:IT时报

“红色精神,要薪火相传。讲好爷爷的革命故事,在我们家内部也是一种传承。”李立立说道。

李立立是李白烈士之孙,随着奶奶裘慧英和父亲李恒胜的相继离开,他接过了“讲好李白故事,传承红色精神”的接力棒,给更多的人讲述革命先辈的事迹,传承和发扬红色精神。“我爷爷对党赤胆忠心,为了党的事业最后献出了自己的生命。他对党无限忠诚的品质,尤其值得我们学习”,李立立说道,“在我们这个时代,同样需要像李白烈士这样,有坚定的理想信念、艰苦奋斗的精神、冒险犯难的勇气,在工作中精益求精。”

在每一次讲述中,李立立都会提到爷爷李白和奶奶裘慧英最后一次见面的场景。1949年5月7日,上海解放前20天,这天上午,被捕已5个月、遭受了各种酷刑的李白对前来探望自己的妻儿说“不要再来看我”,因为“天快亮了,我所希望的也等于看到了。”李白似乎有预感,他将无法真正看到革命胜利的那一天,无法等到为之奋斗的新社会到来,但是这些都无法动摇他的坚定意志。就在这天晚上,李白倒在了敌人的枪口下,再也不能回到爱人身边。

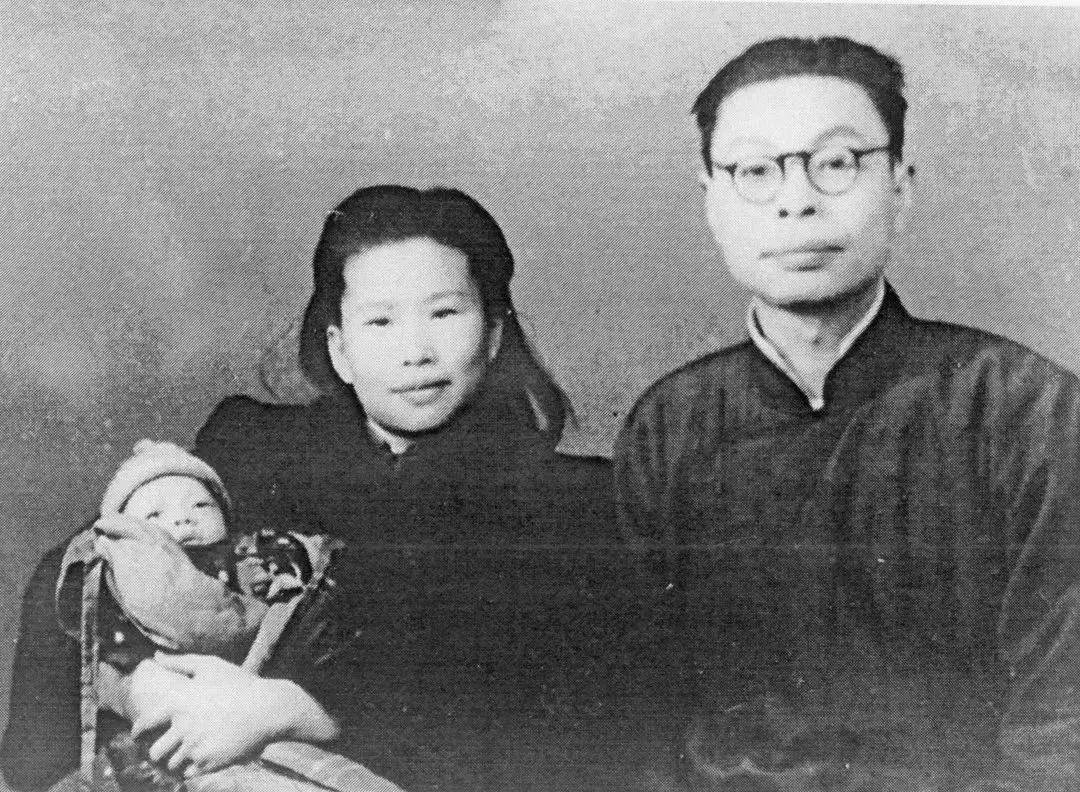

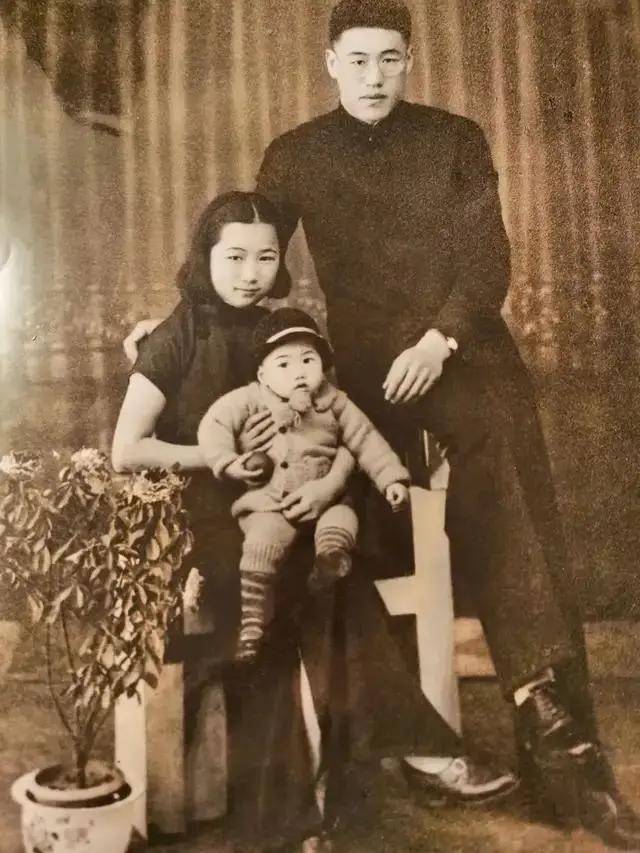

1946年1月,李白全家合影于上海,图源:网络

李白对于革命工作极其认真,不管遇到何种困难,都会努力去克服。1931年,李白在苏区参加了无线电培训班,当时党组织交给李白一项任务:要在半年内掌握2000个英文单词。这对仅读几年私塾的农村娃来说,简直“天方夜谭”,但是李白做到了。到上海开展秘密电台工作后,原本只掌握收发报技术的李白,又刻苦学习机务知识,当电台出现故障后,自己可以维修,成为全能型的电台人才。“爷爷在生活上对自己低标准,他把省下来的钱买相关的书籍,学习通信方面的新知识、新技术。”李立立说道。

身处残酷的斗争环境中,生活简朴节约的李白始终保持着高昂的革命乐观主义精神。李白经常说的一句话是“我们的眼睛吃过了”。“我听奶奶说,过中秋节的时候,爷爷带着她去街上的商店逛一圈,指着橱窗里的各色各样月饼说道,这是豆沙的,这是莲蓉的,我们饱了眼福,看过就等于吃过,这个节就过得很好了。等到秋天螃蟹上市的时候,也是这样。”李立立说道。

几十年来,以李白烈士为原型创作的电影、舞剧,感动了一代代人。让李立立欣慰的是,自己并不是唯一讲述李白烈士故事的人,青年学生、年长老者,很多人都投身其中。几十年过去,在这片李白曾为之奉献一切的土地上,他的故事依然在广为流传,而且会一直流传下去。

02

“李白电台在我家工作近两年”

受访者:单明忠(李白电台掩护者单惠民之子)

记者:钱立富

单明忠,图摄:IT时报

抗日战争全面爆发后,1937年10月,李白告别战友,从延安来到上海,在敌人的“心脏”建立秘密电台。李白来上海后第一处工作战斗的地方,是贝勒路(现黄陂南路)148号楼房的三层小阁楼里。李白在这里工作和战斗了近两年的时间。

李白电台为何会设在这里呢?

今年5月,在本报《“电台三烈士”李白在上海战斗的十二年》文章刊发后不久,一通电话打进报社编辑部,正是这通电话揭开了历史的面纱。来电者是单明忠老先生,他向我们讲述了当年全家人掩护李白电台的往事。

当时,贝勒路148号这幢三层楼的房子里,一层是单惠民(单明忠的父亲)诊所,二层是单家人的住处,三层则是李白居住和发电报的地方。

中国共产党的秘密电台为何会设在单家?

这得先从单明忠的爷爷单志伊说起。单志伊是清末举人,曾留学日本,任孙中山日语翻译。1927年“四一二”反革命政变发生后,反动派大肆屠杀共产党人。当时在安徽芜湖,军警准备缉捕民生中学的李克农、钱杏邨(即阿英)、宫乔岩等进步师生。作为当地的社会名流,单志伊是民生中学校董,也是警察局高等顾问,提前获悉消息后,他赶紧设法通知李克农等人撤离,躲避了一场灾难。

之后,李克农、宫乔岩等人辗转来到上海,继续坚持斗争,与单志伊以及在上海读书、行医的单惠民(单明忠父亲)有着密切联系。

为支持革命,在李克农建议下,1937年10月,单家人从刚住没多久的福煦路(今延安中路)多福里21号(八路军办事处)迁至贝勒路148号。搬家后没几天,宫乔岩带着一位穿长衫、戴眼镜、提着两只皮箱的年轻人来到这里。他就是刚从延安来到上海的李白。“我父亲对家里人说‘他是我们家远房亲戚,来上海补习无线电知识,晚上要读书,你们不要去影响他’。”单明忠说道。

那时,单明忠的大哥单明德13岁,正值天真烂漫的年纪,很快便和李白交上了朋友。“我大哥教李白讲上海话,星期天带他逛公园看电影,缠住李白讲打仗的故事。他们感情非常亲密。”单明忠表示。

在贝勒路148号,李白电台源源不断向延安发去有价值的情报,在抗日战争中发挥了重要作用。

但是,电台长期位于同一处地点不利于安全,而且意外事件的发生,促使了李白电台的转移。其中一次“意外事件”是小偷潜入单家行窃,恰巧偷的就是李白的两只皮箱,所幸单家人及时回家并抓住了小偷。出于安全考虑,1939年5月时李白电台撤出贝勒路148号。

发生在单家楼上的故事,后来被搬上银幕。在1958年电影《永不消逝的电波》开拍之前,摄制组曾和单惠民一起来到黄陂南路原址,了解当时房间内的摆设情况及天线设置等情况。而电影里的“医生”及“张师母”原型正是单惠民夫妻。

不忘历史,才能传承好红色精神。单家兄弟收集和整理了大量历史材料,纪录过去单家三代人支持革命的往事,掩护李白电台只是其中一件事。单明忠现在拖着病体,依旧为此事忙碌,“随着时间的流逝,当年亲身经历这段惊险无比的斗争岁月,而为信念忠贞不屈的很多人已经远去,但是革命先烈的英勇精神不应忘却,人民大众积极支持革命事业的事迹也应恒久铭记!”

03

和“裘妈妈”十年忘年交

受访者:吴德胜(李白烈士故居第三任名誉馆长)

记者:钱立富

吴德胜,图摄:IT时报

1958年,以李白事迹为原型,参考秦鸿钧烈士、张困斋烈士事迹拍摄完成的电影《永不消逝的电波》播出后,成为传世经典,激励着一代又一代中国人去传承和发扬红色精神。

其中就包括吴德胜,儿时看了《永不消逝的电波》后,就想着长大后要成为像李白这样的英雄人物,做一个对国家有用的人。19岁时,高中毕业的吴德胜光荣入伍,成为东海舰队“海上猛虎艇”上的一名雷达兵,他当兵5年,受嘉奖8次,并在部队里光荣入党。

《永不消逝的电波》剧照,图源:网络

退伍后,吴德胜进入上海虹口区团委工作。1983年,在一次会议上,吴德胜得知虹口区有一些革命遗址还没有被发掘出来,其中就包括李白烈士在上海最后居住、工作和被捕的居所,这让有着浓厚《永不消逝的电波》情结的他激动了,主动请缨,从此踏上寻找李白烈士故居之旅。

拿着单位开的介绍信,通过派出所和居委会,吴德胜找到了李白烈士遗孀裘慧英的住处,位于四平路的邮电新村。那一天,裘慧英向吴德胜回忆了当时李白的工作生活,说到李白被敌人严刑拷打和最后牺牲的情景,即使几十年时间过去,裘慧英还是忍不住流下眼泪。这让当时只有二十多岁的吴德胜有些不知所措,不知道如何去安慰这位革命老人,情不自禁叫了声“裘妈妈!”,他在心里也更加坚定要为李白烈士建纪念馆的想法。

1983年冬天,吴德胜搀扶着裘慧英一起来到虹口区黄渡路107弄,这里的15号楼3楼,是李白和裘慧英最后居住、工作和被捕的地方。当时,15号楼住了3户居民。找到这里后,吴德胜马上向相关部门汇报了李白故居的情况。虹口区政府、上海市邮电管理局、上海市国家安全局等方面高度重视并积极推动出资动迁居民,建立了李白故居纪念馆。时任上海邮电管理局局长徐志超曾对吴德胜说:“李白烈士是无线电战线的前辈,我们有钱出钱、有力出力。”

在李白烈士故居筹备过程中,吴德胜忙里忙外,推动居民动迁事宜,尽量让故居保持原型,同时准备资料建立陈列室,以完整史料、真实的故事,让大家了解更真实的李白,感悟红色精神。裘慧英则向纪念馆捐出了李白烈士全部遗物。

李白牺牲于1949年5月7日,38年后,1987年5月7日,“李白烈士故居”正式对外开放。开馆30多年来,这里迎来了数十万参观者。

李白烈士故居,图源:IT时报

吴德胜现在已退休多年,但他并没有过上悠闲的生活。作为李白烈士故居第三任名誉馆长(第一任是裘慧英,第二任是李白烈士之子李恒胜),这些年他一直在忙碌着,向更多人讲述李白烈士革命事迹,坚持不懈传递红色精神。

04

15岁入党,党龄77年

受访者:秦维秀(秦鸿钧烈士女儿)

记者:郝俊慧

秦维秀,图摄:IT时报

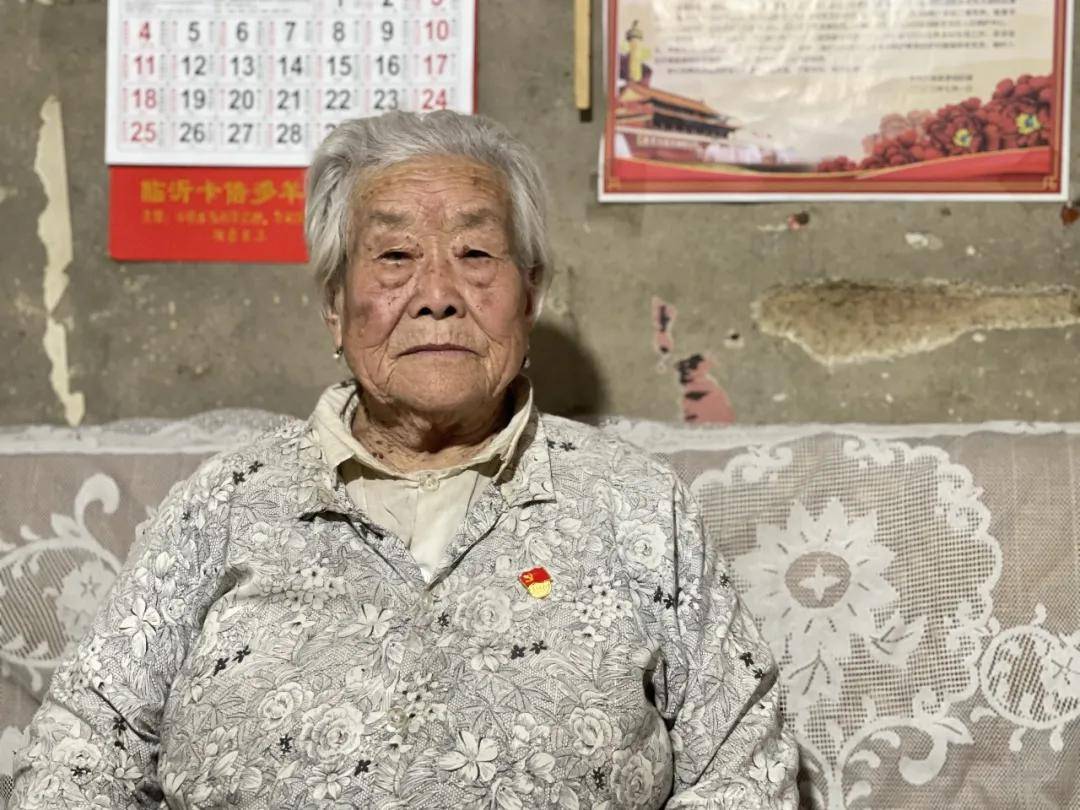

斑驳的土墙上,钉着两张红色的铁牌——“建国前老党员”“共产党员户”,往左,是一份2021年的挂历和几张印有习近平总书记的日历画。“共产党好啊!习总书记好啊!”92岁的秦维秀端坐在沙发上,因为耳朵略有些背,听别人讲话时,她总是要微微侧身,声音却依然洪亮。

88年前,父亲秦鸿钧因为被叛徒出卖,被迫离开家乡山东省沂水县世和庄(现属沂南县),最后牺牲在黎明前的上海。尽管父亲的面容在4岁孩子记忆中早已模糊,但革命的火种却跨越时空,继续在这片红色热土上传递。

1944年,秦维秀15岁,成为一名中国共产党党员,她的入党年龄甚至比父亲当年还小一岁。

“那时候太难了,没有粮食,我经常到坡上挖野菜,党组织就让我借机给地下党工作者送饭。”抗日战争时期,沂蒙地区是敌占区,我党的地下工作者白天隐蔽在村外的一个地窖里,秦维秀到达时,吹三声口哨,他们便出来把饭接进去。

除了送饭,少时的秦维秀,还和同样是党员的母亲李洪兰一起,为八路军做军衣、纳军鞋、烙煎饼,“高粱要用石磨碾得细细的,做成煎饼后送到前线,让战士们吃饱肚子多杀敌人。”

“最后一碗米,送去做军粮;最后一块布,送去做军装;最后一个娃,送去上战场,”从抗日战争到解放战争,沂蒙山区人民正是这样在艰难困苦的条件下,倾尽全力支援革命,而年轻的秦维秀也和八百里沂蒙的百万人民一起,铸就了军民水乳交融、生死与共的沂蒙精神。

新中国成立后,秦维秀出嫁至山东省沂南县刘家汪村,后担任村里党支部委员兼妇女主任。白天带着妇女们整修农田,修水渠、水库,晚上组织扫盲班,请小学教师教她们学文化,一干就是三十多年。

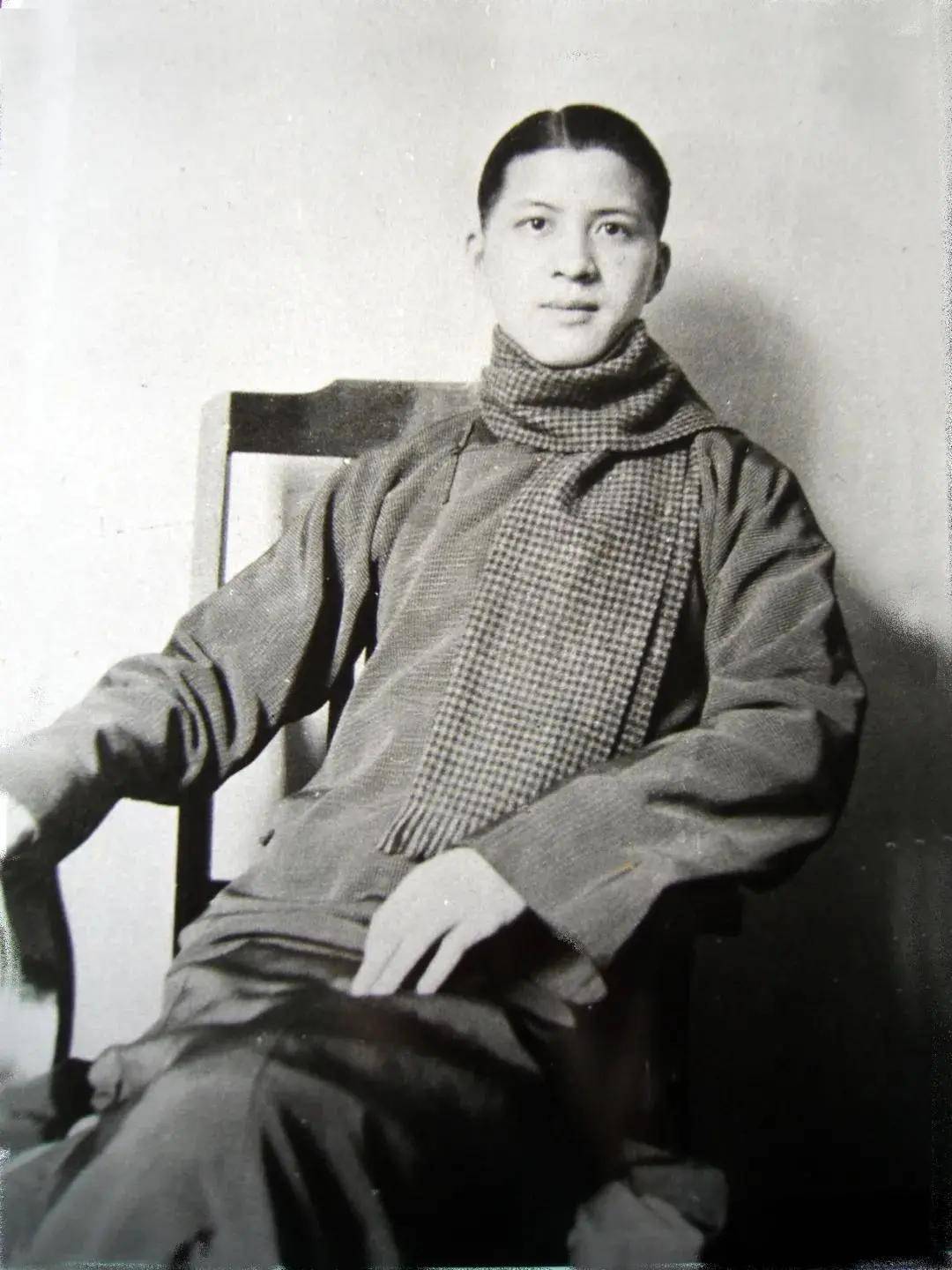

秦维秀第一次知道父亲牺牲,已经是新中国成立后第二年了。1951年春天,坐了一天一夜汽车后,她抵达上海,第一次见到父亲的照片,第一次为父亲扫墓,第一次将这个儒雅的男子和自己脑海中想象了无数次的父亲重叠了起来。

秦鸿钧

“父亲和你想象中一样吗?”

“一样,一样。”70年过去了,秦维秀依然有一丝激动。

秦维秀的大儿子刘春平也是这时第一次“见”到外公,只是当时他还在母亲腹中,如今,他是一名46年党龄的老党员。

秦维秀有5个孩子,三男二女,其中两人是党员。刘春平1975年入党,当时只有24岁,也是同龄人中较早入党的优秀年轻人。退休前曾经是一名政治老师的他,每年清明带学生到当地烈士陵园扫墓时,总会讲起外公的故事,只是《永不消逝的电波》中李侠受刑的情节,让他每次谈及都会哽咽。

“做事公公道道,为人清清白白”是刘春平理解的革命烈士精神传承,几十年来,他经常用这两句话教育学生和孩子。如今,两个孩子都是党员,在各自工作岗位上表现都很优秀,这让他十分欣慰。

记者采访结束前,刘春平拿出一张由中共中央组织部签发的捐款收据,“秦维秀同志自愿捐款计人民币100元,用于支持新冠肺炎疫情防控工作,特致感谢。”这是一名老党员对党、对祖国、对人民矢志不渝的爱。

05

坚持“多奉献,少索取”的秦氏家风

受访者:秦岭(秦鸿钧烈士之孙)

记者:郝俊慧

左一为秦岭,图摄:IT时报

1990年,秦岭失去了父亲秦裕民。这一年,他18岁。1949年5月7日,秦裕民失去了父亲秦鸿钧,这一年,他9岁。

少年失怙,秦岭懂得了父亲。

1949年3月17日被捕后,电台三烈士之一的秦鸿钧和妻子韩慧如被分别关押在不同牢房,黎明前的黑夜,韩慧如收到秦鸿钧托难友带出的口信:“你出去后告诉我们的孩子,让他们长大后一定要参加共产党,跟党干一辈子。”

秦鸿钧与家人合影,图源:秦岭提供

在艰苦斗争岁月中磨练了坚强意志的女儿咪咪(秦裕容)和儿子小小(秦裕民),做到了。新中国成立后,两人刻苦努力学习,分别考入北京大学物理系和西安交通大学无线电系,都是妥妥的“学霸”,中国自主培养的科技工作者。

工作后,秦裕容研究的是“星辰大海”,作为中国空间技术研究所的一名高级工程技术人员,她为我国返回式卫星和神舟飞船遨游太空立下汗马功劳。

秦裕民则是新中国第一代电脑工程师,曾参与“银河”巨型计算机研发,去世前担任锦江集团电脑中心主任。

谈起姑姑和父亲的过去,秦岭语气中是满满的自豪,这种自豪不仅是两位秦家儿女为祖国作出的贡献,还有秦家人一路传承的家风:正直,善良,多奉献,少索取。

姑姑秦裕容在上大学时,便作为烈士子女被周恩来总理邀请到家做客,可后来在研究所,从不提及自己的家世,连和她工作20年的同事都从未听她讲过父母的革命历史功绩。父亲秦裕民带着锦江集团8名同志去美国培训,每天35美元的生活费用,尽量节省一半,结果8人回国后,上缴5000美元,一时在集团成为佳话。

这些事,秦岭小时从未听家人讲过,长大后,才从别人口中一点一滴地了解到父辈的赤诚和坚定的信念。

秦岭的儿子小秦今年7岁了,他并没有要求孩子将来要成为多么了不起的人,或者学业如何,只是平时会给孩子讲一些太爷爷和太奶奶的故事,让孩子明白“你要做善良的、诚实的人,你要学会去帮助别人,而不是和别人去争抢”。这种潜移默化式的教育,是秦家一贯以来的家风,烈士家属的身份,是一种责任,也是一种鞭策。

至于他自己,如今在做一件很有意义的事。如果你在2019年看过这样一档慢节奏的综艺,店长黄渤、副店长宋祖儿、副店长王彦霖、3位名厨以及5位老年店员经营的“忘不了餐厅”,一定会知道一个名词——阿尔兹海默症,这个85岁以上老人发病率几乎达到50%的病症。秦岭和他的团队,正是这个餐厅的经营管理方,参与这个项目的原因之一,是姑姑秦裕容也患上了阿尔兹海默症,他希望通过节目,能呼吁社会上更多人关注这个特殊群体。

2021年5月的一天,秦岭走入位于上海延安西路的上海电信博物馆,这里的红色通信展区,有一台爷爷当年用过的发报机(复制品)。当他用手中的华为手机为这部电台拍照时,冥冥中突然有一种时空穿梭感:我们国家真的富强了!

从爷爷的发报机,到父亲参与打造的“银河”巨型计算机,再到自己手中这小小的手机,科学报国的红色基因就这样一代代传承下去。

06

迎着曙光热泪盈眶

受访者:张亚林(张困斋烈士侄子、中共上海地下组织斗争史研究中心副主任)

记者:王昕

图中为张亚林,图摄:IT时报

“要讲张困斋的故事,就不可能不提到我的父亲。”张亚林说道,张承宗和张困斋兄弟俩感情笃深,无论工作、生活、革命,可以说一辈子密不可分。上海解放前夕,张承宗曾担任中共上海市地下党市委书记,他和张困斋都为上海的解放作出过重要贡献。

2012年,张亚林与上海市中共党史学会会长张云教授、电影《泉水叮咚》导演石晓华、中共上海地下组织斗争史陈列馆馆长杨继光等,共同发起成立了中共上海地下组织斗争史研究中心。成立研究中心的初衷之一就是发扬和传承中共上海地下党组织的革命和斗争精神,让后人铭记当年的历史,并继续立足上海为国家发展发挥积极作用。

张亚林讲述了一个感人的故事。张承宗写过一幅书法作品——“迎着曙光”,表达了自己作为共产党员迎接上海解放的热切心情,而这四个字背后,却也饱含着他失去朝夕相处的弟弟时的那份悲恸、那份热泪盈眶。

1949年3月19日上午,不知秘密电台已暴露的张困斋意外被捕。当张承宗获知弟弟被捕时,他用“晴天霹雳”来形容自己当时的感受。

在狱中,张困斋和秦鸿钧遭到酷刑拷打,受尽折磨。“叔叔的骨头都被打断了,撑着拐杖被提审,肺里面全是辣椒水,全部感染了,全身都伤痕累累。”时至今日,张亚林提起这段故事仍十分动情。

张困斋,图源:网络

张亚林说,面对这群坚贞不屈的共产党员,国民党也不得不承认共产党人都是英雄,严刑拷打之下绝不屈服,“最后蒋介石向当时的上海警察局局长毛森等人残忍地下达了命令,‘坚不吐,斩立决’”。

当时中共地下党组织已通过情报获知,国民党淞沪警备司令部即将在浦东秘密枪杀张困斋等革命人士,甚至已经策划了劫狱、劫囚车、劫法场等多个营救方案,但是,党的纪律和大局意识在最后时刻告诉张承宗,解放军的部队就在百里之外的江苏丹阳,此时突击营救能否成功,并无绝对胜算,却很可能因此暴露藏身在国民党军警系统里约500多名地下党员,给党的解放事业带来无法挽回的损失。

生离死别的抉择之际,不难想象当时哥哥张承宗的内心曾经受着怎样的痛苦煎熬。

张亚林说道,“当时中共上海地下警委书记邵健都拍桌子发火了,他冲着我父亲吼道,‘你这人还有没有人性,你的兄弟要死了,你还见死不救!’”

张承宗怀着撕心裂肺的痛苦心情权衡再三,最终还是做出了令他心碎的决定。他坚信,上海没多久就要解放了,一定要将上海和上海的所有地下党员都好好地交给党。“当时中共地下党已经渗透入国民党内部许多关键位置,在监狱、在法庭,都有我们的地下党员,如果贸然采取营救行动,受到威胁的可能是整个上海地下党组织的安危。”张亚林说。

最终,张承宗悲恸地送走了自己的弟弟,迎来了上海解放。“迎着曙光热泪盈眶”,其实,这不仅仅是张承宗和张困斋兄弟的感人故事,一百年来又有多多少少党员前赴后继,不惜送走自己的一切,换来国家的新生。

张亚林在接受记者采访时说:“我们‘电台三烈士’的后人多年来始终保持着紧密联系。”红色通信是三家人无法割舍的情感纽带,它们的共同愿望就是要让这段革命烈士故事和事迹被传承和铭记,并成为激励人们勇敢前行的勇气和力量。

作者/IT时报记者 钱立富、郝俊慧、王昕

编辑/林斐 挨踢妹

排版/黄建

图片/IT时报 冯诚杰、郝俊慧、钱立富、傅正卿、网络

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司