- +1

谁还相信诸如此类已经过时的东西?

原创 罗丹妮 单读

这是一篇无意间被提起的旧文,写于 2019 年 6 月 6 日,《单读·十周年特辑》的编辑工作正在进行中。丹妮满怀感情地回忆了自己与单读初遇的场景,以及她见证的改变。这篇文章还没有与大众见过面,因为不好意思面对两年前赤诚的心绪,丹妮反复地说,别发了,所以今天这篇文章是“冒死”发出来的。(开玩笑啦,还是征得了本人的同意。)

这篇文章唤起了编辑部很多感慨。在丹妮正式加入单读团队后,再回看当时的初遇,还有她提到人名的作者纷纷在单读有了完整的个人作品,竟有种命运般的意味。《单读 27》正在加紧制作中,在此刻重温这篇文章,也是对自己的提醒,我们是否还和当时丹妮写的那样,“我们热爱生活,热爱阅读,依旧相信真理、正义、公平、家庭、友谊、爱情、逻辑、文字、标点等等诸如此类已经过时的东西”。

写给,未出生的《新新新青年》

写给,未出生的《新新新青年》撰文:罗丹妮

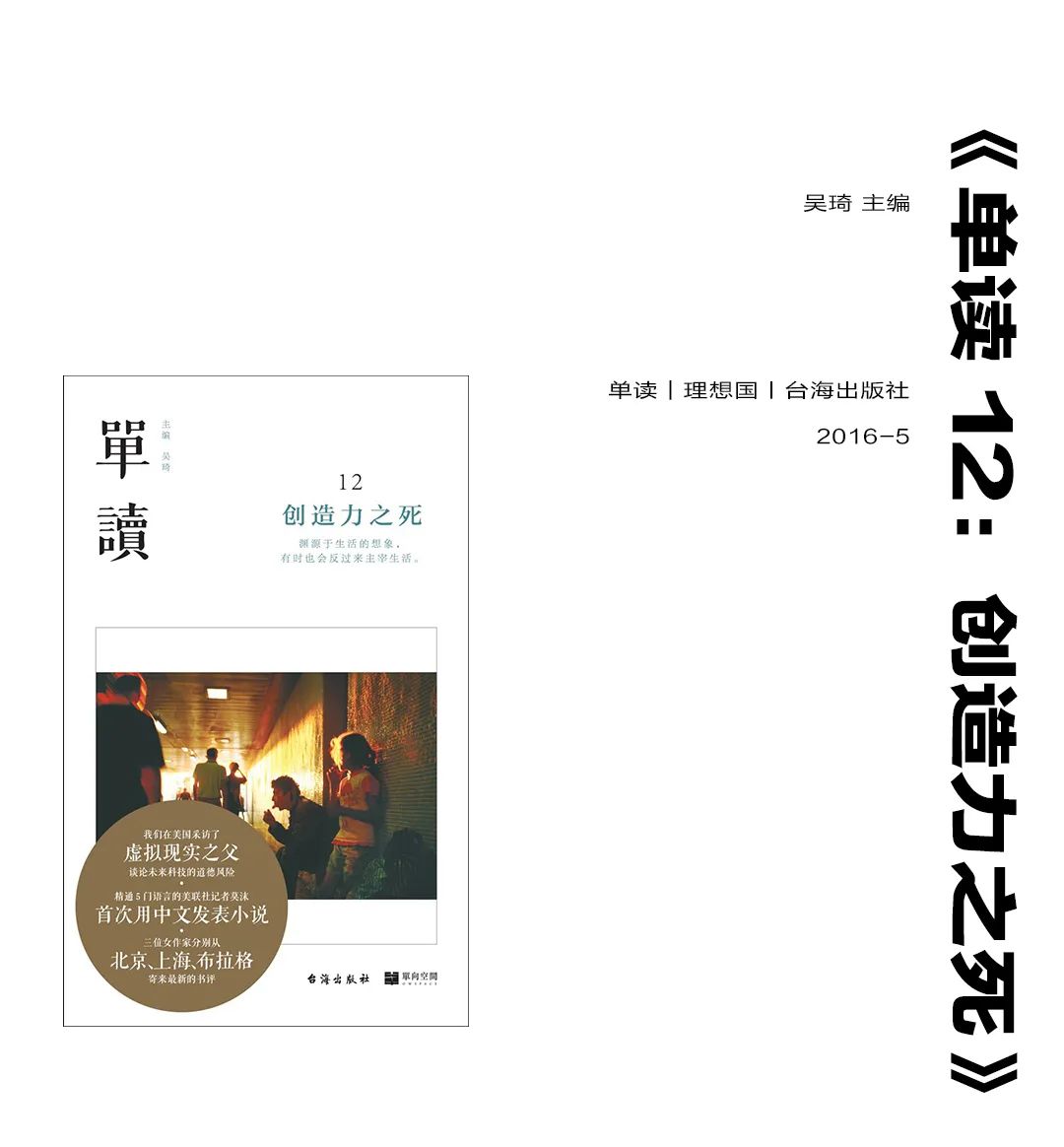

找出自己锁在家里的移动硬盘,用 EVERYTHING(一个搜索软件)输入“单读”全盘搜索,排在最前的文件是,创建于 2016 年2 月1 日的“选题申报表(单读 012:创造力)”。

再打开 QQ,聊天记录里搜“单读”,第一条是,2016 年 1 月 27 日:

“陈说我们两个交接就行”

终于可以找到这个日子,我真正意义遇见单读的日子,一个当时完全不觉得有必要记下来的日子。

2016 年 1 月 27 日。这一天,我们当时的编辑总监陈凌云,把“单读书系”从学术馆那里转给了我。此后,我就是“单读”的责任编辑,要对它负上责任。

接手“单读”,是从 12 期的中间开始,当时,那期的主题还是“创造力”、不是“创造力之死”。我拿到手的纸稿,是已经完成了初编、准备交给主编复审,只差书号(因为一些原因,从第 12 期开始,广西师范大学出版社不再跟理想国合作单读书系的出版,接手 12 期时,要重新找到合作出版社)的状况。

找出当时的工作记录,我跟负责审稿的编辑关于单读的第一轮对话是:

罗丹妮 下午 2:52:27

单读的第一篇,你有印象吧

罗丹妮 下午 2:52:30

翻译的文字

*** 下午 2:52:48

有~

罗丹妮 下午 2:53:08

有没有英文原文

*** 下午 2:53:32

没有。。。

罗丹妮 下午 2:53:50

你读着有没觉得有些部分费解

*** 下午 2:54:24

是的。。。有点别扭。。我也想找原文来对一下~

罗丹妮 下午 2:54:40

那我跟吴琦要?

罗丹妮 下午 2:54:51

我看了看,觉得这篇还是要再仔细编编

罗丹妮 下午 2:55:25

这部稿子你编了几遍了?

*** 下午 2:55:26

好~~直接问他要会比我们自己找要快得多~

罗丹妮 下午 2:57:11

这部稿子你编了几遍了?

*** 下午 2:57:22

一遍~

罗丹妮 下午 2:57:55

我不太了解,你那边,复审前的稿子,一般你编几遍

*** 下午 2:59:23

本来是要两遍,一遍电子稿,一遍纸稿,但因为这个稿子已经排好版了,所以~这个第二遍。。就不知道应该怎么弄~

终于想起来了,我跟吴琦第一次“亲密接触”,就是我在微信上跟他要《单读 12》第一篇由索马里翻译的“欧洲马赛克”英文原文……就这样,已经齐清定、准备申请书号的稿子,愣是重新从校译做起,开始了新一轮折腾。还记得我发给吴琦的第一份文件,应该是 4 月 5 日“《单读》复审、二编改红后仍存在的问题”,第一次以编辑的身份去花家地单向街书店,是抱着一摞几乎改花了的清样找吴琦一一确认。

那时,心里多少有些不平之气。虽然非常喜欢单向街书店,也一直是许知远的读者,可半路接手书稿,连续几期都是几千的库存、负利润,文本上需要修订确认的问题还不少、没法立即付印,又要跟新的出版方对接书号……所以那几个月每次跟吴琦说话,我都是无比严肃,语速很快,音调很高,不停叹气。心底暗想,之前 5 期就换了 3 个主编,不知道这个吴琦有没有心思做好,如果他受不了我的态度和没完没了在内容上改来改去、催着我赶紧出,那就真不值得花太多精力在这个项目上,顺其自然好了。(对图书编辑来说,如果对一个书稿抱着顺其自然的态度,那就基本等同于放弃,弃疗)

那时,心里多少有些不平之气。虽然非常喜欢单向街书店,也一直是许知远的读者,可半路接手书稿,连续几期都是几千的库存、负利润,文本上需要修订确认的问题还不少、没法立即付印,又要跟新的出版方对接书号……所以那几个月每次跟吴琦说话,我都是无比严肃,语速很快,音调很高,不停叹气。心底暗想,之前 5 期就换了 3 个主编,不知道这个吴琦有没有心思做好,如果他受不了我的态度和没完没了在内容上改来改去、催着我赶紧出,那就真不值得花太多精力在这个项目上,顺其自然好了。(对图书编辑来说,如果对一个书稿抱着顺其自然的态度,那就基本等同于放弃,弃疗)意外的就是,我急,吴琦偏不急。我怒气冲冲,吴琦心平气和。你要原文校译,那我就发来原文重新校;你觉得这一篇写得一般、又在其他地方发表过,我就删掉重新换几篇给你挑;你觉得这个书名太平淡,创造力不明所以,那我们想办法改;你觉得已经有的封面方案很一般,我们就多调调,我把设计师也叫来一起上门挑纸、调图;既然已有的封面格局不能大改,那你说太平淡我们就想办法做点加分项……

结果就是,这一本单读,又这样拖了三个月,从“创造力”变成了“创造力之死”,并且在封面照片下方多了一个不干胶贴纸、七八行文案。

而我,有了一种从未有过的体验——作为一个编辑被尊重、被接受。单读,并没那么高冷,也没什么架子,跟这样一个机构长期合作下去,是有可能的。

接下去,《单读 13》全面改版,用新的封面纸张、印装工艺;新的选稿思路、内文版式;内容从绝大多数是已经发表过的文章,到 19 期几乎全本都是原创首发;从大部分都是老面孔、熟悉的作者,到第一次在文字世界里认识的晓宇、王梆、蒯乐昊、刘婧;从出刊后只在公号微博上吆喝几声就悄无声息,到线下线上越来越活跃的沙龙、工作坊;微信共读群、公开信……

《单读 20:新新新青年》沙龙活动

《单读 20:新新新青年》沙龙活动在一次次选纸、调图、打样,确定封面方案的讨论中;在记不清多少次反反复复地替换稿子,试探自己也试探对方底线的拉锯战中;在出书后跟单读编辑部的小伙伴们一同商量“怎么消灭库存”、“怎么可以卖多一点”的过程中,改变发生了——

从只是几个人苦着脸为出书抓耳挠腮,到更多年轻人加入团队,单读开始拥有越来越固定的读者群和生活在世界各地的作者群,他们的批评建议、关注支持,成为整个书系最强大的外脑。从 2016 年首印 1 万库存 2000,到近一两年改版后的几期几乎可以本本加印、创造利润,回顾支撑大家走过这几年的动力,其实只是想让这本小书活下去。按照我们都认同的方式,活下去。

《编辑部的故事》中的青年编辑李冬宝(葛优 饰)

《编辑部的故事》中的青年编辑李冬宝(葛优 饰)到今天,2019 年 6 月 6 日,距离上一期 19,“到未来去”,已经过去了半年,我们的 20,“新新新青年”还没有上市,时隔 3 年多,单读好像又一次站在了“存亡”的悬崖边,隔开我们的未来,和“新新新青年”的,好像是一道看不见的峡谷。可让人欣慰的是,我们比过去,更清晰地明确了自己前进的方向,要做什么样的选题、要找到哪些作者,以及,对当下的我们来说更重要的事。

感谢单读,让我可以在这样一个场合,在文章的末尾,使用“我们”,而不再是“我”。在这里,我不再只是一个修改错字、填写稿单、推进图书出版的责任编辑,我也成为他们中的一员:我们热爱生活,热爱阅读,依旧相信真理、正义、公平、家庭、友谊、爱情、逻辑、文字、标点等等诸如此类已经过时的东西。

罗丹妮

2019 年 6 月 6 日

原标题:《谁还相信诸如此类已经过时的东西?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司