- +1

锐评|“长江”电影:故乡山,遥水遥

原创 钟明晗 新青年电影夜航船 收录于话题#新青年电影夜航船31#电影评论29#影视观察12

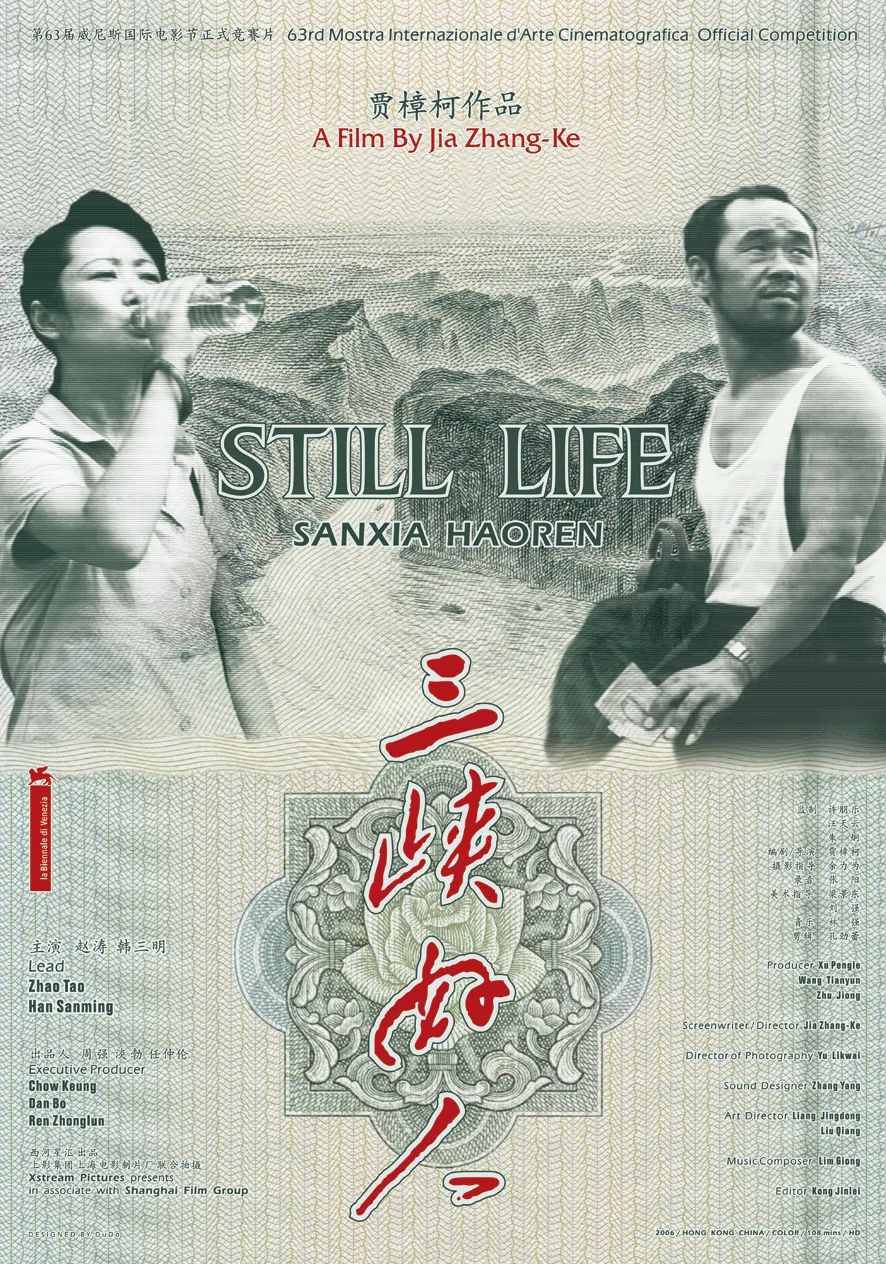

《三峡好人》

《长江图》

“长江”电影:

故乡山,遥水遥

一、高峡出平湖:被淹没的和被遗忘的

贾樟柯电影《三峡好人》于2006年上映,这部以三峡工程移民为背景的电影,进入正在搬迁中的奉节县城,拍摄下了有关三峡的影像记忆。

影片开头,韩三明从山西来到重庆寻找自己十六年未见的妻子和孩子。庞大的三峡工程和移民搬迁计划正在有条不紊的进行。镜头扫过甲板上的人群,男女老小在交谈、打牌,移民的胸前挂着红色的移民证,带着背包和从家乡移植的树苗,顺流而下前往新的安置地。

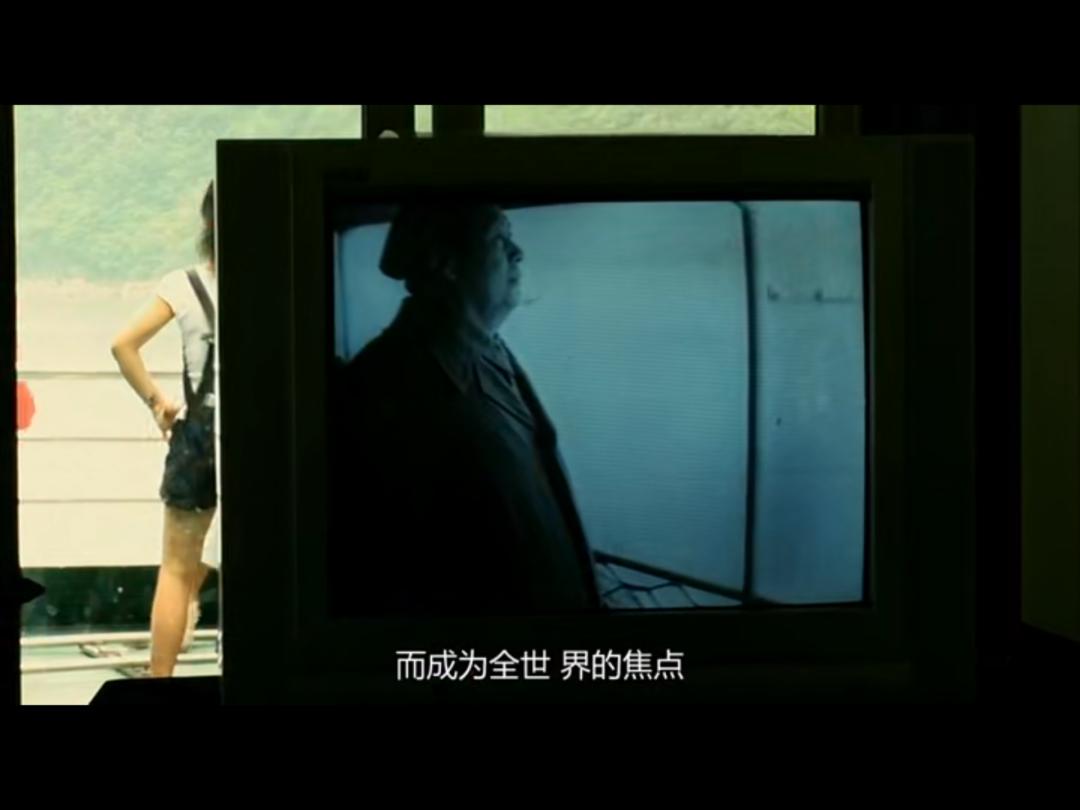

三峡库区移民搬迁历时十多年,总共搬迁人数近120万,从国家政治和经济的角度,三峡工程“功在当代,利在千秋”。客轮上播放的电视纪录片代表了权威叙事:三峡工程首先是国家层面的伟大设想,其次是库区人民做出的巨大牺牲。牺牲是主动的,光荣的,是一部分人为了更多人的利益作出的让步。但其中的复杂性不会得到更具体的阐述。

贾樟柯说电影是为了抵抗遗忘,事实上遗忘也发生得很快。淹没在河水之下的县城,连带着千万人的生活记忆,还没有在历史书中获得过多的着墨,俨然已成为时代狂飙中被抛弃的“静物”,不再被观看或提及。

图 1 《三峡好人》:电视里播放的三峡纪录片

因此电影选取了极度个体化的叙事角度,与官方叙事形成强烈对比。影片以一个普通人的视角进入了拆除中的奉节县城这个空间,让两位主角与小城中形形色色的人产生交集。观众随着韩三明和沈红寻人的经历观察到了县城中人们的生活状态,并且从丰富的细节中想象每一个人、每一个家庭的命运和悲喜。移民搬迁工程之下个体复杂的经历和体验,在不同的人群中得到了充分的展示。

韩三明的工友们是这个参与县城拆迁的劳动力的代表,也是无数朴实的中国农民工的缩影。他们住着廉价的宿舍,在城市的废墟中挥舞着锤子。他们凭借着共同处境或者地域、亲缘的连接,相互陪伴和信任,并且通过这种简单的人际关系来打听更多的工作机会。打工,在电影里出现了多次。工地上的女人告诉三明自己的女儿小学毕业就去诺基亚打工了。路边十六岁的女孩问沈红有没有知道需要保姆的地方。斌斌从山西来到三峡做生意。工地的女人在拆迁前打算着和老公分开,去广东打工。韩三明的工友们也为了每天150元的工资跟随三明去了山西煤窑。生活的挤压下这些人无处可去,听人一句话、一个介绍就可以立刻断掉与故土的联系,远走他乡。

小马哥是一个年轻的街头混混,沉迷于港台电影,热爱模仿周润发的台词和表情。他格格不入甚至落伍的行为风格正显示了乡村青年在流行文化传播上所处的位置,但又呈现出一种古怪的活力。他不像中年人那样投入到辛苦的体力劳动中来养活自己,而是和其他小混混一起组成边缘组织,在商人的利益纠纷中充当打手,并最终丢掉了命。小马哥先是被埋在拆迁房的砖石之中,被韩三明发现后被裹着毯子送上水路。一个向往着起飞的年轻人,但最终还是沉重地掉落在自己的土地之上。

图 2《三峡好人》:小马哥模仿周润发

另一些人,他们在贫穷的土地上日复一日地过着辛苦的生活,又被时代裹挟着匆匆告别。住在囤船上的麻老大和船工过着水上漂泊的生活。麻幺妹被卖到山西又回来重新嫁人,跑船去了宜昌。唐人阁客栈的何老板房子被拆,最后住进了桥洞。在一个凝聚了剧烈变迁的时代,他们居无定所,又随遇而安。

“找人还是找活路?”三明初到奉节时,摩的小哥问的这句话令人印象深刻。“活路”在重庆方言里是工作的意思,这个词承载了底层人民生活的沉重和心酸。每个人都在漂泊,每个人都面临被抛弃,每个人都在找新的活路。贾樟柯将镜头给了这些在时代的重压下被抛弃和牺牲的人,带领我们勇敢地正视这种鲜少被表达的生活,正视这种属于日常的奇观。

“现在的社会不适合我们了,因为我们太怀旧了。”韩三明拿着手抄的地址来到拆迁办,只得到“电脑死机”的说辞。何老板的旅舍被刷上拆迁的符号,试图用“谁还没有几个乱朋友”回击但也只是徒劳。导演借小马哥之口道出的正是在时代剧变中旧的社会关系的瓦解,以及个人的无所适从。

二、万里江水永不休:流行歌曲和爱情

《三峡好人》的纪实性题材足够沉重,但影片对生活细节的描画,对人与人之间情感的捕捉,对故土的深情回望都充满了柔情,成为一抹暖色。

贾樟柯成长在改革开放初期的山西汾阳小城,他在少年时代也曾疯狂汲取着香港电影、流行音乐、迪斯科舞蹈等新涌入的文化养分。在这一代人的经验中,大众流行文化已经与有关青春、爱情的美好记忆产生了深刻的联结。而在电影中,他也不惮使用最俗气的音乐来表达自己对人间烟火的迷恋和关切。

《三峡好人》中对大众流行文化的挪用令人印象深刻。当电视上播放着移民悲伤地告别故土的影像时,响起的是《上海滩》“浪奔浪流,万里涛涛江水永不休”的背景音乐。音乐转场,画面随即切换到客轮上乘客视角的江面。“是喜是愁,浪里分不清欢喜悲忧”,歌词的意象和情感竟刚好贴合此处的语境。不管是上海滩的浪漫江湖,还是三峡人的四散漂泊,时空界限已经模糊。人变动的命运也只如同沧海一粟,不变的是江河万古流。

移民船出港时的背景音乐是《女驸马》的“为救李郎离家园”。艺术团男歌手声嘶力竭地唱了一首《酒干倘卖无》,在末尾从悲伤变调成狂欢。在奉节县城四处穿梭的小男孩也贡献了早期网络歌曲《老鼠爱大米》和《两只蝴蝶》,着两首歌对80后和90后来说更容易产生共情。沈红从山西只身来到奉节,四处打听丈夫的所在,并且逐渐印证了丈夫和其他女人的暧昧。《两只蝴蝶》伴随着沈红寻找丈夫的步伐,暗合了她在爱情中的等待和追寻。

影片大胆使用了大众文化的经典歌曲和影视形象,并且将其置于一种完全陌生的语境之下,赋予了这些流行文化文本新的情感内涵。在这种对大众文化的解构之中,具体情节也变得更加耐人寻味,展现了对所呈现现实的反思。

同时,在影片的镜头语言中,这种挪用也常常是乐观的,人物总是呈现出一种积极的姿态:享受流行文化本身的娱乐性,并且积极地理解和适应自身的处境。他们能够在废墟上唱歌打麻将,依旧保持着走向未知的勇气和生命力。

图 3《三峡好人》:沈红和郭斌时隔两年的见面

影片对爱情和婚姻的呈现并不流于俗套的浪漫想象,而是深受现实环境的制约和影响。不管是韩三明和他买来的妻子,还是沈红和出走的郭斌,都不是影视作品中常见的爱情形态。这其中掺杂着妇女拐卖、人口流动、背叛出轨,在经济、地理、父权等的因素的共同作用下,爱情本身变得扑朔迷离。但影片不止于对社会现实的揭露,而是呈现了爱情和婚姻更难以理解的形态。韩三明和妻子在废墟中分享一颗奶糖,三明也决定花三万块钱再次买回妻子。沈红已经知道了郭斌的婚外情,但依然决心找到他,当面提出离婚。他们爱情既脆弱易妥协,又表现出一种质朴的坚定。我们无法为其中的错误开脱,但人物本身的韧性依然是足够震撼的。

影片四个段落的分别命名为“烟”、“酒”、“茶”、“糖”,同样充满了对烟火人间的平淡热爱。这四样消耗品是计划经济时代的甜蜜的物质享受,也代表了日常生活中最平淡和基础的存在。在电影中,韩三明给工友点烟、给麻老头送汾酒,小马哥和朋友们分享糖果,沈红喝了丈夫留下的“巫山云雾”。烟、酒、茶、糖充当了人物之间建立情感连接的工具,也给人物带来了最简单的幸福感。

三、三峡星河影动摇:《长江图》的交错时空

《三峡好人》中对夔门山水、长江游船的描摹让人想起《长江图》中唯美的长江画卷。贾樟柯和杨超同属于“第六代”的中国电影导演,两部都是作者化电影,容纳了各自有关现代化的思考。相较于前者的纪实性风格,后者的电影语言更加抽象和诗化。

三峡工程在这两部电影中都得到了重点呈现。在《三峡好人》中,三峡工程更多是作为一个国家实践和外在力量的存在,影响着奉节县城所有人的命运。《长江图》采取的则是一种隐喻性的视角,试图去描绘“长江”代表的更恢弘的历史时空。三峡大坝的内部样貌在影片中有具体的呈现,大坝的建成之于长江的历史,也被赋予了极强的文化意味。

《长江图》的主要叙事是一个爱情故事。男主高淳逆长江而上,女主安陆顺流而下,两个人在交错的时空中不断相遇,最终错过。杨超导演将长江作为中国传统文化和精神的源流,高淳带着父亲的遗产逆流寻找源头,安陆则抛弃爱情、诗歌和宗教,在个人的修行中一路走向大海。一个寻找和回忆着深藏的苦难,另一个寻找着精神上的超越,两个人不同的追求和爱情纠缠象征着一代人在传统和现代之间的纠结。

在这一哲学的语境之下,三峡大坝是一个巨大的有关现代化的隐喻。大坝切断了这条诗性的源流,区分了现代和传统。影片中高淳驾驶着父亲的货船,从浦东一路往上,目标宜宾。在沿途的每一个城市和码头,他都在寻找和期待着和安陆的相遇。

而当货船过了三峡之后,在巫山、秭归和云阳,这些城市已经被河水淹没,异时空里的安陆也没有出现。三峡截断水流的影响被这样表现出来,直到上游更远的地方,高淳才重新见到安陆。三峡工程作为阳性的现代之物截断了这条阴性的河流,使得传统的精神和灵性消失,对中国的民族形象进行了一个审美空间和非审美空间的划分(赵路平,2019)。

图 4《长江图》:三峡景观

高淳最终来到了长江源头的红色高原上,在此处他再度回望80年代的长江,画面切到那条存在于黑白纪录片之中的“老”长江——水系纵横穿织,三峡巨浪翻滚,石壁陡峭;下游江面宽阔,货船密布。水上的纤夫、船民、泳者依旧生动。在这深情的回顾中浮现的,是一首壮阔的河流生活史诗,也是逝去的传统中国的形象。

黑夜里高淳行船经三峡大坝,过五级船闸,从大坝的内部观察了这个无比庞大的建筑结构。垂直高耸的铁壁、横亘在前的闸门在夜晚泛着冷光,船闸升起发出刺耳的金属摩擦声,连同蓄水声产生的回响都令人感到恐怖。高淳站在船头注视着着巨大的闸门缓缓打开,眼里含泪。《长江图》给了三峡大坝一个具体的空间形象:与柔美的长江比起来,它及其坚硬、冷酷,又兼有雄伟和震撼。它既是一个工业上的奇观,又仿佛这个民族父权的化身。

《三峡好人》和《长江图》分别是三峡工程建设中和建成后,两部影片中都出现了旅行社角度的对三峡的叙述——唐诗宋词的长江远离了,工程、搬迁和重建嵌入了河流的历史。可以一窥三峡工程给三峡的文化内涵带来的巨大改变。除却这个人造的异物,影片所呈现的三峡水墨画一般的峡谷景观,寄托了当代人对故乡山遥水遥的无尽哀愁和留恋。

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视文化与批评》2020年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2020年优秀影视评)

参考文献:

[1]田代琳,胡游.遗忘、连续与重复:贾樟柯电影的美学特色[J].电影评介,2019(16):58-61.

[2]赵路平.艺术电影与民族形象的塑造——对《长江图》的反思[J].北京科技大学学报(社会科学版),2019,35(04):46-52.

[3]谢露涵.贾樟柯电影《三峡好人》乡愁感解读[J].视听,2018(12):100-101.

[4]侯克明,杨超.《长江图》映后谈[J].北京电影学院学报,2016(06):65-70.

[5]杨超,王红卫,沙丹,田艳茹.《长江图》三人谈[J].当代电影,2016(10):43-50+2+202.

[6]刘荣波 主编 ;长江三峡工程水库淹没处理及移民安置规划大纲(摘要)[Z];中国三峡建设年鉴;1994年

END

原标题:《锐评|“长江”电影:故乡山,遥水遥》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司