- +1

星辰可及,上海天文馆如何用建筑“定格”宇宙的时刻?

原创 iWeekly iWeekly周末画报

这周末,万众期待的上海天文馆(上海科技馆分馆)终于要正式敞开大门(7月18日起对公众开放)!作为全球建筑规模最大的天文馆,其全新打造的“家园”“宇宙”“征程”三大主题展区,“中华问天”“好奇星球”“航向火星”等特色展区,以及8K超高清多功能球幕影院、星闻会客厅、望舒天文台、羲和太阳塔与星空探索营,以一场多感官的探索之旅全景展现了宇宙的浩瀚图景。

不久前,《周末画报》与上海天文馆主设计师Thomas Wong进行了一次对话,他试图通过设计向人们传递关于浪漫星空更宏观的构想与生动的体验。在正式踏上前往上海天文馆的行程前,不妨先静下心,走进这座庞大的“天文仪器”背后,听一听他是如何用建筑来定格和讲述“宇宙具有意义的时刻”的。

上海天文馆内的倒转穹顶 © ennead architects LLP(摄影:胡艺怀)

全馆运用环境氛围、灯光音效和高仿真场景模拟手段,还采用了体感互动、数据可视化、AR、VR等方式构建沉浸式宇宙空间体验环境。图为“家园”展区。(图/上海天文馆)

Thomas Wong出生那年正是Neil Armstrong完成月球行走的前一年,在他的成长过程中,太空探索始终是社会热点。年幼时,在密歇根州迪尔伯恩小镇一所公立学校所探访的一个很小、还有些过时的天文馆,却让他大开眼界。从此Thomas对生命科学、地质地理和自然奇观都展现了极大的兴趣,他甚至可以花费好几个小时观察哈勃望远镜拍摄的宇宙照片。

很巧的是,在从事建筑设计近30年后,Thomas成为了上海天文馆的主设计师。在如今的他看来,人与地球、恒星甚至宇宙的关系,无法通过常规的都市建筑表达。而许多跨时代和文化的标志性建筑都与似乎都把我们的目光引向地球之外更广阔的远方和更神秘的事物——无论是古玛雅城市遗址奇琴伊察、埃及的金字塔还是英国的巨石阵。

鸟瞰上海天文馆 © ennead

这个由他主导设计的天文馆,位于观测条件优越的滴水湖畔,被称为全球最大、最先进的天文馆。建筑本身就像如同一个巨大的日晷,独特的外观源自对于轨道运动的形式化抽象,整个建筑成为连接人和宇宙的“工具”,打造了一个具有开创性的博物馆体验,为参观者呈现着日月星辰的变化,并提醒着我们时间的概念起源于遥远的宇宙天体。

没有“直角”的天文馆

ennead竞赛阶段动画片段 © ennead architects LLP

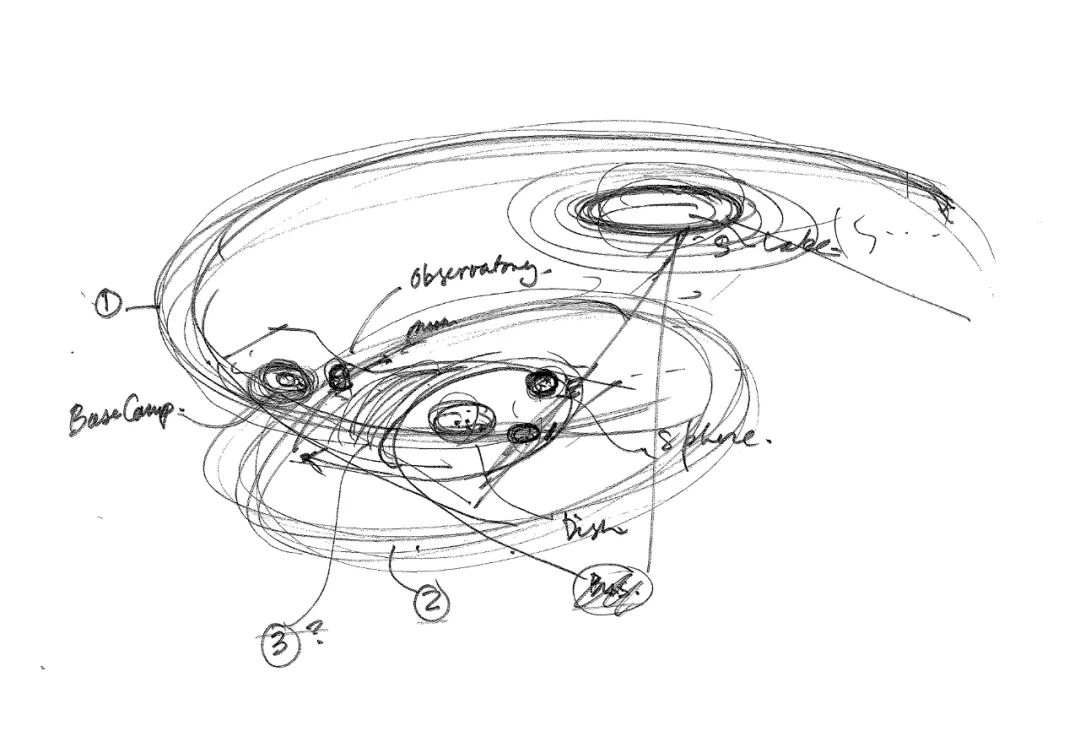

Thomas Wong的设计手稿

“通常,当人们离开天文馆剧院时,天文馆体验便戛然而止。”Thomas希望人们即使不走进建筑本身,仍能够通过建筑外观了解到天文学的相关知识。因此,你可以看到整个天文馆的建筑外观具象地呈现了宇宙里日复一日的天体运动。“太空没有直角,因此天文馆的设计没有直角。”Thomas诗意地描述道。“我们的设计强调了地球轨道的展现形式,突出了人们时常会忽略的、但对人类生存至关重要的地球特征。”

Thomas对上海天文馆的宏观构想,是将天文主题体验渗透到建筑的每个毛孔中,确保整个体验连续不断。轨道所环绕的中心即是建筑内的三个“天体”:圆洞天窗、天象厅球体和倒转穹顶。这三大要素某种程度上展现了人类太空探索的轨迹,聚焦人类理解世界的经典问题——“我们在哪里”,“我们从哪里来”,以及“我们将会到哪里去”。

圆洞天窗:夏至日的日晷 © ennead architects LLP(摄影:胡艺怀)

而当你进入天文馆,则是踏上了一次亲身体验宇宙广阔与宏伟的特别旅程。金光灿灿的圆洞天窗,能看到光斑在夏至正午与地面上预设的圆形标志完美重合;行至天象厅,外径约30米的球幕仿佛一个庞然天体漂浮在空中;顺着蜿蜒的旋转步道到达形似巨碗的倒转穹顶,也正是整个观展体验的高潮——直接与天空对话,与非虚拟的实景互动。这样的设计不仅在天文主题上拓展了人们的体验,且允许人们真正意义地了解与接触天文现象。

倒转穹顶 © ennead(摄影:胡艺怀)

与上海天文馆一样,许多经典建筑常常利用光影展现人类时间观以外的天体时间,如穿过古罗马万神殿屋顶的光束,或美国西部罗登山火山口的沉浸式体验。20年前,Thomas Wong的合伙人Todd Schliemann与Jim Polshek曾设计美国纽约自然历史博物馆的罗斯地球与太空中心,他们提出的有关重力悬浮和螺旋坡道运动的想法对Thomas的上海天文馆动态空间设计产生了启发。罗斯中心开幕时,建筑师 Jim Polshek称之为“宇宙大教堂”。与之相似,Thomas 认为如果人们愿意敞开心扉,上海天文馆也将是一次心灵之旅。

ennead建筑事务所设计的美国自然历史博物馆罗斯地球与太空中心(摄影:Richard Barnes)

“建筑祭司”

建筑对Thomas的影响无疑是巨大而深刻的。“世界各地建筑大师的作品在我看来充满着吸引力,从简明优雅的艺术呈现到英雄史诗般的大尺度建筑,都是让人难以抗拒的。”就像他回忆曾让自己深受震撼的建筑——墨西哥城阿兹台克神庙遗址一样。这座16世纪被西班牙殖民者摧毁的建筑,是过去人类发展的辉煌节点。这里揭示了建筑作为人类发展和文化载体的可能性,建筑成为人性、人类历史、人类与环境、信仰关系的真实写照。

“我很难在这里一一举例,但我相信建筑令人钦佩的地方决不在于形式上的探索或是空间风格的塑造,更多的是其对文化的叙述和历史的沉淀。”

Thomas在工作室里

这种对建筑的沉迷并非是与生俱来的,幼年时期沉迷于飞机和火箭模型、户外树屋基地的Thomas,还坦言自己少年时期的梦想是成为古典钢琴演奏家,因为在17岁时,他就已经举办了超过400人的2小时钢琴演奏会。

但如同注定般的,在选择本科专业之前,他参观了由父亲担任家庭医生的山崎实(原纽约世贸中心双子塔楼设计者)的办公室,“我记得他的一位合伙人曾说,建筑的魅力在于‘让别人为你的设计买单’,这或许是个不错的理由。”

某种程度上,创造与探究的精神已经刻入他的人生轨迹,即使他本人也笑着说道,建筑是一个紧绷、高消耗甚至存在着不合理高压的行业,但显然他从不后悔。

“我时常将建筑师和祭司相提并论,因为建筑设计也是一个贯穿终身的行业,需要更多付出与牺牲。然而幸运的是,它带给你的回馈也同样不可比拟。”他坚定地说,“除了建筑师之外,没有任何一个职业能让我更像我自己。”

Thomas Wong

上海天文馆主设计师、ennead设计合伙人

Q:上海天文馆建筑设计和施工过程中,遇到的最大挑战是什么?

Thomas Wong:在技术层面遇到的最大挑战,是入口处的大型悬挑。不仅因为它令人难以置信的跨度——从后方垂直支撑到建筑物“鼻尖”的距离超过40米,我们也希望将悬臂与镜面体验相结合,并融于建筑主体。起初,结构工程师计划使用常规的直钢桁架,但是这种桁架会导致额外伸出巨大的混凝土块,破坏建筑的整体。最终,通过与其他顾问的共同努力,我们以曲线结构实现了带桁架的悬挑方案。

Q:你是如何构建建筑的巨大体量与人的沉浸式体验之间关系的?

Thomas Wong:坦白说,天文馆的建筑体量就世界范围而言也算巨大。从某种程度上来说,这座建筑可以被视为“抽象”:室内没有任何楼梯或楼板,建筑没有使用任何幕墙模块;就人的尺度来说,没有任何易见的指示标牌。因此,整座天文馆的体验既抽象又别致。我们希望人们进入天文馆时,能被这种巨型尺度与内涵文化所影响,体味到宇宙的浩瀚宏伟。

Q:天文馆内部的设计令人震撼,哪里的效果呈现最让你兴奋?

Thomas Wong:主建筑中庭、旋转坡道和倒转穹顶都呈现出激动人心、无可比拟的空间体验。对我来说,就像走进世界上最伟大的教堂,你会被这里蕴含的“魔法”所震撼。我清晰地记得有一天,当时中庭还在施工阶段,钢筋与混凝土三角支撑的结构尚且裸露着,螺旋坡道的钢质骨架清晰可见,电焊机的火花从骨架上方迸出炫目的光彩。那一刻,我被深深震撼,真正感受到这座建筑所蕴含的能量,其实就藏在这些细小的“肌理”中。

编辑— Luzy

撰文— Swann

图— 美国ennead建筑事务所、上海天文馆

原标题:《星辰可及,上海天文馆如何用建筑“定格”宇宙的时刻?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司