- +1

古代以色列失踪的“十支派”才是中国人的祖先?

“消失的十支派”在中国?

近些年来,网上流传着一种说法,认为古代以色列王国被亚述帝国灭掉后,“消失的十支派”经波斯进入中原,并对中国文化产生了重要影响。文明外来说在近现代中国层出不穷,而血统外来说也出现了诸如“中国人是苏美尔人后裔”的新奇说法。那么,“以色列支派在中国”,这种说法是真的吗?

讨论这个问题,我们应该了解一下以色列支派的来龙去脉。

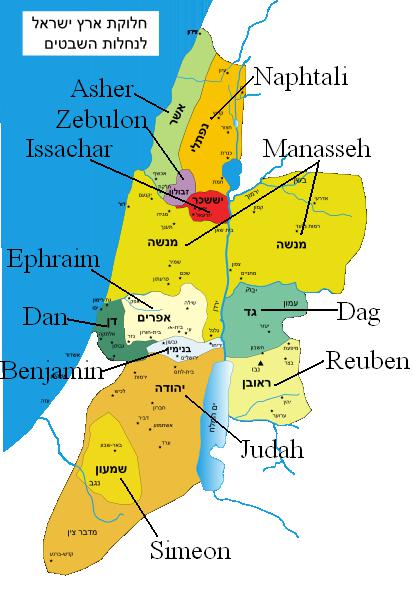

根据《圣经》传说,古代以色列由十二个不同的支派组成:流便、西缅、利未、犹大、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、约瑟(分为以法莲、玛拿西)、便雅悯。《创世记》记载十二支派来源于以色列第三代先祖雅各(别名“以色列”)的十二个儿子,其中曾经在埃及身居高位的约瑟的两个儿子都得以发展成独立支派,因而支派总数实际是十三个。而根据《约书亚记》18:7,摩西的继任者约书亚带领以色列人征服迦南并分配土地之时,负责宗教事务的利未人并未获得祖产而散居全境,因而最终在地理上以色列仍然由其余十二个支派组成。

很难说十二支派之间最初是否有血缘关系。事实上,十二支派或许仅仅是基于共同或相似的语言(希伯来语)及宗教信仰(崇拜耶和华)的部落集团,其内部联系并不紧密。

公元前十一世纪,传说中大卫王从扫罗王手中夺权,建立以色列王国,领土曾包括如今以色列全境和约旦河东岸。历二世而衰,著名的所罗门王死后,北边十个支派在耶罗波安的带领下脱离了建都于耶路撒冷的“中央政府”,建立北国并仍称以色列。而南国仅剩下大卫家族从属的犹大部落和扫罗王的便雅悯部落,史称犹大王国,当今犹太人便认为自己是犹大王国后裔。

公元前九世纪,北国国王暗利(Omri)迁新都撒玛利亚(Samaria),从此北国又称撒玛利亚王国。公元前722/721年,亚述帝国国王萨尔贡二世完成了对撒玛利亚的歼灭,并将其居民流放。由此诞生了著名的“消失的十支派”传说。

千百年来,从埃塞俄比亚犹太人和印度犹太人,再到更显牵强的印欧语系的斯基泰人(中国古籍上的“塞种人”)乃至印第安人、日本人,十支派的后裔在人们想象力的指引下可谓遍布全球,而华夏大地也未能“幸免”。然而,这些传言往往没有任何文本或考古上的证据支持。

然而,十支派真的丢失了吗?

其实,两千年来巴勒斯坦境内一直生活着一群自称是北方以色列王国后裔的居民,他们和犹太人一样信耶和华,读摩西五经,他们就是撒玛利亚人。熟悉《新约》的朋友可能还记得耶稣与撒玛利亚女人的井边对话以及关于“撒玛利亚好人”的寓言。历史上撒玛利亚人生活在帝国边缘,周旋于规模远大于其自身的犹太教、基督教和伊斯兰教之间,时至今日只剩下区区七百人,却仍然坚守着千百年来的传统。

这个或许是中东地区最弱小的民族究竟经历了怎样的历史?他们到底是不是以色列后裔?他们和犹太人是仇敌还是近亲?他们又是凭借什么留存到今天?

撒玛利亚人:北国后裔还是外来移民?

今天的撒玛利亚人分布于两个社区:以色列特拉维夫郊外的霍伦(Holon)和巴勒斯坦的那布鲁斯(Nablus),而后者也就是圣经中的示剑城(Shechem),亦即两千多年来的主要聚居地。撒玛利亚圣地,即《圣经》中的基利心山(Mt. Gerizim),就位于那布鲁斯。

作为一个民族-宗教社团,历史上关于撒玛利亚人血统和宗教传统的争论从没有停止过:撒玛利亚人坚信自己是以色列北方支派特别是约瑟家(以法莲和玛拿西)的直系后裔,而与其针锋相对的是,圣经和后期的拉比犹太教(Rabbinic Judaism)则认为北方亲族被亚述人流放之后已全然消失,如今的撒玛利亚人不过是亚述迁移过来的外族后裔,也就是他们口中的“古他人”(Cutheans;Cutha是两河流域城市)。

在宗教上,有些犹太资料认为撒玛利亚人本是偶像崇拜者,只是改宗犹太教之后才开始信耶和华,且一直不够纯正,关于撒玛利亚人在基利心山上崇拜一只鸽子的传言也流传了许久。不难发现,撒玛利亚和犹太双方的说法都充满了争辩意味,恐怕事实介乎两者之间。

根据《圣经》《列王纪下》,亚述流放以色列国民的同时将来自古他、巴比伦以及叙利亚、腓尼基居民迁到北国故地。这些人敬拜本族神祇,开始时并未拜以色列的神耶和华。于是,耶和华便降下狮子咬死了一些人,亚述王只得命以色列祭司教导他们当地的宗教规矩,因而这些移民才开始信仰耶和华,但还保持着自己本族信仰。因此,后代犹太拉比将撒玛利亚人蔑称为“狮子改宗者”(Gere Arayot),意指撒玛利亚新居民只是因为怕死才假意皈依。在《以斯拉记》和《尼希米书》中,经历巴比伦之囚返回耶路撒冷的犹太人拒绝承认北国居民是同宗,两者之间矛盾重重。

到了罗马时期,犹太作家约瑟夫斯(Flavius Josephus)在《犹太古史》中声称尼希米时期耶路撒冷祭司玛拿西因为娶了撒玛利亚人参巴拉的女儿而被驱逐到北方另立门户,从此“凡有反戒律行不洁之事者便跑到示剑人那里”。在另一则故事里,约瑟夫斯更是写道撒玛利亚人面对希腊入侵,号称自己是腓尼基人的一支(西顿人;Sidonians),因迁到以色列来而不得不遵守犹太人的安息日,但与后者并无关联。果真如此,撒玛利亚人的移民身份就算是坐实了。

不过应该指出,《圣经》和约瑟夫斯的目的都不是客观记述历史。巴比伦之囚的成员返回耶路撒冷之后以“民族脊梁”自居,排斥异己。没有经历流放的犹大居民都饱受歧视的情况下,我们不难理解圣经相关章节对北方居民的敌视态度。而约瑟夫斯作为被罗马俘虏的起义将领,美化犹太人更是其作品的主要目的,对近邻的负面描述也并不惊人。

然而,《圣经》中也有另一种声音。《历代志下》写道,北国灭亡后,南国犹大国王希西家(Hezekiah)统治时期仍能召集劫后余生的北方以法莲、玛拿西、以萨迦、西布伦遗民来耶路撒冷过逾越节。正如以色列学者Yeirah Amit指出,尽管《历代志》本身的史学价值往往受到怀疑,但这种说法或许不无根据。

因为,亚述方面的资料显示被掳走的以色列人大约两万多人,而当时北国以色列是地区内较大的国家,人口很可能远多于此。何况古代资料本身可能有夸大之嫌,真正留在故地的遗民或许更多。

和巴比伦之囚一样,亚述帝国的人口迁移意在移除当地的贵族豪族,仅留下平民以致群龙无首,消除叛乱的可能。举国流放成本更高,却并不能起到更大作用,因此可能性较低。在血统以外,犹太拉比文学中也多次承认后来的撒玛利亚人的许多规矩合乎犹太律法。犹太律法著作《密西拿》更是规定撒玛利亚人可以参与犹太餐后祷告(Zimmun),只是在《塔木德》及后期拉比律法中对撒玛利亚人才更加严格起来。

这样看来,或许十支派的大部分成员并未离开北国故地,宗教上可能也没有“离经叛道”。当然,亚述对新领土人口置换的统治策略有大量史实支持,因此《列王纪》的记载也并非毫无根据。很可能后来的北方居民是混血后代,而十支派的血统占了多大比例,考虑到古代中东人口长期混居、移民也多为闪族人(Semites)的事实,恐怕现代基因科学也很难给大家定论了。

小族的存亡:两千年历史变迁

北国灭亡后,如果十支派的后裔还有部分生活在以色列,那么他们经历了怎样的历史变迁呢?他们和犹太人以及后来的基督徒、穆斯林之间又有怎样的故事?

在公元前六世纪开始,以色列地区归波斯帝国统治,而撒玛利亚由波斯直接指派的总督管辖。亚历山大征服中东之后,撒玛利亚人和犹太人一样受到了希腊文化的影响。亚历山大死后,希腊塞琉古帝国在国王安条克四世统治时期对犹太人施行了严格的宗教限制,而撒玛利亚的基利心山上也盖起了希腊神庙。

后来,犹太人为反抗宗教压迫发起马卡比起义并建立了最后一个相对独立的犹太王国——哈斯蒙尼王朝,其国王胡肯努(John Hyrcanus)开疆扩土,并迫使周边外族改宗犹太教。其中,约旦的以东人(Edomites/Idumeans)全体改宗犹太教,著名的希律王便是以东改宗者后裔。不过,撒玛利亚人虽未被要求改宗,却遭到了更严重的打击——胡肯努摧毁了基利心山上的撒玛利亚圣殿,南北矛盾再次爆发。

大约在这个时期,撒玛利亚人开始逐渐成为一个完全独立于南部宗教影响的社团。德国学者Stefan Schorch指出,撒玛利亚版的摩西五经很可能基于一系列见于死海古卷的版本,而后者大多写于公元前一世纪前后,是一群离群索居的犹太人留下的书卷。换言之,截至此时,撒玛利亚人仍然和南方保持着宗教方面的联系。因此,有学者认为撒玛利亚人即便真的是古代北方后代,其宗教恐怕也没有留存多少亚述灭国之前的北方元素,而恰恰后来对南方犹太教的模仿与改造。这个问题并没有定论。

到了罗马帝国时期,撒玛利亚人由社团“智者”(Hukama)治理,并涌现出Baba Rabbah这样的宗教改革家。这段时期,比邻而居的撒玛利亚人和犹太人也爆发了诸多矛盾。犹太资料就将犹太的“星辰之子”(Bar Kokhva/Bar Koseba)起义的失败归咎于撒玛利亚人挑唆造成的内讧。

然而,尽管犹太人有时将撒玛利亚人当做罗马帝国的帮凶,撒玛利亚人的待遇并没有好到哪里去,哈德良皇帝也曾严厉打击过撒玛利亚社团。进入拜占庭帝国时期,随着帝国的进一步基督化,撒玛利亚人面临着更大的生存压力。

芝诺(Zeno)皇帝对撒玛利亚人的信仰和机构进行了较多限制,许多人为了消除职业限制被迫改宗基督教;同时,与基督徒的冲突也造成了双方的巨大损失。五世纪,一些狂热的基督徒发掘包括约瑟墓在内的圣地,引起了视其为直系祖先的撒玛利亚人的严重不满。

484年撒玛利亚骚乱,杀害了大量基督徒,自然也遭到了芝诺的干预,大批撒玛利亚智者、祭司被杀,并禁止撒玛利亚人再上基利心山。查士丁尼时期颁布针对撒玛利亚人和其他“异端”的法条,再次引发撒玛利亚人多次骚乱,最终大批撒玛利亚人被杀、流放,达数万之众。有记载称有一次曾有五万撒玛利亚人被遣送亚美尼亚挖矿。从此这个民族一蹶不振,人口迅速从数以万计降到四位数,宗教传统也饱受打击。

经历了伊斯兰征服、哈里发统治、十字军东征后基督教耶路撒冷王国、马穆鲁克王朝、帖木儿帝国等时期,撒玛利亚人继续减少。很多人改宗穆斯林,至今那布鲁斯穆斯林当中的某些姓氏仍然具有撒玛利亚背景。

令人称奇的是,“伊斯兰征服”之后萎缩的撒玛利亚社团反而迎来了文学、宗教和艺术创作的复兴,许多用阿拉伯语写成的历史文献(Samaritan Chronicles)成为研究撒玛利亚历史的主要资料来源。奥斯曼帝国时期,撒玛利亚渐渐引起了欧洲人的兴趣,十七世纪以来双方进行了多次通信。欧洲学者和教会人员为了获取撒玛利亚典籍手稿,不惜欺骗对方称英国和法国也有“以色列人”,以此要求撒玛利亚寄去珍贵资料。撒玛利亚人的回信表明他们被骗达两个世纪之久。

十九世纪开始越来越多的西方人直接探访撒玛利亚社区,并对他们进行了资助。这几个世纪当中,大马士革、埃及、加沙的撒玛利亚社团逐渐消亡,有些人员迁往硕果仅存的那布鲁斯。而1840年,只剩下一百五十人左右的撒玛利亚社团却又突遭不幸,那布鲁斯地区的穆斯林因撒玛利亚银行家与政府关系密切而迁怒撒玛利亚社团,宣布他们不再是“有经者”,必须强制改宗。

有趣的是,这次出手营救的却是和他们“斗”了两千年的犹太人。犹太拉比Haim Avraham Gagin出头证明撒玛利亚人和犹太人宗教相似,实乃“有经者”。最终,小小的撒玛利亚社区免遭灭顶之灾,得以存留。

两千年来,在基督教和伊斯兰教的包围下,撒玛利亚人和犹太人这对分了家的兄弟时而互相诋毁,时而互相扶持,一直维持着微妙的关系。而从宗教上看,撒玛利亚宗教和犹太教大同小异。他们有自己版本的摩西五经,但典籍不包含先知书和诗篇等其他犹太圣经内容,两千年来,他们也发展并保持了自己的希伯来语发音和诵经传统;他们有自己的律法(和犹太人语言称为Halakhah)并且经常比拉比犹太教更严格;他们和犹太人一样守安息日、饮食法;他们和犹太人一样相信救世主会降临世界,尽管他们的救世主不是弥赛亚(希伯来语“受膏者”),而称“Taheb”。

而和犹太人不同,撒玛利亚人的圣地不是耶路撒冷而是基利心山,并且直至几百年前,撒玛利亚人才在周边宗教的影响下接受了“死人复活”的神学信条。最后,虽然犹太人现在使用的希伯来字母来自阿拉米字母,但撒玛利亚人仍然保存了古希伯来字母。撒玛利亚人经常自豪于自己的“存古”,其实,他们将希伯来语的“撒玛利亚人”(Shomronim)重新解读为“守古法的人”。

没有消失的十支派

进入二十世纪后,撒玛利亚人口有所回升。现代以色列国领导人的本·茨维(Yitzhak Ben-Zvi)和本·古里安(David Ben Gurion)都对撒玛利亚人抱有友好的态度。以色列建国后,撒玛利亚人被认定是犹太人的兄弟,并且可以根据《回归法》如犹太人一样获得公民权,同时也需要尽到服兵役等义务。以色列的接纳使得霍伦成为了当代第二个撒玛利亚社区。

同时,那布鲁斯当时处在约旦的控制下,两国政府允许来自两个社区的撒玛利亚人于逾越节期间会面,这也成了撒玛利亚父母为孩子物色对象的难得机会。1967年“六日战争”期间撒玛利亚人受到约旦军方的怀疑和盘查,而战后那布鲁斯随耶路撒冷等约旦河西岸领土一起归入以色列管辖。

两个社区当中,霍伦的撒玛利亚人生活更加现代化,还涌现了女影星索菲·兹达卡(Sofi Tsdaka;后改宗犹太教)这样的公众人物。而那布鲁斯的犹太人还保持着相对传统的生活方式。

1987年,第一次巴勒斯坦起义(Intifada)爆发,那布鲁斯的撒玛利亚人受到穆斯林的攻击,被迫搬到圣地基利心山上的Qiryat Luza社区重建家园。根据所谓奥斯陆二号协议,那布鲁斯于1995年划归巴勒斯坦自治政府。此后,那布鲁斯的撒玛利亚人开始持有巴以双方的护照。同样在九十年代初期,以色列右翼宗教政党势力渐盛,并鼓动通过《回归法》修正案规定撒玛利亚人不再自动具有移民权,不能将其与犹太人一视同仁。好在撒玛利亚人找到亲撒的以色列圣经学者引用古代资料向最高法院提出抗诉,因而1994年的裁决结果继续承认撒玛利亚人与犹太人相同的权利。

2012年夏天,我有幸参观了位于基利心山的撒玛利亚社团,并幸运地赶上了他们的安息日礼拜仪式。在交流中,我感到撒玛利亚人比山下的阿拉伯人生活略微富足,女性在服饰上也更现代。他们已经学习过现代以色列希伯来语,而尽管有阿拉伯语口音,他们的希伯来语仍然相当流利。面对外来者闯入,他们表现得既坦然又大方,似乎早已习惯了外界的好奇。他们热情地招呼我们参观他们的安息日礼拜,与以色列的犹太宗教人士相比随和了许多。

目前巴以共有约七百多名撒玛利亚人,人数持续回升。然而我们很难预测这个如今只剩下四个家族、内部通婚严重的民族-宗教社团在经历两千年的风风雨雨以及与周边民族的恩恩怨怨之后还能延续多久。以色列北方十支派或许大部分已经消散在亚述流放和改宗他教的浪潮中,但十支派却并没有完全消失——基利心山上,两千多年来的传说还在继续。

参考文献与推荐阅读:

通史类:

Crown, Alan D. ed. The Samaritans, Tübingen: J.C.B. Mohr Siebeck, 1989.

(该书以撒玛利亚通史入手介绍撒玛利亚人宗教、文化、语言、生活等方方面面,是目前能找到的较好的通史书籍)

Schur, Nathan. History of the Samaritans. New York: P. Lang, 1989.

百科全书类:

Crown, Alan David, Reinhard Pummer, and Abraham Tal. A Companion to Samaritan Studies. Tübingen: J.C.B. Mohr Siebeck, 1993.

论文集和近期研究类:

Frey, Jörg. Ursula Schattner-Rieser, Konrad Schmid, Die Samaritaner und die Bibel: historische und literarische Wechselwirkungen zwischen biblischen und samaritanischen Traditionen = The Samaritans and the Bible: Historical and Literary Interactions between Biblical and Samaritan Traditions, Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2012.

Mor, Menachem and Friedrich V. Reiterer eds., Samaritans–Past and Present: Current Studies. Berlin; Boston: Walter de Gruyter, 2010.

Zsengellér, József ed. Samaria, Samarians, Samaritans: Studies on Bible, History and Linguistics, Société d'études samaritaines. International Congress (6th : 2008 : Pápa, Hungary), Berlin; Boston: De Gruyter, 2011.

文章:

Schorch, Stefan. "The Origin of the Samaritan Community." in Linguistic and Oriental Studies from Poznan 7, edited by A. F. Majewicz, Poznan: Wydawnictwo Naukowe, 2005, 7-16.

(作者系哈佛大学近东语言与文明系在读博士生)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司