- +1

红伞伞、白杆杆……到底是什么“蘑”力?

“红伞伞、白杆杆,吃完一起躺板板;躺板板、睡棺棺,然后一起埋山山……”

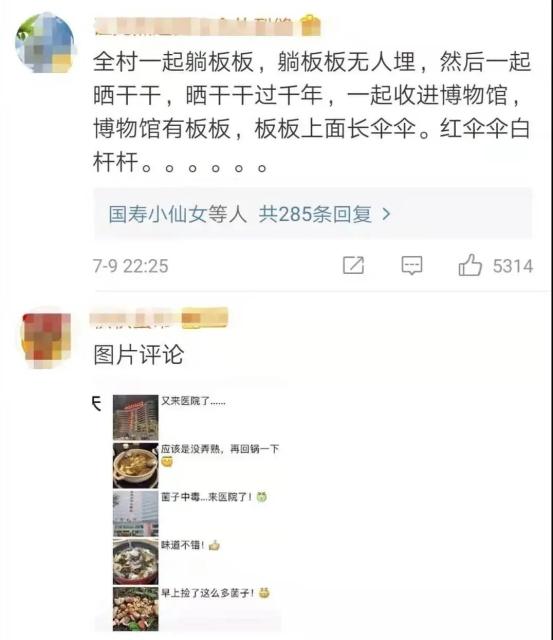

近日,吃毒蘑菇中毒顺口溜登上热搜。随即又有网友将该顺口溜搭配上某饮品传唱度极高的“洗脑神曲”发布出来,在网上再次掀起“红伞伞、白杆杆”的哼唱热潮。

转眼到了吃菌子的时节,一时间,大型“蘑”幻画面风靡网络。网友直言:被顺口溜“洗脑”了,“恐怖童谣不过如此”。

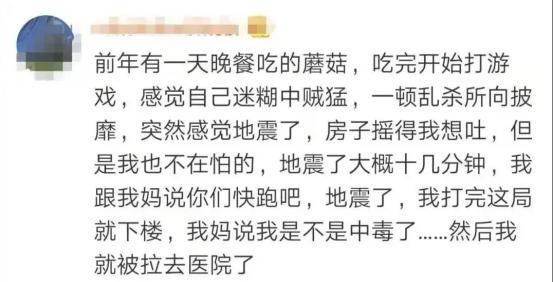

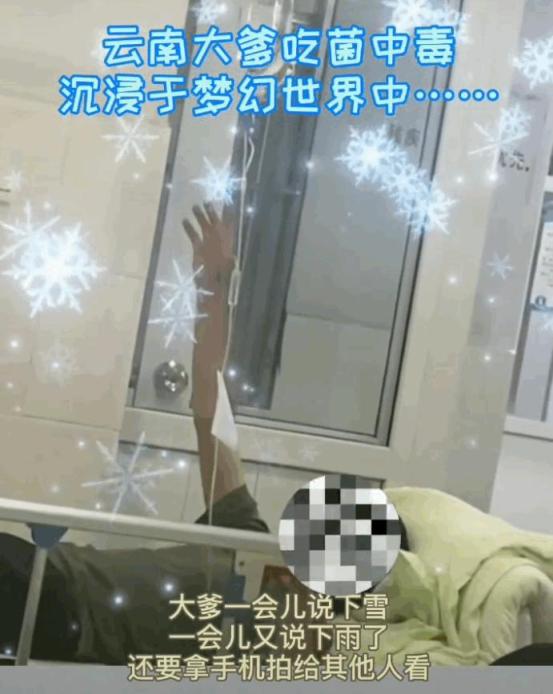

2021年6月27日,云南玉溪,一女子打针偶遇吃菌中毒的大爷,大爷躺在床上指着天花板说:“这里又是下雨又是下雪”。

近日,一位大妈吃毒蘑菇后产生了幻觉,随后女儿发现马上送往医院治疗,大妈在病床上一直称:“有老鼠,抓老鼠!”中毒致幻的现场画面被手机拍下来,许多网友看后表示开眼界了。

还有一位小姐姐,就因误食毒蘑菇而出现幻觉,躺在床上的她,一系列手势比划的操作,真叫人“摸不着头脑”。

事后,小姐姐表示,当时自己看见了小人、云彩、花、还有小精灵,画面特别有意思。

毒蘑菇不仅能使人产生幻觉,还能让宠物也出现异常行为。日前,一女士称自己家的狗狗,不小心吃了见手青,疑似中毒,从客厅舔到了餐厅,一直在咬空骨头。

一幕幕让人哭笑不得,甚至有网友表示“自己也想试试了”。

毒蘑菇会致幻,也会致命!稍有不慎,可能就会出人命(或者狗命)!

据国家食品安全风险评估中心食物中毒监测数据显示,截至2020年11月25日,中国去年将近8000人因误食毒蘑菇引起中毒,导致74人死亡。

2020年10月16日,贵州3人食用“毒蘑菇”后中毒被送入医院ICU治疗。起初三人并未重视,直至被当地政府了解情况后劝诫入院检查才发现已经导致严重的肝肾功能损伤。

2020年7月31日,河南赵先生的朋友及朋友孩子吃自行采摘的野生菌中毒后出现昏迷,因当地医院不知蘑菇的种类,不敢进行相应治疗,紧急求助云南专家帮忙鉴定。

2020年6月,重庆一村民上山捡蘑菇“尝鲜”,一家四口中毒进医院……

记者从贵州省疾病预防控制中心了解到,毒蘑菇所含毒素非常复杂,中毒后所表现的症状、体征多样,发病潜伏期短则数分钟,长则数小时或数天,其中以脏器损害型危害最为严重,死亡率极高。

贵州省是一个多民族的山区省份,森林植被丰富,每年夏秋季节是野生蘑菇生长繁殖的旺季,目前至少有超过100种毒蘑菇。

由于野生蘑菇种类繁杂,很多毒蘑菇与一些野生食用菌极其相似,菌类专家都很难仅凭肉眼辨识,因此每年因误采误食野生蘑菇引起的中毒事件在全省各地时有发生。

毒蘑菇又称毒蕈或毒菌,是指人或畜禽食用后出现中毒症状的大型真菌。目前,我国已报道的野生毒蘑菇已超过500种。贵州省发生较严重的蘑菇中毒多为鹅膏属物种引起。鹅膏是大型真菌的一个大类,其中剧毒种类的主要特征是菌柄上有菌环,菌柄基部有菌托。

典型剧毒鹅膏的示意图(黄盖鹅膏)

有毒鹅膏基本都具有菌环和菌托这两个特征结构,但是有些食毒不明或可食鹅膏也具有这两个特征,因此对于老百姓来说,很难从外观上来区分哪些是可食鹅膏,哪些是有毒鹅膏。

除了上述长有“菌盖、菌环、菌托”的鹅膏类蘑菇可能有毒,无“菌盖、菌环、菌托”蘑菇也可能有毒。因此:不要随意采食野生蘑菇!绝对不要采食“头上戴帽(有菌盖)、腰间系裙(有菌环)、脚上穿鞋(有菌托)”的野生蘑菇!

贵州省疾病预防控制中心表示,每年6~10月贵州进入野生毒蘑菇中毒高发时期。毒蘑菇中毒事件是引起我省食源性疾病暴发事件死亡的主要原因。蘑菇中毒目前尚无特效解毒剂和治疗方法,因此,蘑菇中毒防控最好的措施就是不要随意采食和买卖野生蘑菇!

为预防和减少食用野生蘑菇中毒事件的发生,近日,贵州疾控发布了食用野生蘑菇的九个注意事项:

1、不要随意采摘、买卖、进食自己不熟悉的菌类。

2、不吃过小的野生蘑菇,因为过于幼小形态特征不明显,无法准确识别,很容易混杂有毒种类。

3、不采食“头上带帽,腰间系裙,脚上穿鞋”的蘑菇,可以避免误食剧毒鹅膏。

4、炒熟煮透后再吃,不要用急火快炒,应翻炒时间长点,使其更好地受热均匀。

5、每餐最好只食用一种野生菌,避免掺杂毒蘑菇的可能。

6、吃菌不喝酒,喝酒不吃菌。食菌不宜喝酒,饮酒可能促进或加速某些毒素吸收,引起或加重中毒。

7、不给小孩老人吃。老人和小孩抗毒能力弱,发病致死率较高。

8、吃蘑菇前“拍一张照片,留一个蘑菇”,以备万一中毒后医生对于中毒类型的判断并开展针对性救治。

9、最好的预防就是不采食野生蘑菇。

最后再次提醒大家

珍爱生命

远离“红伞伞”

没有吃过的不要吃

不认识的不要吃

没有把握的不要吃

原标题:《红伞伞、白杆杆……到底是什么“蘑”力?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司