- +1

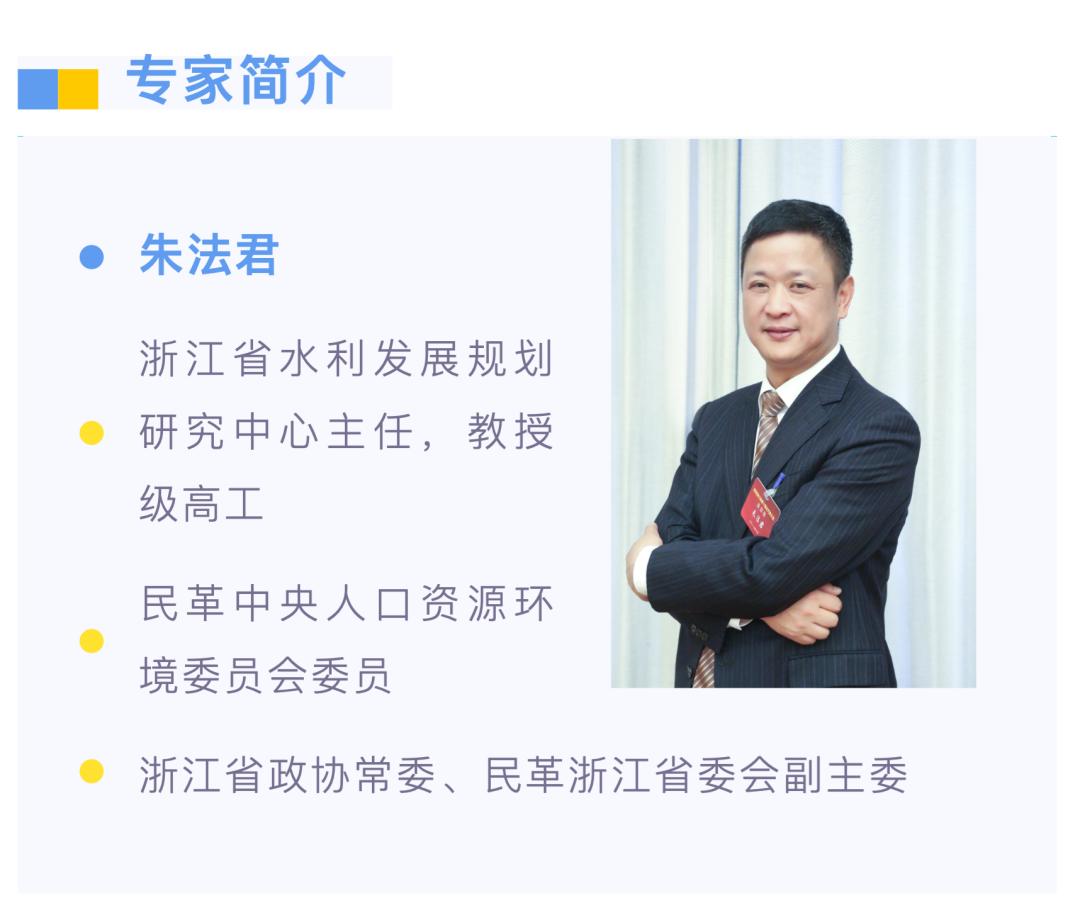

郑州“海绵城市”失效了?水利专家朱法君呼吁科学理性看待“海绵城市”作用

近日发生在河南郑州等地的特大暴雨,已造成了严重的人员伤亡和财产损失,但同时引发了公众对城市洪涝治理方式的思考,特别是对郑州市2016年作为全国首批海绵城市试点后治理成效的关注。作为长期从事水利发展规划研究的工作者,本着科学客观的态度,我再次呼吁:对我国洪涝治理途径和“海绵城市”建设再思考、再审视。

近年来,城市内涝问题在我国日益凸显,已成为城市发展的重要制约。为了破解这一难题,各路专家各抒己见,众说纷纭。一些水利专家坚持走传统的流域治理之路,另一路以“海归”为主的园林景观、城市规划建设专家们则推出了“海绵城市”的建设途径,提出可将城市建成可以“吸、放”洪水的“海绵”效果,以增强土地的入渗能力,将全年降雨70%以上的总量滞蓄在“海绵”中,从而达到治理洪涝的目的。同时提出,此举还可在洪水过后,再释放其作为水资源回归利用,且可有效降解初期雨水污染。这一理念观点新颖、愿景美好,一经提出便获得了很高的认同度,特别是引起了有关部门的高度重视。随后,有关部委出台支持政策,推动多地开展“海绵城市”建设,并对试点城市给予资金和政策支持。

7月21日上午拍摄的郑州市郑东新区被水淹没的部分路段(无人机照片)。新华社记者 李安 摄

但“海绵城市”从它诞生之日开始,就引发学术界强烈争议,其焦点在于“海绵城市”建设成本昂贵,对城市洪涝治理到底能够起到多大的作用?几年来,虽然围绕这一命题一直争论不休,但建设热度不减。

根据多年来对我国和浙江省洪涝成因及治理途径的研究和实践,笔者曾于2018年初在浙江省两会上就此提交提案,此次再次撰文呼吁理性看待“海绵城市”,意在从另一个侧面科学评价海绵功效,纠正认知和措施上的一些误区,共同寻求我国城市洪涝治理的正确方向。

一、城市洪涝的成因

我国城市洪涝的凸显始于近20年,特别是近10年来矛盾进一步加剧。分析原因,主要来自于以下几方面:

一是城市化加快推进中,水系没有得到有效保护。水系是自然形成的洪水涝水的调蓄空间和通道出路,也是自然界的基本“法则”。但是由于在城市大规模扩展过程中,没有充分认知自然规律,为了尽可能多地获取用地,大量的天然河流被缩窄、阻断、填埋,排水转由下水道替代,一旦地下的“良心工程”能力不足、堵塞,必将导致涝水外溢,洪水泛滥。

二是城市外江洪水位的变化抬高。由于人类社会发展对土地的深度利用,越来越多的土地失去调蓄洪水的功能,失去滞纳洪水的作用,导致洪水归槽,江河湖泊洪水位不断上升。其后果对城市而言,一方面防洪压力加大,另一方面又导致城市排水系统无法顺利排入河流,甚至于倒灌城区产生内涝。

第三是地面硬化,减少了雨水的下渗通道。

这些因素的共同作用,是导致城市内涝加剧的主要原因,尤其以城市水系破坏和外江洪水位的抬升为主。

二、 “海绵城市”建设中的误区

“海绵城市”在城市内涝治理中有以下几方面功能性误区:

1、

可以消纳70%的地表产水的目标不可靠

我国地表产流机理,南方红壤地区为“蓄满产流”,即当土体因前期雨水下渗达到饱和状态后,后期的降雨形成地表迳流;北方地区则为“超渗产流”,当降雨强度超过入渗强度时,溢出部分成为地表迳流。北方地区因地下水埋深较深,地表与地下水位之间的土体可吸收水量的能力较大,如能解决超渗问题,增加土体的下渗、吸收能力,对削减洪涝有较大的作用。而在南方,由于地下水埋深较浅,一般平原地区约为1米,洪水期甚至于低于洪水位,土体本身可吸收水量的能力十分有限。多年的研究成果表明,如浙江省一场降雨过程可下渗的降雨量约10-20毫米,也就是说,即使极限地将所有路面、屋顶全部转换成“海绵”结构,其削减量也仅仅只是20毫米。这相对于我国一场成灾暴雨动辄300毫米,甚至于超过500多毫米的降雨(如2013年浙江的“菲特”台风过程雨量为523毫米,今年郑州日降雨则达624毫米),其削减量所占比重极小。仅仅依靠增加入渗来治理城市洪涝,微不足道!海绵城市建设指导意见中所提出的全年70%消纳量,对间歇性发生的小降雨也许可以实现,但对大暴雨则失去了意义。

“70%消减量”对业外人士和社会各界存在极大的误区和诱惑力,也极易将城市洪涝治理引向只需建设“海绵城市”“治好百病”的歧途上,从而放弃了传统的洪涝治理手段。

2、

“海绵城市”建设措施听着有理,实则效果有限

以增加入渗为主渠道的建设思路,采用的技术路径和效果如下:

(1)花重金改变路面结构,打造 “透水路面”。因路下土体的下渗能力有限,即使透过路面,但仍将溢出。

(2)开槽、填沙、地下集水空间等增加滞蓄量。但因造价高昂,容积有限,相对于特大暴雨的产水量级,杯水车薪。

(3)利用低地、公园参与滞蓄。这是一个好的方向,应该大力推行,但恰又难以全面推开。

3、

夸大功效宣传

以为建设“海绵城市”可以解决一切城市水问题,弱化了流域治理,压减了必要的排涝设施建设,一定程度上对我国各地的洪涝治理方向产生了不利影响。

三、解决城市内涝正确的系统治理方向

城市洪涝治理的正确方向应从 “渗蓄为主”转变到“蓄排结合”的治理模式上来。可以从三条途径力求实现:

一是给洪水涝水以出路,实现快排。优先考虑利用泵站等强排措施,通过“高速水路”通江达海。

二是给洪水涝水足够的调蓄空间。即增加城市及周边区域的水域或低地面积,增强滞蓄能力。

三是配套地下排水泵闸系统,真正能够收放自如,实现真正的“海绵”效果。

在此基础上,还要切实做好应对特大涝情的预案,在人力和工程设施所不能解决的特殊时刻,坚守人民生命至上的底线,将人员疏导作为最终措施,不存侥幸之心,不做冒进之举。

综合我国“海绵城市”推进情况和洪涝治现实,建议科学分析、客观评价其作用和适应范围,理性看待其功效,真正从洪水和涝水的规律研究开始,把握我国洪涝治理正确的方向。

编辑 :张翕然

来源:团结报团结网

原标题:《郑州“海绵城市”失效了?水利专家朱法君呼吁科学理性看待“海绵城市”作用》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司