- +1

在鼎新革故中激发社会活力 | “哈尔滨特色模式”破冰事业单位改革

破解体制机制难题是哈尔滨全面振兴全方位振兴躲不过、绕不开的工作任务。2020年底,一场自上而下的事业单位改革在哈尔滨悄然破冰。

按照中央和省委部署要求,继2018年启动并完成一轮事业单位机构改革后,哈尔滨接续实施了深化事业单位改革试点工作。

通过本轮改革试点,哈尔滨市事业单位机构编制规模进一步压缩,结构进一步优化,实现了改革预期目标,取得瞩目成效——

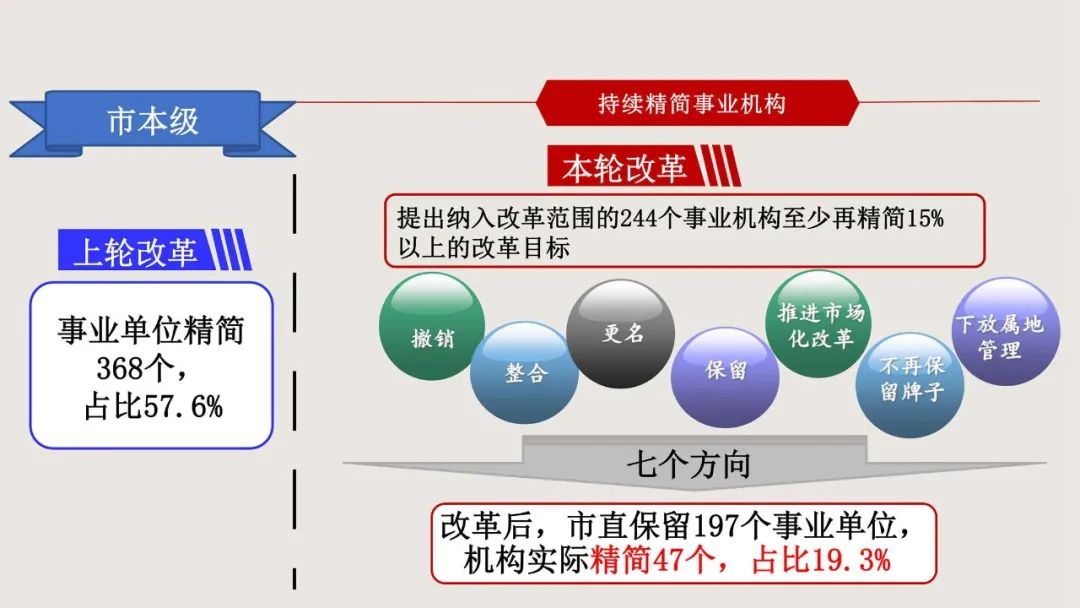

市本级机构精简47个,占比19.3%;事业编制精简8246名,占比25.3%。市辖区机构精简177个,占比21%;事业编制精简7816名,占比22%。县(市)机构精简102个,占比5%;事业编制精简和控制使用15574名,占比32%。

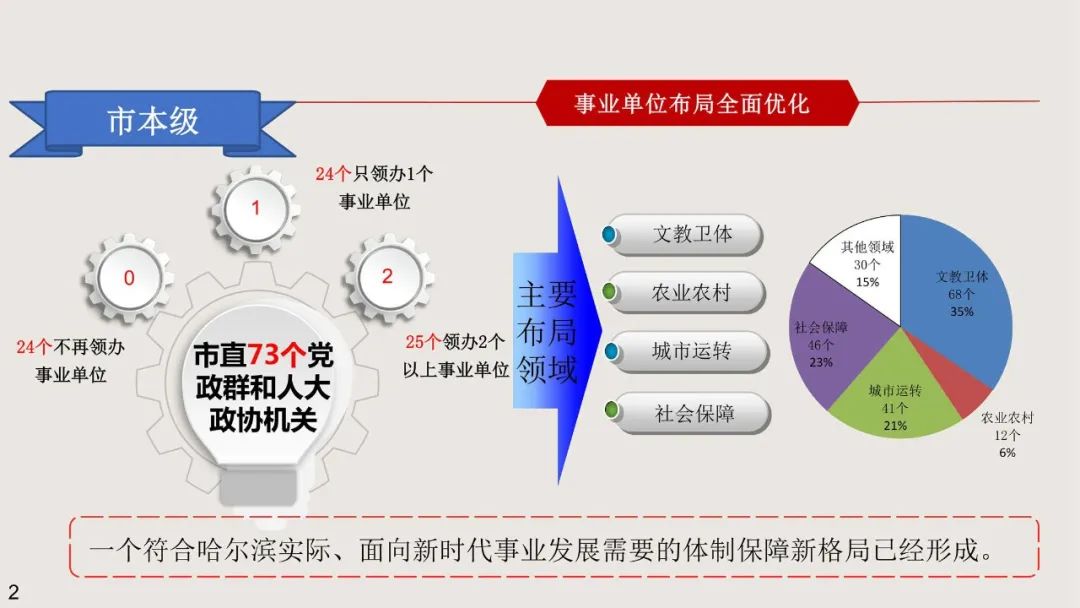

本轮改革后,哈尔滨市直保留197个事业单位,73个党政群和人大、政协机关中,24个不再领办事业单位,24个只领办1个事业单位,事业单位布局主要集中在文教卫体、农业农村、城市运转、社会保障等重点领域,新时代新的事业单位格局已经形成。

深化事业单位改革试点中,哈尔滨市牢固树立政治意识、省会意识,落实“规定动作”不打折、“自选动作”求突破——超额完成省委编委确定的机构编制精简、“三个抓手”、“四个到位”等各项改革任务,在事业单位布局重组功能再造、统筹均衡配置全域机构编制资源、理顺政事管办关系、健全治理体系机制、精准衔接未来人员管理等方面推出一批创新举措,创出了“哈尔滨特色模式”。

御政之首,鼎新革故;谋篇破题,守正出新。

高位筹划,谋篇破题

——以上率下推动改革走深走实

在哈尔滨,一浪高过一浪、一环紧扣一环的事业单位改革交出了一张耀眼的成绩单——

市发改委原领办事业单位9个,改革后保留事业单位1个;

市科学技术局原领办事业单位8个,改革后保留事业单位1个;

市人防办原领办事业单位16个,改革后保留事业单位2个;

市人社局原领办事业单位18个,改革后保留事业单位8个;

市住建局原领办事业单位28个,改革后保留事业单位8个;

……

精准的“外科手术式”裁撤机构,源自对事业单位改革迫切性的充分论证。

作为东北老工业基地城市,哈尔滨进入计划经济较早,退出计划经济较晚,长期计划经济体制下积累形成了较为庞大的公共事业服务保障体系,市直事业单位数量最多时达到707个,人员编制3.8万余名,财政供养人员多,制度性成本高;一些事业单位功能定位不清,政事不分,事企不分,机制不活;一些人民群众急需的公益服务供给不足,资源配置不合理,质量和效率不高;对事业单位监督管理相对薄弱,事业编制“既多又少”、人力资源结构性紧缺等问题比较突出,非强力改革无以破冰。

“天下之事,因循则无一事可为;奋然为之,亦未必难。”改革,既要勇于冲破思想观念的障碍,又要勇于突破利益固化的藩篱,做到敢于出招又善于应招。

事业单位改革进入攻坚期、深水区,哈尔滨市委主要领导勇当改革第一责任人,靠前指挥、亲力亲为,“四大班子”各负其责,分管领导“一岗双责”。市委、市政府树立改革权威,坚持问题导向,统筹全域步调,抓好改革与本地实际相结合,多次召开市委常委会、编委会、事改领导小组会,从严从紧掌握改革标准,借机借势解决机构编制规模过大、财政供养支撑困难、人员结构不合理等长期想解决而未解决的体制机制难题,以上率下推动改革走深走实。

改革谋划之初,哈尔滨就提出,市直事业单位在2018年业已精简57.6%的基础上,对纳入改革范围的244个事业机构至少再精简15%以上;事业编制业已精简22.7%的基础上,至少再精简6846名的改革目标。

优化整合职能相同或相近的事业单位,加大跨系统、跨层级、跨部门整合力度,大力推进资源共享,实现集约化管理。

撤并整合“空壳”“小散弱”的事业单位。全面推行机关后勤服务社会化,能够通过市场化社会化提供服务的机构,一律撤并整合。

按照权责一致原则,结合行业体制和综合执法体制改革,持续推动市直相关职责和机构编制向市辖区下沉整合。

哈尔滨市始终坚持正确改革观和方法论,重大改革举措充分研究酝酿、市本级率先垂范、重点部门带头打样。

作为改革操盘手,市委编办改革前设置3个事业单位:市行政管理体制和机构编制管理研究室、市机构编制干部培训中心、市机构编制电子政务中心,事业编制共计40名。改革后,上述单位全部撤销,相应职能回归机关,人员在全市同类事业单位中分流安置。

市工信局改革前设置5个事业单位:市信息中心、市集体资产管理公司、市企业信用融资担保服务中心、市节能监察中心、市联合运输及铁路道口管理办公室,事业编制共计154名。改革后,市信息中心纳入全市信息服务单位资源整合,组建市大数据中心,为市政府直属事业单位;市集体资产管理公司、市节能监察中心撤销;市企业信用融资担保服务中心转企;市联合运输及铁路道口管理办公室相关职责下放属地管理。

市商务局改革前设置4个事业单位:市商务举报投诉服务中心、市再生资源管理办公室、市商务局老干部服务站、市商务局信息中心,事业编制共计32名。改革后,上述单位全部撤销,应由机关承担的职能回归机关,撤销单位人员纳入全市统筹安置范围。

通过打破“条块分割”,跨部门跨系统整合事业机构编制资源,哈尔滨事业单位整体服务效能大幅提升——

市不动产登记交易事务中心:

整合不动产登记交易机构,实行登记交易经办一体化,推动流程优化,连续七次提速,实现即时办结,对标同行业全国领先,企业和群众的满意度、获得感和便利度显著提升。

围绕便民利企,整合原市不动产登记中心、市房地产交易中心等17个经办机构,组建成立市不动产登记交易事务中心,实现不动产登记交易经办一体化。

突出智慧管理,整合撤并14个分散设置的信息机构,组建市大数据中心;整合全市4个公共资源交易服务职能和机构,组建市公共资源交易中心,推进公共资源交易法治化、规范化、透明化。

聚合做强功能,跨系统和部门整合检验检测、社科研究、文艺创评、政府投资工程项目建设、博物馆艺术馆管理机构以及机关服务等职能相近事业单位,减少职能交叉,促进优势互补、运行成本降低。

推动服务下沉,整合2所、下放3所市属公立医院,撤销市属4所公立医院加挂的研究机构牌子,推动公立医院聚焦主责主业,实现资源下沉、优势互补、服务提升、特色办院。调整理顺医保、社保管理体制机制,将相关基金征缴等服务经办职责下放属地管理,整合组建区社会保险经办服务中心,推行区级“五险合一”服务。

坚持市场化改革方向,能够采取政府购买服务的坚决不保留机构编制,撤销市法院、市检察院等5个后勤服务、疗养培训类机构,对符合市场化方向、但时机尚不成熟的4个公益类事业单位,采取稳步推进市场化改革路径。

“深化事业单位改革试点是中央和省委部署的重要政治任务,哈尔滨市坚决扛起先行先试的政治责任,以强烈的机遇意识、坚定的使命担当,立足自我重塑,坚持自我革命,持续优化结构,推动精简瘦身。在全市上下特别是涉改部门的通力配合下,高标准高质量高效益完成了改革试点预期目标任务。”哈尔滨市委编办主任苍松说。

改革创新,迸发活力

——博物馆群打造“冰城名片”

2020年10月以来,在原市委办公楼打造的博物馆群的展馆陆续建成正式向公众开放,并迅速成为城市的魅力新地标,吸引着络绎不绝的游客和市民。

优化整合资源、创新公益服务的博物馆群,既是展示冰城历史文化的一张崭新名片,也是哈尔滨以深化事业单位改革激发社会活力的一个成功案例。

市博物馆:

优化整合场馆资源,创新公益服务方式,提升公共文化服务质效,博物馆群成为展现冰城历史文化的崭新名片。

改革中,哈尔滨将分散设置和管理的6个事业单位及13个彰显城市特色的历史文化类场馆大力度整合,新组建的机构定性为公益一类事业单位,开展文物资源保护、宣传、展览,以及相关博物馆、纪念馆的运行维护和日常管理等工作。

“长期以来,哈尔滨市在事业单位改革方面一直走在全国全省前列,事实上,没有事业单位改革的持续深化,就不会出现博物馆群这样的社会服务综合体。”哈尔滨市委编办事业处处长薛秀梅说,“博物馆群立足实际、大胆创新,探索出了一条政府投资、省市共建、民办公助相结合的灵活运营新模式。”

博物馆群利用腾迁的原市委办公区房产设施,重新改造建成各具特色的展馆,占地3.2万平方米,布展面积约4万平方米。展馆包括市属国有馆、省属国有馆、民营馆三种类型,新机制下,13个“出身各异”“内外有别”的展馆实现了和谐共处、相得益彰。

其中,中苏友好协会纪念馆、哈尔滨城市历史展馆、文物馆等市属国有馆由市本级财政投入布展资金;黑龙江省文学馆、黑龙江版画馆等省属国有馆采取省、市合作办展方式,由省文联、省版画院负责藏品和布展,省级财政负责布展资金;当代影像艺术馆、喜多方古董艺术品收藏馆、欧洲铜版画收藏馆、俄罗斯油画雕塑展览馆、哈尔滨漆器艺术馆、哈尔滨钟表收藏馆、古陶博物馆、百邑收藏馆等民营个人收藏馆由个人收藏家负责藏品和布展。

管理机构无偿为省属国有馆和民营馆提供场地,签订合作协议,保障基本运营和规范管理。市级财政每年向管理机构拨付约1300万元专项经费,包括物业费、水费、电费、供暖费、维修费等,运维保障采用社会化方式,委托第三方负责讲解、安保、保洁、基础设施维护,并且根据需要为群内民营馆统一配备讲解员。

“这项改革本着优化协同高效的原则,利用现有场地、场馆资源,撬动社会力量,创新公益服务提供方式。”薛秀梅说,“改革进一步激发了事业单位服务社会的活力,提升了公共文化服务质效,实现社会多方共赢。”

哈尔滨博物馆群的创建,成为一个备受关注的文化现象,而这正是哈尔滨体制机制改革创新的一个缩影。

在广袤的冰城大地,一场力度与影响前所未有的事业单位深层次改革正在上演,为推动老工业基地全面振兴全方位振兴注入澎湃动力。

机构“瘦身”,服务“健身”

——“哈尔滨特色模式”亮点纷呈

进入新时代,人民群众对美好生活的新期待更多更广泛,需要各领域提供的公共服务也相应增多、标准更高。同时,哈尔滨也面临着发展不平衡不充分,特别是发展不充分问题突出的矛盾,在财政支撑保障能力范围内,要求我们供给的公共产品应该精准适度,机构编制规模精干适合。哈尔滨市站在省会城市龙头示范的高度,不讲条件、不打折扣,自清家底、主动担当,以壮士断腕的勇气深化改革,通过改革实现了“瘦身”与“健身”相结合。

市第二医院:

优化医疗卫生资源配置,增加公立医院事业编制,补强民生领域基本公共服务短板,保障医疗卫生体系建设发展需要,更好地满足人民群众对优质服务资源的需求。

在市直事业单位改革中,对辅助性、服务性事业单位统一标准,一次性收回空编834个,实行满编运行、动态管理;精简收回的编制用于保障和支持教育、医疗、退役军人、生态环境等重点民生领域和基层一线,这轮改革为各类学校、公立医院、疾控机构等基本公共服务机构增加事业编制969个。同时,坚持以职能定编制,对1251名超编人员暂予过渡编制保障,退一收一,走一收一。

坚守为民初心,加大自主创新。抢抓事业单位改革机遇,立足实际,“自选动作”贯穿改革始终,特色做法和工作经验亮点纷呈,创造了“零一二三四五模式”——

零基础测算总量。坚持机构编制规模与区域经济发展水平和公益服务供需相适应,以保基层、保基础、保基本公共服务为前提,综合地区人口、面积、经济发展等指标,“零基”测算、均衡分配区、县(市)机构编制总量,推进机构整体重塑、功能再造,编制资源集约节约、科学配置,构建起规模适度、运行高效的事业单位机构职能体系,有效解决了地区间机构编制配置差异过大、规模总体偏大等历史问题。同时鼓励松北区(新区)、平房区两个“政区合一型”市辖区在总量限额内自主创新、深化改革,其中松北区共设置事业单位23个,精简机构达60%以上。

一把尺子量到底。周密研究、统筹制定了市直事业单位机构编制配置方案,一步到位明确各单位内设机构、事业编制、领导职数等机构编制重要事项,标准之下无例外、一以贯之落到底。深化“大处(科)制”改革,保证内设机构平均编制不低于8名;从严核定领导职数,严格按标准执行,且不高于改革前;坚持市直改革和精简做在先、当表率,引领区、县(市)机构编制规模比照市直同标准、同尺度精简压缩,确保两级整体精简结果大体一致。

两个管理相衔接。把改革“后半篇文章”提前纳入总体考虑,推进编制核定、使用与岗位设置、管理同步实施、精准衔接。盘活用好管理岗位人员存量,管理岗位人员超出岗位数额的,超出人员要在系统内或全市分流安置;优化提升专业技术岗位及人才引进管理政策,建立重点保障专业技术人才引进的编制周转池。

“三个抓手”齐发力。紧紧扭住“三定”规定、权限清单、章程管理“三个抓手”,坚持高位谋划推动,强化政策制度供给,创新探索事业单位机构、职能、权限、程序、责任法定化,明晰政事权限,完善事业单位治理体系。

四项改革优布局。围绕改革试点总目标,统筹推进重点行业领域、重大专项、市场化、综合执法等改革任务,着力增强改革的系统性、整体性、协同性。做到重点行业领域改革有新进展,市场化改革有新举措,重大专项改革有新亮点,综合行政执法改革有新探索。

五个坚持贯始终。坚持把加强党的全面领导贯穿始终,坚持以改革促瘦身贯穿始终,坚持防控风险贯穿始终,坚持部门联动贯穿始终,坚持跟踪督导贯穿始终。

牵一发而动全身,一子落而满盘活。

以深化事业单位改革试点为契机,哈尔滨市“刀刃向内”、自我革新,大刀阔斧撤并机构、精简编制,加快基本公共服务达标建设,建立机构编制精准管控机制,基本构建起符合新时代发展需要的事业单位新格局。

链接

哈尔滨市事业单位改革成效

2018年深化事业单位机构改革已取得的成效:市、区、县(市)机构编制精简均达到 20%以上,其中:市本级事业机构精简57.6%;事业编制精简22.7%。

本轮深化事业单位改革试点取得的成效:持续精简瘦身,市本级事业机构精简19.3%,事业编制精简25.3%;市辖区事业机构精简21%,事业编制精简22%;县(市)事业机构精简5%,事业编制精简和控制使用32%。事业单位结构全面优化,构建起符合哈尔滨实际、面向新时代事业发展需要的体制保障新格局。机构编制规模与区域经济社会发展水平、财政供养能力相适应的理念形成共识、得到落实。

记者 初霞 姜雪松

原标题:《在鼎新革故中激发社会活力 | “哈尔滨特色模式”破冰事业单位改革》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司