- +1

《千古玦尘》:“新仙侠”的冒险与逆袭之旅|专访总制片人杨晓培

原创 GuDuo骨朵编辑部 骨朵网络影视

文 │飞鱼

搁在以前,“逆袭”这两个字是不会和《千古玦尘》这样的大古装剧联系在一起的,它往往是低成本、小众或一开始被忽视的“黑马剧”的代名词。可现在,大古装剧面临的舆论审视愈发严苛。

如果说“惊喜之作”建立在缺乏期待的基础上,那么周冬雨、许凯这样的顶配阵容以及肉眼可见的大制作和高投入,则将观众对《千古玦尘》前置期待架到一个很高的位置,高期待伴随而来的自然是高压环境,从第一天上线就因女主选角而舆论炸锅到如今热度居高不下,负面声音消失,可以说,在这一个多月的时间里,《千古玦尘》真正地经历了一次逆袭,尽管这逆袭更应该叫做“让一部剧回到本就属于自己的位置”,就像剧中的上古一样。

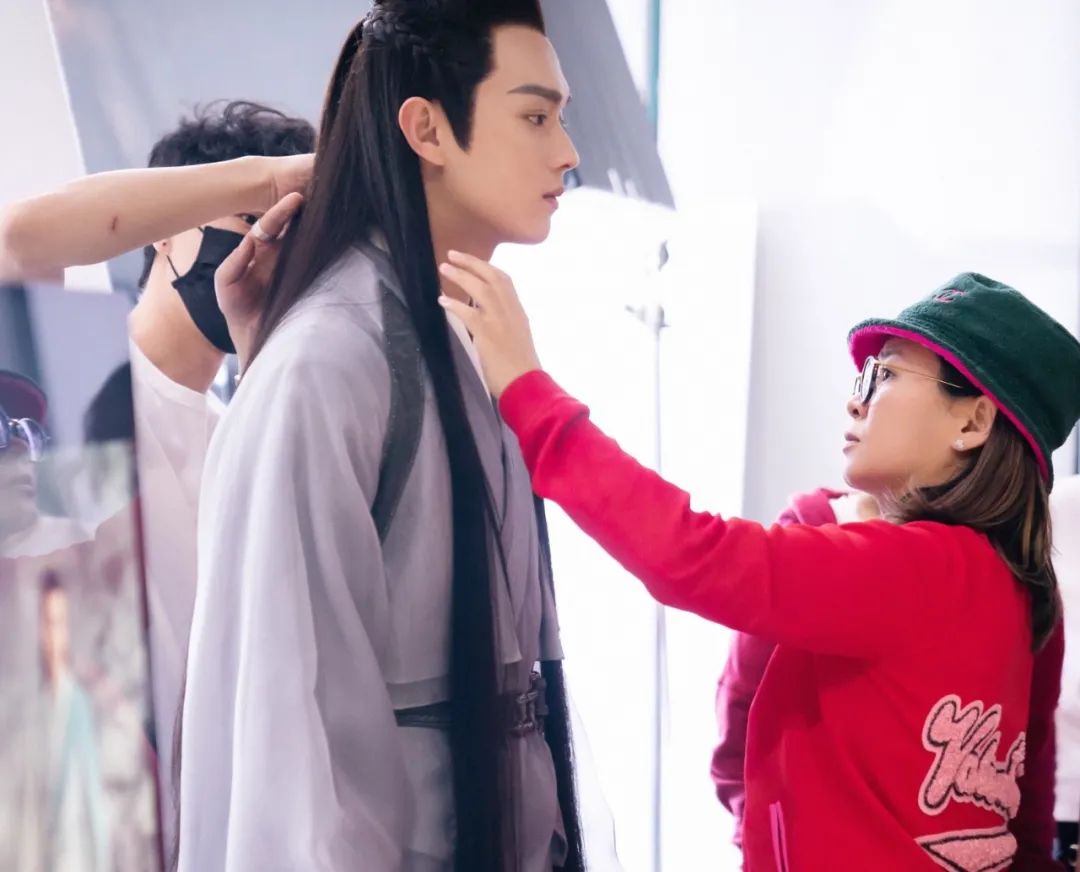

只是,过程着实艰辛了些。总制片人杨晓培更是第一次为一个项目频繁发微博,她调侃自己像是“反黑小组组长”。如今《千古玦尘》高热收官,关于这部剧的讨论仍在继续,站在回望的节点,杨晓培对骨朵复盘了整个项目的筹备、创作理念与边界探索的心得。

“《千古玦尘》无论是在剧情结构上还是视效和审美体系方面,都给大家带来了耳目一新的感觉,它就是新仙侠。对此,我坚定不移。”在古装剧中试炼了多年,杨晓培试图把所有的积累用到《千古玦尘》中,以打破固有的仙侠体系,她不惜力,更不想回避打破边界的风险,“如果回避,那就不是一个开放的创作态度和进阶式制作理念。”

与传统仙侠剧区别开,周冬雨就是上古

在《扶摇》之后,杨晓培有两年时间没有接触古装剧,这两年里,她对古装的热爱没有停歇过,也没停止对古装美学体系的探索。“古装剧依然是剧集市场的刚需。”杨晓培表示。

仙侠剧的光芒令人神往,但选择《上古》这部小说作为自己的“仙侠剧首秀”,则是因为杨晓培看中了它的“特别”。《千古玦尘》跳脱了传统仙侠剧“三生三世”的套路,而上古的人设也不再是公式化的倚仗男主的“傻白甜”。女主虽是主神却灵脉未开,看似俏皮活泼,实则有着肩负苍生的使命感。看到这个小说的时候,杨晓培第一时间想到了周冬雨。 “我觉得她很适合上古这个‘野生仙女’的角色。”

作为总制片人,杨晓培很清楚自己的项目要表达什么,要进行怎样的突破,演员层面也需要多元化的尝试。“上古其实可以看成是‘神二代’,出身高配却灵力低配,经历成长之后才慢慢意识到自己的使命。为苍生牺牲的上古与为上古牺牲的白玦,以及围绕他们而产生的一系列故事,深深打动了我。演员和角色的匹配度非常重要,这是我选择演员时必须慎重考虑的。而每位演员也需要一定的时间去适应角色,并与之融为一体。其实《千古玦尘》的另外一个突破就在于:我们启用了非仙侠剧惯用形象的演员,并以一种更具现代感的表演方式与仙侠体系进行融合。”

只是开播第一周,杨晓培就遭遇到了包括网友甚至身边朋友对选角的质疑。“我非常坚定地告诉他们,角色绝对没有选错,周冬雨就是上古,就像杨洋就是叶修,鹿晗就是陈长生,杨幂就是扶摇一样。”

“你可以永远相信周冬雨的演技”、“哭戏感染力绝了”、“心疼后池,周冬雨演技上头”……随着剧情的推进和2.0仙界来临,周冬雨的演技收获好评不断。“周冬雨不管是在角色的把握,还是在表演层次感和分寸感上,都超乎了我的预期。她精准地将电影的表演体系融入到电视剧中,给人一种悲情式的悲剧感。”

某种意义上来讲,所有古装剧其实都在讲述一个“现代故事”,所有神也有人性。《千古玦尘》当然有其当下的情感内核,比如以往神话体系中,掌握最高权力的是男性,而这部剧中却是女主上古的地位至高无上,甚至她想嫁白玦时会用“娶”这个词;比如女主虽有少女心,但在她心中永远有比爱情更重要的东西。因为上古与白玦首先是神,身份所赋予他们的责任太重,除了世间情爱,他们所肩负的苍生大义是身而为神最重要的职责。这也是现代恋爱观与价值观的投射。

“敦煌”美学与故事融合

重塑仙侠乌托邦

“初次尝试仙侠剧,我用力特别足,不仅是在内容上,还包括审美体系的构建上。”

要和以往同类型剧区别开来,从里到外地呈现一部新仙侠剧的面貌,场景和特效就要充满想象力,需要投入足够的资金、需要足够专业细致的特效团队,而这背后都少不了统一美学体系的打底,用美学去呈现故事情态,这对主创团队的理解与表达提出了更高的要求,毕竟仙侠剧没有史实可参考。

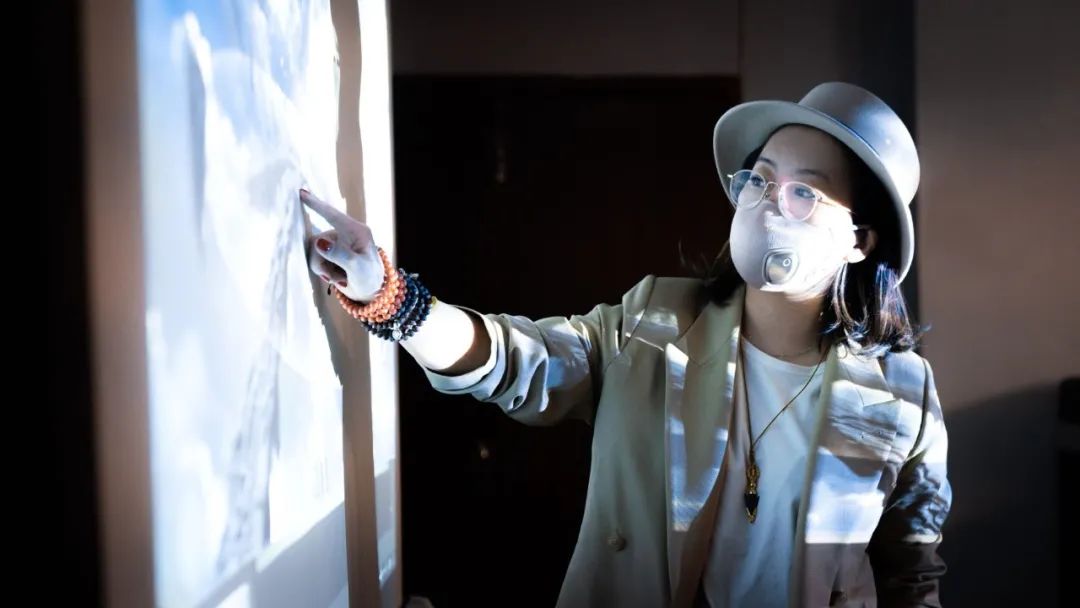

美学带有主观性,在杨晓培读小说和剧本的时候,眼前展现出相应的建筑和画面,已经成了她多年来的工作习惯,同时她也在不断提升自我审美和制作意识。“特效技术再成熟先进,也要有实景搭建,有参照物结合的基础上进行虚拟延伸的时候才能无缝对接,而且实景会带来生活化的色彩和质感,仙宫也是要有生活的。”

在《千古玦尘》中,有神界、仙界、魔界、妖界四大部分,同时还划分了上古界与后古界。宏大的世界观背后,是《千古玦尘》团队搭建的4万平米摄影棚场景和5万平米外景场景在支撑。“我们在二世的仙宫上做了区分,上古界以古朴的石制为主,传递混沌初开的原始感;到了后古界,有君臣之分,有帝有后,香槟金和玫瑰金就是皇宫的用色,华丽雅致。”除此以外,剧中的兵器采用了青铜器的材质和纹饰,而人物造型以白色、裸色等浅色调为主,衣袂翩翩、仙气十足而充满古典韵味。

惊艳的片头更是彰显了《千古玦尘》对东方美学体系的独到理解与醇熟运用,人物飘逸优美,斜拍的视角凸显了真实质感,点点星光照亮了一幅幅优美的手绘壁画。被称为“绝对不会跳过的片头”。“因为我是敦煌人,从小到大对敦煌所代表的东方美学耳濡目染,自然而然也希望把这份艺术瑰宝融进自己的作品里。如果你去过莫高窟就知道,莫高窟里面没有灯,讲解员拿着手电筒讲到哪一处就点到哪一处,这就是片头中的点点星光的灵感所在。”

《千古玦尘》对敦煌美学深度挖掘,对细节也匠心打磨,多处古朴、极简的摆设都是对敦煌壁画设计的复原再现,作为整个审美体系中的一部分,这些细节脉络增强了协同感。“审美的构建是难点,也是《千古玦尘》想区别于其他仙侠剧的层面。只有将内容表达与审美体系同步革新,才能迈向新仙侠。”

从制片人到创业者,开放的创作态度与进阶式制作理念始终不变

从《寂寞空庭春欲晚》、《择天记》《扶摇》《全职高手》到《千古玦尘》,杨晓培每次进入到一个新项目中时都会把自己清零,而在将近六年的时间里,完善项目的工业流程体系是杨晓培一直在做的事。

“我要求一个项目从开机到上线不超过13个月。一方面要夯实内容,前期做好规划布局,另一方面需要将工业化的流程应用到项目的系统化管理中,在剧组和制作之间达到生态平衡。我们建立了一个工业流程化的系统,它能科学地反映项目负责人的管理、支配能力、以及计划统筹能力,这个系统已经运用到了我的所有项目中。”去年5月底开机,今年6月播出,尽管有波折,然而《千古玦尘》上线的速度,依旧反应了团队作战的高效。

只是,跟过去几部代表作略有不同的是,《千古玦尘》是她创办西嘻影业后打造的第一部剧集,过去她负责一个项目,现在她要对整个公司负责。杨晓培坦言:“我最初没想过扛大旗做一个公司,当时自己的想法比较单纯,就想一年做一部好的项目,以项目立人。后来发现今天大家对你的关注度和期望值,已经不允许你一年只做一部项目了。”

对于一家影视公司而言,它的项目需要与整个市场及行业实现匹配对接。目前西嘻为自己的产品按类型规划了三条赛道:第一条赛道是杨晓培擅长的古装剧,正如她所说,“在一个领域中做到专业并不容易,我们一定要在古装领域精耕到底。”第二条赛道是以聚焦当下的现实题材为主,这也是杨晓培之前在SMG从业时所擅长的领域,女性情感剧《双喜》已官宣,而西嘻的其他现实题材剧作也已进入筹备阶段;第三条赛道是专为年轻人设立的创新题材赛道,科幻、电竞等垂直细分题材都会在这个赛道里出现。

打造优质内容,面向年轻受众,积极拥抱平台和产业上游,做一家头部的内容公司,是杨晓培对西嘻的定位。而项目制片人到公司创业者间的身份切换,没有给杨晓培的工作模式带来太多变化,她一直都全身心投入,精力充沛,凡事亲自把关,带领团队往前跑。“我问过自己是什么样的动力,让自己十年如一日地处在前沿,热情还那么强烈,因为我是真的热爱这个行业,我热爱新鲜事物,热爱探索与突破,这也正是我所推崇的工作和生活态度。”

可以说,不论是人物与情感表达,特效与审美体系,还是在面临的舆论环境上,《千古玦尘》都是一个差异化的存在,正如杨晓培所说“它是一个特例”,但“打破仙侠剧边界”的探索初心却贯穿始终,杨晓培从未动摇过这一制作理念。“要探索题材和美学的边界,就要做好准备去承担打破边界所带来的风险,但我认为这对《千古玦尘》整个团队乃至我们整个公司而言,是风险,但更是机遇。”

其实开放式的创作态度和进阶式制作理念对于整个剧集市场而言,都是相当可贵的一种品质,毕竟每一部对边界开拓成功的作品之后,都会有大量类似题材入局,但题材和美学的差异化建构,是需要创作者去勇敢冒险才能做到的。《千古玦尘》没有待在舒适区,它对何谓新仙侠给出了自己的回答。

原标题:《《千古玦尘》:“新仙侠”的冒险与逆袭之旅|专访总制片人杨晓培》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司