- +1

上海三位小人物反对姚文元《评海瑞罢官》后的遭遇②

【编者按】1965年11月10日,姚文元在上海《文汇报》发表了《评新编历史剧“海瑞罢官”》,拉开了“文化大革命”的序幕。

马以鑫、姚全兴和林炳义——他们一个中学生、一个大学生、一个中学教师,面对姚文元奉旨之作,决然提出反驳的意见,并“自投罗网”地给《文汇报》、《光明日报》寄稿,此后遭遇接二连三的迫害和打击。在各种版本的文革史叙述中,这三个“小人物”的故事属于“外编”。

时隔半世纪后,复旦大学口述研究中心和上海社会科学院历史研究所口述史中心采访了马以鑫、姚全兴和林炳义三位当事人,回到历史现场。本文为姚全兴的口述,姚为上海社会科学院哲学研究所研究员。

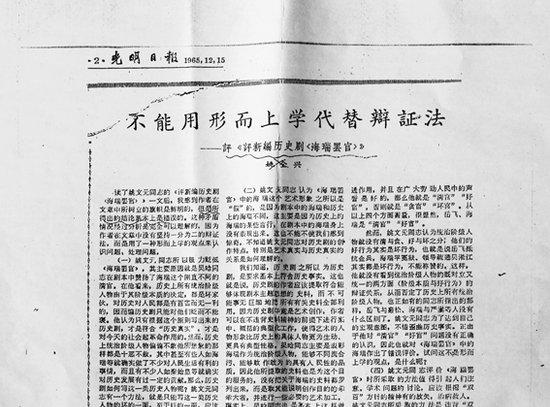

我评姚文元的文章发表于1965年12月15日的《光明日报》上。

当时我是华东师范大学历史系的三年级学生,但不是正规学生,是历史系的函授生。函授生分在职读的甲班和非在职读的乙班两种,我在乙班。同学基本上是高中毕业生,他们过去参加过高考,因为家庭出身成分等问题没有录取。

我的情况比较特殊,出身于劳动人民家庭。我的父亲母亲在江苏江阴农村都是贫农,后来父亲到上海进屠宰场做杀猪工人,母亲到上海进纱厂当纺织女工。他们都没有文化,我走的是长期的自学之路。记得我在上海市北中学读初中时,就在学校图书馆借好多书看,如《论语》、《普希金诗选》、《巴甫洛夫生理学的哲学基础》等。

我1959年初中毕业时因病不能升学和就业,就在家里休养和自学,无钱买书,常去旧书店看白书。病好后做过代课教师和临时工,有了微薄工资可以买书,常常读到半夜。母亲唠叨说浪费电灯,我就到附近菜场借商店灯光看。有一次夏天看书晚了,回家门关了,我不想叫母亲开门,因为她常失眠,怕她开门后再睡睡不着,我就回到菜场在卖鱼摊位的水泥板上睡到天亮。

1963年我以同等学历程度考大学,成为华师大历史系函授生。老师讲我们都是达到高考录取分数的,因为各种原因录取为函授生,以后本科毕业没有问题。我们实际上是背着书包上学的“走读生”,上课在延安路的大华书场和北京路的圣彼得教堂等地方。

我和一般学生不同,读书期间还在外面打工,半工半读。同时,一边读历史,一边自学美学、心理学、逻辑学等,并练习文学创作,写电影文学剧本《英王陈玉成》等。就是因为喜欢写文章,1965年读大三时闯了“文祸”。

(一)

那年11月10日,上海《文汇报》发表姚文元评《海瑞罢官》的文章,我一看就觉得姚文元是从阶级斗争出发猛烈抨击历史学家吴晗的,而不是学术讨论。但是报纸上说是“百家齐放、百家争鸣”、“真理面前人人平等”。当时学校里的教师实际上和学生一样蒙在鼓里,哪知道高层策划和抛出姚文元文章是“文化大革命”的序幕。

教我们的历史系王家范老师对我们学生说:吴晗未必错,姚文元未必对,你们有兴趣的话,也不妨写文章表达自己的观点。我写文章和王老师这话的启发有关,主要原因是我义愤填膺,而且书生气十足。我想姚文元也太霸道,太不讲理了,学术问题为何上线上纲,他那种血口喷人的话,存心把历史上的“清官”和现实中的阶级斗争挂起钩来,岂不是把吴晗置于死地吗?

用一句姚文元们整人时的习惯语言来说,不正是“用心何其毒也”?我认为有理走遍天下,在这个关键时刻应该发出声音,从学术角度驳斥姚文元的谬论。当时我一介书生,确实十分单纯,虽然读历史,却又爱好美学,总以为天地之间有假、恶、丑,也有真、善、美,真理在我,何惧之有,有什么不敢讲的?

还有一个重要原因,是我认为自己有能力写这样的文章。我曾经在1965年1月写了近万字的论文《周谷城美学研究方法剖析》投给《光明日报》。 这篇论文没有发表,如果发表出来有一整版。报社打招呼说版面紧张,难以发表,把校样稿退给我。所以我写文章不吃力。我在上海图书馆阅览室里写的评姚文章,本来预备写一万字,结果写了3500字,觉得差不多了就不写了。

当然,我不像姚文元那样打棍子,而是讲道理。你评论历史上的海瑞,怎么把现在的政治人物联系在一起?还说什么历史上的清官比贪官还要坏?这不是机械唯物论的形而上学观点?所以我的文章的标题是《不能用形而上学代替辩证法》,副题是“评《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》”。

我在文章的开头说:“读了姚文元同志的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文后,我感到作者在文章中所树立的旗帜是鲜明的,但是所得出的结论基本上错误的。这种矛盾情况经过分析是完全可以理解的,因为作者在文章中没有坚持一分为二的辩证法,而是用了一种形而上学的观点来认识问题、处理问题。”

我在文章中尖锐地指出姚文元“随心所欲地把没有必然联系的的两回事拉在一起,进行机械的类比。认为剧本中写了‘退田’、‘平冤狱’,也就是要我们学习‘退田’、‘平冤狱’。这种毫无原则的引伸,我觉得特别需要加以澄清。如果按照这种奇怪的逻辑进行文艺评论,那么写李自成起义的戏,就是要我们学习起义吗?”

我在文章结尾又指出:“我不想用姚文元同志评价《海瑞罢官》的方法评论姚文元同志的文章,我只想指出,这种评价方法不是一分为二的辩证法。一分为二的辩证法是不易掌握的,尤其不易一贯坚持。姚文元同志就是用形而上学代替了辩证法,以致在鲜明的旗帜下产生了基本上是错误的结论。看来是矛盾,然而是事实!”

这篇文章既是历史文章,也是哲学、美学文章。因为形而上学、辩证法是关于哲学的,文艺创作的历史真实与艺术真实是关于美学的。

(二)

文章寄出后十天,12月16日,我记得那天下雪,我刚走进上课的那个教堂,同学就说:“姚全兴,昨天的《光明日报》看了吗?报纸上有你评姚文元的的文章呢。”我大吃一惊,这么快就发表了?我马上到邮局买了几份。一看,好家伙,差不多占了半个版面。这种“明目张胆”的“反面”文章当时寥寥无几,而且我在《光明日报》上是第一篇,可以说是紧接着姚文元的文章而发的。

于是我的头脑立即“嗡”的一声,飞快地掠过一丝不祥的预感——捅了姚文元这红得发紫的马蜂窝,不是闯下了“文祸”?这还得了!说不定以后有什么麻烦。我又想,怕什么,不就是谈谈自己的观点吗?同学看了我的文章后众说纷纭,有的认为写得好,有的说定论下得早了一些。王家范老师说也可以对姚全兴的文章讨论讨论嘛。这是我发表的第一篇文章,稿费大约15元。

过了没有多少时候,学校历史系和班干部在圣彼得教堂里,开了一个批评和自我批评大会。因为“文革”还没有正式开始,所以不是批斗会,也没有把我的脑袋按下来,还是比较客气的。同学按照系里的意图,上台对我进行批评,说在北京的大报上发表这样的文章决不是小事情,要我深刻地认识自己的严重错误,很好地改造世界观,站到革命路线上来,否则是很危险的。我也只能上台讲自我的错误,说当初写这样的文章是一时冲动,没有好好考虑阶级斗争的问题,今后要吸取教训。

当时我就清楚地明白哪里有什么“真理”可言,“平等”可言,真有什么“百花齐放,百家争鸣”。不要多久我就要被迫交代自己的“政治问题”,搜肠刮肚地往自己脸上抹黑。接着,“你为什么写这种文章?”“你的问题属于什么性质?”“你的思想根源是什么?“你站在什么立场上?”……一个个责问火辣辣的,来势汹汹,像一颗颗炮弹对我狂轰滥炸,叫我躲避不及,难于招架。我已经从“学术讨论”的幌子,进入“引蛇出洞”的圈套,不久将来将要成为“革命对象”,被打入另册了。

“文化大革命”开始后,有学生贴中文系应义律老师大字报,说他对历史系函授生里面一个叫姚某某的学生很赏识,称赞他比有的教师还有学问,还会写文章,这不是明目张胆为反动学生说话,攻击无产阶级文化大革命吗?学校为了我们毕业后容易就业,加开中文系的课,这应老师教过我们文学概论,他研究美学,知道我对美学感兴趣,平时和我讲得投机,因此有这样揭发他的大字报贴出来。

由于我是编制外的函授生,我的家庭出身没问题,所以我没有受到文革初的武斗冲击。但是我心里有数,历来的政治运动告诉我,以后可能要对我秋后算帐。我这评姚文章到底算什么性质,要讲讲清楚,弄个明白。

1966年下半年学生大串联时,我乘机到北京《光明日报》社,一位姓乔的接待人员说:你的文章肯定错误的,姚文元是怎样的人你知道,但是思想包袱别太重,因为你是学生。十六条(指中央的《关于无产阶级文化大革命的决定》)指出,学生犯错误是认识问题,如果你认识好了,积极改造,回到革命路线上去,还是有出路的。这实际上是给我12个字:正确对待,接受改造,脱胎换骨。

(三)

当时学生都停课闹革命了,我因为闯了文祸,没有资格闹革命。再说我是家里弟妹的大哥,应该分担家庭困难,所以我离开学校寻求工作,结果1967年10月街道办事处劳动调配站将我分配到第三化学纤维厂。这个厂是用有毒的化工原料二硫化碳生产化学纤维的。

一走进这个厂,就闻到令人恶心的臭蛋气味,很多老工人都中毒了,厂里要找一些新工人顶替他们。为了生活,我不能不做这样的新工人。由于新工人是从社会上招来的社会青年,厂里不少人蔑视地称我们为“社会渣滓”。

我在这个厂做早中夜三班的打包工,整整做了12年。吃苦是难免的,但我不怕吃苦,我担心的是闯过的文祸,厂里的造反派怎么对待我。很快造反派就知道我写过所谓反动文章。每个人不是有档案吗?,档案是你走到什么地方,跟到什么地方。他们派人到上海图书馆查报纸,一查就查到我那篇文章。

造反派马上就在厂里贴出批判我的大字报,刷批判我的大标语:“彻底批判姚全兴的大毒草!”“踩上一只脚,叫姚全兴永世不得翻身!”接着召开批斗大会。就像你们在电视里看见的那样,虽然我没有带上高帽子,但是也要低着头,这叫低头认罪。还让几个老工人上台批判我,说什么要是我的反党反社会主义的阴谋诡计得逞,工人阶级就要吃二遍苦,他们这些老工人就要遭二茬罪。我听了哭笑不得,又胆战心惊,难道我真成了罪大恶极、永世不得翻身的人了?我只听到大喊大叫的口号声此起彼伏,只看到握紧拳头的手臂忽上忽下。此时此刻,我真是欲言无声,欲哭无泪……批判会上“坦白从宽、抗拒从严”的口号声震天响,但是我觉得自己没有错。尽管我被迫写了一次次检讨,我还是在内心中坚持自己的观点。我知道我的文章针对了中央文革头目的姚文元,肯定在劫难逃了。

从此,我成了真正的“社会渣滓”,连在班组里读报的资格也没有。不久,厂里搞起了“清队(清理阶级队伍)”运动,勒令我进“清队学习班”,把我关进“牛(牛鬼蛇神)棚”,叫我老实交代是怎样混进工人阶级队伍的。

我曾经和几个有文艺才能的新工人在一起,听他们唱唱歌、拉拉琴,就要我坦白如何和一个人称“歌王”的新工人一起散布资产阶级歪风邪气的。那个“歌王”遭到严刑逼供,甚至用“小太阳”强光灯照他的眼睛,他不堪忍受,上吊自杀。自杀前还哼唱《莫斯科郊外的晚上》曲子,那凄厉之声在夜空中回荡,令人不寒而栗。由于出了人命大事,办班人员才把我放了出来。

虽然如此,我一有空,就披着又脏又破的工作棉袄,蜷缩在打包机的后面,偷偷地看书,在书中忘却痛苦,摆脱烦恼。后来被厂里的头头发现了,说我“狗胆包天”,为了“以毒攻毒”,用调动工作岗位名义,勒令我去切断机工段做生活。那里扑鼻而来的蒸气,散发出一阵阵有毒的臭味,我还是去了。因为一只无形的脚踩在我身上,我这个“臭老九”不去不行。

我是被损害被侮辱的人,就这样在厂里日复一日、年复一年的熬下去。然而,正像当时批判“地、富、反、坏、右”时经常用的那句话一样,我“人还在,心不死”,一心还在追求真、善、美。我结婚后仍然一下班看我的书,写我的字。妻子说我“瞎子点灯白费蜡,竹篮打水一场空”。妻子的话我并不记恨,我把它当作对我的激励。不管它是正面的激励,还是反面的激励,都成为我度过难关,避免沉沦的一种精神力量。

我“躲在小楼成一统”,在知识的海洋里遨游自得其乐,忘乎所以。但有谁知道我的心在悄悄地滴血,滴血。就是在今天,我眼前常常会浮现起不堪回首的往事,仍有惊悚之感。特别是在夜阑人静的时候,当年任人宰割的可怕情景,会闯入梦中,使我惊醒后一身冷汗,唏嘘不已……

(四)

我好不容易熬到“文革”结束,但“文革”虽然结束流毒并未肃清,还遗留在某些人头脑中。1978年,厂里新进一批从技校来的工人,一个原来在“文革”中很红后来依然很吃香的厂干部,居然对其中一个女青工说,别看那个姓姚的闷声不响,他可是一肚子坏水,不能接近;文化大革命七八年搞一次,你要当心。由此可见,我在厂里12年中受的罪有多大。

现在看来,我能熬过来,由于有文化知识的支撑,心理素质和承受能力还可以。我的内心潜藏着热和力,常常念叨“冬天已经来了,春天还会远吗?”我在铁屋中咬牙沉默,相信自己“不是在沉默中死亡,就是在沉默中爆发。”

我文章中关于“清官”的观点,后来被引用到1966年4月28日《文汇报》的《关于“清官”问题讨论简介》中去,跟谭其骧、周谷城等学术权威的观点并立在一起,说明我虽然对姚文元的文章很反感,但还是从学术角度参与讨论的。写这篇“简介”的作者也许认为我是一个言之有理的老学究,因此把我和一些学术界老先生并立,殊不知我还是一个20多岁的小青年呢。

当时单位没有对我实行无产阶级专政,可能因为我闯文祸的时候还是学生,否则就可能是要镇压的反革命黑帮分子了。如果“文革”一直搞下去,劳改的可能性还是有的,或者在厂里监督劳动,或者流放到边远地区改造。所以厂里的老师傅见我老大不小,怪可怜的,给我介绍了一个当车工的叫阿惠的女朋友,我不敢向她诉说自己的不幸遭遇,因为她如果和我结婚,将来有可能成为反革命家属,连累她的一生。

这成为我的一大“心病”。这“心病”在我写给她的情书(至今我还保存着)中不时流露出来,左右为难,十分痛苦,反映了一个青年知识分子在特定社会环境中恋爱婚姻方面悲怆的心路历程。一位文革研究专家看了这情书后说既有历史价值又有文学价值,如有可能出版,不失为研究文革时期婚姻生活的宝贵资料。

我1972年春节结婚,我的情况是结婚以后才讲的。幸亏阿惠单纯而善良,文化程度不高,不明白我的反姚文章闯祸的严重,更不太懂我卷入政治斗争旋涡中的危险,觉得我人好就可以了。因此,我很珍惜我的文革婚姻。2006年6月13日,上海电视台生活时尚频道的“心灵花园”,播出了我和阿惠的谈话节目。同年11月12日,上海《新民晚报》用一整版篇幅发表了我的纪实散文《我的“文革婚姻”进行曲》。

“文革”后的1978年8月18日,我写信给《光明日报》社,问我的问题怎么处理?该社群众工作部8月22日的答复说:“如果因为在本报发表了批判姚文元谬论的文章而受到处分,应当得到纠正。来信已转有关领导部门研究处理。”研究处理结果是厂里召开了我的平反大会。

后来我要求到中学当历史教师,厂的上级部门纺织局认为我是一个人才,要推荐到上海纺织工学院(即后来的东华大学)去当教师,不久知道上海社会科学院恢复需要研究人才,便推荐我去该院的历史研究所。调令发到化纤公司,公司不肯放了,说以后厂里办老工人识字班,要派我用处。最后调令压了一段时间,我还是去了历史所。

2002年8月我从社科院哲学所(我1983年调到该所研究美学)退休,现在垂垂老矣,还在搞学术研究和文学创作。回顾往事,感慨万千。我认为前车之覆,不可不鉴,应该对当年的《海瑞罢官》和清官问题讨论事件作必要的、深刻的、沉痛的反思和清理。(录音整理:刘畅)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司