- +1

奥委会用激素水平决定“能否参加女子组比赛”,这合理吗?

原创 游识猷 果壳 收录于话题#果壳说奥运16个

今年的东京奥运会,第一次有跨性别女运动员参与了女子组的比赛。

她就是新西兰运动员劳雷尔·哈伯德(Laurel Hubbard),在这次奥运会上,她参与87公斤以上级的女子举重比赛。

新西兰运动员Laurel Hubbard | Luca Bruno, AP

围绕着劳雷尔·哈伯德的争议一直存在。这次比赛也再一次引发了争论——

跨性别女运动员,应该参加女子组比赛吗?

相比顺性别女运动员(cisgender ,出生和性别认同均为女性),跨性别女运动员会不会具有“不公平的竞争优势”(unfair advantage)?

目前国际奥委会的“一年内睾酮低于10 nmol/L”规定,是否合理?还有没有更好的分组办法呢?

目前跨性别运动员并不多,顶尖的跨性别运动员更是极少,因此直接的研究数据不够多。然而,通过与之相关的研究数据,可以大概得出结论——

跨性别女运动员可能存在一定的竞争优势。不同比赛项目,优势大小是不一样的:

越是偏向耐力,相对优势可能越小;

越是偏向上身肌肉发力的运动,相对优势可能越大。

这次的举重,恰好是一个“相对优势比较大”的运动。

目前国际奥委会的“一年内睾酮低于10 nmol/L”规定,以及国际田联的“睾酮低于5nmol/L”,可能不足以消除所有的“不公平的竞争优势”。

跨性别女运动员究竟该归到哪个组比赛?未来还需要更多研究数据,也可能需要使用更好的分组办法。

在体育竞技上,男女差异有多大?

男女在青春期之前,其实没有显著的差别,无论是身高、肌肉还是骨量。

如果一个跨性别女运动员在青春期前完成了变性,或者在青春期就始终使用了激素治疗,那么这个跨性别女运动员不太可能具有“不公平的竞争优势”。

不过,如果一个跨性别女运动员在青春期没有做激素治疗,那么激素带来的变化将是巨大的,对于身高、心脏大小、手脚大小之类的影响更是永久的。

进到青春期之后,男性的睾酮水平一下子升到了女性的10~15倍。男性一般睾酮水平在10~35nmol/L,女性睾酮水平在0.35~2nmol/L。

这个激素差异带来了一系列的发育影响:男性平均高出12~15厘米,四肢也更长,更多的肌肉,密度更大的骨骼,相对更少的脂肪,更多的瘦体重,更强健的结缔组织。

另外,睾酮会令骨髓产生更多的红细胞,因此男性血液的携氧量更强。一般来说,男性的血红蛋白在131~179g/L,女性在117~155g/L。男性的红细胞比容在42%~52%;女性在37%~47%。

瘦体重(Lean Body Mass, LBM)多,脂肪少,相当于“发力的部分多,负担的部分少”。

投掷发力常常需要运用杠杆原理,更长的手脚甚至手指都有帮助。

更多的红细胞,更大的心脏,更粗的血管和气管,都会让循环系统更强。

这些差异都会带来体能竞技上的优势。

1998年的一个研究显示,同样是17岁,男性扔球的平均距离,达到了女性顶尖1%的好手扔的距离。

2005年的一个研究显示,同样经历了训练,男性的肱二头肌肌肉横截面积,比同龄女性大57%。

2020年的一个研究显示,同样经历过中等强度训练,男性拳击的力量比女性大162%。

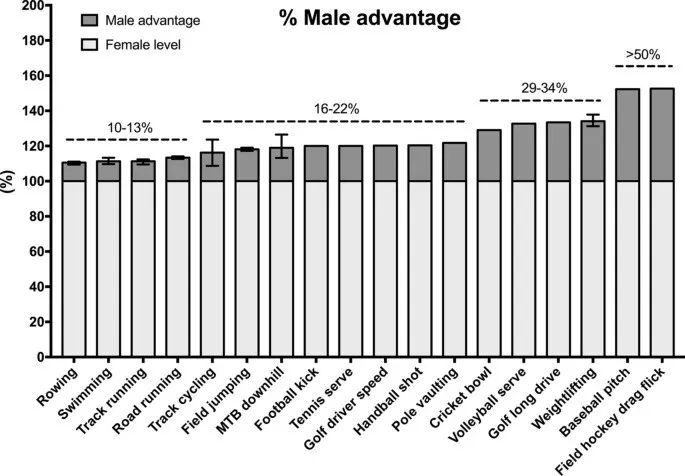

2020年的一个总结研究认为,男女间的差异,在体育上大概会造成10%~50%的相对优势。优势多大,要看是哪个体育项目的哪个动作。

在某个体育动作上,男性的优势从10%到50%不等。

| Hilton, E. N., & Lundberg, T. R. (2020)

相对来说,赛艇、游泳、跑步的男女成绩差异最小,在10%~13%。

比如说,马拉松男女之间的差距就只在十分之一左右,至今为止,男子世界纪录是2:01:39,女子世界纪录是2:14:04。

再往上,自行车,跳跃(比如跨栏,跳远,跳高),踢足球,网球发球,撑杆跳之类,男女差距在16%~22%。

越是需要上身力量和爆发力的项目,差距就越大,比如排球发球,高尔夫的长打,举重,男女差异在19%~34%。

相差最大的是棒球投球,以及曲棍球的一种进攻技巧“拉射”,男女差距达到50%以上。

值得注意的是,这次跨性别运动员参与的举重,由于是上身力量的项目,男性有着显著优势。

在1998~2018年间,男女举重都有69公斤级别,在当时,这个级别的男子世界记录是357kg,女子世界记录是275kg,足足相差30.2%。

这些差距,有多少会在后来的激素治疗里消失,又有多少会依然保留呢?

激素治疗,抑制睾酮,

会削弱多少?

从目前的研究看,激素治疗最可能让跨性别女运动员的有氧和耐力下降到顺性别女运动员的区间内,但力量、肌肉上则可能变化不大,或者力量、肌肉虽有一定降低,但还不足以消除相对优势。

2004年,荷兰的跨性别研究者路易斯 · 古伦(Louis Gooren)研究了19个跨性别女性和17个跨性别男性。

跨性别女性均经历过性别重置手术,切除了性腺,经历2年的抗雄激素治疗,3年的雌激素补充治疗。

跨性别男性则是在切除卵巢后,接受睾酮补充治疗,要求其血液的睾酮水平始终不超过顺性别男性的自然水平。

这些跨性别者的指标变化如下——

就血液睾酮水平和血红蛋白水平来说,应该说跨性别女性相对于顺性别女性没有显著的竞争优势。

但如果从大腿肌肉横截面积来看,那么即使是变性三年后的跨性别女性(271cm2),依然显著高于跨性别男性变性前的水平(238.8cm2),足足高出了13%,也就是说,在肌肉量上,跨性别女性相对于顺性别女性很可能依然有优势。

此前的研究还显示,男性和女性力量的差异,是大于肌肉量的差异的。当肌肉量有明显差异时,力量的差异只会更大。

2021年,自己就是跨性别女性的研究者乔安娜·哈珀,在《英国运动医学杂志》(British Journal of Sports Medicine)发表文献综述,分析了可能影响运动成绩的四项指标——

瘦体重,

肌肉横截面积,

肌肉力量,

和血红蛋白/红细胞比容。

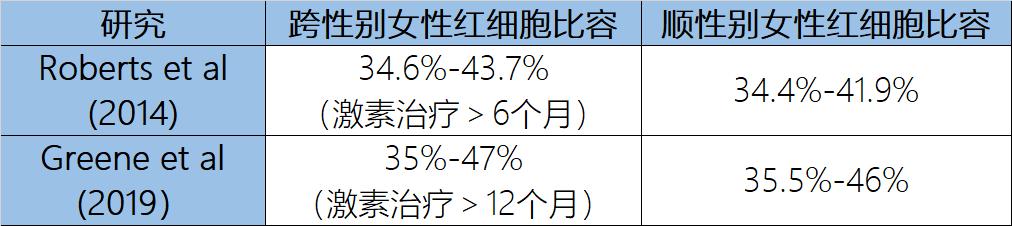

哈珀检索了1999~2020年的24项质量较好的研究,发现经过激素治疗后,跨性别女性血红蛋白/红细胞比容会明显下降,下降幅度在3.4%~14%,大概只需要4个月,就会降到与顺性别女性相当的区间内。

这意味着,跨性别女性的耐力和有氧能力会显著降低,而且非常可能与顺性别女性差异不大。

不过,由于总血容量、血管状况、心脏大小和收缩力,乃至线粒体含量,都会影响有氧能力。所以和顺性别女性的差异是不是“检测不到”,还不能完全确定。

血红蛋白、红细胞比容,是跨性别女性最可能跟顺性别女性“没有显著差异”的指标。力量、瘦体重和肌肉横截面积这几个指标,则呈现不同的状况——这三个指标在激素治疗一年后,似乎还不足以显示“跨性别女性和顺性别女性没有显著区别”。

比如说,跨性别女性的瘦体重在激素治疗一年后通常会下降0.8%~5.4%,两年后相比顺性别男性下降6.4~17.2%。

肌肉横截面积在激素治疗一年后会下降1.5%~9.7%,再继续激素治疗,肌肉的横截面积不一定会继续减小。

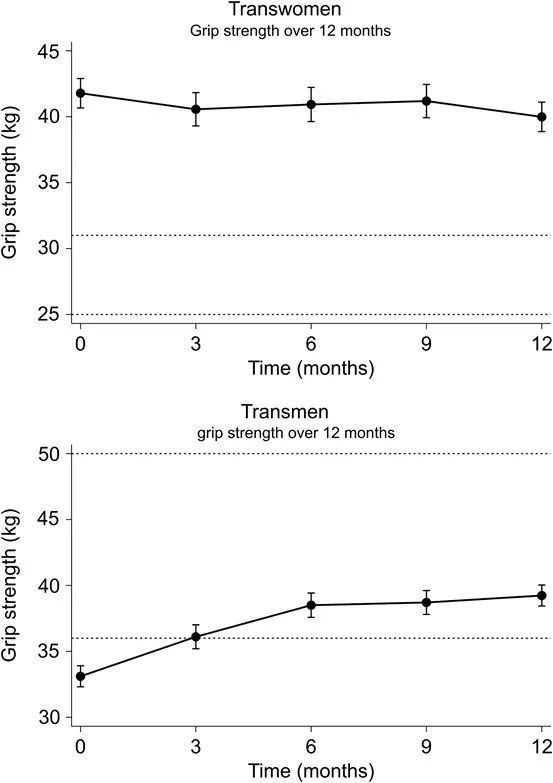

又比如力量,有研究发现跨性别女性接受激素治疗后,握力减弱了4.3%~7%。

但即使下降后,跨性别女性依然强于顺性别女性。

2019年的一项多中心的研究分析了249个跨性别女性和278个跨性别男性,在12个月里,跨性别男性的握力平均增加了6.1kg,跨性别女性的握力则平均降低了1.8kg。

跨性别男女一年内的握力变化 | Scharff, M., (2019).

然而,即使有这些变化,跨性别女性的握力中位数(50分位)依然落在同年龄顺性别女性的95分位。跨性别男性的握力中位数则落在同年龄顺性别男性的25分位。

换句话说,跨性别女性里的中等水平,是顺性别女性顶尖5%的水平。研究者认为,这个研究显示,跨性别女性依然比普通女性强壮,跨性别男性则不如普通男性强壮。

即使激素治疗8年,跨性别女性依然可能具备优势。2008年的一个研究招募了23位跨性别女性,她们至少在3年前就做了变性手术,平均接受激素治疗的时间长达8年。和普通男性相比,跨性别女性少了17%的瘦体重,也少了25%的大腿四头肌力量。但和普通女性相比,跨性别女性的瘦体重平均值,依然是普通女性的前10%的水平,她们的握力也比普通女性高出25%。

还有至少3个研究测到了跨性别女性在接受激素治疗后,力量并没有明显减弱——

其中Wiik等人2020年发表在《临床内分泌与代谢期刊》上的论文认为,在接受12个月的激素治疗后,跨性别男性的力量增加了12%,跨性别女性的力量基本保持了原有水平。在下肢肌肉上,跨性别女性依然强过跨性别男性,当然也强过普通顺性别女性。跨性别女性的大腿肌肉量减少5%,肌肉横截面积减少了4%,但力量却没有下降,可能是因为神经学习效应。另外,抑制睾酮固然导致肌肉损失、脂肪增加,但跨性别女性补充的雌二醇能预防一定的瘦体重损失。结果是,变性女性依然要显著强壮过女性参照群体。

对运动员来说,

改变会更大还是更小?

应该说,之前很多的跨性别者研究,被试都是“身体活动水平较低或中等的普通人”。这些研究结果,适用于运动量和训练量更大的运动员吗?

和普通跨性别女性相比,专业跨性别女运动员在接受激素治疗后有三种可能:被削弱得更多,被削弱得更少,削弱程度差不多。

具体结果究竟如何,因为目前跨性别运动员总数太少了,相应的研究自然也少,还需要更多研究。不过,就现有研究来看,还是可以推论一二的。

坚持训练的跨性别女运动员,可能被削弱得更少。原因在于,运动本来就可以防止肌肉流失。

比如说,在比激素治疗严重得多的肌肉萎缩情况下,运动复健、阻力训练,都能防止肌肉丢失。

2006年有个研究,比对了安慰剂组和睾酮抑制组的力量训练结果。睾酮抑制组效果的确不如安慰剂组,但比起自己的先前水平,却没有相差太多。尽管睾酮抑制组的睾酮水平已经到了女性的2nmol/l ,但这组在训练后,腿部瘦体重增加了4% ,总体瘦体重增加了2% ,膝关节等长伸展力量也有了不显著的增加。

另外,还有一个会抑制睾酮的人群——前列腺癌患者。

为了治疗癌症,很多前列腺癌患者会接受激素治疗,睾酮水平通常也会降到1.7nmol/L,也就是跨性别女性的水平。如果不做额外干涉,他们也会经历瘦体重减少,每年大概减少2%~4%。

但是,如果增加了运动量,结果就不一样了。2013年一个研究显示,一群接受了睾酮抑制的前列腺癌患者在进行12周的极限体能训练后,瘦体重增加了3%,大腿肌肉增加6%,膝关节力量增加28%,腿部肌肉耐力增加110%……

2019年发表在《生理学前沿》的一个荟萃分析也认为,力量训练和运动,能帮助抑制睾酮的前列腺癌患者维持肌肉量和力量。

跨性别女运动员如果坚持训练,很可能会有类似的结果。当然,如果不坚持训练,那么跨性别女运动员并不会保留太多优势。

2004年,跨性别研究者哈珀收集了8个跨性别女性长跑运动员7年来的数据,她用了一种“年龄分级”(AG)的办法来衡量成绩,这种方法会比较两个数值:运动员的跑步时间(以秒计),以及和运动员同性别同年龄的人有史以来跑出的最短时间(以秒计)。AG值越接近100(%),就说明这个人越接近同性别同年龄的最佳水平。

结果显示,训练比变性影响更大,这八个人的成绩变化主要反映了她们后来有没有训练得更刻苦,而不是有没有变性。

跑者4和跑者5变性后成绩都下降得很厉害,跑者4是因为伤病,跑者5是因为体重增加,而且对跑步兴趣降低。

跑者7成绩提升了很多,主要是因为她变性后更严格地训练,还减掉了大概10kg的体重。

同时,跑步是相对来说男女差距较小的项目,这点可能也有影响。

总体来说,合理的猜测是,跨性别女运动员如果不训练,可能比普通人削弱得还厉害。但跨性别女运动员要是坚持运动和训练,可能肌肉和力量削弱得比较少,在某些项目上,可能拥有“不公平的竞争优势”。

什么才是“公正的竞争”?

根据《奥林匹克宪章》,奥林匹克精神有五大原则:参与、竞争、公正、友谊和奋斗。

所有人都渴望“公正”。但“公正”的标准应该划在哪里?

在需要比较两个运动员时,生理性别带来的优势,乃至体重和年龄带来的优势,有时候是不可逾越的。另外,某些竞技项目会产生直接的身体碰撞,如果差距太大,可能不利于保障运动员的安全和健康。

金牌只有一个,奥运参赛资格也是有限的。竞技体育从来都需要制定出一些标准,划分出一些组别。而每一次划分,都难免会有不公,会有人获利,有人受损。

用查外表特征来区分男女运动员?但有些女运动员只因为外表不够“女性化”就会被过度针对、过度检查。同时具有男女特征的双性运动员,又该如何分组?

用性染色体来区分男女运动员?但染色体对体能的影响其实是间接而非直接的……患有先天性肾上腺皮质增生症(CAH)的XX染色体女性,可能看上去完全像个男性,而且拥有男性水平的睾酮。而患有雄激素不敏感综合征(AIS)的XY染色体男性,可能看上去完全像个女性,也没有获得睾酮赋予的额外优势。

跨性别运动员单独分组比赛?如果没有足够的跨性别运动员参与,比赛可能根本组织不起来。

要求跨性别运动员必须做过性别重置手术?对体能来说,手术的影响未必大过激素治疗的影响。另外,并不是每个跨性别运动员都有做手术的机会——也许医疗原因,也许经济原因,也许TA所在的地方这样的手术仍不合法。设置这样的要求,会让这样的运动员失去参与的机会。

要求跨性别运动员必须按照“出生性别”来参赛?在美国德克萨斯州出过这样的案例,跨性别男摔跤运动员马克·贝格斯(Mack Beggs)出生时是女性,但高中时开始使用睾酮改变性别,然而因为德州规定必须按照“出生性别”参赛,结果贝格斯被分为女子组——在2017~2018的两年里,他取得了89胜0负,轻松拿下2次女子组州冠军。这……似乎也不是特别“公平”。

用睾酮水平来区分男女运动员?这正是现在的做法。但正如前文所述,对于上半身力量和爆发力很关键的项目,激素治疗未必能完全消除“不公平的优势”。还有些从来都认为自己是女性的双性人选手,后来检出天生的睾酮水平超出普通女性区间,被要求需接受额外的抑制激素治疗才能参赛,南非女运动员卡斯特尔·塞门亚(Caster Semenya)就遇到了这样的麻烦——她的睾酮水平到底算是“天赋之一”,还是“不公平的竞争优势”,至今还在争议和诉讼中。

……

反对不公平的规则,要求更公平的划分方式,都是非常合理的诉求。具体的参赛和分组门槛,也是值得不断探讨,不断修正,不断演进的。

但,跨性别运动员想参加奥运会,也并没有错。

女子87公斤以上级的举重,最终依然是我国女选手李雯雯以绝对的统治力摘金。而劳雷尔·哈伯德则抓举120公斤和125公斤均失败,早早结束了比赛。

哈伯德是在2012年,34岁时公开以女性身份生活,也是在那一年,她开始接受激素治疗,至今已经过去了9年。

她的确曾在年轻时举重,20岁时就取得了300公斤的总成绩。那是她在“增强男性气概”上的尝试——结果并不成功,由于“强行融入不属于自己的世界”那种痛苦,哈伯德在23岁时停止了举重训练,此后中断了很多年。

在转换性别5年后的2017年,哈伯德才又回到举重赛场上,那年她39岁,今年她43岁,早已过了举重选手的黄金年纪——从2004-2016年的奥运会举重获奖者年纪来看,超过35岁的获奖者寥寥无几。

这次与哈伯德同场竞技,获得金牌的我国选手李雯雯是21岁,银牌获得者埃米莉·坎贝尔27岁,铜牌获得者莎拉·罗布斯33岁。

哈伯德的故事,不是一个“为了赢不惜男扮女装”的骗局,而是一个充满弯路和挣扎的人生。

跨性别女运动员可能拥有一些体能上的优势,但她们也确实背负着独有的荆棘和重负。

目前奥委会的规定也不仅仅是“10nmol/L”,还有“必须以新性别的身份生活至少4年”——四年都够读完一个本科了,这绝不是个短时间。

跨性别女运动员哈伯德赛前训练 | 东方IC

体育和奥林匹克,应该可以成为所有人的支柱——无论是顺性别女性,还是跨性别者,她们都应该有公平竞争的机会。二者的机会,并不一定是完全互斥的。

事实上,已经有人提出了其他的分组办法。

2019年《医学伦理学杂志》上的一篇论文建议,创立一种类似残奥会分组的算法,来给奥运会的所有运动员进行分组,各种会影响公平的生理参数和社会参数都可以纳入计算,身高、体重、年龄、睾酮、血红蛋白、耐力、性别认同、社会经济地位……根据算法结果,运动员被分到相对最公平的竞赛组。当然,要生成一个合适的算法很难,还需要大量的研究数据作为参考。

还有一种建议是,将“男子组”改为“公开组”(open),成为任何人都可以参与的一个组别。每个跨性别运动员根据个案进行分析,看究竟应该分到“女子组”还是“公开组”。这个办法的好处是,在参与女子组会显失公平的状况下,可以既不剥夺跨性别女运动员的参赛机会,又没有强行将她们定义成男性。

未来,我们中国或许也会出现优秀甚至顶级的跨性别运动员。比起一味反对跨性别运动员参赛,我们何不去做更多研究,去争取更多的话语权和裁量权,去参与制定更合理的规则呢?

愿体育比赛越来越公平,愿最好的运动员获得胜利。

参考文献

[1]Hilton, E. N., & Lundberg, T. R. (2020). Transgender women in the female category of sport: perspectives on testosterone suppression and performance advantage. Sports Medicine, 1-16.

[2]Roberts, T. A., Smalley, J., & Ahrendt, D. (2021). Effect of gender affirming hormones on athletic performance in transwomen and transmen: implications for sporting organisations and legislators. British journal of sports medicine, 55(11), 577-583.

[3]Wiik, A., Lundberg, T. R., Rullman, E., Andersson, D. P., Holmberg, M., Mandić, M., ... & Gustafsson, T. (2020). Muscle strength, size, and composition following 12 months of gender-affirming treatment in transgender individuals. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(3), e805-e813.

[4]Chen, Z., Zhang, Y., Lu, C., Zeng, H., Schumann, M., & Cheng, S. (2019). Supervised physical training enhances muscle strength but not muscle mass in prostate cancer patients undergoing androgen deprivation therapy: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in physiology, 10, 843.

[5]Knox, T., Anderson, L. C., & Heather, A. (2019). Transwomen in elite sport: scientific and ethical considerations. J. Med. Ethics, 45(6), 395–403. doi: 10.1136/medethics-2018-105208

[6]Lapauw, B., Taes, Y., Simoens, S., Van Caenegem, E., Weyers, S., Goemaere, S., ... & T'Sjoen, G. G. (2008). Body composition, volumetric and areal bone parameters in male-to-female transsexual persons. Bone, 43(6), 1016-1021.

[7]Kvorning, T., Andersen, M., Brixen, K., & Madsen, K. (2006). Suppression of endogenous testosterone production attenuates the response to strength training: a randomized, placebo-controlled, and blinded intervention study. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 291(6), E1325-E1332.

[8]Scharff, M., Wiepjes, C. M., Klaver, M., Schreiner, T., t’Sjoen, G., & Den Heijer, M. (2019). Change in grip strength in trans people and its association with lean body mass and bone density. Endocrine connections, 8(7), 1020-1028.

[9]Harper, J., O'Donnell, E., Khorashad, B. S., McDermott, H., & Witcomb, G. L. (2021). How does hormone transition in transgender women change body composition, muscle strength and haemoglobin? Systematic review with a focus on the implications for sport participation. British Journal of Sports Medicine.

[10]Gooren, L. J., & Bunck, M. C. (2004). Transsexuals and competitive sports. European Journal of Endocrinology, 151(4), 425-430.

[11]Harper, J. (2015). Race times for transgender athletes. Journal of Sporting Cultures and Identities, 6(1), 1-9.

[12]Kornei, K. (2018). This scientist is racing to discover how gender transitions alter athletic performance—including her own. Science | AAAS. doi: 10.1126/science.aau8732

[13]Morris, J. S., Link, J., Martin, J. C., & Carrier, D. R. (2020). Sexual dimorphism in human arm power and force: implications for sexual selection on fighting ability. Journal of Experimental Biology, 223(2), jeb212365.

[14]Hubal, M. J., Gordish-Dressman, H. E. A. T. H. E. R., Thompson, P. D., Price, T. B., Hoffman, E. P., Angelopoulos, T. J., ... & Clarkson, P. M. (2005). Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. Medicine & science in sports & exercise, 37(6), 964-972.

[15]明白知识(2021)改变性别后参加奥运会比赛,公平吗?https://mp.weixin.qq.com/s/2hvfwB5gSdqoGnYDBz3ANg

[16]Questions raised about fairness in Olympics qualification criteria. (2021). Retrieved from https://www.savewomenssport.com/media-releases/may-7th-2021----questions-raised-about-fairness-in-olympics-qualification-criteria-

[17]WEIGHTLIFTING AND AGE. (2018). Retrieved from https://torokhtiy.com/blogs/warm-body-cold-mind/weightlifting-and-age

作者:游识猷

原标题:《奥委会用激素水平决定“能否参加女子组比赛”,这合理吗?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司