- +1

中国老年人群中,季度单导联心电图房颤筛查可提高房颤检出率

原创 柳叶刀 柳叶刀TheLancet

《柳叶刀-老龄健康》(The Lancet Healthy Longevity)近日发表上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任、上海市高血压研究所所长王继光教授团队关于中国老年人群中季度单导联心电图房颤筛查对比年度筛查研究。研究显示,在中国老年人群中,与每年一次的30秒单导联心电图筛查相比,每季度一次的筛查能够显著提高房颤检出率。

作者介绍

王继光

博士、主任医师、研究员

上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任、上海市高血压研究所所长。主要从事高血压诊治与研究工作,主要研究方向包括高血压等心血管疾病的基础与临床研究、临床试验研究、自然人群研究、心血管测量技术研究等。现任中国高血压联盟主席,亚太高血压学会(Asian Pacific Society of Hypertension)前主席。

研究背景

房颤是临床上最常见的一种心律失常,目前,约2-4%的老年人患有房颤[1],随着人类寿命普遍延长,预计到2060年房颤患病率将增加2.3倍[2]。房颤通常没有任何症状,容易被漏诊。无论有无症状,房颤增加缺血性中风风险近五倍,大约10%的缺血性脑卒中与在房颤相关[3]。而对房颤患者进行口服抗凝治疗可将缺血性脑卒中的风险降低64%-70%[4]。因此,早期发现无症状房颤,且随后启动适当的口服抗凝治疗有助于预防脑卒中的发生和死亡。2017年,由全球60名房颤筛查(AF-SCREEN)国际协作组成员撰写的《房颤筛查》报告就建议65岁以上无症状老年人群应筛查房颤[5]。多项研究表明多次心电图记录有助于提高房颤检出,然而,合适的监测频率尚不确定。不同国家由于有着不同的医疗卫生体系,房颤筛查的具体模式也不可能完全一致。因此我们在上海开展AF-CATCH研究,旨在评估,与每年1次心电图筛查相比,更频繁的心电图筛查是否能够提高65岁以上社区老年人群房颤检出率。

研究方法

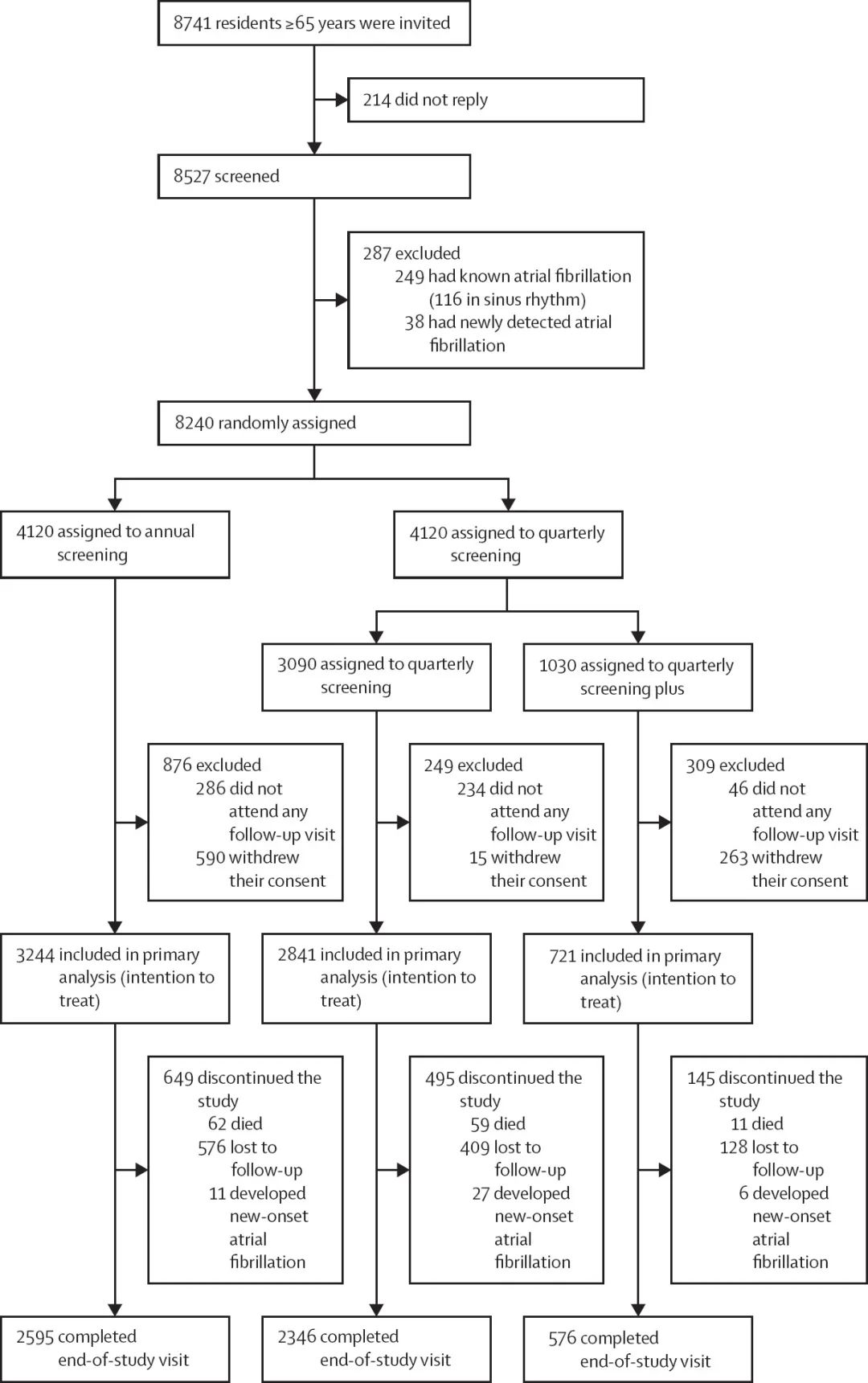

本研究在上海5个社区卫生中心开展,使用手持式心电图设备(AliveCor Heart Monitor,现为Kardia Mobile, Mountain View, CA, USA)记录30秒单导联(I导联)心电图。基线筛查时无房颤病史且无房颤心律的受试者符合纳入试验的条件。按照研究中心进行分层后,受试者以1:1的比例随机分配至年度或者季度筛查组。季度筛查组进一步以3:1的比例随机分配至季度筛查组和季度筛查+组(包括第一个月每周一次的心电图房颤,然后在剩余的随访中每季度一次)。主要研究终点为心房颤动的检出率。(Figure 1)

Figure 1: Trial profile

研究结果

上海65岁以上老年人群中房颤患病率为3.4%,单次单导联心电图筛查新发房颤检出率为0.4%

2017年4月17日-2018年6月26日期间,共有8527名65岁以上社区老年人参加了基线房颤筛查,其中房颤患者287人(3.4%),包括38名经12导联心电图确诊的新发房颤患者(0.4%),133名目前房颤心律的既往房颤患者(1.6%)以及116名目前窦性心律的既往房颤患者(1.4%)。

季度单导联心电图房颤筛查显著提高新发房颤检出率

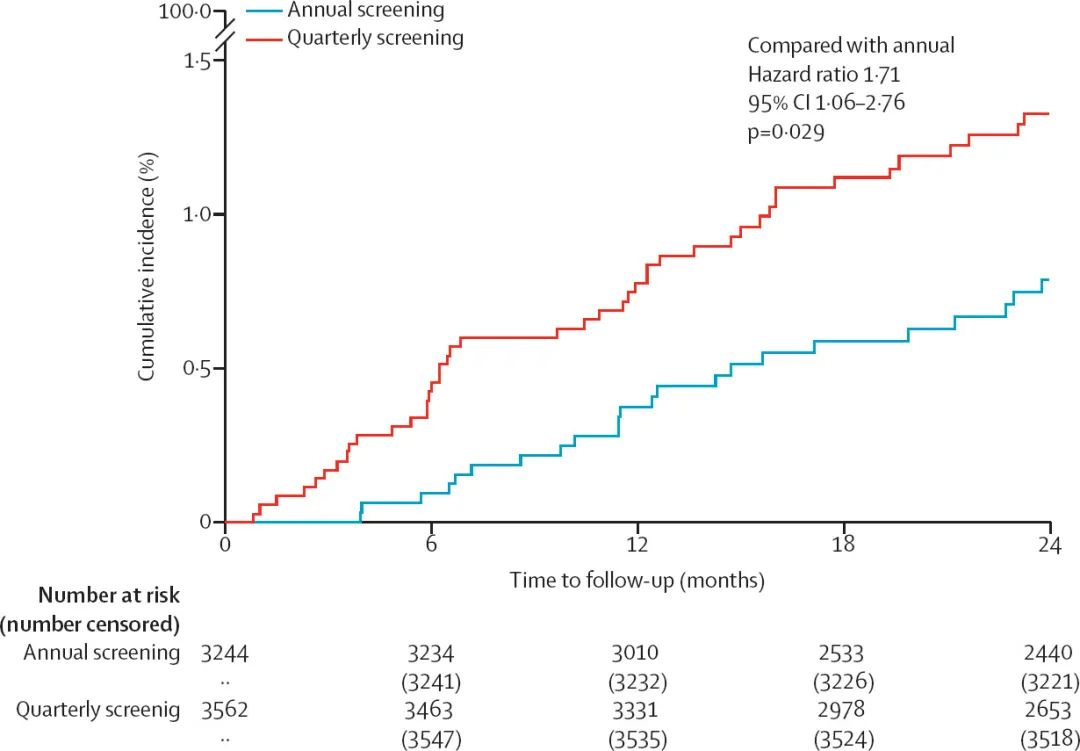

随访于2020年10月31日结束,中位随访时间2.1年。随访期间共发生73例新发房颤事件,其中43例为筛查发现,30例为临床检出。年度筛查组发生26例,总检出率为4.1例/1000人-年;季度筛查组和季度筛查+组共发生47例,总检出率为6.7例/1000人-年,相较于年度筛查,房颤检出显著增加71%。进一步比较两种季度筛查策略发现:季度筛查组共发生40例,总检出率为7.2例/1000人-年,相较于年度筛查,房颤检出显著增加83%。季度筛查+组共发生7例,总检出率为4.8例/1000人-年,相较于年度筛查,房颤检出显著增加24%。季度筛查和季度筛查+组之间无显著差异(P=0.35)。本研究提示,与每年一次的30秒单导联心电图筛查相比,每季度一次的筛查能够显著提高房颤检出率,但在每季度加上第一个月每周额外进行一次筛查并没有带来进一步的预测价值。本研究进一步证实使用手持式单导联心电图设备进行多次心电图记录有助于提高房颤检出。正如在STROKESTOP研究中,首次筛查时新发房颤为0.5%,而当进行连续两周每天两次间歇筛查后检出率提高至3.0%[6]。季度筛查+组中没有看到房颤检出率的进一步提高,这可能提示时间间隔更短的筛查策略并不优于间隔更长的策略。LOOP研究也发现了类似的现象,房颤检出率随着筛查时间间隔的增加而提高[7]。(Figure 2)

Figure 2:Cumulative incidence of atrial fibrillation according to the randomisation group

Shown is the cumulative incidence of atrial fibrillation in the annual screening group and quarterly screening group with the use of a modified Kaplan-Meier approach.

房颤患者口服抗凝治疗比例仍待提高

研究还揭示了中国面临的一项严重公共卫生挑战——社区对心房颤动的治疗不足。随访期间启动抗凝治疗的房颤患者占比较低,约为30%。既往研究中,在三级医院中通过普及教育,房颤患者抗凝治疗率较社区人群有所提高[8],但在中国仍然存在着房颤患者抗凝治疗不足的情况。华为心脏研究中房颤患者抗凝治疗率达到了80%,这可能与它更为年轻、有更高健康素养的研究人群有关。这些患者更可能寻求并回应医生的建议,也更可能负担抗凝治疗的费用,因此研究者在干预组中观察到了主要终点(缺血性中风、系统性栓塞、死亡以及再住院)绝对减少4.1%[9]。反过来,本研究中没有观察到硬终点如卒中、死亡等的显著组间差异,关键点可能在于筛查发现新发房颤患者的下游管理不善。因此,房颤筛查的策略不只关乎检出率,而是检出并治疗。

结论

本研究表明,在中国老年人群中,与每年一次的30秒单导联心电图筛查相比,每季度一次的筛查能够显著提高房颤检出率,但在每季度加上第一个月每周额外进行一次筛查并没有带来进一步的预测价值。同时,鉴于中国房颤患者口服抗凝治疗率低,在更广泛推荐这一密集筛查策略之前,需要在更大规模人群中进一步评估该策略,同时提高已知房颤患者口服抗凝治疗率。END

参考文献:

1.Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al. Heart disease and stroke statistics 2019 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2019; 139: e56–528.

2.Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, et al. Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060. Eur Heart J 2013; 34: 2746–51.

3.Siontis KC, Gersh BJ, Killian JM, et al. Typical, atypical, and asymptomatic presentations of new-onset atrial fibrillation in the community: characteristics and prognostic implications. Heart Rhythm 2016; 13: 1418–24.

4.Hart RG, Benavente O, McBride R, Pearce LA. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999; 131: 492–501.

5.Freedman B, Camm J, Calkins H, et al. Screening for atrial fibrillation: a report of the AF-SCREEN International Collaboration. Circulation 2017; 135: 1851–67.

6.Svennberg E, Engdahl J, Al-Khalili F, Friberg L, Frykman V, Rosenqvist M. Mass screening for untreated atrial fibrillation: the STROKESTOP study. Circulation 2015; 131: 2176–84.

7.Diederichsen SZ, Haugan KJ, Kronborg C, et al. Comprehensive evaluation of rhythm monitoring strategies in screening for atrial fibrillation: insights from patients at risk monitored long term with an implantable loop recorder. Circulation 2020; 141: 1510–22.

8.Chang SS, Dong JZ, Ma CS, et al. Current status and time trends of oral anticoagulation use among Chinese patients with nonvalvular atrial fibrillation: the Chinese Atrial Fibrillation Registry Study. Stroke 2016; 47: 1803–10.

9.Guo Y, Lane DA, Wang L, et al. Mobile health technology to improve care for patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2020; 75: 1523–3

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司