- +1

米拉:从《隐字上海》谈我们如何理解上海的城市文字

原创 Henry、若冰 三明治 收录于话题#555 Project35个

采写 | Henry、若冰

编辑 | 李梓新、依蔓

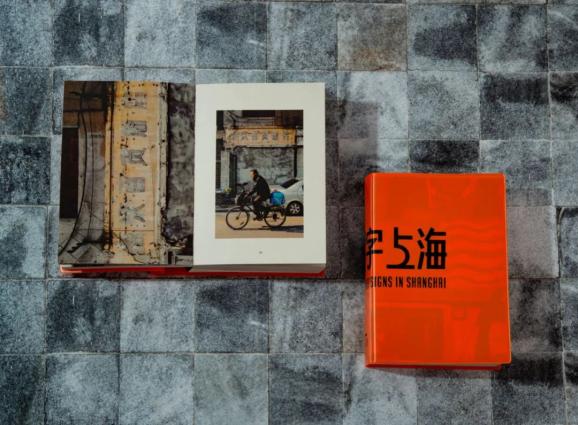

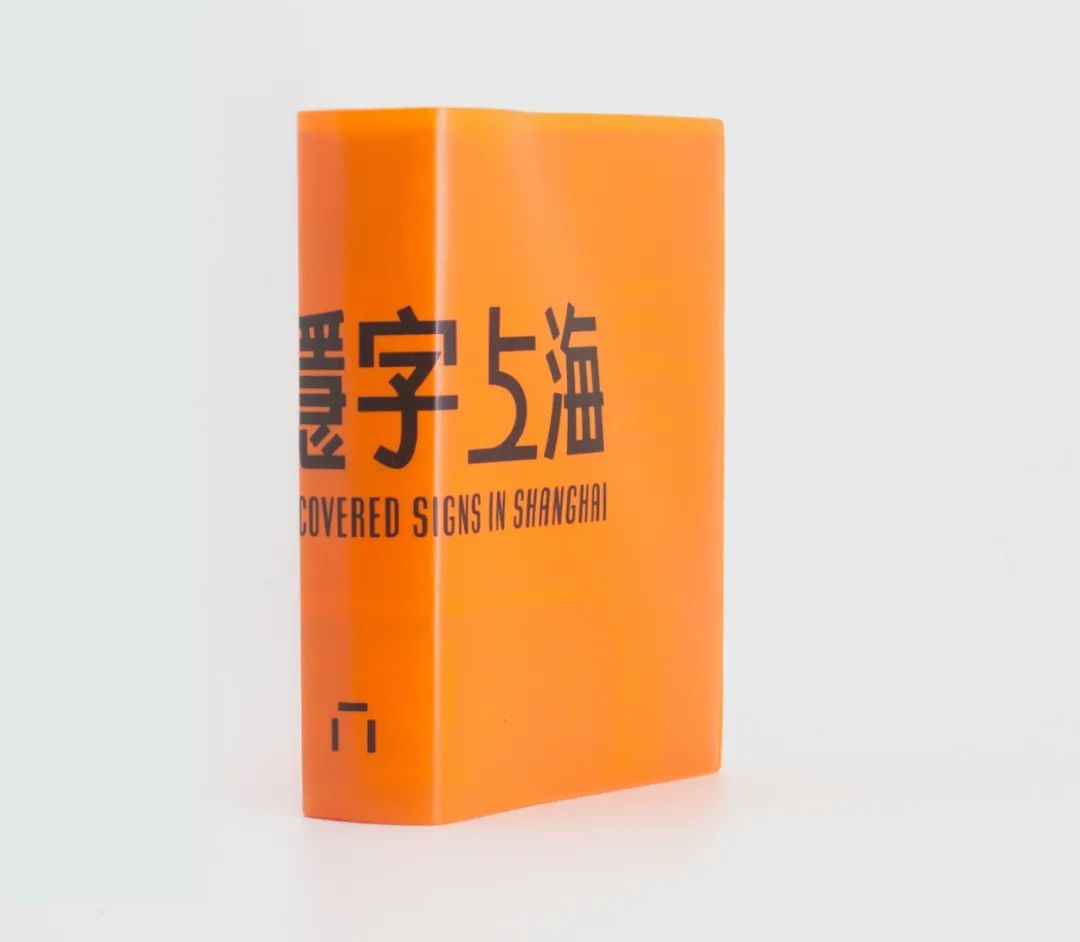

在上海做独立出版或视觉设计,很少有不知道The Type的。The Type对自己的定义是,“一个关于文字、设计和社会的独立项目,关注的话题包括文字设计、平面设计、技术和视觉文化,通过写作、出版、播客、活动等形式,希望加强公众对于设计和视觉文化的认知,以及推广相关领域的观察和研究。”目前The Type主编了包括《隐字上海》《中文文字设计研究选集》在内的四本出版物。

今年是The Type成立的第14年。2007年,当时在伦敦上学的Rex与史源在互联网上搭了一个叫Type is Beautiful的博客,翻译或介绍一些字体设计普及与字体排版基本概念的资料,也会引介一些字体设计新闻并进行点评。这是The Type的前身。这个博客很快吸引了一些国内比较知名的设计师以及设计专业师生的关注,并吸引了更多字体行业从业者、研究人士与爱好者的投稿,其中包括在中文维基百科编写词条的Eric,和在MSN上写西文字体故事的厉致谦。

米拉在2012年加入The Type,当时她还是The Type的一名读者,刚从复旦大学翻译系毕业,主要负责一些英语文章的翻译。但现在很难定义米拉的职业角色究竟是什么。她做The Type互联网媒体的编辑、项目运营、活动策划,也与出版社、其他机构合作做书籍设计。做书需要仔细调字体、格式、排版,常常让她想起自己在中学时代跑到印刷厂里用电脑上的Aldus PageMaker,学着当时流行的《萌芽》与《新概念》做学校文学社杂志。

最开始,The Type是一个松散的兴趣小组。直到最近几年,Rex、米拉、厉致谦、Eric等几位核心成员的关系变得更像“合伙人”,大家各自分工,分别管理编辑、播客、活动、研究、出版等不同模块,项目的运转更有规律。这是一个全球化的远程工作团队,Rex在伦敦,Eric在日本,厉致谦和米拉在上海。

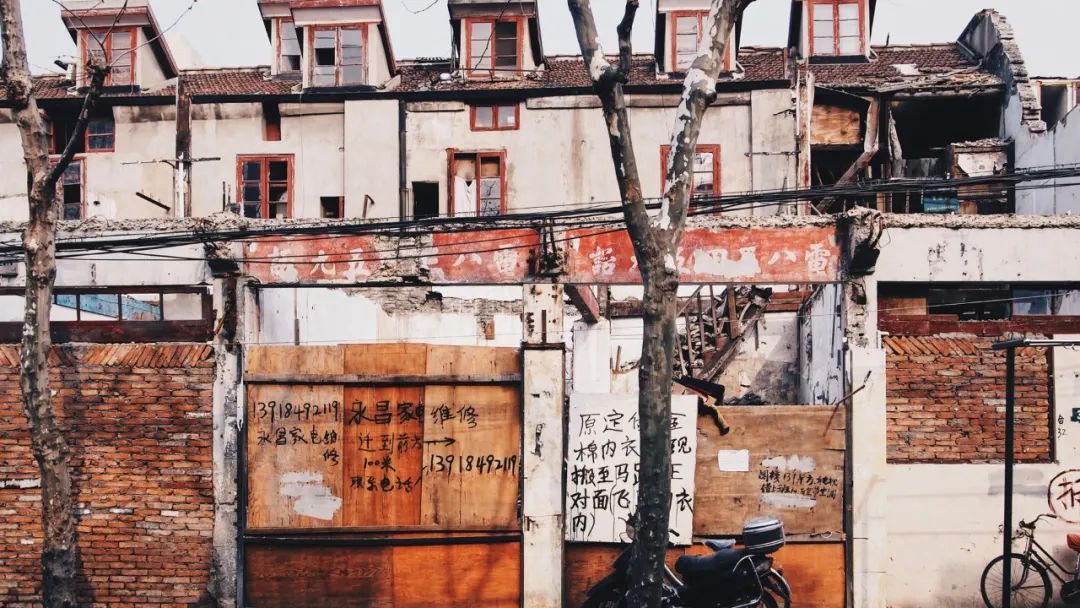

2020年是上海完成“十三五计划”的最后一年,上海政府加速了各个地区的旧城改造计划。在“风驰电掣”的城市改造过程中,大量有着浓烈年代感的老招牌或文字,如出土文物般重见天日。

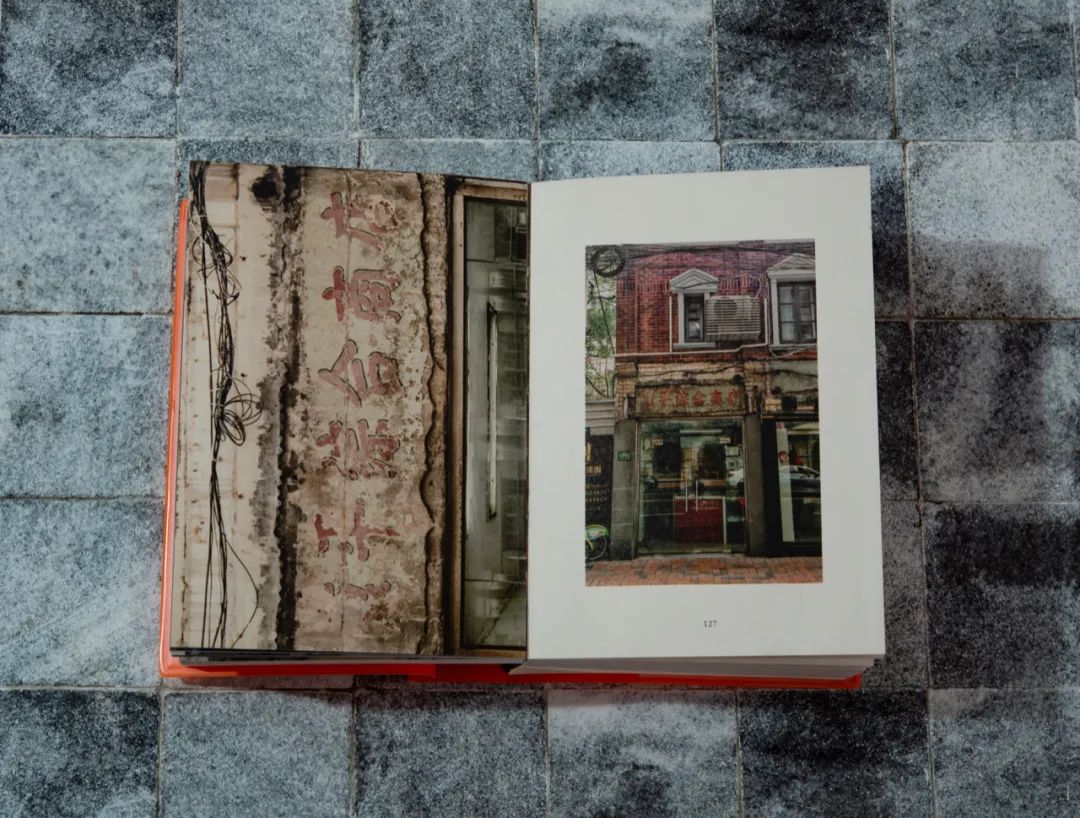

这些城市文字被称为“隐字”,一部分被记录在The Type于2020年出版的《隐字上海》中。“昔日落在街角或弄堂深处的烟杂店、酱油店、副食品店,柴米油盐酱醋茶,手写招牌显得朴拙而亲切;或是隐藏在拆除的招牌里层、新搭建的脚手架背后、碎石瓦砾间的“字体遗址”,其背后的空间早已易主或不复存在,但偶尔残留的招牌仍能带我们闪回到彼时的马路风景中——气味浓郁的是“永好理发店”,污渍斑驳的是“第一油酱店”,色彩分明的是“临青绸布店”,嘎吱作响的是“明峰维修店”……干净利落的手写字体未必出自名家,却别有风味,和周围的电线杆、自行车、晾晒的衣物、或悠闲或匆忙的行人一起,构成了一幅幅鲜活的上海图景。”

之所以会做《隐字上海》,很大一部分原因是The Type对城市字体的关注。

从2016年开始,团队中的核心成员厉致谦开始做文字主题的旅行TypeTour,招募对字体感兴趣的人一起去日本、德国等现存有传统印刷工艺的城市里旅行。The Type还在衡山和集举办过“字体漫步:上海城市字体观察摄影展”,展览了厉致谦所拍摄的162幅来自上海的城市字体图像,“上海字迹”小组则面向公众征集了上海城市街头的摄影作品。

《隐字上海》中的三位摄影师,独立城市探索顾问格里董、从事历史建筑保护工作的施佳宇和澎湃城市漫步栏目编辑记者沈健文,都是在这些城市观察记录的实践和交流中认识的。三位摄影师在过去六七年间记录的文字影像,经米拉编辑后收入《隐字上海》。

如果说The Type过去主编或协助编辑的作品,更多为出版、设计的从业者或爱好者所熟悉,那么《隐字上海》因其引发的对上海城市文化的讨论,对市民城市记忆的唤起,让The Type进行了一场小小的“破圈”。《隐字上海》的读者,有很大可能是一名与出版和设计毫无关系的普通上海市民,在“隐字”中寻找往日的上海记忆。

今年年初,三明治发起了在地观察计划“555 Project”,以“乌鲁木齐中路-五原路-武康路”三条历史、人文、生活气息浓厚的上海小马路为核心,探索和发现街区和个体真实而有趣的关系。城市字体当然是其中十分重要的探索方向,因此我们也在6月邀请到了米拉和厉致谦作为嘉宾,参与了“555 Project”的第一次线下活动——同时,我们邀请到了米拉来更深入地谈一谈城市文字,以及城市文字与我们的关系。

关于《隐字上海》,小而深的独立出版实践

三明治:《隐字上海》的出现还是蛮特殊的,我觉得是跟上海的大环境有关,现在有很多社区营造、城市研究,包括一些城市建筑的书籍,比如同济也有出版建筑系列的书籍,很多这些事情都是在上海发生的。就《隐字上海》这本书来说,The Type最早是怎么接触到这三位有丰厚基础而且都是生活在上海的摄影师的呢?

米拉:城市字体方面,我们跟这群人的联系也是一个积累的过程。我们从2016年开始做Type Tour,这是一个文字主题的旅行,会去港澳台,还有日本、德国等国家的各个城市,这些地方都还有一些比较传统的印刷工艺和设计。比如台北的日星铸字行,现在还有在运作的铸铅字的工坊,但是大陆就相对就少了很多。我们旅行中很重要的一个环节是城市字体漫步,我们会去探索香港和台北街头的城市招牌。也是因为这样,我们很快就关注到城市字体这个领域,并主动去和本身就在上海做城市字体摄影、研究的人联系,有的人是我们本来就挺熟的。2018年的时候,我们在衡山和集办了关于上海城市字体漫步的小展览,很多人拍了不少城市招牌以及一些手作的字体,厉致谦和几位摄影师做了收集,然后呈现在展览里。

在这些摄影师中,有人本身是拍法租界的老建筑的,有人是对文字以外的话题感兴趣的,比如澎湃的专栏编辑沈健文,她会对街区里的小的元素感兴趣,不一定全是文字。但是她知道The Type在关注文字,所以注意到了文字也会不断去拍。我们就是这样相互影响,然后积累经验的。2019年的时候,关于上海拆迁、城市天际线的讨论非常多,北京上海都在拆,我们就做了一本“隐字”主题的笔记本,聚焦于旧改过程中由于建筑拆改而露出的老旧手写文字,这些文字的命运都是昙花一现,终将隐匿,所以称作“隐字”。我们当时收集了十几张照片,先做了一个日记笔记本。

编辑《隐字上海》是2000年的事情。2020年上海的拆迁任务非常紧张,因为2020年是一个五年计划的截止年份,有些阶段必须要完成,去年下半年政府也是在加速完成这个过程,所以一下子大家就会觉得城市样貌变了很多。同时我们也发觉“隐字”素材积累了不少,于是就在去年集中整理了一下,有近二百张照片。

隐字上海收录的影像

三明治:《隐字上海》的影像是最近几年拍的,是不是有的影像拍到的街道已经消失了?会给编辑带来困难吗?

米拉:在编辑的时候,影像对应的道路和街道,我基本上只能通过数字街景去看,因为这些街道、建筑经过六、七年的时间,基本上百分之八九十已经拆掉了,可能有一小部分还在。但是我们还是可以进行数字考古,街景就像是个时光机,能看到街道几年前的样子。

现在还有一个很奇怪的现象,以前拆迁的时候可能就是废墟状,外面往往很难看,招牌都是裸露着的,大家可以看到那些正在拆的旧房子;但现在的拆迁不允许一个中间状态的存在,用水泥把墙体弄得干干净净的,然后门窗还要用木板钉起来,或用板子印一个窗的模样,再把它贴到真正的窗上。这使得对“隐字”的捕捉变得更加困难了。

隐字上海收录的影像

三明治:《隐字上海》这本书所面向的群体是什么样的?会希望有哪些人读到这本书?

米拉:我们平时的读者基本是对文字设计这个门类感兴趣的人,其实还是蛮窄的。所以当时我们觉得《隐字上海》可以面向一些对文字设计感兴趣,但是又不一定那么专业的人,他们可能只是爱好者。不像专业设计师看我们的书,就会觉得这是一个很好的视觉档案或灵感集这样的东西。当时我们没有想得太复杂,在宣传上面也没有花太多的精力,但会有很多人主动地讨论它,而且《隐字上海》的销量也还不错,现在正在准备发行第二批。

三明治:通过《隐字上海》中记录的上海城市文字,是否也折射出了上海城市的特点?

米拉:我们在豆瓣上也会征集在其他城市的朋友所收集的城市文字,了解不同城市的情况以后,我们感觉上海商业化的影子尤为浓厚。可能因为上海开埠比较早,而且旧租界这一块本身就是商业气息比较重的地方,很多城市不像上海的肌理那样的复杂,上海的城市环境不断地在经历更新,很多字迹就在以往的更新中丢失掉了。在《隐字上海》这本书中,我们发现当时做的比较好的字体设计的制作者本身考虑的非常精细、讲究。也有一些算不上是制作精细的,这些往往都是个人手工制作的,会让人比较珍惜,尤其有那种怀旧感,比如金陵东路那一带的骑楼上有很多以前招牌的旧字迹。

三明治:《隐字上海》这样的主题,和你个人偏好的独立出版选题一致吗?

米拉:我喜欢选题小而深的,切口小,但一定深入,比如研究历史上出现的一种物件、媒介、技术。最近很喜欢一本叫做《Print Punch》的书,讲打孔卡作为一个boundary object(跨边界物件),如何以物理机械的方式去处理信息,实现人和机器之间的一种交互。这本书把这个小的一个物件讲得这么深,我觉得很扎实。

《隐字上海》出完以后,也出现了很多城市字迹的书。如果简单地做,的确可以拍一些照片,写一些文章,凑一个小zine。但《隐字上海》这个选题具有很多特殊性,2020年这个特殊的时间节点让隐字有了一个暴露的机会。我们在豆瓣上发起过话题“你见过的‘隐字’”,有近两千篇网友自发贡献的内容和1600多万次的浏览。但我觉得很多在其他城市拍的文字还是缺乏一个能够深入的方向。

我们希望做的出版物在未来可以成为引用文献,因此编辑出版物的操作,与平时互联网上的编辑操作、用语也完全不同。一本出版物要留存那么久,要被引用,它的准确性必须非常高,并且内容具有普适的关联性。

隐字上海收录的影像

什么是城市文字?字体设计的一种面向

三明治:如何对城市文字进行定义和分类?最近你有比较关注的上海城市文字吗?

米拉:我个人会把“城市文字”定义成公共空间出现的文字。分类有很多种方法,从功能上分、公私属性上分、材质和制作方式上分、字体上分等等。跃入眼帘的城市文字当然数不胜数,但我通常会被一些非数码字体制作的招牌、民间自制的临时告示、或者语言特别有趣或荒诞的文字所吸引。最近比较关注的主题是上海还有多少真正的霓虹灯管招牌。很多店铺现在都用 LED 软灯管来模拟霓虹灯效果,但真正的霓虹灯管要经过高温吹塑手工弯屈成文字造型,无法用数码字体来定制。

图:Mira Ying

三明治:当有了一些关于字体设计和城市文字的专业知识之后,走在街道上看到城市环境中的字体设计,会不会有不一样的感觉?

米拉:最开始的阶段我可能会觉得有所谓“丑”跟“美”的区别,但是时间长了,我会更少去评判“美丑”,会更关注店家在制作招牌的时候有什么心思或者小巧思。有一些招牌可能丑,但是它丑得很有意思,看到的人可能会觉得设计者或者店家其实是有些想法在里面的。比如有很多面馆在设计招牌时,会把“面”这个字设计地很像一碗面条的那种感觉,会把这个字和碗、筷子以及面条的形象联系起来,这种设计思路算是一种行业共识,但也是在积累了一段时间之后才建立起来的。比方说最开始设计“面”的那个人,可能就只是很朴素的想迎合一下面馆的形象。当我看到这种想法时,我会觉得比较有意思,至于这个招牌本身是否满足设计师眼中的那个美丑的标准,我觉得其实不一定重要。

三明治:广告牌和路边商店的招牌算是城市文字的一种,现在很多店家开始使用简单、好看的图案或影像来传达该店的理念和内容,这是否意味着我们在文字使用方面由繁入简的过程?以后我们是否会摒弃文字,使用一种更为简单易懂的形式来传达概念?在上海能不能看到这样的例子?

米拉:简单能便于记忆,好看能令人愉悦,这都是商业设计素来的追求,并非新的趋势,甚至在媒材有限的过去更是如此。商业美学的表达形式总体上仍是由简入繁的,而不是反过来;但或许正因如此,才导致了人们在每一种细分形式上不再登峰造极。许多店家对自己所处的街道和社区的认识,已经不可避免地逐渐等同、甚至让位于点评达人、流量网红所在的虚拟空间。既然人们接触商业文化的媒介发生了巨变,那么无论是文字设计、摄影绘画还是产品服务设计,都是作为一整套组合拳来应变的,每一拳固然要打到位,但是够好就行,毕竟效果是来自于“组合”,持久性则依赖“反复”,而不是追求某种纯粹的艺术造诣。在这种情况下单独评判文字设计,不免有时觉得它经不起琢磨,然而其他的媒介的水准也未必更高。

如果有商家或品牌摒弃文字设计,仅靠其他形式来与受众沟通,首先是非常困难的一件事,因为最“简单易懂的形式”不是别的,正是母语文字。但即便这样做了,也总会在削减一种媒介的同时,强化其他媒介的力度;若是反过来,不采用任何其他形式而仅用文字,本质上也是同样的。如果我们看 KAWS 和 Supreme 与其他品牌联合的造像(image making)的方式,一个属于前者(以人偶视觉形象为核心语言),一个属于后者(以纯文字商标为核心语言)。

KAWS 出现在台北中正纪念堂前。图:Lisanto 李奕良

Supreme 的文字标识和跨品牌形象。图:Artcurial

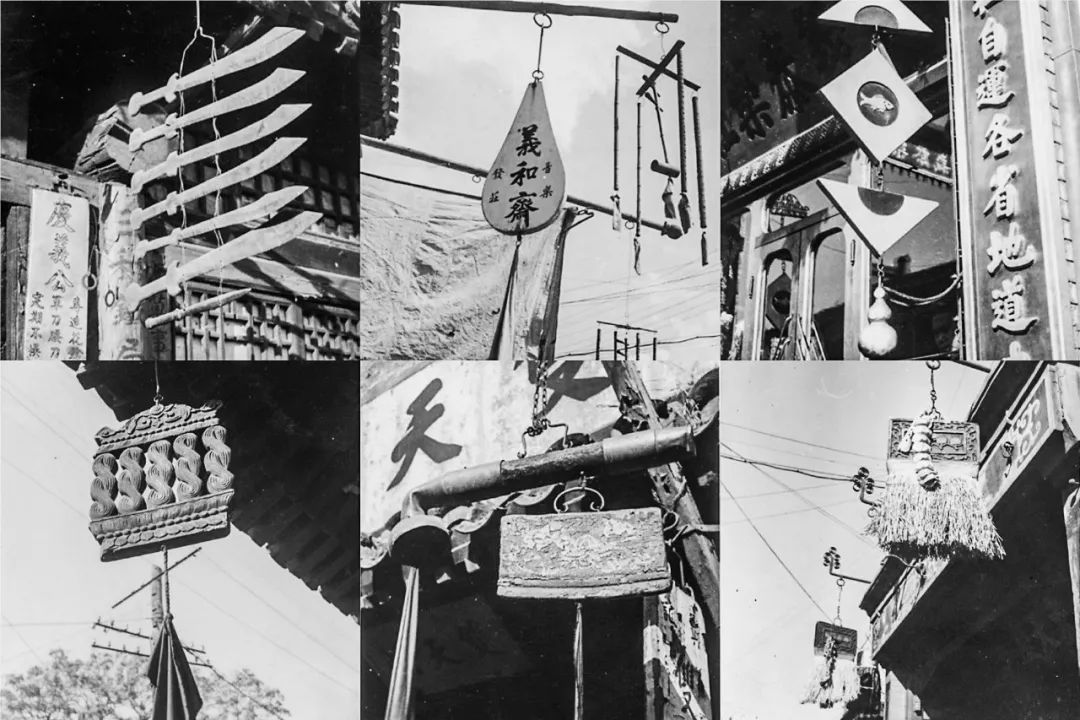

不使用文字的“招牌”,在清末民初的老照片里可以看到不少,商家在门前挂上形状各异的幌子,甚至也挂上所售物品的实物或仿制品,譬如卖酒的就挂个葫芦,卖刀的就挂一串刀……但是到了今天,省略文字标识往往需要靠市场营销或公共生活经验的积累。营销方面最直接的例子是跨国品牌,可口可乐的红色波浪,耐克的弯钩;公共经验方面的例子则包括,各国药房门口的统一十字标识、咖啡厅玻璃窗上的咖啡豆加环绕文字的徽标、港澳当铺门口“蝙蝠吊金钱”形状的招牌……它们分别来自政府标准、同行共识、以及本土文化,在时间长短和文化背景差异的影响下,它们沟通的效率也是会变化的。

德国女摄影师黑达·莫里松(Hedda Morrison)在 1930–1950 年间拍摄的北京街头店铺招牌幌子,按阅读顺序分别是刀剑、乐器、药品、毛线、烟草烟枪、面条饺子。图:哈佛燕京图书馆

大阪道顿堀美食街的食物模型招幌。图:Koi Visuals

蝙蝠吊金钱的造型,讨的是“有福有利”的口彩,不仅出现在港澳地区的当铺店面,也是中国传统民俗中常见的吉祥图案。和实物招幌不同,这个形状经过了谐音和抽象化图案的两道门槛,致使它只适用于本土的文化环境。图:Henry Li / WikiMedia Commons

但形式上的简单,应当与形式生产过程的简化和抽象化区分开来。例如多次登上上海本地媒体的昊诚商行,以门口密密麻麻的手写商品招牌给人留下深刻印象,这在形式上是简单易懂的,但在生产过程中,老板娘不仅要身体力行地规划和执行这种“设计”,还要根据周围社区需求随时调整它的面貌。她也并非不能把生产过程外包给数码打印店,但出于各种可能的原因(比如彩打太贵、油墨不够醒目、频繁更新太麻烦、手写字更有亲切感等),她选择了一种具体的、直接的、充满变数的生产过程。

昊诚商行,施佳宇摄于 2017 年。收录于《隐字上海》

城市文字,究竟怎样反映我们和城市的关系?

三明治:能否把城市文字理解为一种城市化过渡阶段的存在,即城市文字本身存在于过去与未来之间?

米拉:城市化要求一个地区的环境能为不断增加的人口提供经济与文化活动上的支撑,这包括更全面的公共服务和商业体系,而它们在对外沟通层面上都要依赖良好的信息设计。在这层意义上,城市文字的密度的确与城市化的程度有着直接关联。

不过,历史、现在和未来从某种程度上说是交错进行的。如果用我们所习惯的线性历史观看待事物,会理所当然地认为某种彻底理性化的、模数化、效率最大化的未来才是人类社会的发展方向,是绝对进步的。但我们又会发现,这种未来想象在六七十年代已经被书写过(威廉·吉布森笔下的赛博朋克)、歌唱过(Kraftwerk 的“计算机世界”与“无尽的欧洲”)、演绎过(斯皮尔伯格的《人工智能》),而半个世纪之后,我们的想象力仍没有真正超越它们。正如马克·费舍尔所言,二十一世纪不再有未来主义,“未来已经被取消”。过渡阶段之后也许根本没有新的东西,那么过渡阶段本身的概念也可以被拆解。这是线性历史观的一种困境。

而在乡野和城镇中自然生发、沉淀下来的文字,往往是历史交错性的体现。正如从每一段被划分时期的艺术史中都可以看到过往和将来思潮的影子,城市文字更是将时间属性层叠并置于城市空间中。旧文字只要存在着,它的种种属性会被新的文字所借鉴,尤其是高度发展的现代都市中,充斥着各种新旧符号的拼贴和再利用。如同建筑和植被一样,文字定义了一片地域的不同阶段,即可以存在于所谓的过渡阶段,也能够超越这种历史线性。

三明治:很多城市文字被掩盖在建筑物或墙壁的内部,只有在动迁进行过程中,这些过去的文字才得以重见天日,那么它们的再次出现意味着什么?

米拉:它们的意义取决于观看者。有的人看到旧时手写字形的美学特质,有的人看到这块地区背后的历史,有的人联想到曾经在这里过生活、做生意的人。

这类“隐字”今天能被我们看见,也意味着前人没有把它抹除清理掉,有的就一直留在墙上,有的则在外层覆盖新的招牌。动机可能各种各样,也许单纯觉得留着好看,也许是清除它反而更麻烦更费钱,等等。而且这些都是少数。像上海这样的城市,经历几番大规划大更新,消失的文字肯定比留下来的更多。

扬州路,格里董摄于 2015 年。收录于《隐字上海》

新华路,格里董摄于 2017 年。收录于《隐字上海》

三明治:在美国,“士绅化字体”往往出现在中高档社区的门牌以及饭店的招牌上,这个概念是否适用于中国的语境?

米拉:这里说的西方的“士绅化”字体一般是指现代风格的无衬线体。在中文环境里,和无衬线体对应的黑体则太过普遍,也许不够凸显中产阶级品味,比不上直接用英文来得洋气。

士绅化总会伴随着一些设计语汇上的变化。但我觉得挪用某一种“高雅”的视觉语言是相对容易的,相比起士绅化对城市经济结构、社会阶层生活环境的影响,使用什么字体和设计似乎只是一种副作用。关键还是这种美学背后的经济关系和生产过程,比如邀请知名设计师、引进设计品牌、借鉴国外商区模式、各种联动和公关等等。即便设计成果的美学造诣有限,也并不影响士绅化的定义和进程。

士绅化进程中,完全可以挪用“前现代”的商业美学。图:The Type 会员专刊 T 第 30 期

三明治:如何看待上海市政府出资统一设计、免费安装街道店招的举措?

米拉:我们总说“建筑可阅读”,那么建筑的门面就像一本书的封面,若要重版出来,是应当改头换面做成清一色的书丛文库,还是各自保留原汁原味?各种方式具体执行出来都会有好坏的可能。招牌整治的决策,以及矫枉过正所引起的社会讨论,其实都认同了商业美学在城市文化中的重要地位。这种共识本身是积极的。

设计风格只是表面问题,即便有分歧,给予一定时间,它总能调整到一个大众接受的平衡点;深层的分歧仍然在于谁来决定保护什么、谁来定义历史风貌是什么、谁能定义这是“谁的城市”。

三明治:法国哲学家保罗·维利里奥阐述了地形与记忆的关系,他认为地形记忆是指把记忆材料编码为图像,用图像对应事先确定的定位点,当调动记忆时,记忆和空间位置重合。从这个视角来看,城市文字是否间接赋予了人们不同的社会身份、地位,是否创造了多个假想的共同体?

米拉:我们对今日城市的地形记忆是不稳定的,有时甚至是扭曲的,因为我们很少在城市中真正行走。比如我现在会本能地以地铁线路图为印象坐标,判断上海各个去处与我的远近关系和东南西北位置,甚至根据高铁直达线路的分布来感受其他城市与上海的关系。城市规划学者凯文·林奇在《城市的意象》中提出,城市的“可辨性”和“可印象性”可以通过几种实体元素来体现:通道、边缘、区域、节点和地标。但在我们的城市中,这些元素可能慢则十年、快则两三年就会被重置。所以如今在城市内部,导视文字铺天盖地,因为地形记忆常常失灵,人们只能依赖这些符号重新确定城市的结构,获得安全感。

我们尽管可以运用考现学“去除思考”的物件观察法,“就字论字”,却终究不能否认城市文字与林奇所说的五种元素是相互影响渗透的。赋予人们空间归属感的,不是单独的元素,而是这一整套符号系统,以及最根本的——人依靠它所展开的各类活动。以上海曹杨新村为例,固然可以说它的建筑、绿化、公共服务以及配合出现的各类文字,形成了微观的符号集合,但它作为中国首个工人新村,在最初规划中贯穿的“生产—居住”概念,以及遴选劳模和先进工作者入住的管理模式,才是形成集体身份认同的关键。即便今天“生产—居住”的基础不再,但曹杨新村在主流叙事中仍承担了社会生活示范区的角色,与此相关的各种活动发生,才能促使它在改造更新过程中维持某种共同体的形态。

如今的社区则更多靠“消费—地产”的概念来建设,社会活动被平摊到街道、商场、交通网络中。我的感受是,个体的城市经验,由曾经的邻近单位和集体生活面貌,变成了这张巨网各个点线上的城市元素拼合,共同体的认知也变得流动、分散、甚至无关紧要。包括城市文字在内的符号系统,也呈现出拼贴互涉的后现代样貌。它令我们的身份认知既复杂又稀薄,令我们同时属于、又不属于城市。

· · · · ·

555 Project 是由三明治发起的在地观察计划,取上海三条小马路“乌鲁木齐中路-五原路-武康路”的名称首字谐音。在四年前书写《我们与我们的城市》,记录五原路这个自发形成的文艺美好街区的故事之后,我们希望可以再次回访这片街区,通过历史研究、采访写作、声音采集等方法去呈现这个街区里生动的故事,探索和发现一套全新的方法论去呈现和思考街区和人们之间的关系,启发更多人重拾自己对周边生活的感受力。

原标题:《米拉:从《隐字上海》谈我们如何理解上海的城市文字 | 三明治》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司