- +1

游戏论·作品批评|《极乐迪斯科》:边缘世界的现实之声

一

政治性表达或意识形态批评常常成为电子游戏中的重要元素,但当它们被放置进游戏文本当中时,大多都会遭遇不同程度的简化。造成这一结果的原因是多方面的,比如,出于游戏机制设计的考量有时远比呈现真实而复杂的社会情况更为重要,毕竟使得游戏“好玩”的,往往并非有一定思想深度,但却不易沉浸其中的曲折故事;此外,即使是一些以叙事为主的游戏,其游戏文本也未必就足够细腻。事先预设的政治立场,以及游戏制作者对于现实经验的疏于把握,都可能让一款着重讨论政治性议题的游戏,变得像是脱离实际的“道德说教”或是“政治宣言”。

有关前一原因,Paradox于2016年发行的策略战棋游戏《钢铁雄心4》可作一例。在这部军事类的策略游戏中,玩家可以在二战前夕的1936年开始游戏,作为任意一个国家的管理者规划本国的外交、工业与军事事务。但在划分各国意识形态时,出于方便游戏机制运作的考量,Paradox将所有国家分为民主国家、法西斯国家和共产主义国家三类,并把无法归入这三类的国家统称为中立国家。每个类型的国家并不按照战局情况,而是按照刻板的意识形态属性来展开行动。如此一来,战争时期各国复杂的政治关系便被高度简化,游戏中的二战因此成为了由列宁意义上的意识形态所划分出来的三到四个固定阵营中,所有大小国家缺乏逻辑的死斗。不少玩家都对该游戏中糟糕的意识形态表现方式表达过不满。

与此同时,近年来一些着重于描绘反乌托邦图景的独立游戏,则或多或少地存在着政治性表达过于简单的问题。如2013年发行的Papers, Please和2016年发行的Beholder,两款游戏都以极权体制下的普通人为主角,引导玩家通过身份之便帮助起义组织,或是通过帮助他人以获得出逃国外的机会。这样的故事看似极具抵抗的“旨趣”,但实际上只是以隐喻的方式将个人道德的好坏与未来世界的正义与否联结在一起。在故事中,社会控制以一种无孔不入、难以抵抗的极端方式发生,但社会环境却被描述得特别模糊,推翻旧世界的希望则来得诡异:做好人、帮助他人就能迎来光明的结局,终结极权统治;而向上级打小报告、遵守严苛的当局规制则会帮助恐怖政权维持现状。两款游戏虽然游戏性尚佳,但它们所传达出的对于政治的粗浅理解——一种“好人有好报”式的求善本能,令其最多也只能算是坚守人道价值,但却颇显空洞的“政治宣言”。

在数字极权问题被频繁提起的今天,另有一些描绘类似反乌托邦场景的独立游戏,如2016年发行的Replica和Orwell。不过这些游戏的故事除了基调更加沉闷悲观,彻底否定了happy ending的存在之外,其政治性表达的复杂性也极其有限。

总体而言,相较于不愿在敏感的政治议题上多做延伸,拒绝在此方面深入推敲的商业游戏,许多独立游戏的政治性表达也并不成熟。身处深陷危机的垄断性资本主义世界当中,这些习惯于呈现(数字)极权式国家图景的游戏作品,反而暴露了游戏制作者政治感觉的短板。一方面,他们意识到了世界范围内极权趋向的出现,但却并无法将其放置在资本主义的自身危机中进行理解。另一方面,由于缺乏类似经验,对于新的政治可能如何出现,政治力量如何在日常生活中培力等问题,人们的想象也大都模糊。

于是,资本在全球范围内的利润率下降、大型公司对于个人数据的垄断和滥用,以及其导致的社会大众对国家与商业公司的质疑——这些经济与文化背景,便基本上被游戏的叙事全数绕过。此时,例如Orwell当中所描述的,国家与垄断资本合力的恐怖政治,虽然恰合当下社会的忧虑,但却更像是一种单薄的景观,而非对于现状的把握。更为吊诡的是,通过把资本与人民、政治极权与自由平等等概念完全对立起来,游戏的批判对象也随之滑动,它不再是对今日资本主义运作逻辑的指认和批评;在将去语境化了的极权图景呈现在游戏玩家眼前的同时,它变形成为了一种对假想当中的温和的资本主义文明的拥护。正是在恐怖至极的极权想象中,前者才显得尤其美好且值得坚守。但与此同时,深陷这种未来担忧的游戏也就失去了对于当下社会现实更为细腻的再现和反思机会。

二

2019年底,爱沙尼亚的游戏工作室ZA/UM发行的CRPG游戏《极乐迪斯科》令人眼前一亮。作为一款将地方政治与意识形态问题作为关键要素的独立游戏,《极乐迪斯科》对于后革命氛围下资本主义边缘地带的社会状况的再现深入肌理,其政治性表达则远远超越刻板的观念与僵硬的政治姿态;通过描绘不同社会群体真实而复杂的情感状态,游戏清晰地阐明了特定的社会状况如何在多方力量的不同诉求中蕴生和变化。

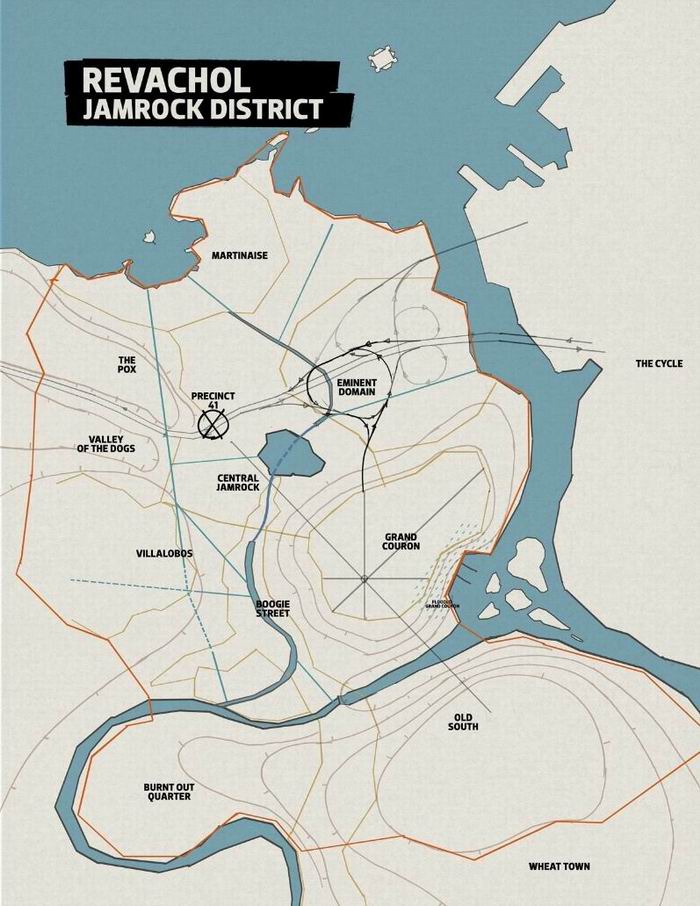

虚构的瑞瓦肖地区

《极乐迪斯科》的故事发生在一个名叫马丁内斯的虚构小镇中,主角警探哈里·杜博阿从一场导致失忆的严重宿醉中醒来,发现自己身处当地的旅馆“褴褛飞旋”之中,并且正在调查一桩吊尸案件。为了弄清自己是谁,也为了使悬案水落石出,警探必须与当地的工会势力打交道,并从不同居民口中了解案件的来龙去脉,以及涉事者的基本情况。在此过程中,玩家也就跟随失忆的警探,逐渐(重新)认识了他所生活的瑞瓦肖行政区。在游戏虚构的世界观中,瑞瓦肖位处名为伊苏林迪的群岛大洲,它曾经一度是奉行专制的君主国家,但在后来掀起了康米主义的革命。革命起初收到了成效。但好景不长,由于区域安定被打破,周边国家将关注投向了这个处于战乱的边缘地带。几个国家组成的联盟军队在瑞瓦肖内战末期迅速地接管了该地区,并在革命军终结了君主制之后,迅速地镇压了康米革命的产物瑞瓦肖公社。新建立的瑞瓦肖由隶属国际道德伦理委员会的公民武装所辖制,并被逐渐容纳进资本主义体系当中。

游戏制作者为何要给他们故事的背景地区一个如此复杂的设定?这与他们前社会主义国家的历史记忆不无关系。爱沙尼亚在近代历史当中,也是遭遇过反复占领、政权几度易帜的地区。自18世纪以来,爱沙尼亚就曾长期被沙俄吞并,在二战期间,它更是被几度“转手”。该地区起初由苏联强行驻军,并被划定为苏联的加盟共和国;但在德军发动突袭苏联的计划之后,爱沙尼亚成为了德国的占领区,并且与德国展开了合作。尽管在战后,苏联重新占领了爱沙尼亚全境,但因为这段战争当中的不快经历,爱沙尼亚人一度遭到了苏联的报复,也曾短暂地组织反抗军对抗苏联的再占领。直至1990年代初期,爱沙尼亚才随着苏联的解体重新独立,并在2004年成为欧盟成员国。

从君主制的垮台到被容纳入社会主义阵营,再到成为欧盟的外围国家,波罗的海国家与不少东欧国家有着近似的历史命运。游戏所描绘的瑞瓦肖,也是游戏制作者与这样的历史记忆对话的一种尝试。身处冷战的主要国家,我们所熟悉的常常是意识形态阵营之间的水火不容。然而,作为边缘国家的国民,游戏制作者的经验显然更加缠绕:在上个世纪的大国竞逐之中,他们所在的地区屡次成为非法占领的对象、战争的牺牲品或是战利品。而在世纪末,被纳入到资本主义体系当中的剧变,却又很难称为一种选择。因此,当对这段历史进行回忆和整理之时,他们恐怕也很难完全积极肯定地看待任何一段遭遇。

游戏制作者的情感认同偏近于康米主义,并且在游戏中借助警探杜博阿,表达出了对于被渐趋整合入世界市场的瑞瓦肖乃至对整个资本主义体系的不满与批判。但借助复杂的历史经验,游戏的叙事显然也脱离了僵硬的政治姿态。面对后革命时代的来临,制作者通过对马丁内斯小镇的社会状况的描绘,点明了冷战之后许多根本性的变化。这不仅垫厚了游戏对于当代资本体系的反思深度,也使得游戏给出的答案远远超越了老套但却缺乏效力的宣言——要康米主义,不要资本主义。

三

在游戏中,因为酗酒而失忆的警探杜博阿是康米主义和世界大革命的忠实拥趸,但在处理案件的过程中,玩家越是深入到当地工会、跨国企业野松公司以及瑞瓦肖公民武装的矛盾中,这种预设的康米主义姿态就越是被对不同社会群体的同情式理解所消融。

杜博阿到达小镇之时,马丁内斯小镇的当地工会正在发动声势浩大的示威活动,要求野松公司给予工人更多权利和分红。然而,这却并非康米主义在瑞瓦肖复萌的征兆。在过去的几十年间,瑞瓦肖从宗主国变成公社,又成为了国际联盟的共治地带。这一变化的直接结果便是,马丁内斯小镇成为了一个在资本主义世界边缘、受跨国企业宰制、主营物流运输的地带。面对野松公司的盘剥和外国的控制,工会成员与当地货车司机中有相当一部分种族主义者。他们讨厌外来人种,也拒绝警察介入小镇事务,坚持马丁内斯的工会自治。当杜博阿与工会里相对温和的成员马列拉交谈时,警探认为马列拉就是康米主义者。但这种观点马上遭到了反驳,马列拉谨慎地保持与康米主义的距离,并且将货车司机对野松公司的罢工示威,解释成一种面对不公平现实时的本能:

看到了什么值钱的东西然后说一句“我想要,没别人的份儿”更古老、更单纯,跟科学没有半点关系。

过往将底层工人的经济诉求接合进社会主义理想的动员策略,在资本主义高速扩张,并且已经成为许多地区的既成现实的今天,已经渐趋失效。即使是在同一场罢工示威当中,群体内部不同成员的基本立场都存在着显著差异。意识到这一点,制作者在处理游戏叙事时,也避免了将涉事三方以庞大组织的形式呈现出来,而是对马丁内斯小镇中的不同居民的差异立场进行了深入描画。正因如此,随着调查的深入,玩家也会发现,他们很难以给小镇中的各方力量一个简单的道德评价。甚至可以说,被卷入吊尸案件的每个人,都是在无奈的现实处境中,遵循自己的意志,做着自己认为能够令现状好转的事情。

工会主席艾弗拉特·克莱尔一直希望振兴马丁内斯小镇,让本地青少年能够接受教育,而不是天天在街头巷尾接触走私毒品。但讽刺的是,在只有物流行业还算兴盛的边缘小镇中,工会必须通过物流优势走私毒品才能获得可观的利润,完成改造社区的原始积累。因此,他必须不遗余力地支持货车司机贩毒,才能换取司机们的团结和对他的支持。然而,吊诡的是,复兴城市的计划竟是以牺牲本地穷人为代价的。克莱尔打算筹措建设新的城市活动中心,但这项施工却会让渔村的村民失去街道通道,并给他们带来难以忍受的建筑噪音。处在振兴之梦与现实之痛的夹缝当中,任何政治姿态都显得相当无力。最终,克莱尔果断地选择了牺牲贫困的村民,并接受跨国资本带来的区位优势与社会发展理念,试图为小镇争取复兴的不二机遇。

与杜博阿同行的警官金·曷城深知自己身份与工作性质的暧昧程度。一方面,他作为瑞瓦肖的本地人,却并不属于这里的主体民族;另一方面,他虽然供职于警察系统,但也很清楚瑞瓦肖公民武装的治安权力,是向国际道德伦理委员会“借”来的,而非来自于瑞瓦肖当地。因此,马丁内斯的办案之旅对金来说并不美好,他要面对种种对于警察的质疑和对他本人的种族歧视。面对自己的尴尬处境,金选择了逃避思考瑞瓦肖被周边国家联合共治这一既成现实的不合理处。但他也坚持认为,“这座城市的每一个思想流派和政府都很失败——尽管如此我还是很爱它”,拒绝任由种族主义者把整个地区搞得一团乱麻,试图利用手中用来维持社会秩序的权力,帮助瑞瓦肖爬出战后的深渊。

涉事三方之间,最为挣扎的是野松公司的代表乔伊斯·梅西耶。她起初被工会和警探博杜阿视为是跨国资本的本地代理人,野松公司手下难以对付的中产阶级爪牙。然而,在向失忆的主角耐心地解释战后世界的状况时,玩家就会发现乔伊斯绝非恶人。作为地方中产,乔伊斯清楚地知道,正是自己所在的群体与跨国资本的利益交换,才使得瑞瓦肖被彻底地市场自由化,这等于是“把国家拱手献给了金融殖民者”。但乔伊斯却也指出,当新自由主义席卷大革命之后的世界,摧毁君主制与大革命之后,只有她这类人才能收拾残局。带着幸存下来的愧疚和责任感,她极力在野松公司与地方工会之间斡旋,不仅是为了维持跨国资本流动的秩序,也在试图从野松公司的雇佣兵手下保护工人阶级。

不过,当所有人都极力站在自己的位置上,力求妥善处理问题的情况下,最终矛盾还是不可调和地爆发了。这恰恰是后革命时代资本主义体系所造成的结构性困境的呈现方式。在革命失败并且看似不再可能的瑞瓦肖,由于缺乏任何一种有异于现状的社会发展理想,各方势力都只能带着一切已成定局的态度,无奈地参与并维持着自由市场资本主义的现实,但任何一方却也都心知肚明,如此行事只能让矛盾延宕,跨国资本、联盟政府与地方势力之间的冲突不可能仅仅依靠所有人的“好心”而被化解。

工会、警探与雇佣兵的冲突

四

马丁内斯小镇中,吊尸被认定为野松公司雇佣兵军团的一员,种种迹象则表明,杀人者就是当地的工会激进分子。在案件疑点重重,但却久未被侦破的状况下。急于复仇的雇佣兵军团与激进分子和两名警探,不可避免地爆发了一场惨烈的流血冲突,这使得三方之间本就脆弱的关系彻底断裂,工会宣布关闭港口;野松公司企图诉诸更为暴力的手段来解决问题;瑞瓦肖公民武装在马丁内斯的治安努力则彻底宣告失败。

不难设想,在野松公司与当地工会各执强硬立场的情况下,矛盾的爆发几乎不可能带来问题的解决。在漫长的利益争夺战中,跨国企业将企图夺回它对交通要道的控制权;当地工会必须在对外开放中寻求机遇,利用小镇区位优势带来的走私利润空间来完成振兴的夙愿;至于公民武装,则要听从委员会的要求,极力地维持瑞瓦肖的资本主义制度现状。然而,这种角力使得问题似乎绕回了原点:社会传统与周围国家格格不入,地方矛盾激烈的瑞瓦肖在资本主义体系中几乎注定要长期位于萧条的边缘位置。尽管当地工会希望发展地方资本,但它与跨国公司的视同水火,却无疑会令瑞瓦肖社会持续动荡。资本主义系统内部的不同部分之间的争斗,使得资本主义式的积累与发展在边缘地区成为了一场幻想。但是,在各种意识形态乌托邦都宣告破灭之后,混乱的社会难以生产出一套可以弥合各方裂缝的共识。维持现状,在现有体系寻求这种不切实际的发展,反倒吊诡地成为了最佳选项。

面对这样沉重的现实困境,游戏制作者也难以乐观地给出一种想象中的解决方案。小镇的血腥一日结束之后,警探杜博阿和金乘船前往小镇边孤岛上的碉楼,试图找出杀害吊尸的元凶。游戏为这场悬案给出了一个最令人意外,却也最具深意的答案。一名瑞瓦肖公社时期的老兵长久以来,幽灵般地流浪和栖息在马丁内斯周边。他用步枪的瞄准镜焦躁不安地观察着小镇,试图理解剧变之后的资本主义瑞瓦肖,怀着复杂的心情射出了一颗来自于公社时期的康米主义的子弹,引发了难以收拾的冲突。

在这里,游戏叙事以隐喻的方式传达了游戏制作者对于自身历史经验的反思。老兵之所以随身携带着带瞄镜的步枪,不是为了抗争,而是因为他想极力理解变化中的世界。然而,这种努力终究还是失败了。即使是他的老对手,小镇里一位冥顽不灵的保皇党老兵也在警探赶到孤岛之前悄然辞世;他对过去的最后一段残存记忆至此也烟消云散。故事结局表明了制作人对于康米主义的矛盾情感。尽管从对警探的刻画中不难看出,爱沙尼亚的制作者对于苏联时期社会主义理想的怀旧。但当后冷战时期资本主义在全球狂飙突进之时,他们显然也不认为旧的社会记忆与社会理想能够被原样照搬到这个已经变化得太快,以至于难以理解的世界当中,在如今的政治情势中有力地接合大多数人的诉求。

在解决问题的尝试宣告失败之后,《极乐迪斯科》的故事走到了结局。一只巨大的神秘生物伊苏林迪竹节虫从草丛中站起,陈述了它对于瑞瓦肖地区长达半个世纪的战乱的不可理解。从封建统治到公社革命,再到资本主义的市场自由化,瑞瓦肖变得愈发混乱,然而人们却依然为基本的政治立场打得不可开交,乃至拒绝暂时地和平相处,解决眼前本可避免的流血事件。竹节虫随后提到跨国资本的代理人乔伊斯:

我还有最后一件事要对你说:那个女人——离开了废墟。转身向前。为了工人阶级。……她是个资产阶级。用不着一只三米高的竹节虫来告诉你这个吧。

借助这句话,游戏对资本主义世界,尤其是其边缘地带的遭遇与未来,提出了一种满怀情感但又极为暧昧的解释与展望。它明确地指出,如果我们抱持某种先入为主的意识形态姿态,走进这样的后革命时代的现实,除了徒劳地指手画脚之外,根本无计于问题的解决。然而,制作者对于乔伊斯身上人道主义价值的褒扬,本身却又是以承认当下的资本主义现状为基点的。这个人道主义的理想希望避免任何“无谓的”政治冲突,最大限度地保护所有人的权益。不过,正如游戏的核心故事——工会与跨国企业的佣兵之间的血腥冲突——演绎的那样,在资本主义社会的运作逻辑没有发生根本性变革的情况下,不同群体之间的利益矛盾总是它的结构性产物,当制作者在游戏中试图努力弥合这种矛盾之时,他们也走进了死胡同——游戏结尾所传达的理想本质上仍然是对于一种温和的资本主义世界的怀旧,尽管它在政治性表达的方向上已经获得了长足的进步。

“弹指一挥间,自由市场经济似乎成了我们人类最终的,无可争议的生活方式”

面对这样一部极具叙事深度的CRPG游戏,我们需要拒绝的是那种批评游戏不够“革命”,立场不够激进的单调观点。尽管必须承认的是,这部作品本身也是这个低潮时代中,阴郁的社会情绪的产物;但在整个世界都缺乏新的政治纲领与政治方向之时,一篇游戏批评不能再向它要求更多了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司