- +1

19世纪华人如何为异域划分等级:崇拜欧洲,妖魔化南亚非洲

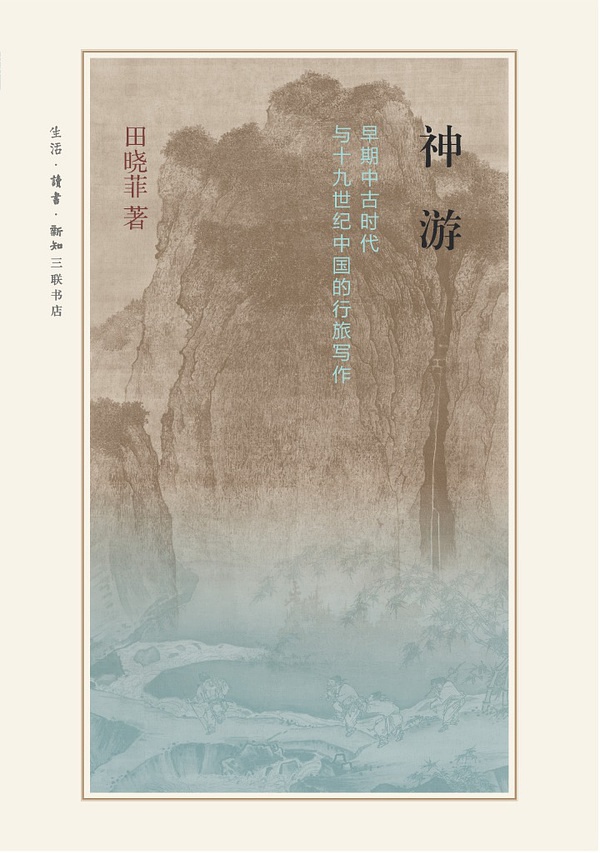

本文由澎湃新闻经出版方授权摘自《神游:早期中古时代与十九世纪的行旅写作》(田晓菲著,三联书店,2015年10月)第四章《“观看”的修辞模式》,标题为编者所加。

在十九世纪,从中国到欧洲的海路航线,第一段分别以西贡、新加坡、锡兰、亚丁和苏伊士作为停靠港口,这正是首批前往欧洲的清廷使臣所采取的航路。使团中有满族高官斌椿和当时年方十九岁、还是同文馆学生的张德彝。在这次旅行之后,张德彝又先后七次作为翻译、使馆随员以及大使前往欧洲、北美洲及日本。他留下了七部厚厚的日记,记载了作者在旅行中的所见所闻。

仔细阅读这些记录,我们可以发现一个有趣的现象,即华人旅者们经常为异域诸国划等分级。他们赞美与崇拜欧洲国家,却轻视甚至妖魔化南亚以及非洲。这种叙述习惯与巩珍描述满者伯夷的一段遥相呼应:

其国人有三等。一等西番回回人,因作商贾流落于此,日用饮酒清洁;一等唐人,皆中国广东及福建漳、泉州下海者,逃居于此,日用食物亦洁净,皆投礼回回教门。一等土人,形貌丑黑,猱头赤脚,崇信鬼教,佛书所谓鬼国即此地也。其人饮食秽恶,蛇蚁虫蚓,食啖无忌。家畜之犬与人共食,夜则同寝,恬不为怪。

通过引用佛经,明代游记为读者营造了一种熟悉的陌生感,同时也将土著纳入读者所知的分类系统中。当十九世纪的旅行者斌椿和张德彝在经过越南和新加坡时,他们也同样看到了巩珍笔下的“鬼国”。张德彝如此描述其在西贡看到的居民:“人生矮小,面色憔悴,而两目昏瞀。喜食槟郎,男女老幼口频张而红阔,音哑如蛙。”斌椿《越南杂诗》如是形容马来车夫:

御者狰狞形可怖,文身断发鬓蓬松。

“文身断发”是一个古老的词语,早在《左传》和《史记》中便被用来指称南方“蛮夷”,在这里的使用显然旨在唤起联想,而不是现实主义的再现。

在新加坡,斌椿对当地的草木和人物做出一系列观察:

猿猴小者不盈尺。珍禽尤夥,五色具备,舟人购畜者以数百计,大可悦目。惟土人则黑肉红牙,獉獉狉狉,殊堪骇人。使柳子厚至此,必曰:异哉,造物灵秀之气,不钟于人而钟于鸟!

引用了唐代诗人柳宗元流放永州时创作的《小石城山记》:

吾疑造物者之有无久矣,及是愈以为诚有。又怪其不为之中州而列是夷狄,更千百年不得一售其技,是故劳而无用,神者倘不宜如是,则其果无乎。或曰:以慰夫贤而辱于此者。或曰:其气之灵,不为伟人而独为是物,故楚之南少人而多石。是二者,予未信之。

斌椿将柳文中的第二处“或曰”的看法归于柳宗元作者本身(虽然柳宗元说“予不信之”),但这个改动并不十分重要。更值得注意的是,斌椿笔下的新加坡代替永州成了“夷狄”之地。就像在上文讨论到的爪哇游记里那样,在这些荒芜遥远的异域只有外来的移民可称为“人”,土著居民则“殊堪骇人”,在等级阶梯上甚至低于“珍禽”。在斌椿日记1981和1985年的再版中,编辑钟叔河将上文加重点号一段删掉,无疑是由于编者感到这些描述太过分了。

船客增至一百七十有奇,无余地矣。计二十七国人,言语不同者十七国,而形状服饰之诡异,亦人人殊。有颀而长者,有硕大无朋,称重二百斤者;有须鬓交而发蓬蓬者。衣裙多用各色花布,似菊部之扮演武剧,又如黄教之打鬼。惟泰西诸大国,则端正文秀者多,妇女亦姿容美丽,所服轻绡细縠,尤极工丽。

“泰西诸大国”显然处于等级阶梯的顶端。最鲜明的反差发生在斌椿对白金汉宫豪华朝会的描写里。据作者记述,参与朝会的贵族男女在一千两百人左右。盛会之后,斌椿又被邀请参加王太子与太子妃举办的晚宴。繁华盛大的宫宴给斌椿留下了深刻非凡的印象:

几疑此身在天上瑶池,所与接谈者皆金甲天神、蕊珠仙子,非复人间世矣。

可是,这段引文偏偏又被编辑钟叔河删除了!有趣的是,钟氏决定删除的两段记录,一则描述“地狱”,一则描述“天堂”。这两种极端恐怕都让顾虑“政治正确性”的当代编辑惴惴不安:

前者过度诋毁土著居民,后者又对英国王室太过恭维。

王韬《漫游随录》的一段话更为清楚地展现了这种等级划分:

余自香港启行,由新嘉坡而槟榔屿而锡兰而亚丁而苏彝士,至此始觉景象一新:居民面色渐黄,天气亦稍寒,睛发俱黑,无异华人,士女亦多清秀。古称埃及为文明之国,洵不诬也。复历基改罗,经亚勒山大,渡地中海而泊墨西拿,惜未及登岸。其地多火山,产硫磺。既抵法埠马赛里,眼界顿开,几若别一宇宙。若里昂,若巴黎,名胜之区,几不胜记。逮至伦敦,又似别一洞天。其为繁华之渊薮,游观之坛场,则未有若玻璃巨室者也。

“渐入佳境”这个词可以最好地概括王韬笔下的旅程:从让人不欢的香港逐渐拾阶而上,其顶点是伦敦的水晶宫。当王韬初次抵达香港时,他对这个城市的嫌恶溢于言表:“山童赭而水汩淢,人民椎鲁,言语侏离,乍至几不可耐。”因为埃及人有着与中国人一样的黑色眼睛和头发,作者有保留地对之进行称赞。埃及作为“文明之国”的美名也让王韬有所敬重。法国被称为“别一宇宙”,而伦敦则更是“别一洞天”,一个用来指称人间仙境的道家词汇。从焦热丑恶的地狱山水出发,经过“稍寒”和“多清秀”的炼狱,王韬最终踏入天堂。

与王韬的旅程截然相反,张德彝逐渐落入他眼中人类文明阶梯的底层。在第二次出访海外时,张德彝从旧金山取水路前往纽约,他的船分别在阿卡普尔科、科隆、巴拿马(也被美国移民称为阿斯滨渥,张德彝翻译为阿斯浜额)停泊。张德彝如此形容他在巴拿马的所见:

房皆竹作间架,叶代陶瓦,矮小鄙陋,逊于西贡多矣。人则面目肥大,扁鼻大骨,黑黄不一。男女老幼望之如鬼,骇然可畏。

在这一类的描述中最常出现的形象是“鬼”,或者其他生物如青蛙和鸟类:在两种情况里,异域民族都被视为低于人类或非人。在漫长的海上旅途中,斌椿通过作诗来遣兴。其中一首《黑人谣》描写了在船上的锅炉房工作的黑人劳工。

山苍苍,海茫茫,阿非利加洲境长。

黑人肌肉黝如墨,啾啾跳跃嘻炎荒。

冰蚕不知寒,火鼠不畏热,

黑人受直佣舟中,敢向洪炉当火烈。

洪炉烈火金铁熔,赤身岂怯光焰红。

临阵冲锋称敢死,食人之禄能输忠。

吁嗟乎!蹈汤赴火亦不怨,

其形虽恶心可赞,愿以此为臣子劝。

诗开始两句有意回应著名的《敕勒歌》。这是一首六世纪的鲜卑歌曲,结尾两行展现了一幅草原风景:

天苍苍,野茫茫,

风吹草低见牛羊。

在斌椿诗中,苍茫之后所见的不是“牛羊”而是黑人劳工。随后诗人用“冰蚕”“火鼠”来比喻他们,进一步彰显了诗歌开头所暗示的人兽互换与比对。这些神话传说里的动物对自己的生存环境太过熟悉和适应,因此不知寒暑,斌椿认为黑人也是如此,所以他们能够“啾啾跳跃嘻炎荒”地生存在非洲大陆之上。在斌椿看来,黑人的这种特质让他们最适合在热带海船上的锅炉房中工作:他们的工作是由自然法则决定和支配的。在斌椿创作此诗的一年之后,另一位清政府官员志刚经过巴拿马,听说两万广州工人在此进行铁路建设时死于热带气候和恶劣的生活条件。志刚叹息说:“很哉!故以阿非里加热地之人处之,稍为适宜也。”与斌椿相似,志刚诉诸自然法则,来证明社会剥削与等级差异的合理。

对非洲黑人的描写也展示了被作者理想化的“自然之子”的形象:他们心地单纯、无忧无虑,但同时也愚昧无知、未经过文明的开化,就像鸟类一样地“啾啾跳跃”。这种表面的赞美掩盖了严重的种族歧视和自我优越性。诗人在诗歌末尾还赞扬了黑人“形恶”下的“臣子”之“忠”,而他们的“忠”无疑也源于他们根本上的愚昧无知。这大概是中国传统里最接近“高尚的野蛮人”(noble savage)概念的描写了。“高尚的野蛮人”作为一种修辞策略在今天中国学术界内外仍可看到,它对历史中或当代的非汉民族做出理想化描述,对之进行充满优越感的明褒实贬。伊甸园式的想象总是一把双刃剑,它把对“朴实和纯洁”的欲望投射到外族身上,让人一方面羡慕这些外族未被文明“污染”的生存状态;另一方面也可以通过表达这样的羡慕来确认自己的文化优越性。

斌椿赞美黑人劳工是一切“臣子”的模范,他从而也把自己——一个清王朝的臣子——放在了社会与种族等级混杂交织的话语网络中。不用说,他认为华夏民族在等级阶梯上远高于非洲的族群。这个观点不论是当时还是现在都相当普遍地存在于中国社会。当美国在1880年通过了禁止或限制华工移民的“排华法案”后,黄遵宪愤愤不平地写诗一首,其中有道:

皇华与大汉,第供异族谑。

不如黑奴蠢,随处安浑噩。

“浑噩”有时可以作为褒义词指称上古时期淳朴的存在状态,但是在这里它只意味着不开化和愚昧。诗人想当然地认为黑奴没有情感,因此随处可以安顿身心,这其中的种族藐视情绪是不言而喻的。1868年6月6日,张德彝在华盛顿的黑人社区散步后在日记里写道:

盖合众国二百年来,已化阿美里加三十六邦,已化男女令为奴仆,服与众同,惟语音稍异,为另种土语……其未化诸邦,仍穴居于野,攫兽为食,面图五色,身着翎毛,别之为西印度。

除了常识错误,这则日记把“未化”民族与“穴”“野”“兽”“翎毛”等词汇进行交叉并置的修辞策略也是值得注意的。

然而志刚不可能知道的是,在他下如此论断的十五年前,一位法国外交家、思想家约瑟•亚瑟•德高比诺发表了题为《论人类种族的不平等》的著作。曾经预言汉族最终会把满族驱除出境的德高比诺,在这本书中发展了一套基于种族的人口统计学理论。德高比诺把人类种族分为白种、黄种和黑种。他虽然认可黄种人要比黑种人优越,但把白种人置于梯级的最高层。一个像志刚这样的清朝外交官一定会认为如此的分类荒唐可笑,坚持把黄种人放在第一位;但是,只要他赞同对人类社会采取这样具有等级差异的分类法,那么每个视己为贵的种族都有可能在他族眼中沦为低贱。只有彻底取消等级结构本身,才有望为自己的种族获得平等的对待和尊重。

下面我们来看一下本节的最后一个事例。中国旅客在亚洲的邻国游访时,经常注意到另一个让他们感到困扰的现象,也就是说在他们看来,男女两性之间缺少明显的身体差别。斌椿如是评价西贡人:“男子蓄发挽髻,多无须。女子赤足,无簪珥。所见莫辨雌雄。”这给斌椿留下了深刻的印象,他为此作诗一首:

青山短短发垂丝,趺足科头一样姿。

郎已及笄侬未冠,谁能辨我是雄雌?

在中国传统中,笄礼和冠礼分别标志着女童和男童步入成年。斌椿在第三行颠倒性别以造成讽刺的效果。因为儒家传统大力强调“男女有别”,从清朝官员眼里看到的性别标志的混乱无疑是越南的“异域性”和“野蛮性”的又一体现。

在异国旅行的游客,对建立在差异、排斥和隔离基础之上的象征性秩序感到一种格外迫切的需要,以求维持清晰的自我定义。在西贡不仅有许多中国移民与商人,而且中文是共用的书写语言,甚至“郡县名与华同”:“他者”如此接近“自我”,造成了更多的焦虑不安。斌椿在西贡对性别混乱的观察,隐隐地呼应了中国传统中长期以来对跨越性别界限的焦虑。早期正史经常对诸如变性和“服妖”(包括各种被视为异常的着装风格,比如女子作男性化装束或者男子作女性化装束)等“反常”现象进行记录。虽然女扮男装往往是出于比较道德的和被社会认可的原因(比如花木兰替父从军),但男扮女装——除非是在戏台上,而就算戏子在中国古代也是受到蔑视的职业——则几乎无一例外地被视为有悖道德。中国作者对西贡人性征不明的非难,表达了作者自身对“去男性化”的不安。

具有讽刺意味的是,就在斌椿和志刚带领的团队在他乡游历观风时,他们自己也成为异国居民观看的对象,而且当地居民常常对他们的性别感到困惑。张德彝的日记记录了使团成员若干次被当地人错认为女子的经历。当斌椿、张德彝等在伦敦水晶宫参观时,很多观光者都“欣喜无极,且言从未见中土人有如此装束者,前后追随,欲言而不得”。在柏林购买普鲁士国王和王后的画像时:

店前之男女拥看华人者,老幼约以千计。及入画铺,众皆先睹为快,冲入屋内几无隙地,主人强阻乃止。买毕,欲出不能移步。主人会意,引明向后门走。众知之,皆从铺内穿出,阍者欲闭门而不可得。众人拥出,追随瞻顾,及将入店之时,男女围拥又不得入。明乃持伞柄挥之,众始退,盖因以英语浼之再三不去故也。登楼俯视,男女老幼尚蚁聚楼下未去。

据张德彝记载,他们是在美国受到了当地公众最热情的欢迎,当使团访问波士顿时:

男女开窗眺望,免冠摇巾,击掌飞花,口呼贺来。有举中国伞者,有摇中土绣花绸缎者,有铺红被列烟具磁盘于窗下者,有戴中土秋帽者。总之,凡有些须华物,无不炫之。沿途人多,竟有骑樯跨脊、攀树登梯者。

然而,让张德彝感到极为窘迫的是,因为张德彝和使团中的其他年轻人尚未蓄须,又留着长辫,身穿长袍,他们经常被本地人错认为女子。这种尴尬境遇第一次发生在法国马赛,当时使团成员在他们的右协理法国人德善(又称德一斋,E. Deschamps)的陪同下正要离开酒馆:

出门有乡愚男妇七八人,问德一斋曰:“此何国人也?”善曰:“中华人也。”又曰:“彼长须者固是男子,其无须者是妇人乎?”善笑曰:“皆男人也。”闻者咸笑。回时又有二三小儿,见彝等乃大声呼曰:“快来看中国妇人!”连声跑过篱墙而去。

对这一事件的记录有两个版本,上文引自《小方壶宅舆地丛抄》本。丛书编辑王锡祺(1855—1913)从1877年开始收集丛书所录用的版本,张德彝《航海述奇》的小方壶本应该是张回国后不久即出版的,其序言写于1867年。晚年的张德彝重新抄写了自己的日记,在抄写过程中,他也对日记做了修订和编辑。因此,我们所看到的这些十九世纪的游记不仅受到当代编辑的删削(如上文钟叔河对斌椿日记所做的删除),它们也经过了作者本人的改写以及十九世纪的编辑/出版者的审订。在张德彝修改后的定本也就是后来《走向世界》丛书所采取的版本中,上面的引文被改动如下(着重号者标示异文):

有乡愚男女数人,问德善曰:“此何国人也?”善曰:“中华人也。”又曰:“彼修髯而发苍者,谅是男子。其无须而丰姿韶秀者,果巾帼耶?”善笑曰:“皆男子也。”闻者咸鼓掌而笑。归时一路黄童白叟,有咨询者,有指画者,有诧异者,有艳羡者,争先睹之为快。

这里的改动有几点引人注目。首先,原文的语言被刻意地修饰了。较为口语化和平铺直叙的“妇人”被改成“巾帼”;“长须者”改为“修髯而发苍”;甚至“男人”也被更加文雅的表达“男子”所替换。“丰姿韶秀”经常用来描述年轻貌美的男子,在这里它被加在“无须者”之后作为修饰。当地人对德善的反应从意思模糊的“笑”(有可能是嘲笑)变成了意义清晰的“鼓掌而笑”,这样一来很明显是在对访客表示赞许,无论是欢呼、惊奇还是赞赏。另一处值得注意的改变是删除了原文中儿童的呼叫,取而代之的是旁观者对中国游客的“诧异”和“艳羡”。这些改动大大地饰和美化了原文的叙事。

年长的清朝官员斌椿在西贡观察到性别标识的缺失——特别是当他看到那些无须而长发的西贡男子时(虽然那其实正是清朝统治前汉族男子的发式)——这既给他带来自我优越感,又让他觉得不适;而年轻的汉族旗人张德彝在外国游历时却被误认为女子。在日记的原稿中,张用客观直白的口气叙述自己尴尬的经历;但后来在重新誊抄日记时,张德彝却做出修饰改动,显然是为了给自己保留体面和尊严。文本的改动显示出中华游客并不介意成为异域人的观看对象,只要观看的目光充满惊奇、赞叹和艳羡;当性别困惑和混淆直接涉及他个人的时候,张德彝感到非常不安。

1867年,也就是在张德彝首次出洋的一年之后,王韬抵达英国。在苏格兰旅游之时,王韬同样被误认为女子:

北境童稚未睹华人者,辄指目之曰:“此戴尼礼地也。”或曰:“否,詹五威孚耳。”英方言呼中国曰戴尼,其曰礼地者,华言妇人也。其曰威孚者,华言妻也。时詹五未去,故有是说。

对此王韬发出一通冗长的议论:

噫嘻!余本一雄奇男子,今遇不识者,竟欲雌之矣。忝此须眉,蒙以巾帼,谁实辨之?迷离扑朔,掷身沧波,托足异国,不为雄飞,甘为雌伏,听此童言,讵非终身之谶语哉!

和张德彝一样,这件事给他带来的心理冲击让王韬不得不把它记录下来。同时,通过对一件小事发出和事件本身颇为不相称的洋洋宏论,王韬试图挽回些许尊严。具体来说,他在叙述中融合了两种传统修辞策略:一是宣称缺乏相知,一是视童谣为谶语。王韬曾因与太平军的关联被清政府捕缉,他先是出亡香港,后来逃往国外。这里他用性别错置来象征他的流亡身份,称自己为“雌伏”。“迷离扑朔”来自古诗《木兰辞》:

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离。

双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

在《木兰辞》中,花木兰从军十年,转战于北方边塞,只有当她回到故乡之后才又重着女儿装。同样,对于十九世纪的中国旅客来说,不论那些让人惊骇和窘迫的性别混乱是发生在他者还是自己的身上,它们最终只能发生在远离故乡的异域。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司