- +1

出历史专著的高中生释疑:家里无背景,深知年少成名的压力

【编者按】近期,陕西西安中学为本校高三学生林嘉文的著作《忧乐为天下:范仲淹与庆历新政》开了出版座谈会,嘉宾有陕西师范大学历史文化学院李裕民教授、曹伟副院长、胡耀飞博士后,西北大学文博学院贾连港博士等学者。一时引来媒体和社会各界的关注和议论。应澎湃新闻(www.thepaper.cn)编辑之约,林嘉文独家撰文披露他从对历史感兴趣到走上史学研究之路的心路历程。

由百家讲坛结缘史学

1998年5月,我出生在西安的一个知识分子家庭。我的母亲是一名小学教师,父亲在一所法律院校工作,外公外婆都是中学的理科教师,外曾祖父教过中学的语文,勉强算得上是书香门第,但没什么大知识分子,更谈不上家里有人从事和历史研究有关的工作。

上小学以前,我背过很多诗词卡片,这可能是和我同辈的许多孩子都有过的记忆——那时候背这些东西完全是自愿的。每次家庭聚餐,家里人都会让我起来背诵几首诗词来表现所谓的早慧,在那样的年纪里我自己也判断不了这样做对还是不对,只是从大人们的赞誉中感受到虚荣心的极大满足——这已足以激励我记诵更多的诗词。

真正开启我阅读兴趣并引导我走上读史之路的是我的小学班主任钱瑞老师。也可能是升学压力小,我觉得当年我就读的西安小学实行的是素质教育。记得低年级的时候学校里总是开展背诗词和文言的活动,我在这方面就很擅长,大概背了几百篇吧。不过那时候背的很多东西都是错的,像《岳阳楼记》,背书时都要在“刻唐贤”和“今人诗赋于其上”中间断开,这样“今人”就成了主语,“诗赋”成了动词,可“唐贤”本身显然不能被刻到岳阳楼上去。另外,学校每学期还组织我们去书店读书买书,所以在低年级的时候,我也和多数人一样是从读注音的四大名著开始念书的。

我念小学这几年,正是社会上读史、讲史之风高涨的时候,电视上每天都有很多学术明星。一开始是我母亲还有姥姥、姥爷很喜欢看《百家讲坛》之类的节目,我也跟着看。我父亲并不喜欢历史,他是政教系出身的,后来转换到邻近的法学领域,是因为厌烦政治的虚伪,他曾长期把历史当作为现实背书的工具。后来因为我孜孜于翻检故纸堆,他才弄来一套蔡东藩的《历朝通俗演义》。那时我还在念小学,他常会在饭桌上谈起他的阅读心得,尽管后来我们交流渐少,但这种因读史而生的父子情大抵是别的家庭难有的。

有一次学校组织汇报读书的演讲比赛,我便几乎照着电视上的讲课内容和说话方式表演了二十多分钟,结果在班里引来掌声雷动,我当然很受鼓励。后来大概有一两年的时间,我每天早上六点钟起来看电视节目。记得那时《百家讲坛》的播出时间是六点四十,我总是六点就起来收拾收拾,吃过早餐就看电视,直到七点二十节目播完。现在我已很多年不看了,连电视都很少开,但很怀念那时单纯、执着的劲头。

坚持每天看《百家讲坛》,给我带来不少益处。我感觉最重要的两点,一是耳音灌得熟,主讲人念文献时抑扬顿挫,本身就训练断句,加上必要的解释,所以我后来对文言几乎无师自通;二来是熟悉职官,真正学历史的人大概都能明白职官对史学研究有多重要。

小学时我特别爱展现自己。全校的阅读课由王琦老师一人承担,我跟王老师关系特别好,所以经常翘本班的课,到各年级的读书课上讲演历史方面的内容。我忘了在念几年级时跟钱老师带的两个师大的实习生关系特别好,拉着两个姐姐轮着听我给不同的年级讲课。我全然不懂学术规范,但那时已经开始看一些今人著作,也读白话节选的《资治通鉴》《吕氏春秋》《三国志》等。

今年1月初,我作为帮助培训选手的“智囊”陪同西安中学《中华好故事》团队赴浙江参与节目录制,遇到了钱文忠教授。我其实2007年就见过他,那年我九岁,曾在省台广播里做过一两次读书分享节目。钱教授是电视上的“学术明星”,大概是那年11月或12月,他在西安签售,我作为广播台的小记者去采访,他在会上和我握手的合影还见于次日西安的本地报纸。八年过去,钱教授当然记不得我是谁了,我也没好意思提及往事,当我重新向他介绍自己——林嘉文,高二学生,学术兴趣在西夏学和宋史,私淑李范文先生——并呈上我的《当道家统治中国》时,我突然为时光流转而心生感慨。回家后我翻出当年的合影和签名书,望着扉页上钱老师签写的已失效的雅虎邮箱,忆起当年还自学过几句蹩脚的梵文,不禁为过去天真的自己感到想笑。不管那股风潮到底有没有把真正严肃的史学变成时尚,不论学界对当年的学术明星怎样评价,我自己确实是那股风潮的受益者。

确立学术研究的方向

如今想来,我仔细阅读过的第一本和我现在的学术兴趣相关的学术著作应该是李锡厚和白滨两位先生合著的《辽金西夏史》,那应该是在小学高年级。当初买这本书应该是很随意的,就是纯粹看书名,没意识到它是枯燥的断代史。

我对民族史的兴趣完全来自于小时候的叛逆,那时候觉得,凭什么汉族政权打少数民族政权就是“开疆拓土”的“赫赫武功”,而少数民族政权打汉人政权就是“侵略”?加上那时看到吕思勉在《白话本国史》里对秦桧、岳飞的评价,觉得很有道理,于是关心起民族史来。大概就是在六年级、初一这段时间,我买了好几本林幹先生的书来读,如《东胡史》、《匈奴史》、《中国古代北方民族通论》等,一下对北方民族史有了一套基本的知识底子。

小学毕业后我曾到云南旅游,走览崇圣寺等地,很喜欢西南的风光,回去后就买了谷跃娟教授的《南诏史概要》,那是一本薄薄的小书,从那里面知道了尤中先生,进而了解到方国瑜先生及其弟子林超民先生,本想找他们的著作来读,但方先生的书不好买,加上少年人的兴头总是一阵一阵的,遂作罢。过了一年,虽然买下了《尤中文集》,却没怎么细读。

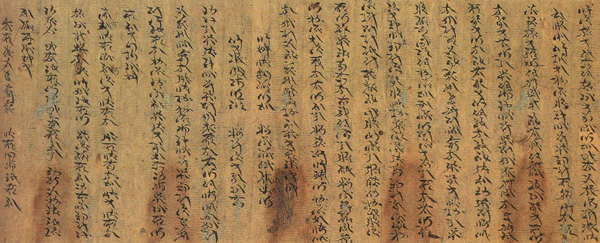

李先生和白先生合作的《辽金西夏史》对辽、夏、金的语言文字只作了极为粗浅的介绍,可能是那时给这些民族古文字排版不易,正文里连例字都没有。恰好插页上有西夏文佛经的图片,那种整齐排列的感觉令我觉得太惊艳了。所以初一时我给班里的同学讲辽、夏、金的历史,大概是说宋辽、宋夏的交往基本平等,那时我还没看过陶晋生先生的书,但和陶先生文章的意思有相合之处。那次我就专门抄了李、白二先生书前照片上的那些西夏文给同学们看,回家后就有点少年人赌气的心理,打算正式开始认真学西夏文。也就是在那时候,我才觉得自己以后的学术方向会是西夏学,之前都是对整个中国古代民族史泛泛阅读。在这前后我读了吴天墀先生的《西夏史稿》、李蔚先生的《简明西夏史》、周伟洲先生的《早期党项史研究》、孙伯君先生编的《国外早期西夏学论集》等书,对西夏历史和西夏学有了基本的了解,特别是当时觉得这是一门绝学,想到自己以此为志业,内心隐隐有一种自豪感。

白滨先生写过一本半回忆性质的随笔叫《寻找被遗忘的王朝》,里面提到了一些中国西夏学发展的往事,那本书对我也有影响,特别是在树立坚持走西夏学研究这条路的志向方面。另外,我通过白先生的著作了解到王明珂先生的《羌在汉藏之间》,这本书对我影响极大,启发了我对“民族”形成的认识,破除了我对汉化论的迷信。我后来对西夏族源和西夏文化的一些看法,就受到民族人类学领域一些建构主义学说的启发,觉得西夏文化也是具有建构性的,党项本身出身广义的羌,在元昊时期通过一系列统一文化的对内措施以及与宋作战的外向途径建构了辖域内民族对“党项族”这一概念共同的文化和心理认同,在某种程度上建构了所谓的“党项族”。西夏虽然没有明显的内亚性,但也绝不该如过去那样被片面地视作汉化王朝,而应该看到它内部多重的治理秩序和文化秩序,中晚唐时期的党项也并非全都保持倾向中原的立场,相反,从唐中叶直到后来西夏立国,对吐蕃诸部控制地区的文化甚至政权的认同始终或大或小地影响着党项诸部。这完全是跳脱出传统视野的认识。

近年来的西夏学研究一个最大的特点就是重文献轻历史,这固然是一种很有学术眼光的选择,毕竟西夏学比辽金史研究在出土的民族文字文献和汉文文献的拥有量上有多得多的优势,西夏学主要依靠对西夏文文献和黑城汉文社会文书的研究来支撑这个学科的独立性和价值,但是从目前的几部西夏断代通史的情况看,问题意识仍有值得完善之处。中学时我读桑原骘藏、和田清等日本前辈的论著以及刘浦江教授那几篇研究契丹父子连名制、“青牛白马”说的文章,包括后来看到罗新教授关于北朝传统的一些说法,都觉得他们的民族史研究有一种史论建构的意识,而西夏民族文化的建构主义特性及多元性又很鲜明,但以往的研究只满足于平面化的描述,这让我觉得自己可以有补充前人的地方,当然西夏史在史料方面数量少、类型相对集中的特点也是不得不考虑的因素。不过这几年已有一些从法律、器物或风俗层面考究西夏制度的辽金渊源的文章,其实还可以关注一下西夏在世俗层面上受吐蕃的影响。

刚开始自学西夏文的时候,我还不太懂得注意西夏文书写规范的问题,更别提见识景永时先生开发的西夏文字处理系统以及韩小忙先生的正字研究了。那时我只知以《掌中珠》为入门之钥,所以买了李范文先生的《夏汉字典》和《宋代西北方音》,照着《宋代西北方音》后面的整理手抄本《掌中珠》学西夏文。现在看来,拿《夏汉字典》《文海》入门,再结合对佛经对译以及电脑录入西夏文文献的练习,学习效果可能更好,而且一定要多欣赏西夏文文献原件,感受西夏文的字形之美。

由于那时没有比较系统的西夏文学习教材,我对西夏文语法了解不多,手头也不像现在有很多西夏文文献的电子照片。因条件所限,我能搜集到的对译材料也不多,不方便自我练习翻译,而且我对西夏文佛经的兴趣不大,所以自然地联想到去兼及宋史方面的研究。小学时读过虞云国先生的《细说宋朝》,但后来在念中学时能在宋史这方面有较大长进,很大程度上有赖于我在网络上的学习。

微博上有很多史学界的前辈,他们常常谈到学问,碰巧有好几位都是唐宋史方向的,所以我也搜读他们的著作,有时他们晒自己买的书,我也会按图索骥,这样初中时就读到余英时、王曾瑜、王水照、田浩、邓小南、柳立言、黄宽重、刘静贞、平田茂树、包伟民等学者的著作,当然像张荫麟、陈寅恪、蒙文通、邓广铭、唐长孺、周一良、王仲荦、谷川道雄、漆侠等前辈名家的书也读了不少,了解了诸如政治过程论、唐宋变革论、新清史、新文化史等史学方面的理论、话题,对韦伯、萨义德、王铭铭等人的一些社会科学和人类学的著作也有所涉猎。其中刘子健先生的《中国转向内在》、余英时先生的《朱熹的历史世界》和邓小南先生的《祖宗之法》对我影响较大,在写《救斯文之薄》时之所以会选择把庆历时的新政和党议放在整个北宋新儒学运动的背景中去考察,就是受这种把政治史和思想史相结合的研究方法的影响,并关心政治文化。邓广铭先生有篇《略论宋学》,我印象很深,这篇文章好像也是初中时读到的,它一开篇就说理学是可以说成是新儒学的,但新儒家还有一些人物不是理学家,这些人的学术在北宋属于宋学。这一下打开了我的视野,所以后来写书时我才想到从新儒家的身份立场去理解范仲淹、欧阳修这些人的一些行为主张。

不过现在看来,最先被政治文化史的论著吸引对当时只是初学的我来说也有不好的一面,就是我没有像李裕民先生那样专攻过文献和考据,而政治文化史的研究有点“飘”。现在看起来我当年最该先从制度史上手,可惜这些东西都是后来才恶补的。另外,刘子健先生的著作为我审视“唐宋变革”论提供了新思路,不过后来我直接变得质疑作为史学表述的任何“变革论”本身的成立了,谈“变革”太多,其实最后都泛化了,这点我在《救斯文之薄》的序言里提过。另外我在自序里半开玩笑地说以后说不定会有人研究现代学者对宋代士人生态的想象,其实是受了初中时在往复论坛上读的吴铮强教授对《朱熹的历史世界》和《祖宗之法》的书评的启发,他把《朱熹的历史世界》当作一个学术文本,从史学语境出发来评析。所以后来我在书稿中论及宋代士大夫政治时,才会对一些相关的研究成果抱有一种审慎的意识。

念初中时,我还经常在微博上看时贤晒他们参加什么会议,也会留心这些会议的议题和参会的嘉宾,甚至留心他们偶尔在网上闲聊的学林趣谈,连掌故和牢骚话都能被我从中榨出有关学术和学界的信息。慢慢地,我也变得经常参与讨论,像今年我参与讨论“新清史”,就被《东方早报》转载;过去应编辑之邀写过一两篇小书评,还曾引得几位老师的批评指教。后来发现他们大多更重视读一手文献,这才启发我在史学研究上上了道。我粗略地自学了文献学、目录学以及学术规范的知识,开始大量阅读关于宋史的一手文献,有时刚回家身上发懒不想换衣服,倚在墙上就能抽出本笔记史料看上一两则文献记载,像《涑水记闻》《湘山野录》《墨庄漫录》等书,有部分内容就是这么读的。我不做卡片,但读书时喜欢折角,有时折角的地方过一阵就忘了要点在哪里,一开始还有点懊恼,后来也就洒脱地适应了我的“忘性”,大不了就把那段史料再看一遍。

平日多在书架前“巡阅”,仅仅是望望书名便也能勾连起些有用的回忆和联想。我出版的两本著作都引证了不少参考书,但这并不意味每本参考书我都从头到尾认真读过。我藏书不算少,但我根本答不上来自己一年的读书量,因为我觉得自己平常写作更多是在“用书”,往往只精读有用的章节,然后会用到很大量的书籍。好在我父母舍得花钱让我恣意买书,特别是我后来有了一定水平,在选书上变得讲究之后,他们几乎从不给我设限,只要我想买书,他们都会答应,大大满足了我购置史料文献的需要,最后弄得家里但凡有个角落我都要用纸箱在那里垒上藏书。

坦白即克服

从小到大,只要在应试体制下的成绩不出太大问题,父母一向全力支持我的兴趣,无论是购置很贵的大部头古籍,还是送我参与活动,他们都没有意见。我家住西安北郊,经常要跨大半个城市去陕师大长安校区查资料或者听报告,父母对此从来都不打绊子地配合。学校对我也比较宽松,有时我跟老师讲自己赶稿紧张,偶尔请上半天假,班主任也就批了。高一时的历史老师刘雅雯与我亦师亦友,甚至友的关系更重一点,以致我从不叫她“老师”。我是她师范本科毕业后带的第一届学生,刘雅雯很保守,但同时单纯且理想主义,这时常让偶感疲于世俗交际的我感到惭愧。高二、高三的历史老师刘文芳被我叫作“刘姐姐”,其实她快五十了,我从不会故意发难于学校的老师,但“刘姐姐”偶尔打趣说自己讲课很怕被“林老师”挑错。我的学术训练完全是在中学教育以外自成的一套,然而父母、师友、学校给予我的宽容还是起了些作用的。

一般人都认为我对历史有浓厚兴趣,过去我自己也认同这样的看法,但后来一度怀疑自己,就是我突然不清楚什么样的感受叫真正喜欢历史,进而怀疑自己的选择。对学术体制和学界生态有所了解之后,我不知道我该不该动摇自己的选择。那段时间我虽然坚持学习,但跟别人说起这个学科,总有点菲薄之意,以致文理分科的时候,同学如果问我选哪科,我都跟他们讲选理科好,当他们反问我为什么选文科时,我就说自己在这方面有了一点积累,不想重头再来。后来自己想明白,即使弄不清是不是喜爱史学,几年来我也把它当作一份熟悉的工作习惯下来了,因为当初与史学结缘本就不是为了猎奇,而是潜移默化自然而然的。我现在很满意自己这种把史学研究当日常工作去习惯的状态,很多人看起来狂热地热爱历史,这样的人若是孩子,那他可能只是热爱故事;要是稍微大一点的人,那他可能喜欢的只是他想象中的学问和学界。总之,真实的学术生活十有八九会让他们尴尬,而我有颗平常心,可以处之坦然。另外,我也不用像一些学历史的人遮遮掩掩、底气不足还得对别人吹捧自己的志业有用,那样子有点窝囊。史学就是纯粹的,它那点现实功用比不过专精的各门社会科学,坦白史学的无用,那才是真正克服了心中的不自信。

这番思想开悟几乎和我撰写两本著作同时。上高中前撰写的《文景之治》纯粹是闲读史汉的意外之笔,后来更名为《当道家统治中国》出版——那个关于道家的卖点是出版方提炼的。我在学术兴趣上没有过大的转向,第一本书之所以会是秦汉史方向,一是因为此前积累了一些读书时写下的散漫的小随笔;二是觉得对自己的专业方向应该认真严谨一些,过早出书可能会被人们觉得功利毛躁。我那时根本谈不上什么学术积累,小学毕业后读韩兆琦注本的《史记》,觉得楚国的政治文化及整个战国时代的历史特征对秦汉之际的历史发展有影响,认为刘邦灭楚算是帝制取代战国贵族政治的“二次革命”。后来为写历史随笔去看田余庆先生的《说张楚》,这才发现自己少时浅薄的想法,竟也与学术大家的名篇有少许的偶合之处。

2014年6月,《当道家统治中国》出版,我提出拒绝配合出版方和学校的任何宣传,并要求隐瞒年龄、不要炒作。其实《忧乐为天下》出版后的舆论反应,完全合乎我高一出《当道家统治中国》时的担忧,从初中起就熟悉网络舆情的我太容易想到如今的社会上很多人不太欢迎别人的年少成名,大家对年少有才华的人并不看好,会顺理应当地认为其中有作假,或者想当然地料定别人会“伤仲永”。我那时已未卜先知地畏惧媒体的压力以及被捧杀的可能了,所以实在不愿让自己白白成为这些舆论泡沫下的牺牲品,不想自己宁静的读书生活被打扰。更何况,《当道家统治中国》是我自己都觉得有不少遗憾的通俗随笔,所以更不愿炒作了。我为我当时自私的选择而对读客公司和西安中学都感到抱歉,以致出第二本书时我没再好意思推脱出版座谈会。

受到对自我价值的困惑,加上高中学业的负担,还有我一向糟糕的身体状况,去年夏天我为《当道家统治中国》的出版丝毫高兴不起来。去年暑假集中撰写、修改《救斯文之薄》时,身心压抑感极强。之所以在写完《文景之治》后又有写《救斯文之薄》的愿望,是发现自己能出书以后,为自己没能以学术书的形式展现自己在宋史和西夏学方面的学术能力而遗憾。由于不是自费出版,后来在注释和绪论(即出版稿的附录1)上不得不作出妥协。

快年底的时候交了“齐清定”稿,今年1月又为《中华好故事》的事去杭州,看着我们学校三个选手在录制现场的志得意满,并最终赢得冠军,我真为那股少年英气感到高兴。但是另一方面,从他们身上我好像看到了我的过去,我也曾在年少轻狂的时光里贪恋过这种张扬外向而为我换得的诸多溢美,曾陶醉于在别人面前滔滔不绝、纵论古今,可是自打上了初中,我渐渐沉默,变得难以因别人的夸奖而获得欣悦的感觉,甚至会为自己出了书而感到焦虑,害怕曝光。随着知识的积累,我反而越发认识到自己的无知,我无法伪饰自己,在被谬赞时感受不到心安理得。那段日子里灰心的样子看似高傲,其实本质上是一种偏向于消极、压抑的冷静,一如苏舜钦的诗,“青云失路初心远,白雪盈簪壮志闲”,看似有淡然的豁达,背后何尝没有失望与苦闷。但就在我在杭州那几天,我看着三个几乎与我差不多同龄的学生的兴奋、狂喜,不禁畅想起他们的未来,他们会不会重蹈我的心路?我站在一个旁观者的角度审视自己往昔的经历,突然明白应该怎样正视过去的这些感受。

在《救斯文之薄》基本完稿后,我即抓住高二紧张的空闲时间计划起为自己补充新的知识,在李范文先生的一再叮嘱下,我开始自学音韵学。又受好友王荣飞兄的影响,更重要的是李裕民先生也有这样的建议,我亦开始旁及一些藏学的知识,以今日为明日的起点。虽然自己不是罗福苌那样的天才,但前辈学人也有不少都是很早起步的,我无非是没有依从现代社会里很多人的观念,并未以年龄和身份限制自己学术进步及社会交往的可能,可谁又能说那个熬过中小学12年教育才能触碰学问的教条规则一定对呢?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司