- +1

微信群发表不实言论侵害名誉权 法院:道歉并赔偿

在微信群里发表不实言论

给对方造成很大影响

你可能已经侵害了他人的名誉权了!

近日,德清法院调解结案了一起名誉权纠纷案件,当事人双方陈某与张某同为德清县新市镇某村同组村民。

因在城区工作,陈某早已搬到了县城的武康街道居住生活。尽管如此,他仍与村里有着密切的联系,村里集体的大小事项也都有参与知晓。

今年2月,陈某因个人原因需要同组的户主书面签字确认自己在村里有两间房屋的情况。于是,陈某打印了情况说明并挨家挨户上门请户主帮忙签字,大部分户主知晓情况后就签名确认了。陈某来到张某家向其说明了事情原委并希望张某帮忙签字确认,没想到被张某拒绝了。因为之前两家有一点生活上的小矛盾,所以陈某当天就回家了并打算过几天再请自己的老父亲一起来说说。

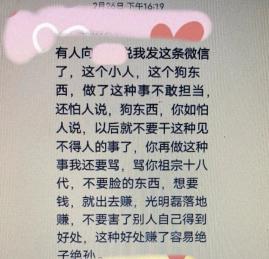

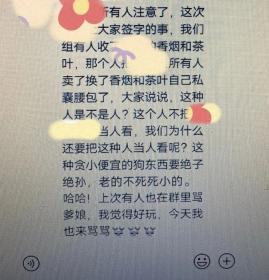

从第二天开始,张某就开始在他们村的交流群里发了很多捏造陈某送礼给户主的信息:“陈某就是因为给村里和其他同组户主送烟、送茶,他们才给他签字的”“没想到是这样的人”······从2月26日到3月15日,张某每天都在微信群里发表上述言论。

陈某私下找张某想要说理但始终被他拒绝,忍无可忍的陈某于是将张某诉至法院,要求张某立即停止在微信群里发表污蔑和诽谤的言论并在群里公开向陈某赔礼道歉,赔偿精神抚慰金人民币5000元。

案件受理后,法官第一时间组织双方开展调解工作,同时邀请了专职调解员、村支书、村里基层调解员参与调解。在多方的共同协作努力下,陈某与张某最终协商达成一致:张某当场赔付5000元精神抚慰金且当面道歉,并在现场在微信群里公开向陈某致歉。至此,案件顺利化解。

法条链接:我国《民法典》第一千零二十四条规定,民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。

法官说法:名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。名誉权是一种具体人格权,也就是指自然人和法人、非法人组织就其自身属性和价值所获得的社会评价,我们享有保有和维护自身名誉的权利。尤其是公民人格尊严受法律保护,本案中被告用侮辱、诽谤等方式损害原告的名誉,被告作为侵权人就应依法承担相应责任。

原标题:《微信群发表不实言论侵害名誉权 法院:道歉并赔偿》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司