- +1

复旦通识·东西交流|邵毅平:中历、西历与“时间主权”

【编者按】全球化的时代,中西文明以更为紧迫的姿态将相互间的理解提上议事日程,文明将因对话而更加精彩。复旦大学通识教育中心组织“中西关系与文明对话”系列,邀请校内外不同学科的学者,从不同视角阐释如何立足本土文化又兼顾全球意识和世界眼光,共同探讨不同文明彼此沟通、相互体认的可能途径。以下是复旦大学中文系教授、博士生导师邵毅平的文章《中历、西历与“时间主权”》。

空间有空间的主权,我们有空间的领土管辖范围;但是采用什么样的历法,进入什么样的时间秩序,这是一个“时间主权”的问题。你进入我的时间秩序,那我就是有“主权”的。在古代的东亚世界,大家都使用中历,也就是中国的历法,就被纳入了中国的时间秩序,接受了中国的“时间主权”;我们现在使用西历,也就是西洋的历法,于是就被纳入了西洋的时间秩序,从属于西洋的“时间主权”。

一、中历:中华文明的时间秩序

子曰,名不正则言不顺。我们首先要为中历正名。

“中历”(也可称“华历”)为“中国历法”、“中华历法”的简称,可以彰示中国历法(中华历法)的本质。笔者一贯主张,应以“中历”(或“华历”)来取代并统一现在各种以偏概全、似是而非的说法(如“夏历”、“阴历”、“农历”、“旧历”之类)。

中历始于战国初期(前427)发明的《四分历》,测定回归年长度365.25日,朔策29.53日,找到十九年七闰的规律,无须“观象”,仅凭推算便可以制“历”,中国由此步入历法时代,至今已有近两千五百年历史,是中华文明的一大标志。

此前夏商周三代“观象授时”,也就是观天象以确定年月日时,有“历”无“法”,所以并无什么“夏历”;传统的中历,从汉武帝开始至今,在夏正、商正、周正里,始终采用“夏正”,民间因此称“夏历”,其实并不准确。因此,中历不是“夏历”。

与一般认为中历只是“阴历”的成见不同,它并不是纯阴历(回历才是纯阴历),而是太阴太阳历,或阴阳合历。“廿四节气”就是依据太阳历(回归年)安排的,“置闰”就是为了协调阴历和阳历(纯阴历,如回历,并不置闰,《明史·外国传》中,曾反复提到采用回历之“西洋”各国“不置闰”之事实)。因此,中历不是“阴历”。

过去的东亚地区以农耕、渔业、航海文明为主,中历既反映太阳的四时变化(廿四节气),适合农业,又表现月亮的阴晴圆缺(潮汐变化),适合渔业、航海,的确可以说是非常适合东亚社会的。中历平年三百五十余天,闰年(十三个月)三百八十余天,如果不安排廿四节气,本来并不适合农业。因此,中历不是“农历”。

况且,阴历不适合农业,阳历才适合农业,既说中历是“阴历”,又说中历是“农历”,本身就是打架的。

即使从百余年前采用西历以后,中历也一直活在我们中间,从来就没有消失,永远也不会过时,怎么就是“旧历”了呢?新中国建立以后,采用“公历”(西历)和“公元”(西元)作为历法和纪年,但也并未说废除中国传统的历法,实际的做法其实一直是二历并用的。因此,中历也不是“旧历”。

历史上人们每提到中历,都会强调其“中国”特质。如元人周达观《真腊风土记》八“室女”条称,真腊(柬埔寨)“每岁于中国四月内……”,“每用中国十月以为正月”;元明间人周致中《异域志》卷上“朝鲜国”条称,古朝鲜“用中国正朔”;近代傅云龙《游历日本余纪》(1887—1889)称:“每当中国七月,为西纪八月。”——所谓“中国四月”、“中国十月”、“中国正朔”、“中国七月”,都是“中历”之意,在他们的下意识中,与“西历”、“西纪”等对举。

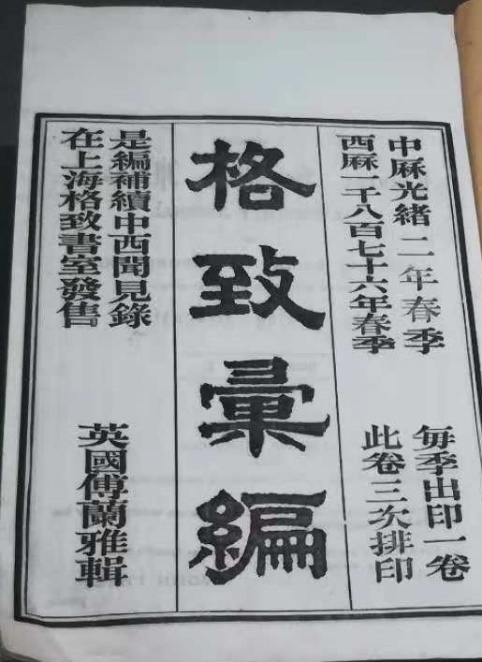

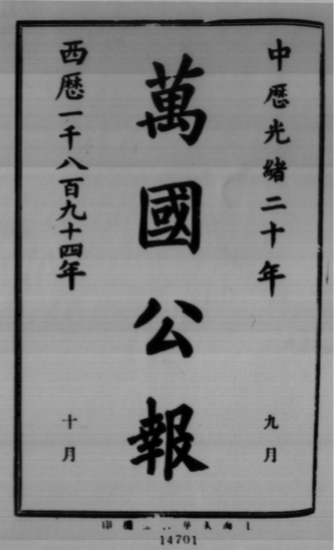

且作为与“西历”相对的称呼,“中历”之称本身由来已久,实非自我作故。西历刚东渐时,近代中国的出版物,常中西历并用对举。如英国圣公会教徒傅兰雅(John Fryer,1839—1928)自费创办的中国近代第一份中文科技期刊《格致汇编》(The Chinese Scientific Magazine),内封上并列印着中历和西历(如“中历光绪二年春季”、“西历一千八百七十六年春季”)。由美国监理会传教士林乐知(Young John Allen,1836—1907)等人在上海创办的《万国公报》,1894年刊载孙中山《上李傅相(李鸿章)书》那期的封面上,并列印着“中历光绪二十年九月”、“西历一千八百九十四年十月”。1901年9月7日签订的《辛丑各国和约》,也是随处“西历”、“中历”对举。李筱圃《日本纪游》(1880)云:“时当中历四月杪,夏菊盛开。”黄遵宪《日本国志》(1887)卷九《天文志》云:“考日本旧用中历,今用西历。”都明确使用“中历”的说法,且中西历对比意识明显。此外,还曾有过“华历”的说法。

现在国内法学界有“中华法系”的说法,指中国传统的法律体系,东亚各国古代法律均曾参照之;算学界有“中算”的说法,指中国传统的算学(日本的“和算”源于中算,可谓中算的一个分支),如黄庆澄《东游日记》(1893)云:“中西算术虽互相表里,然其造算之始,途径微别。中算从九数入手,西算从十字入手。”医药界有“中医”、“中药”的说法,韩国的“韩医”、“韩方”,日本的“汉医”、“汉方”,都是其分支;服饰界有“中华衣冠”的说法,指中国传统的服饰,曾经衣被东亚各国;绘画界有“中国画”的说法,韩国、日本的“东洋画”都是其分支……中历与它们性质相似,属于同一个系统,都是中华文明的标志,历史上皆曾泽被东亚各国,故须以“中历”的称呼,来明确其“中国”特质——如果“中药”叫“农药”,“中算”叫“旧算”,还成什么话!

名正言顺。这种非常合理的中历,中国、朝鲜半岛、日本、琉球、越南等东亚各国一用就是两三千年。使用统一的中国历法,曾经是东亚世界的传统标志之一。在漫长的岁月里,东亚人民依中历来生活、生产,大至国家大事,小至个人生日,无不以中历来标记。可以说,中历作为一种时间秩序,作为一种时间坐标系统,其影响已渗透到东亚社会生活的方方面面。

二、正朔:所以统天下之治也

中历过去在东亚世界的通用,实具有国际秩序的象征意义。宋徐兢《宣和奉使高丽图经》卷四十《同文》云:“正朔,所以统天下之治也。”岁首曰“正”,月首曰“朔”,“正朔”合称,就是历法,代表时间秩序。一个共同的世界,除了划分空间的疆域,还要制定统一的时间,也就是说,得建立时间秩序,这就是“正朔”的重要性之所在(年号尚是附加的)。而从更宏观的“究天人之际”的角度考虑,则也是宇宙三维时空在人世间的反映,有无正朔乃是文明、野蛮的分水岭。清周煌《琉球国志略》卷二《国统》云:“天生民,立之君。自尧舜以来,正朔相承,尊无二上,国统历历可纪;至若四垂荒眇弹丸黑子之地,莫不各君其国,而声教之所未通,即皆甲子无稽,世次湮灭,理有固然。”明张岱《琅嬛文集》卷一《桃源历序》云:“天下何在无历?自古无历者,惟桃花源一村。人以无历,故无汉无魏晋……桃源以外之人,惟多此一历,其事千万,其苦千万,其感慨悲泣千万。”虽然立场不同,但说明时间秩序对于文明的重要性,说明“正朔”(历法)的“统治”意义甚为明晰。

中国是世界上最早发明历法的国家之一,也曾以颁赐历法来宣示对天下的控制。在传统的封贡体制之下,通用或部分通用中国历法,每年由中原朝廷颁赐历本供各国各地区使用,或默认有些国家或地区依据中国历法编出各自的历本,此即所谓的“颁正朔”(上对下,中对外)或“奉正朔”(下对上,外对中),是东亚传统国际秩序的象征之一。

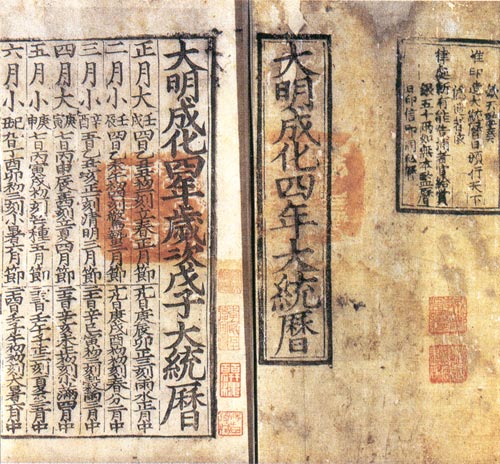

徐兢《宣和奉使高丽图经》卷四十《同文》“正朔”条云:“唐刘仁轨为方州刺史,乃请所颁历及宗庙讳,曰:‘当削平辽海,班示本朝正朔。’及战胜,以兵经略高丽,帅其酋长赴登封之会,卒如初言。”——所谓“班(颁)示本朝正朔”,正是征服和统治的象征。元朝新撰《授时历》成,颁赐天下,“布告遐迩,咸使闻知”(《高丽史》卷二十九《忠烈王世家二》载元帝致高丽国王诏书)。朱元璋登基伊始,也遣使于周边各国,要求朝贡,给予册封,并颁赐《大统历》,以重整东亚世界的时间秩序。《明史·外国传》中,记载了洪武朝赐《大统历》于高丽、朝鲜、安南、日本、琉球、占城、真腊、暹罗、爪哇、三佛齐、须文达那、西洋琐里、琐里等国之事,其他没有明确记载赐历之事的朝贡国,也可以类推。永乐时郑和七下西洋,所至颁中华正朔,宣敷文教,没少颁赐历本给沿途各国;只有到了信奉伊斯兰教的地区,才尊重当地回历,不颁中华正朔。而有些国家朝贡中国时,也会得到中国的历本。《明实录》中,差不多每年都记载了颁赐《大统历》于各国之事。

当然,有时候臣下为了拍皇帝马屁,也会“谎报军情”,把明明没有“奉正朔”的地区,也说成是已经奉了正朔了。如唐僧玄奘的《大唐西域记序论》说,连印度也“咸承正朔,俱沾声教”,就明显是子虚乌有之事。

而“正朔不加”,则是“不臣”,亦即不以之为臣之意,表示对方资格不够,不值得中国费心。“其地不可耕而食也,其民不可臣而畜也,是以外而不内,疏而不戚,政教不及其人,正朔不加其国。”(《汉书·匈奴传下》)“单于非正朔所加,故称敌国,宜待以不臣之礼,位在诸侯王上。”(《汉书·萧望之传》)

这里必须说明的是,“正朔”在中国人的概念里,不仅包括中国的历法,还包括中国的年号(纪年)。对于中国人来说,这是二而一的事情;但是在周边各国,二者却或分或合,呈现出比较复杂的样相。所以,要说“颁正朔”或“奉正朔”,本应是包括历法与年号的,但实际上却未必如此。

古代东亚各国虽于中国年号或奉或否,但于用中国历法却并无二致。也就是说,政治上对中国或顺从或强项,但在时间秩序上则高度一致。行用中国历法,可以说进入了中国的时间秩序,表现出对于中华文明的认同;而只有同时使用中国年号,才可以说意味着政治上的臣服,二者间还是有所区别的。

三、基于中历的东亚传统节日

历史上东亚各国采用了中历以后,中国的节日、风俗就很容易传过去了,正如今天我们采用了西历,西洋的节日、风俗就很容易传过来。古代东亚世界用的是中国的历法,纳入了中国的时间秩序,所以,那时候它们的节日跟中国是一样的。

现在的东亚各国各地区,除日本外,法定纪念日大抵依照西历,传统节日则大抵依照中历。东亚地区现存的传统节日大都与中国的相同,它们过去曾是东亚世界的共同节日,现在也还是若干东亚国家或地区的“保留节目”,可以看作是中国岁时文化影响的产物,悠久的使用中历传统的回声。

仅就中历新年(春节)来说吧,这是中国最大的传统节日。而由于中历在历史上曾经是东亚世界的通用历法,所以过中历新年的国家和地区不止中国一个。春节是中历岁首,本来叫“元旦”,自从中国采用了西历,“元旦”用于西历岁首以后,1914年起才改叫“春节”的。所以,“春节”其实与“春”没什么关系。有人忘了“春节”的来历,以为仅与“春”有关,而又嫌每年在西历中的日期不固定,所以建议改到立春来过春节,这真是数典忘祖了!

也正因此,“春节”在英语里,不应该翻译成“Spring Festival”,而应该翻译成“Chinese New Year”。事实上,后者也比前者历史悠久得多。“Chinese New Year”1704年首度见诸文献,现身于英国古书《行旅集》(A Collection of Voyages and Travels)。“Spring Festival”1917年才首度露面,刊印在英文版的《京报》(Peking Gazette)上,应是对于1914年起中历新年易名为“春节”的呼应,却也遮蔽了其“Chinese New Year”的本义。二词分别在整整三百年或百年后,于2017年增补入《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)。

不过,“Chinese New Year”这一译法,在古代虽说全无问题,但在现代,有时也会引起意想不到的麻烦。比如据说当西洋人向华人祝贺“Chinese New Year”时,同样也过中历新年的中国周边地区的人,就会对其中的“Chinese”感觉异样,有时甚至还会提出抗议说,全球过这一节日的不止华人,何以只称“Chinese New Year”?坚持要求西洋人改称“Lunar New Year”(阴历新年),浑然忘却了这一节日本来就是来自中历的,中国周边地区的人也过这一节日,就是因为历史上他们也曾经使用中历;更何况中历绝不是“阴历”,又怎么能说“Lunar New Year”呢?回历新年才是“Lunar New Year”吧?

正因如此,为“中历”正名已到刻不容缓的地步,否则名不正则言不顺,连“Chinese New Year”也会招致异议的——但如果连我们自己都称“阴历”了,那又怎能怪别人不称“Chinese New Year”而称“Lunar New Year”呢?

2020年末,中医药国际标准的英文名称“Traditional Chinese medicine”,在同样反对称“Chinese New Year”的人的反对声中(他们要求去掉其中的“Chinese”),经过多年的艰苦努力和说服工作,终于得以获得多数票通过,正是一个鼓舞人心的消息和榜样。

四、从中历到西历

进入近代以后,东亚各国纷纷“脱亚入欧”(实际上是“脱中入西”),其标志之一,便是弃中历而改用西历,弃年号(纪元)而改用西元(除日本外)。其实质,就是放弃中国的“时间秩序”,进入西洋的“时间秩序”,脱离中国的“时间主权”,从属于西洋的“时间主权”。

西历就是西洋历法(近代以前曾以“西历”称回历,这里取其今义),在中国又称“新历”、“阳历”、“公历”,但都不确切。早期的西历由古希腊人发明,不是很合理,希罗多德(前484—前430/前420)的《历史》曾指出其缺陷,认为不及埃及人的历法。后来的西历经过了改良,先有西元前45年起用的“儒略历”(西历旧历),后有1582年起用的“格里高利历”(西历新历)。

西历是太阳历、纯阳历,只反映太阳变化,不反映月亮变化(潮汐变化),适合农业,不适合渔业和航海,这是它的一个缺陷,也是其不及中历之处。

与西历密不可分、而又后于西历产生的,是西元。所谓“西元”,其本义是“耶元”,由号称英国第一位学者、神学家、史学家比德(Bede,673—735)创立。他在《时间之性质》一书中,发展了基督教史学奠基者攸西比厄斯(Eusebius,约260—340)的纪年法,提出以传说中的耶稣基督诞生之年(其实这是始终都弄不清楚的)为元年,之前为“基督以前”(Before Christ,缩写为B.C.),亦即现在常说的“西元前”(公元前),之后为“主之生年”或“我主纪年”(Anno Domini,缩写为A.D.),亦即现在常说的“西元”(公元)。在比德自己的著作如《英吉利教会史》中,即采用了这种纪年法,中译本分别译为“主降生前”、“主历”(一说西元525年,教会史家狄奥尼修斯推断耶稣生于古罗马纪元754年,遂定该年为基督元年,也就是西元元年)。这种纪年法先是逐渐成为基督教国家的通用纪元,后来随着近五百年来西方的称霸世界,而逐渐被世界上大多数国家所采用。

在东亚,原来使用传统中历的日本,在明治维新后全面改弦更张,在东亚各国中率先改用西历,且“仿西人以耶稣降生纪元之例,又以神武即位之元年辛酉(前660)为纪元之始……尔后凡外交条约、内国政典,每冠以是称”(黄遵宪《日本国志》卷首《中东年表》)。这是东亚“时间秩序”改变的标志,也是传统“东亚世界”崩溃的象征。

1879年琉球被日本吞并后,琉球也被迫改用西历。

朝鲜末期的1895年末,以当年中历十一月十七日为西历1896年1月1日,从此,朝鲜半岛告别了已使用了约两千年的中历,开始使用西历。同时采用西纪(西元),兼用“檀君纪元”(以前2333年为元年)。

越南改用西历的具体日期不详,应在19世纪末,即法国殖民统治开始以后。就像历史上把中国历法改称为越南历法一样,据说越南现已把传统中历改称为“越历”了。这也是一个充分的理由,我们该把中国历法正名为“中历”(或“华历”)了,而不再“夏历”、“阴历”、“农历”、“旧历”地随意乱叫,否则人家拿去一申遗,我们又该追悔莫及了!

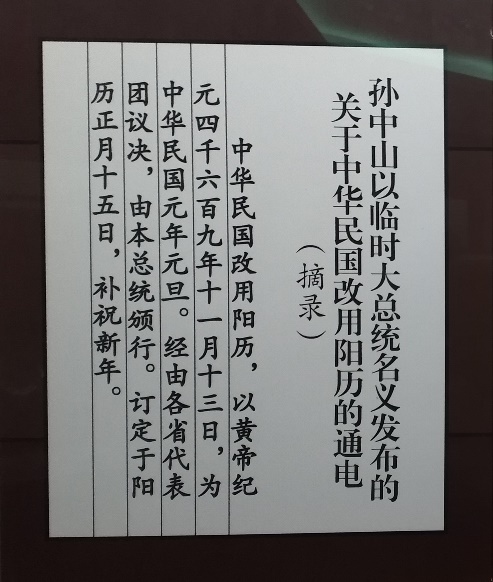

1912年,随着民国的建立,中国本土也弃用中历,改用西历。孙中山就任中华民国临时大总统后,宣布将黄帝纪元4609年十一月十三日(西历1912年1月1日)作为中华民国元年元旦,停用黄帝纪元,西元和民元并行,历法采用西历。1914年,又移中历岁首“元旦”之名于西历岁首,中历岁首改称“春节”,此后沿用至今。1949年中华人民共和国建立后,仍用西历(称“公历”,但并未废除中历),不建年号,而用西元(称“公元”)。

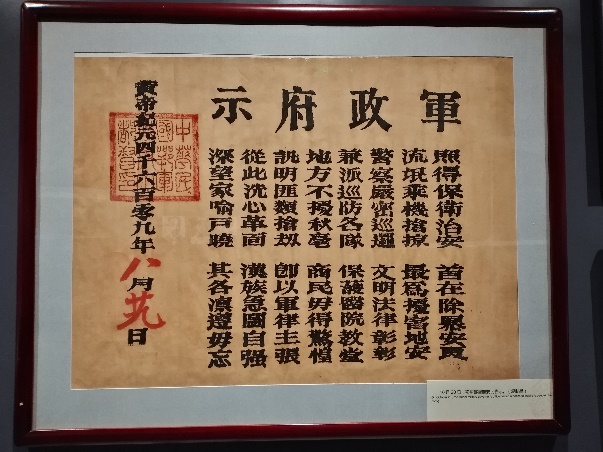

从1873年日本率先改用西历,到1879年琉球被日本吞并后被迫改用西历,到1896年朝鲜半岛改用西历,到19世纪末越南改用西历,到1912年中国本土最终改用西历,短短四十年间,东亚各国完成了从中历到西历的转变,陆续放弃中国的“时间秩序”,进入了西方的“时间秩序”,脱离了中国的“时间主权”,从属于西方的“时间主权”。

在讨论东亚各国的改历时,似有必要参考西方的视角。早在17世纪末,法国耶稣会传教士李明(Louis Le Comte,1655—1728)的《中国近事报道(1687—1692)》(Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine 1687-1692)就已经指出,对于悠久的中国历史而言,《圣经》的日历也是不够用的:“甚至拉丁文《圣经》为我们划分的时间,对于验证他们的年表也是不够长的。”二百多年后,法国作家谢阁兰(Victor Segalen,1878—1919),在其散文诗集《画》(Peintures,1916)的《帝王图》“西汉的禅让”里,用中国历史的悠久和耶稣纪元的滞后,讽刺了用耶稣纪元定位中国历史的荒诞:“倘若你们当中哪位心生好奇,想知道华夏历史的这个关头对应着蛮人历史中的哪一刻,我就告诉他,在王莽乱政的时代,西方诞生了一个圣人,从此被罗马人奉为唯一的真神与保护神:这就是耶稣。此后,这些不臣于华夏的蛮夷便以耶稣的生年为起点计算宇宙纪年。(这使他们有时不得不倒着数;说什么第一个朝代,古老的夏朝,起始于‘时间开始前两千两百零五年’!)他们就这样让绵亘的时间之流在此处断了片刻。”也就是说,所谓“西元”,把悠久连贯的中国历史分割为西元前和西元后,对中国人来说很荒诞。连西儒都觉得荒诞的“西纪”、“西元”,我们也的确应该好好反思了。

此外,这种纪年法似也不宜称为“公元”,而宜如港台地区那样称为“西元”,或如日韩等国那样称为“西纪”;相应地,“西历”也不宜称为“公历”。整个东亚地区,除中国大陆外,其实都称“西历”、“西元”或“西纪”,而不称“公历”、“公元”。正如上文所举各例所示,早期在华西人也称“西历”。顾名思义,“公历”即是世界通用的历法,“公元”即是世界通用的纪元——通过加上“公”这个具有“普世”意义的字,我们无形中奉“西历”和“西元”为“世界正统”。现在到了应该拨乱反正的时候了。

又,一般认为中历的“缺陷”是不使用连续纪元,导致历史坐标不清晰。这或与中国传统社会重循环思维、轻直线思维有关。但中历并非不能使用连续纪元,比如只要有需要,我们完全可以创立一个“中华纪元”。而待将来世界大同以后,我们更可以创立一个超越各种文明的属于全人类的共同纪元——那才会是真正的“公元”!

古代东亚的“时间主权”在中国,现代世界的“时间主权”在西方,未来天下的“时间主权”应属于全人类。

(附记:本文为复旦大学通识教育课“似是而非”第一轮同名讲义之要略,内容基于拙文《中华岁时文化在东亚》,收入拙著《东亚古典学论考》,复旦大学出版社,2021年版。)

《东亚古典学论考》,邵毅平著,上海,复旦大学出版社,2021年版

邵毅平,江苏无锡人,1957年生于上海。文学博士,复旦大学中文系教授、博士生导师。专攻中国古典文学、东亚古典学。著有《诗歌:智慧的水珠》《小说:洞达人性的智慧》《论衡研究》《中国文学中的商人世界》《文学与商人》《中国古典文学论集》《中日文学关系论集》《东洋的幻象》《诗骚百句》《胡言词典》《马赛鱼汤》《今月集》《远西草》《西洋的幻象》《东亚古典学论考》及“朝鲜半岛三部曲”等十八种。译有《中国文学中所表现的自然与自然观》《宋词研究(南宋篇)》等多种。编有《东亚汉诗文交流唱酬研究》。为复旦版《中国文学史》《中国文学史新著》作者之一。

本专栏内容由复旦大学通识教育中心组稿。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司