- +1

张贵兴×伊格言:对人类命运的推测,非科幻不能满足

张贵兴×伊格言:对人类命运的推测,非科幻不能满足 原创 张贵兴×伊格言 单读

《零度分离》出版之际,科幻作家伊格言和《野猪渡河》的作者张贵兴展开了一次对话。他们从阅读对方作品的感受说起,结合一桩桩现今发生的吊诡之事,畅聊了科幻在文学与非文学层面上的奥妙。

在文学层面上,科幻能够顺理成章地制造极端情境,进而追问某些极端问题,与《野猪渡河》对“最初和最终”的执着有异曲同工之妙,伊格言说,“我喜欢科幻,因为科幻最极端”。

但在创作《零度分离》时,伊格言更有感触的是科幻的现实意义。智能手机改变生活,人类着迷虚拟偶像,Alpha Go 打败棋手……曾经出现在科幻小说中的情节,如今已是现实的一部分。因为对人性的洞察、大胆的政治隐喻,科幻具有预言性质。但人类心智推想能力的边界究竟如何?这是伊格言试图用《零度分离》思考的问题。

命运的演算法

撰文:张贵兴 伊格言

● 长篇小说无法回避虚无

伊格言

正常状态下,我个人向来对绝大多数“断言”敬谢不敏──我的意思是,关于长篇小说必然如何如何,短篇小说必然如何如何;男人或女人多半怎么怎么,单亲家庭长大的孩子大抵那么那么等等──是的,我不喜“一概而论”;在这方面,我如此谨慎胆小。我相信个体差异往往大于群体特征。

然而此刻,为了论述之开展,我不得不于此冒险提出一断言:个人以为,凡是(是的,我用的是“凡是”,全称)于艺术价值上优秀的长篇小说,必然无法回避的艺术性质之一(且可能正是最重要的元素,是以同时极可能正是“长篇小说”此一体裁之本质)即是,虚无。

这推论并不深奥:是啊,在跋涉如此漫长之篇幅(至少三四百页满纸荒唐言),如此曲折之叙事,如此千回百转、七情六欲之后,千帆过尽,你难道不会有些大观园曲终人散,大雪中贾宝玉一身红衣遥遥拜别记忆中盛开繁花,“落了片白茫茫大地真干净”的虚无感吗?

这确实是《红楼梦》的重要主题之一。当然,贵兴老师的《野猪渡河》也不例外。我相信所有读完此书的读者必然难以忘怀它的华丽、诡秘、阴暗与残忍。然而基于上述理由,这本书最触动我的部分是小说倒数最后两节《野猪渡河》与《寻找爱蜜莉》。于此,隐密的身份与混杂的血缘历史仿佛被揭开的伤口,而“三年八个月”日军占领期间一切的残虐与血腥终究指向了虚无。是的,虚无,其明证是,于太平洋战争终于结束,日本鬼子离开后,阴暗与残虐未曾稍止,“以万物为刍狗”之事依旧不择地而出,却未必与流变的历史、政治局势、战争或殖民体制相关。何以如此?因为那直接与人性相关。

这令我泫然欲泣。长篇小说如此,长篇科幻小说亦是如此──优秀的长篇科幻小说,或许也终将指向虚无。但,是这样吗?我难免自我怀疑。意外得知贵兴老师下一本书与《零度分离》相同,亦是科幻题材──这将会是“张贵兴第一本科幻小说创作”吧?作为读者,十分好奇这样的缘起为何?

张贵兴

于《零度分离》开宗明义第一章出版社致读者声明中(特指:作品中的“出版社”),有这么一段描述:

如您所见,本书作者 Adelia Seyfired 为我们带来了一部精彩无比的报导文学著作......《零度分离》几可确定继《魔都之死:21 世纪的跨国恋情与婚姻》、《路灯》、《天使之翼:人类幻觉史》、《资讯战:逻辑、因果、意识形态与情感公理》等名著之后,位列于我们这个时代的报导文学暨史学经典接班梯队之中.......

这让我想起你提及莫言《透明的红萝卜》时,对照小说中小铁匠和老铁匠的处境,“我们年轻时初读莫言脸上都像被搧了一巴掌,热热辣辣”。我心里马上飙出一句话:哇,这是继《噬梦人》之后的野心之作。更早前拜读过入选 2019 年小说选的《零度分离》首章《再说一次我爱你》(私心认为,这是台湾当年最好的短篇小说),在我的阅读海洋掀起一道波澜,拉宽我那原始而狭窄的科幻小说海岸线。在我的短浅视围内,科幻小说的海洋板块有几道深邃而难以跨越的马里亚纳海沟,从科幻鼻祖《弗兰肯斯坦》,到反乌托邦的《钢穴》《美丽新世界》《1984》,到《基地》《银河帝国三部曲》《机器人系列》《沙丘》《2001:太空漫游》《星船伞兵》《世界大战》《银河英雄传说》《三体》《别让我走》,包括其他耳闻而不曾涉猎的、挤压出了我所认识的科幻大陆板块。《再说一次我爱你》带给我的风暴,让我翻阅《零度分离》目次时,充满期待和好奇。

BBC 今年发布一则触目惊心的新闻:栖息环境的恶化让印度一只野生母象「入侵」人类村庄觅食,看见村民献上一颗菠萝时,饥不择食的母象豪不考虑准备咽下,殊不知菠萝塞了炸药。它的口部瞬间被炸裂,伤及食道,母象哀嚎狂奔(在狂奔过程中,没有伤及半个人类、撞毁半座房舍),灼烧的疼痛让它涉入河中,将口鼻浸泡水里。林业官员试图救援,但她伫立河中,不为所动,四天后死去。检查尸体时,发现这只十五岁的母象肚子里怀着宝宝,是一只年轻漂亮、身怀六甲的母象。四天救援过程中,林业官员带着两只大象想把母象诱上岸,但它视若无睹。

吞食菠萝炸弹后的母象将口鼻浸泡在水里。图片来源:RAJESH U KRISHNA

吞食菠萝炸弹后的母象将口鼻浸泡在水里。图片来源:RAJESH U KRISHNA象是灵性的动物,但是这四天,从毫不犹豫接受人类馈赠到坚拒人类递出的善意和橄榄枝,它的心里产生了什么样的波折和变化?它深知肚子里的宝宝到了生死存亡关头,但可能对人类已彻底绝望和恐惧,因此采取非常消极的抗争:宁死不屈(你们别想再伤害我的宝宝)。一个有血有肉、有情有义的人类,看了这则新闻和相关的图片都会泪崩。

《再说一次我爱你》中言及,“母鲸在自己的幼鲸宝宝甫出生即告夭折后,背着它的尸体,与之相伴,在广漠的北太平洋中回游了整整十七日,历经长达一千六百公里的哀悼之旅后方才放手,任尸体沉入深海,隐没入无光的黑暗中”。那位试图和虎鲸沟通而学习“鲸语”的人类之母、因为没日没夜投入研究而疏离亲生儿子的虎鲸专家,在最后以“鲸语”对儿子说出“我爱你”之后,也或许是在“无光的黑暗中”点亮了一盏风雨飘摇的、却又永恒闪烁的希望和爱之塔灯吧。类似的野兽对骨肉的剜心刮髓之爱和之痛,层出不穷。

读完《零度分离》洋洋洒洒九个章节后,我对它的期待没有落空,甚至感到震撼和大开眼界。我记得你告诉我,你是 1977 年出生的,那时我已经念大学了。你比同年级的作家思考得更深入、更跳跃。这当然是我个人的看法。长耕下去,你是可以在科幻海洋中挤压出一道沟槽的。

我对“末日、灭绝、荒芜、黑暗、骷髅”和“最初和最终”的生命环节充满痴恋和心魔,虽然之前没有写过类似的题材(在《野猪渡河》中,触到了一点边)。因为没有写过,就像踏上伊甸园,任凭开天辟地。新作和灭绝有关。地球历经五次大灭绝和无数次中型、小型灭绝,但是和人类真正有关的第六次大灭绝正悄悄降临,人类显然把死神的吹哨当成呵痒和戏耍。开始书写时,没有想到融入科幻,但越写越远,非科幻不能满足了。我不是科幻作家,就像写了《别让我走》的石黑一雄,没有人会把他当科幻作家吧。

● “我喜欢科幻,因为科幻最极端”

● “我喜欢科幻,因为科幻最极端”伊格言

贵兴老师所言及《野猪渡河》及新作之事,令我同时想到“科幻”此事的文学与非文学层面;或许恰恰可依次来说。首先,提及科幻题材,多年来我述之不厌的一个概念叫做“我喜欢科幻,因为科幻最极端”──这或可算是我对此一题材的基本立场?

简述如下:于一般非科幻题材中,我们无法轻易令一个人失去记忆;因为正常状态下,“失去记忆”何其困难,一不小心就成了洒狗血。这我们在二流八点档见多了:被车撞啦,掉到湖里啦,出意外啦,难以承受的情感创伤啦之类的;更扯的是再被撞一下居然就又什么都想起来了。此类肥皂剧或长寿剧套路固然令人忍俊不禁,然而却提醒了我们,何以我们人类(观众)始终如此痴迷于此一惯技?

我的个人答案是,类似“失忆”此种极端情节能自然产制一种极端情境──如果你失去了你的记忆,你还算是你吗?如果你失去了你的记忆,你还有资格继承遗产吗(如若我们要演的是大家族商战遗产争夺剧)?如果你忘却了所有我们之间烈焰焚烧般的痛苦与甜蜜,我们的爱情还算数吗?在废墟与灰烬之后,你,还爱我吗?

《无姓之人》剧照

《无姓之人》剧照是,我的判断是,类似“失忆”这样的极端情境之所以令人着迷,是因为我们往往能藉由极端情境追问某些极端问题──举例,人是什么,身份是什么,记忆是什么,情感是什么,灵魂是什么;以及,当然,恨是什么,爱是什么。而科幻正是作为一种“极端情境推进器”而存在的。于一般写实题材中,要失去记忆必得殚精竭虑,大费周章(你得安排多少麻烦的情节!);而在科幻中那可容易多了──仅需将适切设定装置妥当,则非但失去记忆,“抽换”记忆可也、“植入”记忆可也,甚或伪造一个人生也并非难事。也因此,我说,“我喜欢科幻,因为科幻最极端”;正是因为我向来对上述类似人之本质、记忆之本质、存在之本质、身份之本质、情感之定性描述等极端问题最有兴趣。

这是科幻的文学层面;于十年前创作《噬梦人》时我已了然于心。然而十年来我所领悟的,却更是科幻的非文学层面──或谓现实层面;质言之,未来学层面。正如中国科幻大家王晋康所言,科幻已离我们太近了。短短十数年来我们目睹智慧型手机改变人类生活,自动驾驶近乎实现,伊隆‧马斯克的狂想一一成真,而 AlphaGo 则令人类溃不成军──我想,我们几乎难以否定,《零度分离》中《再说一次我爱你》的情境也终将成为现实。也正如《再》篇章中,虚构的文化评论家 A. Chufurst 如此评论主角 Shepresa 的“忒瑞西阿斯计划”:

七百年前,哥白尼将地球从宇宙中心的神坛上踢下;四百年前佛洛依德则摧毁了人以自己的理性与意识为绝对中心的错觉。这是人类史上的两次重大认知革命。而现在,Shepresa 跟随达尔文的脚步,再次无情毁弃了『人类为地球中心、万物之灵』的妄想,接力完成了人类史上第三种认知革命。身处于一巨变时代,历史巨轮轰然前进,所有合格的文化与政治领袖,都必须对此做出回应......

真是如此吗?或许正是如此。我的意思是,于文学层面之外,“科幻”此事极可能具有难以想象的政治或文化隐喻,或预言性质。谁能说《二阶堂雅纪虚拟偶像诈骗事件》和《余生》(皆《零度分离》中章节名)的故事“终究只是小说罢了”?你确定它必然不会成真吗?是以,于如此脉络下,贵兴老师新作因此更令人期待。是否被归类为所谓“科幻小说家”或许不那么重要,真正重要的是,我们(作为一个以想象力献祭予艺术,以及这个世界的卑微创造者)或许有机会在此开展一个极庞巨的格局,一个无远弗届的视野──于《野猪渡河》中,那是华丽无匹的文字炼金,诡秘、阴暗,交杂了落叶泥水、刀刃枪火,兼之以动物凄厉嚎叫的“三年八个月”。而在科幻题材中,那或是一部“面向未来的史诗”。

我如此期许自己。

《三体》动画版剧照

《三体》动画版剧照● 科幻已经是现在的一部分

张贵兴

如你所言,“我喜欢科幻,因为科幻最极端”,“科幻之后的科幻,其实还是真实”。科幻一点也不幻,已经是我们现在和未来一部分,甚至绝大部分。你说的“极端”,我可以解读为我迷恋的“末日、灭绝、荒芜、黑暗、骷髅”和“最初和最终”。

网路使我们像架构了千里眼和顺风耳的生化人,也使人与人之间产生恐怖的连接、私密的崩解。人类对科学的进击,就像围棋手对段数的追逐。人类的科学段数显然还处在初段(《零度分离》之《梦境播放器 AI 反人类叛变事件》中 AI 嘲笑人类:“围棋这种单纯的智障游戏......”),但是已鞭策和强迫人类在科幻海洋扬帆远航。像我,架了两片四百多度近视镜片,装了两颗假牙,必须透过外来的无机物使我有正常的视力和咀嚼,广义来说,已是个生化人。毋须说装了义肢和心脏支架的人。坐着轮椅、依靠语音产生装置和他人沟通的史蒂芬·霍金(Stephen Hawking),在我眼里更是活脱脱的生化人。

这些变化“肉眼”可及,合情合理,没有让我们产生太多的情绪波动;可是当人类透过生理食盐水、高聚合力硅胶等等填充物改变外貌时,情况就不一样了。人们着迷的偶像剧中的俊男美女或偶像团体,我对他们则有“毛骨悚然”的感觉,不夸张地说,就像石黑一雄《别让我走》的“夫人”看见那一群为了器官移殖而存活的复制人。《二阶堂雅纪虚拟偶像诈骗事件》这个故事非常迷人,让我想起“天王嫂 PUA 训练营”两个女学员“如愿以偿”分别嫁给港台两位大明星。训练营有一套 SOP:整形、到指定地点拍摄网红照、跟随“导师”进入明星私人派对、和明星搭讪等等。搭讪对象不是普通人,是明星或富豪;偶像非虚构,是经过斧凿、摸拟和制式生产的有血有肉的美女。吊诡和厉害的是,“诈骗”的壳,却孵梦出真心相爱、没有悬念、幸福美满的共生巢穴(男的舔食女方的青春美貌肉体,女的榨取男方的财富权位)。

《别让我走》剧照

《别让我走》剧照靠着名、财、势,“人生胜利组”可以捕捉心仪对象,但普通人没有这种优势,虚拟对象于是横空出世。2018 年日本一名三十五岁的公务员近藤显彦和大名鼎鼎的虚拟偶像初音未来完成婚礼,打算“一辈子陪着她”。初音未来是日本耗资上亿、人气超高的虚拟偶像歌手,以投影技术办过个人演唱会,“出道”十多年一直是一个绑着蓝绿色马尾的十六岁小姑娘,和近蕂显彦结为连理后,会对先生虚寒问暖、传简讯等等,货真价实的完美妻子。

庞大商机牵丝攀藤下,中国大陆(紫嫣)、韩国(SEEU)、瑞典(Sweet Ann)、台湾地区资讯局(“230”)狂撒杰克豌豆,培殖一批巨人偶像的虚拟童话世界。有那么一天,莎拉波娃、孙艺珍、蔡依林等可能被逐出商业代言洪流和魔镜偶像预言,被“不老的美丽容颜、不劈腿、千依百顺,人人可以据为己有”蝗虫来袭般的虚拟偶像替代。幻想和孙艺珍漫步街头、和金城武喝咖啡(我们不能否认,大部份人如罗贝托·波拉尼奥所言,是“相信电视传媒的傻瓜”),就像弗兰肯斯坦拼凑尸体制造出和自己共享伊甸乐园的夏娃或亚当,是梦,是幻境,也是现实。耽溺于这种虚实混合泥淖的,通常是世俗眼光中的 loser。近蕂显彦 2008 年遭受女同事霸凌失业后,对异性畏缩和罹患社交恐惧,直到乍见初音未来,就像流浪犬遇见不再霸凌且疼爱自己的主子。

《弗兰肯斯坦的新娘》剧照

《弗兰肯斯坦的新娘》剧照但在你的小说中却是相反。《零度分离》中,《二阶堂雅纪虚拟偶像诈骗事件》的叶月春奈 43 岁,聪颖美丽,担任过业余模特儿,就读医学院时是“东大医学之花”,校园风云人物,33 岁取得博士学位,任职大医院精神分析师,婚姻家庭美满,却因迷恋 18 岁的虚拟偶像而陷入绝境(类似情况和人物也出现在《余生》和其他章节中),这正是你的小说耐读、耐人寻味的地方。《零度分离》中,你果然把各种际遇推向绝境和极端,而在灰烬和断崖上,人类可以更清楚意识到那“雾中灯火”、“狂风呼号,雪雾乱飞”的小屋中静静亮起的一轮光华。

我有在日记中记录梦的习惯,可是我很清楚,这批有记忆的梦大部份来自 REM 睡眠,有更多的梦被”记忆抹除“了,如果有一台梦境记录器,重播被抹除的梦境真是太好了。阅读《零度分离》,处于各种虚虚实实、充满虚拟意味的场景,自己仿佛也置身梦中,像黑泽明电影《梦》中走入梵谷画境中的画家。好的小说衍生出来的生动魂魄不只来自 REM 睡眠,必然有更多被”记忆抹除“的壮丽幽灵,有待深掘和记录。那位神秘的 Adelia Seyfried 像一个埋伏暗处已久的杀手,身份揭露时,几乎给了我致命一击。我知道《零度分离》还有后续,如此,更令人拭目以待了。

● “科幻之后的科幻,还是真实”

伊格言

看见自己在受访时所说的话被贵兴老师引用出来(而且还算不上什么大媒体的采访),一方面感到虚荣,一方面又令人冷汗直流。是,某次受访时我曾提及“科幻之后的科幻,还是真实”,我得作个解释:这直接关乎我对人类未来的臆想与预判。

有个考古题是这样的──对全世界科学迷与科幻迷而言,历久弥新的问题之一是,何以没有任何外星人来找过我们?宇宙中无以计数的星球中,如此巨大恒河沙数的时间与空间尺度,要找出文明等级远高于此刻人类的外星文明,大约不难。那么,为何没有外星人出现在我们面前,侵略我们、摧毁我们,或仅仅是与我们为友?

《降临》剧照

《降临》剧照我个人的推测很简单:因为来找地球人并不“好玩”──拜访地球,并不令外星生命感到快乐。快乐是主观感受,是意识中无法为他人所替代的感觉与体验;这与外界因素并不直接相关(是啊,那也是某种如《零度分离》中邪教故事《雾中灯火》所言,所谓“不可靠的灵魂”吧?),因此,与其向外追寻未知的快乐或痛苦,我的臆想倾向于,我们(无论是地球人或外星智慧生命)终将宁可寻求脑中的多巴胺按摩。林志玲只有一个,现实中你不可能勒令林志玲嫁给每个男人;但在脑内的幻境中,每个男人都能拥有一个林志玲,数量不限。也因此,每个男人终将也都是您所提及的,与初音未来长相厮守的近藤显彦。

此即是我所“测算”的人类未来──“科幻之后的科幻,还是真实”。等待着我们的,将是一个主观意识上的真实、一个幻境、一个桶中大脑的世界、一个《黑客帝国》的未来,而不会是个太空歌剧、殖民火星的未来。我猜想外星文明也是如此──由于欲望与快感的驱使,他们早已遁入了永恒的幻境之中,存活于幻境之内,对太空探索失去兴趣,当然也就没有兴致拜访地球或侵略地球了。(是以,同属于伊隆‧马斯克集团,你该买火箭公司 Space X 或脑机接口公司 Neuralink 的股票呢?答案或许是后者。)也正是在这样的意义上,我们能更精准地理解我们所处的“晚期资本主义文化逻辑”。詹明信所谓“晚期资本主义的文化逻辑”,其关键不仅在于晚期资本主义之临至,因而将所有科技之手、资本主义之手所能触摸到的一切全然商品化,包括时间、包括人的意识与注意力,更在于,人类原本本性如此。

杨德昌曾慨叹,自电影发明后,每个人都经历了三倍的人生。而我以为我们必须注意的是,人类意识的本性,原本便乐于过着三倍的人生──因为就演化角度而言,意识原本便乐于在一众与现实当下相异的环境中转移、搜索、张望,因为这有助于游猎生活中的采集,也有助于人类及时闪避野兽与自然灾害的袭击。是以,詹明信未曾说明的是,晚期资本主义的文化逻辑除了肇因于晚期资本主义,其实更是人类中枢神经本性的体现。是资本主义与人类的中枢神经的合谋造成了这样的结果。

方才我曾提及一种想象科幻的方式,我称之为“面向未来的史诗”。是的,基于这样的可能性(一个《黑客帝国》与缸中大脑的未来),《噬梦人》与《零度分离》都是我所构想的史诗,亦即“噬梦人宇宙”之一部分。当然了,刘慈欣已然完成的《三体》系列作同样也是一部“面向未来的史诗”,涉及外星人(以如此华丽而不可思议的招式)侵略地球的过程。你可以看到我所测算的未来与《三体》的不同。《三体》有它的测算法(例如聪明极了的“黑暗森林法则”以及“面壁者”构想);而我也有我个人倾向的测算法。不同的测算方式导致不同的测算结果──这理所当然。数百年后人类所面临的,将会是壮美而惨烈,漫天流星殒落般的太空歌剧(Space Opera,如《三体》);抑或是复瓣繁花、触手与湿粘根须重层绽开的,赛博朋克(Cyberpunk)的脑中幻境?

《三体》动画版剧照

《三体》动画版剧照此即是我对人类文明的思索,也是我个人对命运的叩问。而我将我个人(当然,未必正确,仅止于猜想)所设想的部分测算写入了《零度分离》终章──亦即小说人物 Adolfo Morel 与作者 Adelia Seyfried 的对谈中。换言之,我试着以二位未来人的角度彼此激荡出一些测算的可能性。关于此事,我们无从回避的是历史上曾出现的古典机械论思维,亦即小说终章中亦曾提及的“拉普拉斯之妖”。此概念由法国数学家皮耶西蒙‧拉普拉斯(Pierre-Simon marquis de Laplace)于西元 1814 年提出,内容简述如下:设想有一名为“拉普拉斯之妖”之智能,知晓某一特定时刻宇宙中所有粒子之一切物理性质(包括质量、速度、位置座标等等),则该智能即可透过牛顿运动定律测算未来任何时刻、任何粒子之状态;当然,亦能回推过去任何时刻、任何粒子之状态。一旦如此,则过去、现在、未来,一切时刻、一切状态、一切事件,宇宙均将以一确定无可疑之凝固图像呈现于祂面前。

这当然是个极其有趣的概念。在科学上,“拉普拉斯之妖”是可能的吗?科学家们(统计学家、数学家、物理学家们)已然以各种方式论述了它的不合理;在此无法详述(事实上我也无资格详述──最简单粗略的说明之一是,此类古典机械论的推算抵触了量子力学的不确定性)。但我要问的是,如若此一概念终究是不可能的,那是否代表“测算”或“预测未来”此事的绝对失败,或绝对不可能?

或许未必如此。究其实,于科学的(可能)事实之外,我们将如何抵达幻想的极限?(如若于科学上,就此刻的我们所知,它并不可能,那么我们是否将心甘情愿地限制自己的幻想?抑或者,此刻的不可能,显然无法确定未来的不可能?)我们将如何试着触摸“智人”此一物种心智的边界?

那正是我在《零度分离》的最终章(亦即小说人物 Adolfo Morel 与作者 Adelia Seyfried 长达一万字的对谈)中所尝试的提问。我的意思是,心智有它自己的规律──地球人的心智有自己的规律,外星人的心智也有它自己的规律;二者可能彼此相异──当然更可想见的是,心智的规律或极限必然限制了人对世界的探索;而这样的限制,当然也极可能缩减了人对命运或宇宙终极奥秘的理解。

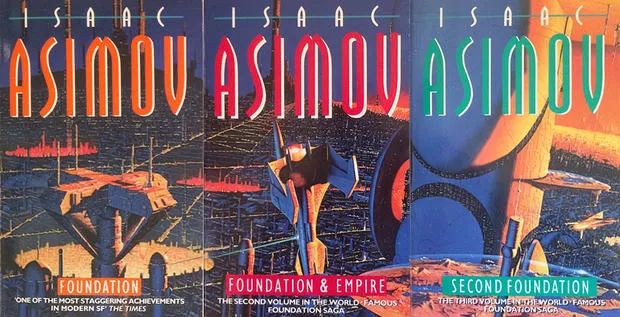

事实上这也直接关乎您所提到的,《零度分离》的结局与其(可能的)后续。我以为值得注意的是,历史上此类努力显然已曾存在──马克思的历史阶段说与此有关(你不认为阿西莫夫的《基地三部曲》中的“心理史学”(Psyhchohistory),其实直接隐喻了马克思吗?),道格拉斯‧亚当斯《银河搭车客指南》中的设想(作为一大型模拟运算器的地球,以及人类)亦与此有关。

阿西莫夫的《基地三部曲》英文版书封。图片来源:MTime

阿西莫夫的《基地三部曲》英文版书封。图片来源:MTime与“因果律”相同,这样“推想的欲望”显然是人类心智难以摆脱的执念之一。我们能轻易赋予这样的执念一个理论解释:演化上,心智的存在原本便是为了帮助个体预测与规划未来,因为对未来的掌握毫无疑问能提高个体生存的机率。但此种说法仅仅解释了“心智”此一事物之由来,但并未告诉我们,以心智预测未来的信度或效度如何──亦即,对于“心智的真正边界”,我们依旧无法确知。

这当然是个巨大的谜团。前面我曾提到,我想创造的是一部“面向未来的史诗”。而在这样一部史诗中,前述“长篇小说的虚无”是必然的──早在《噬梦人》时代我已知晓。在《噬梦人》核心地带摧枯拉朽的虚无(当然,那就是人世根本的虚无)之后,我的揣想是,或许该是往外踏出一步,给出一点不一样的东西的时候了。

那或许就关乎文明。而所谓“命运”或“历史”的秘密,或许也就在其中。

(本文由中信出版·大方提供)

原标题:《张贵兴×伊格言:对人类命运的推测,非科幻不能满足》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司