- +1

教师节里的回忆:谢希德校长乘坐复旦“巨龙”校车的故事

教师节里的回忆:谢希德校长乘坐复旦“巨龙”校车的故事 原创 周桂发 档案春秋

TEACHERS'

DAY

2021年9月10日是中国第37个教师节,成千上万的教师们用自身言行,在生活中如春风化雨一般感染着身边的每一个人。复旦大学老校长谢希德即是如此,她是一位学术成就享誉海内外的固体物理学家,是我国半导体物理学科的开创者之一,也是新中国成立后第一位女性大学校长。然而,这样一位德高望重的学术巨擘在日常生活中却始终是那样的平易近人,尽管谢希德校长已经离开我们21年了,但复旦大学很多老教职员工仍能回忆起与她相处的点点滴滴……

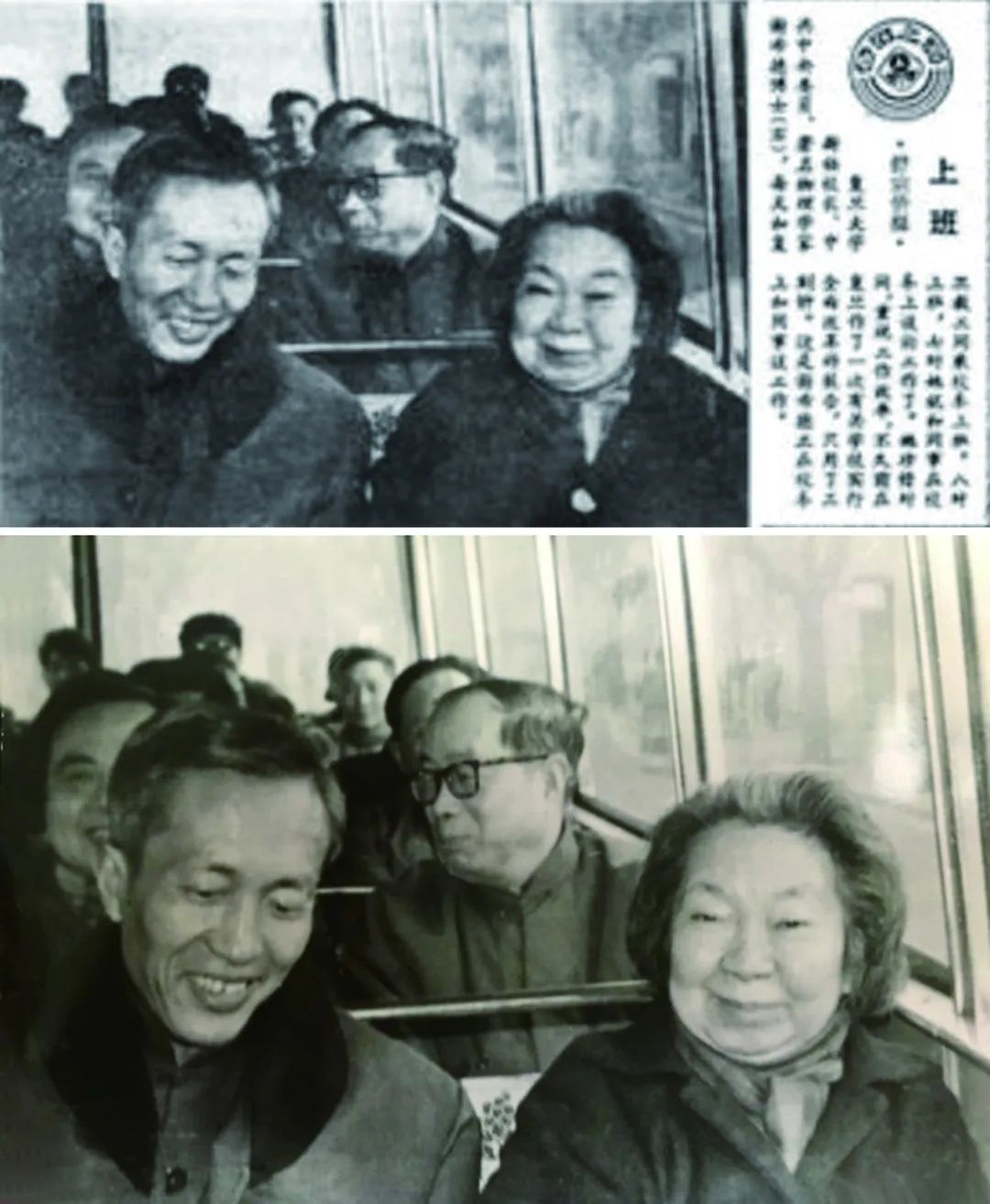

上世纪80年代,谢希德(右二)和同事们乘坐复旦“巨龙”校车

上世纪80年代,谢希德(右二)和同事们乘坐复旦“巨龙”校车乘车证和老照片

今年2月26日元宵节,我在复旦大学档案馆与谢希德校长的儿子曹惟正先生见面。在轻松愉快的聊天氛围中,我与曹先生讲到了他母亲当年乘坐学校班车上班的事。我说我担任过校档案馆馆长,又喜欢搜寻照片实物资料,如能找到当年复旦班车乘车证的话,可以说明许多问题。

曹先生说:“非常巧了,我这次从美国回来,利用居家隔离的两个星期,在家里翻箱倒柜,找到了许多我以前从没见过的老照片、证书等资料,其中就有我妈妈当年乘坐复旦班车的乘车证和老照片。”于是,他打开手提电脑,向我展示了他扫描的谢希德校长的乘车证和照片。经我要求,曹先生当晚就通过微信发送了过来。

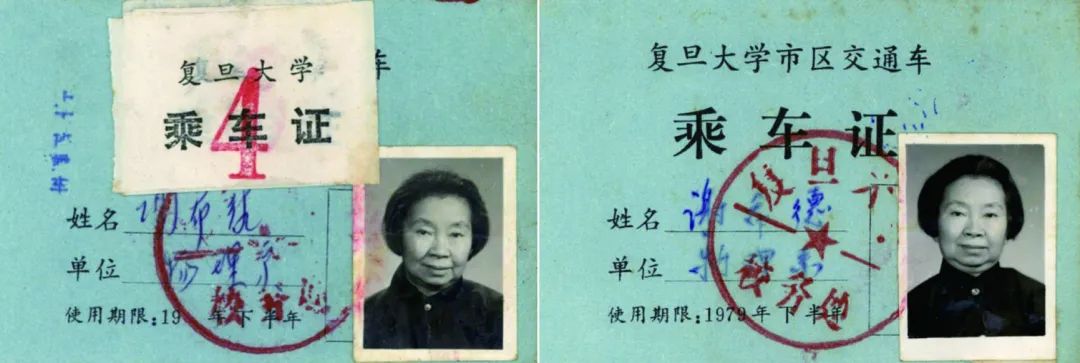

谢希德校长的两张复旦乘车证

谢希德校长的两张复旦乘车证这两张复旦大学市区交通车上下班乘车证上,都贴有谢希德校长的证件照,粗看似同一张,但细辨还是有些差异。证件上除了姓名、单位、校务处公章外,左侧还贴上了一张白色的小纸片,盖有“4”红戳,底下依稀还能看出“3”“2”“1”字样,类似于当年上海公交车的月票,每月要贴一张印花票。估计这是因为当年乘坐校车的教职工,每月都要收取一点成本费,但“1979年下半年”开始,乘车证上不再贴上这种小票了,应该是太麻烦,取消了贴小纸片(注:4张小票,意味下半年校车开了4个月,寒假里停开)。

早在1978年,谢希德就已经担任复旦大学副校长了,按她的身份,每天上下班都可以有小轿车接送,但家住徐家汇的谢校长依然坚持天天与复旦的教职工同乘班车上班。

谢希德对独子曹惟正一向严格要求,不会利用职务之便给他特别照顾。她在担任复旦大学副校长后,学校给她配了车,但她很少乘坐。曹惟正1956年3月出生于上海,中学毕业后分配在上海市徐汇区房修管理局工作。1977年高考恢复后,曹惟正作为第一批考生考入复旦大学物理系,1978年春就读物理学系半导体微电子学专业。

谢希德与幼时曹惟正

谢希德与幼时曹惟正他回忆当年在复旦上学时,来回都是骑自行车的,单程就要花一个多小时。母亲的小车即使空车回校,也不让儿子搞特殊化。1981年1月8日复旦校刊头版刊登过《谢希德公私分明》的一则小故事:

谢希德副校长的儿子在我校物理系念书。节假日,他总是骑自行车往返。有一次,他需要带一床棉被到学校,想让妈妈用小汽车将被包带到学校去。谢希德同志委婉地对儿子说:“被包是可以带到物理楼,可是再叫谁帮你送到宿舍去呢?”儿子领悟了母亲的话,便骑车将被包带到学校。

曹惟正就读复旦物理系时,他的导师是沈伯埙教授。沈教授晚年回忆起一件往事:“谢校长的儿子曹惟正是我的学生,大概是他和妈妈讲我上课上得不错,有一次谢校长就跑来听我的课了。后来我也是听别人讲,谢校长有一次早晨坐校车时对他们讲:‘你们可以去听听沈伯埙的课嘛。’”(陈雁《师道——口述历史中的复旦名师文化》,复旦大学出版社,2012.8)

从这两则逸事中可以看出,谢希德校长不光对自己严格要求,对独子曹惟正也是如此。她在全校师生的回忆中是一位平易近人、和蔼可亲、颇受尊敬的长者,而在孩子面前,她又以身作则地教会了他什么是独立自强。这样一位大公无私、宽厚温和的长者,在复旦师生的记忆中留下了满满的正能量。

1982年9月,谢希德当选为中共第十二届中央委员。1983年1月,出任复旦大学校长。杨福家教授在2011年深情地回忆道:“1983年谢先生出任复旦大学校长,我则接任了现代物理所所长之职。谢先生家住上海西部徐家汇,身体比较好的时候,她每天七点准时出门,与复旦的教职工一起乘学校的班车花个把小时到学校上班。当时,她已经是中共中央委员了。”(宁波诺丁汉大学,复旦大学编,《大学的根本在育人》,2011.5,第30页)

谢希德担任校长后,工作更繁忙了,但她依然坚持乘校车,风雨无阻。1983年5月2日,《解放日报》头版右下角刊登一张题为 《上班》的照片,拍摄者是复旦新闻系舒宗侨教授。照片说明写道:复旦大学新任校长、中共中央委员、著名物理学家谢希德博士,每天和复旦教工同乘校车上班。八时上班,七时她就和同事在校车上谈论工作了……

刊登在《解放日报》上的谢希德校长乘坐复旦校车照片及其原照

刊登在《解放日报》上的谢希德校长乘坐复旦校车照片及其原照报纸上的这张照片粒子粗(印刷品翻拍),不甚清晰,于是,曹惟正先生便将原始照片传给了我。据考证,该车应为辽宁丹东产的“黄海”牌客车。

我在照片上认出了谢校长背后戴眼镜的是经济系陈观烈教授(现已故),于是我到网上搜索,无意中找到了一位叫“念怡”的作者,她在网上展示了许多家庭老照片,其中有一张标注“父亲坐校车去复旦上班。前排右为时任校长谢希德,后排中为陈观烈”。我猜测,这是舒宗侨当年给照片上的每一位印送的,人手一张。

那天,曹惟正先生还发给我一张类似的他妈妈在校车上的彩色照片,从两张照片中可以看到谢校长与车上其他教职员工言笑晏晏的模样。

这张彩照上的许多人我都不认识,利用自己在复旦退休处工作之机,咨询了许多老教授,请求辨认。复旦老教授协会方林虎会长帮我认出了前排右起是原物理二系的汤家镛教授(现在美国)和现在环境科学与工程系的郑成法教授,与谢校长同坐的是时任外事处处长的刘庚生,谢校长后两排靠窗坐的是原微电子学院的唐璞山教授(现已故)。

从北京“牵龙回校”

复旦老教师一直说谢希德校长乘坐班车有固定座位——在第二排靠窗,但也有不少前辈跟我描述她的专座在靠车门左拐第一排靠窗。

为了搞清谢校长这个“专座”的位置,我寻访了当年的车队驾驶员。1984年担任复旦校车队支部书记兼车队长的王国兴老师,向我介绍了当年开班车的李炳彦师傅。我跟李师傅通话,加了微信,并将上文两张照片发给他。李师傅一看照片就说:“这是当年我驾驶的丹东黄海牌客车,是单节的,谢校长的专座是在我的驾驶座后面第二排靠窗那个座位。”

在“巨龙”校车到来之前,复旦大学教职工曾搭乘这部“黄海”牌校车上下班

在“巨龙”校车到来之前,复旦大学教职工曾搭乘这部“黄海”牌校车上下班我问:“也有老师跟我说谢校长的专座是靠车门左拐第一排靠窗,是这么回事吗?”李师傅说:“不对,谢校长坐‘巨龙’班车时的‘专座’在我驾驶座后面双排座第二排靠窗位置,背对我的还有两个单座椅。”我又问:“您当时开过‘巨龙’班车吗?”电话那头李师傅的声音洪亮了起来,自豪地说:“那辆‘巨龙’班车就是王国兴带领我和陈公渔一起从北京开回来的!”他接着跟我娓娓道来:

大概1985或1986年,针对复旦教职工上下班出行难问题,国家教委调配了一辆加长公交车给复旦作班车用。暑假期间,车队书记王国兴带领驾驶员陈公渔和李炳彦,去北京将这辆车开到上海。

他们来到位于北京动物园附近车公庄路上的北京客车四厂提车。由于第一次驾驶如此超长、庞大的 “巨龙”车,两位师傅不免有些胆战心惊,一边轮流驾驶,一边熟悉车辆性能。王国兴与兄弟高校后勤同行比较熟悉,在他的联系下,他们第一天先开到北大,与北大车队驾驶员交流;第二天,他们将车子开到了天津,停在南开大学内;第三天开到济南,停在山东大学;第四天开到徐州,停在中国矿业学院;第五天开到南京大学;第六天半途停在无锡,直接在车上忍受蚊虫叮咬过夜;经过七天的长途跋涉,才终于将这条“巨龙”牵进了复旦车队(在现今复旦美国研究中心边上)。

虽隔了37年,李炳彦师傅对那次“牵龙回校”的细节依旧记忆犹新:“这辆车实在太庞大,无法开进沿途加油站,我们只能手提加油桶,一桶桶往两只容量400升的油箱里灌。我们还拆掉两排座椅,将装满汽油的油桶捆绑在车上,以备途中补加。酷暑里长途跋涉了7天,我们两位驾驶员回到复旦时,脸、手臂晒得乌黑,蜕了一层皮,当时的总务长孙保太还亲自上门慰问了我们。”

校车驾驶员李炳彦在“巨龙”车前留影

校车驾驶员李炳彦在“巨龙”车前留影至于“巨龙”校车是1985年还是1986年从北京开回来的?王国兴、李炳彦等几位师傅都记不起来了。王国兴提示我,当年正式运行是在9月份开学时,作为缓解教师往返市区乘车难的举措,记得好像在上海的哪家报纸上登过消息,在头版一个角落,还有一张照片的。

于是我去找了新闻学院资料室的王婷婷老师,请她帮忙搜寻1985、1986年《解放日报》《文汇报》9月份的报纸。半小时后,她回复说找遍了,都没有。我让她扩大搜寻范围,上下两年。终于,她兴奋地告诉我,在《文汇报》1984年9月9日头版左下角找到了“巨龙”校车的照片,并将截图发给了我。

《文汇报》上刊登的“巨龙”校车照片

《文汇报》上刊登的“巨龙”校车照片照片边上有一段文字:为了解决中老年教师上下班乘车难的问题,复旦大学新购一辆能乘二百人的“巨龙”车,每天早晚纵穿上海市区,接送沿途教师。牛宏舜摄。

李炳彦师傅告诉我牛宏舜是生物系戴眼镜、高个子的青年教师,当年曾经是“巨龙”车的“车长”。由于“巨龙”班车比上海“香蕉椅”式公交车还要长3米,在转弯、掉头或者上下班高峰路堵时,车长要挥舞自制的小红旗或敲窗示意行人慢行。

牛宏舜老师因为“块头大”,经常坐在副驾驶座位上,既坐得宽敞舒服,又便于观察和挥动小红旗。“巨龙”班车的台阶有别于丹东“黄海”班车,台阶更高些,谢校长腿脚不灵便,牛宏舜等青年教师就主动搀扶她上车,从“巨龙”车前门上去,坐在驾驶员后面双排座第二排靠窗的那个位子上。

3月18日,在谢希德校长100周岁诞辰日前一天,我辗转通过生物系牛宏舜的同班同学宋大新老师联系上了身在美国的牛老师。当晚8点(美国休斯顿时间3月17日早上6点),我与牛老师视频通话一个多小时,他向我讲述了《文汇报》“巨龙”车照片的故事:

“大概9月份新学期开始,我们换上了一辆崭新的‘巨龙’班车,在市区里纵贯穿行,甚为神气!因为我在生物系植物病毒教研室管实验器材,有一台照相机,于是我在校门口起点站、万体馆终点站拍摄过‘巨龙’班车照,以作留念。后来,我冲印出来,写了几句话,投到《文汇报》,想不到居然刊登了出来。”

他夫人在一旁提醒道:“当时你还得了4块钱的稿费呢!”

陈公渔、李炳彦、盛庙群、屠文兴等师傅都开过这辆“巨龙”班车,而裘康孙师傅是最后一位。裘师傅原来在内蒙古建设兵团驾驶连,1989年经人介绍借调到复旦车队开“巨龙”。裘师傅不仅驾驶技术精良,而且每天下班后打扫车辆,内外弄得干干净净。他任劳任怨,赢得了包括谢校长在内的教师们的好评,大家纷纷向学校反映,希望将裘师傅留下。1994年,裘师傅终于正式从内蒙古调到了复旦车队。

校车驾驶员裘康孙摄于“巨龙”车前

校车驾驶员裘康孙摄于“巨龙”车前由于“巨龙”车行驶路线纵贯整个市区,加上它体型超长,而上海的马路又比较狭窄,故转弯、停靠站等都很不方便,车速也开不快,易影响到其他车辆的行驶。特别在下班高峰拥堵时,有时要开两个多小时,老师们不免抱怨。此外,随着车辆老化,零配件要从北京购买来调换,非常麻烦。它还曾经在路上抛锚,老师们下车帮忙推行,甚为窘迫。1994年,出于安全行驶等方面的考虑,这辆“巨龙”车终于退出车队,结束了它的复旦班车使命。

校车上的“调查研究”

在本文写作中,有四位教师分别向我讲述了他们与谢希德校长在校车上的交谈故事。

郑成法教授回忆了谢希德校长在班车上与他的谈话。他说:

有一天在班车上,谢先生(老教师都称谢校长为谢先生)招呼我坐在她身边,问我:“听说你们系里有位教师想到德国做访问学者,有人反映他身体不太好,怎么让他出国呢?”郑成法据实相告:“那位老师原来毕业蛮早的,身体是不太好,现在已经恢复好了,能够出国交流。另外,还有人说他外语水平一般。”谢希德校长无意之间得知此事后,让外事处专门安排了一位外籍教师对郑教授所说的那位老师进行了口试。在口试通过之后,这位教师就到德国交流去了。

新闻学院张骏徳教授回忆:

当时,学校往徐家汇方向有一部班车。我家住在华东化工学院(现华东理工大学)附近,清晨上班得先乘50路公交车,到徐家汇天钥桥路换乘学校班车,这是起点站。谢校长居住在建国西路的专家楼内,是第二站。这辆校车的左侧第二排窗口座,是谢校长的“专座”。每次谢校长乘校车,都事先约好一位老师陪坐,一路上她就开始了“调查研究”,时间约50分钟(一节课)。这样的交谈,一个学期下来,就有很多老师能轮到。

1983年5月初的某个早晨,我有幸坐到谢校长身边,认真回答了她的问题。

谢校长首先问起有关王中教授1979年1月恢复中共党籍、出任复旦新闻系主任后新闻系的情况。我说:展开新闻改革、新闻教育改革,新闻系出现了新气象。在王中教授主持下,1981年创办《新闻大学》,新闻理论研究又热闹起来,特别是传播学传入,有关研究进一步深入。

谢校长接着问我对西方的传播学怎么看?我直截了当地回答:传播学是研究人类信息传播规律的科学,当然对我们也是有用的,但要联系中国的信息传播实际来研究,或者说要“本土化”。一概排斥,是错误的;完全照搬,也不妥。谢校长沉思了一会儿,说了句:“要真正领悟传播学的本质与精髓,不要轻易否定。”

聊谈时间过得快,一忽儿校车已到学校大门口。与谢校长分别时,她握住我的手说:“小张老师,好好干,多出成果!”话语朴素,却语重心长。

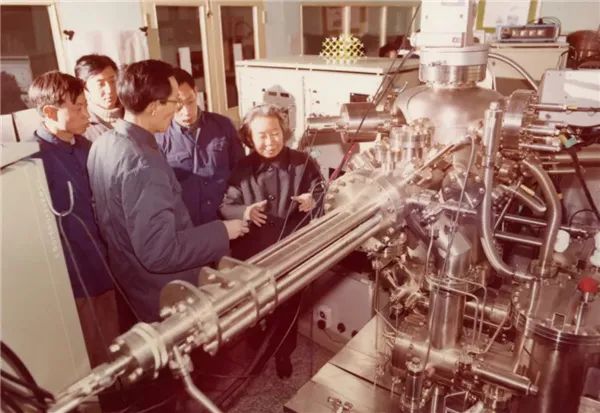

1980年代,谢希德在表面物理实验室

1980年代,谢希德在表面物理实验室化学系的马彭年、马林夫妇二人回忆起了当年坐校车上班的往事。那时,因种种原因会有教师不得不带上孩子来学校,“校车二马”的儿子就跟着坐过几次校车(甚至在六七岁的时候,还来化学系参加新年联欢—家庭卡拉OK大奖赛。当时此种大奖赛在社会上很是风靡)。一次,谢希德校长在班车上看到一个可爱的小孩子上了车,于是就招呼他坐在自己旁边。那孩子怯生生的,谢校长问他你叫什么名字?他答:“我叫马晓骏。”

这个叫马晓骏的孩子正是马林与马彭年的儿子,1979年出生,当时只有三四岁,他告诉谢奶奶他是跟爸爸妈妈来学校上班的。谢校长看着他说:“你长大后要好好读书,以后像你爸爸妈妈一样,到我们复旦大学来!”谢校长还慈爱地抚摸了小孩的头。

马晓骏长大后,依次考入了复旦二附中、复旦附中和复旦大学电子工程学系,一路在复旦读到硕士,后又去美国读了博士。马晓骏小时候跟着父母坐过好几次校车,这一次与谢希德校长的“亲密接触”,让他记到如今,难以忘怀。

还有就是牛宏舜老师。他1988年去美国宾夕法尼亚大学工作,现居住在休斯敦,今年已经76岁了。在视频那头,他深情地说:经常乘坐“巨龙”班车的教职员工像一个大家庭,而谢希德老校长则是我们慈祥的家长。他讲起一桩特别有意思的事:

在他儿子十三四岁读初一时,大概是1987年,因爱人到外地出差,儿子没人照看,于是带着他一起坐班车到学校来。他儿子虽然才念初一,但身高已有170厘米,谢校长看到他,操着标准的普通话问:“您这位年轻的老师,是哪个系的?”结果引得全车哄堂大笑。“不是的,这是老牛的儿子!”

谢校长听见有人这么说,便满脸微笑地对老牛说:“啊,老牛,你儿子也已经长得这么高大了!”老牛现在回想起来说,谢校长对“巨龙”车上经常坐班车的老师都很熟悉,对陌生面孔很留意,所以才问起的。

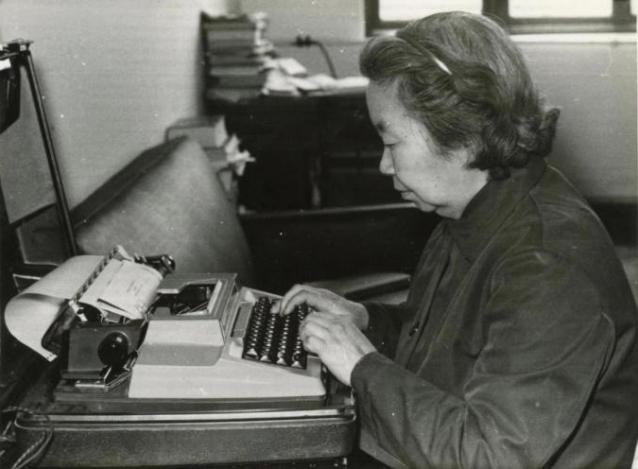

用这台绿色的打字机,谢希德给学生写推荐信、打印为青年教师上专业英语课的讲义

用这台绿色的打字机,谢希德给学生写推荐信、打印为青年教师上专业英语课的讲义《小说界》1990年第11期发表了一篇谢希德校长所写名为《一天》的文章,其中也有她自己对乘坐复旦班车的回忆。原文如下:

虽然我原籍不是上海,也不会说上海话,但在上海已连续住了36年,可算是半个上海人了。我喜欢上海,比较欣赏上海相对比其他地方来说略快的节奏和稍微紧张的气氛。

我是一个没有失眠症的人,除非特殊原因,不必服用安眠药,通常睡得很好。为了赶上7时前要开出的复旦班车,我必须6时起床。因怕误车,我至少要启用两个闹钟,有时也曾出现失误,如忘记给闹钟上弦,或是睡得连铃声都闹不醒,以致误了班车。

乘坐复旦大学的“巨龙”班车,我觉得是一件非常愉快的事,既可以提前处理一些公事,又可以借这个机会与同志们交谈,静听各种议论,从校内的事到天下大事,都可以成为车内的话题。其中有发牢骚的,但也不乏具有独特风格的高见。特别有意思的是,车内总有一二位不愿隐瞒自己观点,也不善于窃窃私语的同志高谈阔论,常获得一些同事们的共鸣。(《上海人一日》,《小说界》编辑部编,上海文艺出版社,1990.11,第82页)

1989年圣诞节前夜,谢希德校长应邀出访两周刚刚回国。不久之后,她便用饱含深情的笔调写下了《一天》这篇文章。而在数学学院许温豪老师的回忆中,谢希德校长正如她在《一天》里所写的那样,是一个乐于听取意见、善于与人沟通的好校长。

当年行驶在马路上的“巨龙”公交车

当年行驶在马路上的“巨龙”公交车许温豪老师也是复旦班车的老乘客。他人高马大,也经常坐在车头副驾驶“车长”座位上。他回忆道:

那个时候,复旦学校、院系发生的事情都可以在“巨龙”班车上第一时间听到。还有几位老师,喜欢高谈阔论,如家住在七宝的历史系的沈渭滨,他“头势清爽”,穿着笔挺的中山装,手里拎着公文皮包,坐在最后一排,跟身边的几位老师吹牛,高谈阔论。

他们喜欢谈论学校系里的一些事情,还经常“评头论足”或提一些建议等等,给谢校长留下了深刻的印象,以至于谢校长在征文中写下“其中有发牢骚的,但也不乏具有独特风格的高见……”之实录。

当时,谢希德校长在复旦班车上的座位是固定的。谢校长旁边也会时常留出一个座位,目的有二:一是留着与校内各院系部门领导谈话用,二为老师们随时可以坐过去向她反映情况。也就是说,谢希德校长身边的座位成了她了解学校情况和与老师沟通信息的一个流动性的“接待处”。

在复旦班车上,谢校长以虚怀若谷的态度与学校教师平等交流,及时听取老师们对学校的意见和要求。同时,学校的很多重要决策,又通过谢校长的宣传而深入人心。

晚年谢希德(上海市档案馆藏)

晚年谢希德(上海市档案馆藏)2021年是谢希德校长诞辰100周年的日子。尽管谢希德校长已经离开了我们,但她的事迹仍在学校师生之中代代传颂。本文虽然只写了谢希德校长与复旦班车这些看似不起眼的点点滴滴的小事,也许在她硕果累累、誉满天下的一生中算不得什么,但正所谓管中窥豹,我们从中可以领略到谢希德校长的人格魅力和爱国爱校的赤诚情怀。

杂志编辑:王良镭

新媒体编辑:方亚琪、雷蕾

排版:安熙坤、方亚琪

本刊稿件均为原创,未经授权,请勿转载。

原标题:《教师节里的回忆:谢希德校长乘坐复旦“巨龙”校车的故事》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司