- +1

叶兰:不必等候炬火,我自是萤光

叶兰:不必等候炬火,我自是萤光 原创 司小函 上海一中法院 收录于话题#教育整顿,15#榜样的力量,2

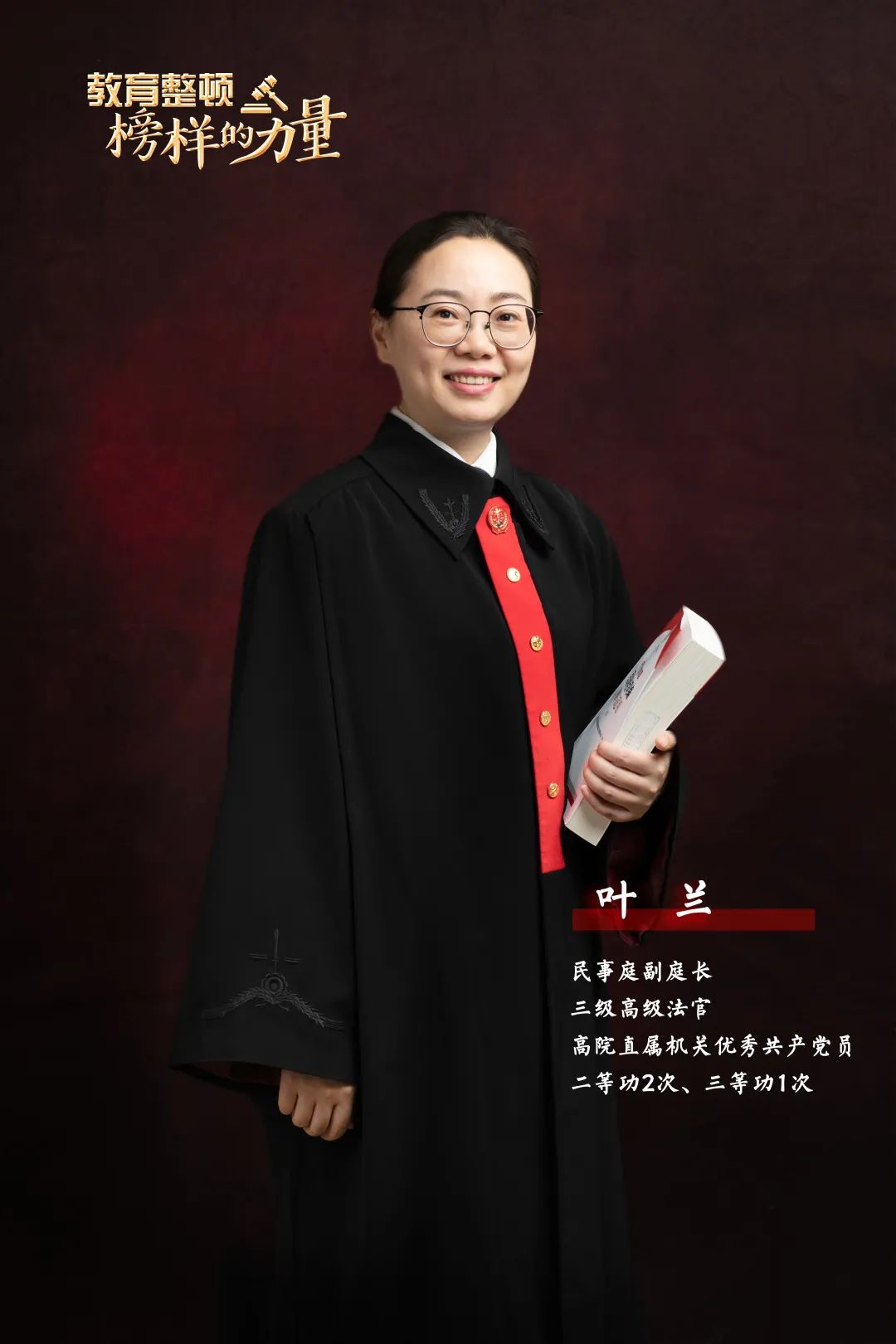

为推进队伍教育整顿工作,弘扬英模精神,上海一中院推出五位先进人物,展现人物风采,凝聚榜样力量。今天推送上海一中院民事庭副庭长叶兰的先进事迹。

上海一中院开通视频号啦~

记得关注、点小红心哦~

“有一份热,发一份光,就令萤火一般,可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。此后如没有炬火,我便是唯一的光。”

这是叶兰特别喜欢的一段话,它来自鲁迅先生的杂文集《热风》。

其叶如碧,蕙质兰心,认识叶兰的人都说,人如其名。就像兰花的花语一样:淡泊、高洁、热烈、自信。

审案件、做调研、上论坛、带新人,她靠着热爱与坚持,一步一个脚印,在法官的人生道路上碾磨出馥郁芬芳。

叶兰与上海一中院结缘,是在大四上学期实习。彼时她还是华东政法大学国际法系的一名学生。

回想起第一天来到一中院的场景,她记得一中院老大楼庄严肃穆,鲜艳的国徽映着湛蓝的天空,漂亮极了。

实习结束的时候,我和同学还特意去法庭里体验了一把角色扮演,拿起法槌的那一刻,心中有一种莫名的悸动。也许那个时候心里就埋下一颗种子,未来想当一名法官吧。

大四毕业那会,她毫不犹豫地报考了上海一中院。

那个时候互联网没有普及,考公务员时填报志愿还是纸质的,在志愿单上的意向单位栏郑重写下‘上海市第一中级人民法院’几个字的时候,我心里想:就是她了。

功夫不负有心人,2000年,叶兰如愿以偿考入上海一中院,踏上了追寻公平正义的道路。

从商事庭书记员,到立案庭速裁组助理审判员,再到房产庭审判员、审判长,最后到机构改革后的民事庭副庭长,叶兰在不同庭室辗转轮岗。

她的步履不停,不断突破自己的舒适圈,探索未知的领域。

回首望去,她在法院工作已有二十一年,已从青涩的法学生成长为能够独当一面的业务专家。

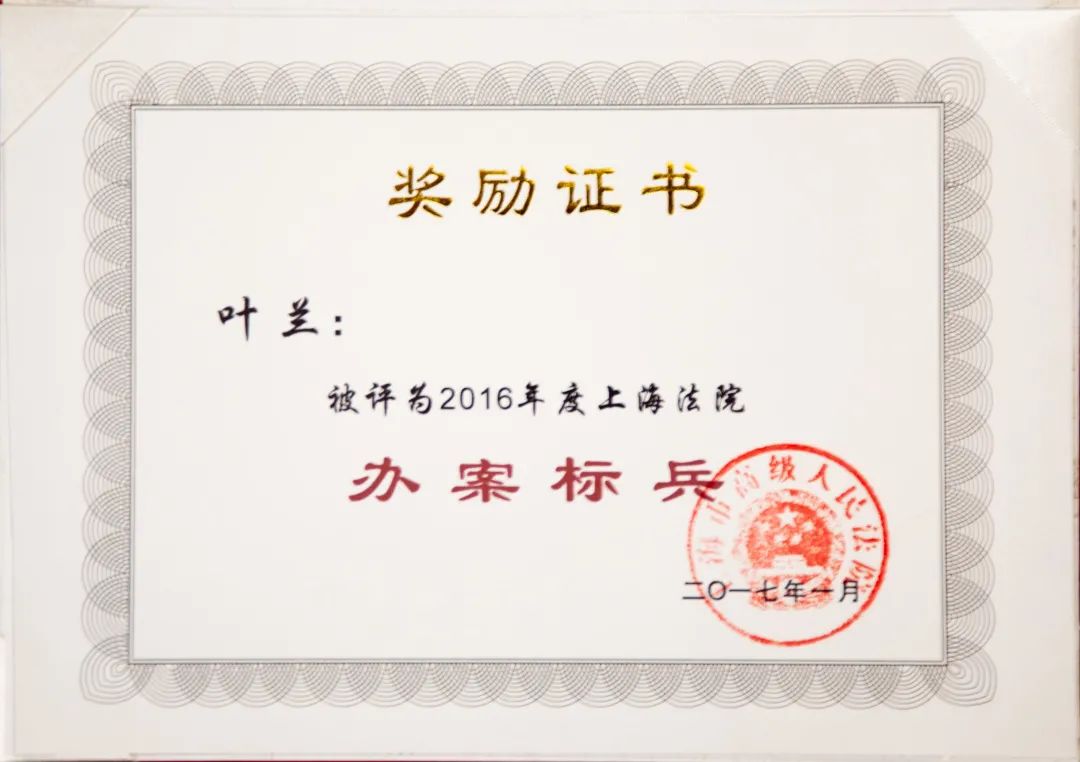

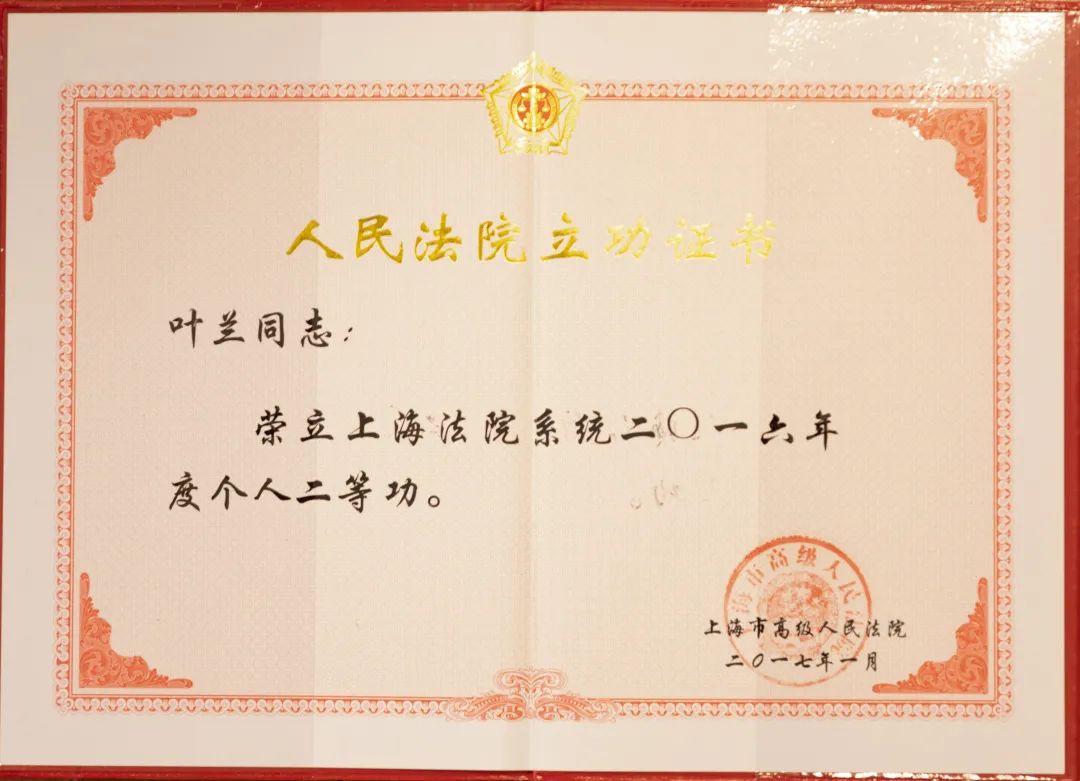

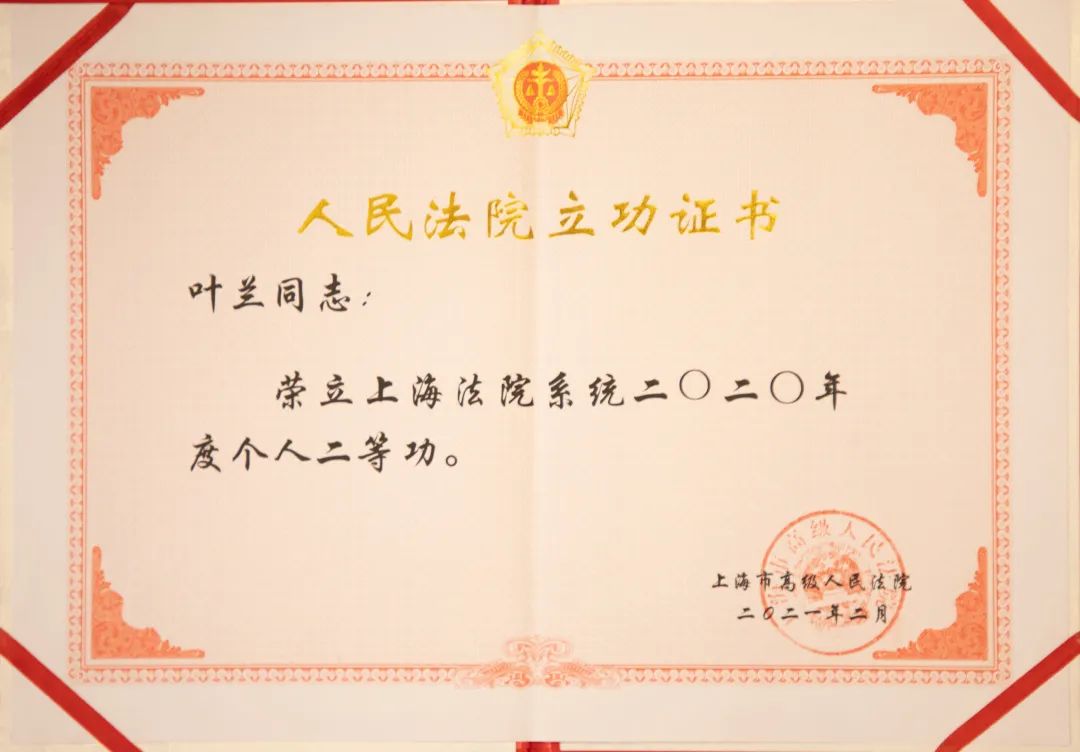

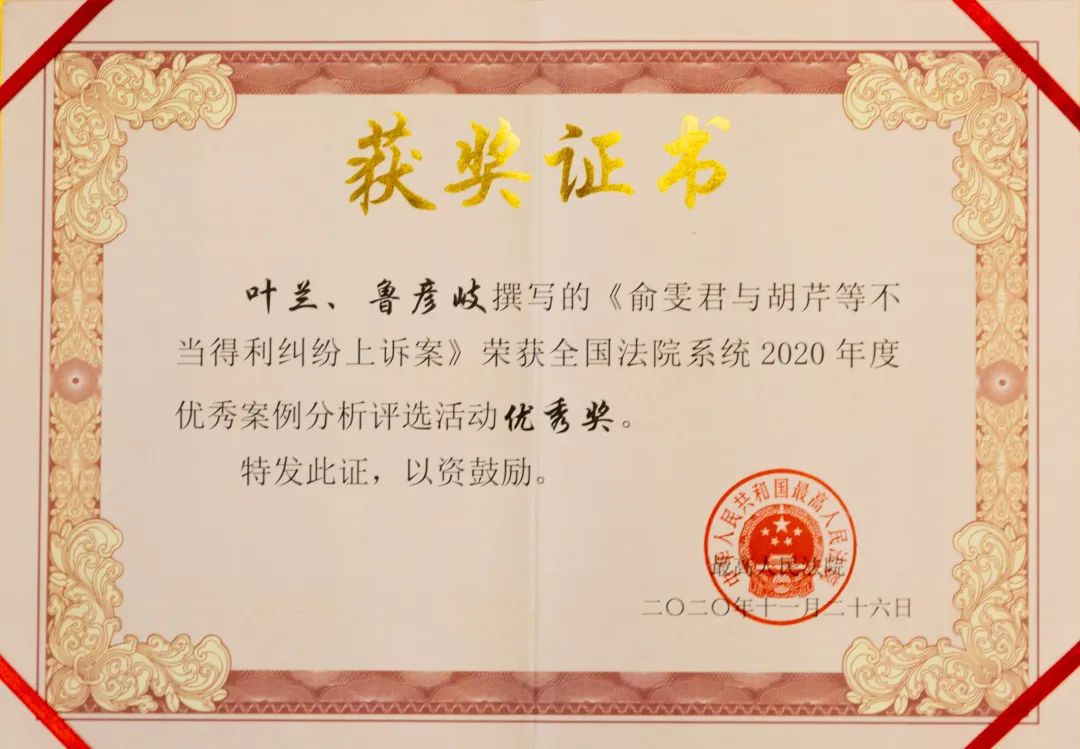

她曾被授予“上海法院审判业务骨干”称号,三次被评为“上海法院办案标兵”。

叶兰耕耘时间最长的当属房产案件,而房产案件中难度系数最高的当属建设工程案件。

房产条线的老法官之间都流传着这么一句话:

建设工程案件有“三高”:一是案件标的金额高,二是审理难度高,三是办多了容易血压高。

一个复杂的建设工程案件,要历经鉴定、审价等流程环节,相关证据一般要经双方当事人多轮质证,专业性和技术性极强,审理周期又远长于其他类型案件。

叶兰承办过成百上千个建设工程案件,对每一条裁判规则都谙熟于心,她说:

“

法律是一门实践性学科。建设工程案件虽然复杂,但通过日复一日地操练,就能成为这个领域的专家。

”

当回忆起最难办的建设工程案件,叶兰感慨道:

那真是一场持久战。

2019年6月,她接手了一起涉案金额3.2亿元的大型化工项目建设施工合同纠纷案,该案前期鉴定程序已耗时4年,光形成的鉴定报告就多达20余册,书记员用两辆推车才将所有材料拉回办公室。

面对堆叠如小山般壮观的卷宗,叶兰没有表现出丝毫的畏难情绪。

如何在千头万绪中找到案件的突破口?找准案件堵点是关键。

叶兰了解到,前期鉴定程序停滞不前的主要原因是双方就是否适用安监局下发的某号文一直僵持不下。

全面分析问题后,她对症下药,果断先行搁置双方争议,推进接下来的若干项鉴定,同步组织双方就这一节争议事实进行质证。

该案还有5项鉴定还未启动。如果等到所有鉴定报告结论形成后再组织质证,结案恐怕是遥遥无期,这对双方当事人而言将是巨大的损失。不如每一项鉴定结束后就召集双方质证,可以最大程度地减少各环节衔接带来的时间损耗。

案件审结前,她多次勘验现场,走访市安监局、金山区招标办等相关部门。最终,该案在最后一项鉴定结论出来后45天内,便送达了一审判决书。这场耗时5年的拉锯战,终于落下帷幕。

事后,双方代理律师均打来电话,对叶兰所做的工作表示感谢。

共事过的同事们都称赞叶兰办案效率高。

2019-2021年,叶兰个人的年度结案数一直稳居全庭前三,年均办案数达到136件。

面对繁重的办案任务,她总是冲锋在第一线,同事们戏称她为“拼命三娘”。

鲁彦岐

叶法官中午从不休息,下午依旧特别精神,我一度怀疑她是不是吃了“十全大补丸”。

法官助理鲁彦岐调侃道。

叶兰作为副庭长,自己不仅要办案,还要分管庭里的工作,有时还要参加学术研讨会、微课程录制、审委会讲课等,这些事情都需要付出额外的心力。保持事务的井井有条,都需要付出时间,这些是外人看不到的。

侯卫清

侯卫清法官这样评价。

叶兰总结了自己高效率的秘诀:利用好零碎时间,见缝插针地做一些小事,而大块时间用于研究卷宗、写判决书等需要注意力高度集中的事情。

得益于优秀的时间管理能力,叶兰总是能在审限内处理完毕一系列重大疑难案件。

2019年3月,叶兰被任命为民事庭副庭长。

这一次,她遇到了自己职业道路上的重要转型,开始走上了管理岗,根据组织安排,她负责分管传统民事条线。

但对于叶兰来说,这是一片全新的专业领域。为了充分了解传统民事案件的裁判思路,叶兰经常向庭里的老法官请教,下班后阅看专业书籍和文章,短短三个月,她便充分掌握了传统民事案件的审理要点。

“

要把有限的时间用在刀刃上。

”

叶兰坚持下班后跑步已有十余年的时间。

她有个特殊的习惯,喜欢在慢跑或快走的同时思考案件如何处理。

一些疑难复杂的案子就是我在跑步过程中想到解决思路的。

她笑着说道。

“

在办案过程中,要做个有心人。

”

叶兰的笔记本上密密麻麻地记载着要和辖区法院沟通的细节,这些都是她在案件改判、发回之后和一审法院的沟通记录。

二审改判、发回对于一审法官有着重要的影响,很多一审法官都是刚走上审判岗位的年轻人,审判经验稍微有些欠缺。为了避免下次再因为类似问题而改判、发回,我们要和一审法官充分沟通,向他们解释清楚裁判思路和裁判要点。

叶兰常对年轻法官助理叮嘱:

干法律这行的,凡事要多想一步,待物必精细一层。驱动我们的这一步正是责任感。

在她审理的一起共有纠纷案件中,一家三口因一套共有房屋的居住、分割问题对簿公堂,一审法院认定父母与儿子各享有60%、40%的份额,并判令房屋所有权归父母、由父母支付相应的房屋折价款100余万元。但父母却表示没有能力支付如此高额的折价款。

叶兰认真阅看了卷宗材料,发现一审在案件事实认定及法律适用方面并无不当,判决结果也符合法律规定,但这样的判决结果却不具有执行性。

家庭内部纠纷背后都潜藏着具体的情感或利益纠葛,如果只是机械地用法理去硬套实践,并不能将案件处理得圆满。如果本案能促成双方调解,这也是帮助修复家庭关系的一个契机。

经过叶兰孜孜不倦、苦口婆心的劝解,双方终于达成了调解协议,一家人的心结逐渐打开,还共同来院向叶兰表达了感谢。

叶兰坦言:

这个案子在调解之前,其实我已经写好了判决书。判决前想着双方是否还有调解成功的一线可能,能否再尽力一试,没想到居然成功了。判决书最后用不上了,我也很开心。

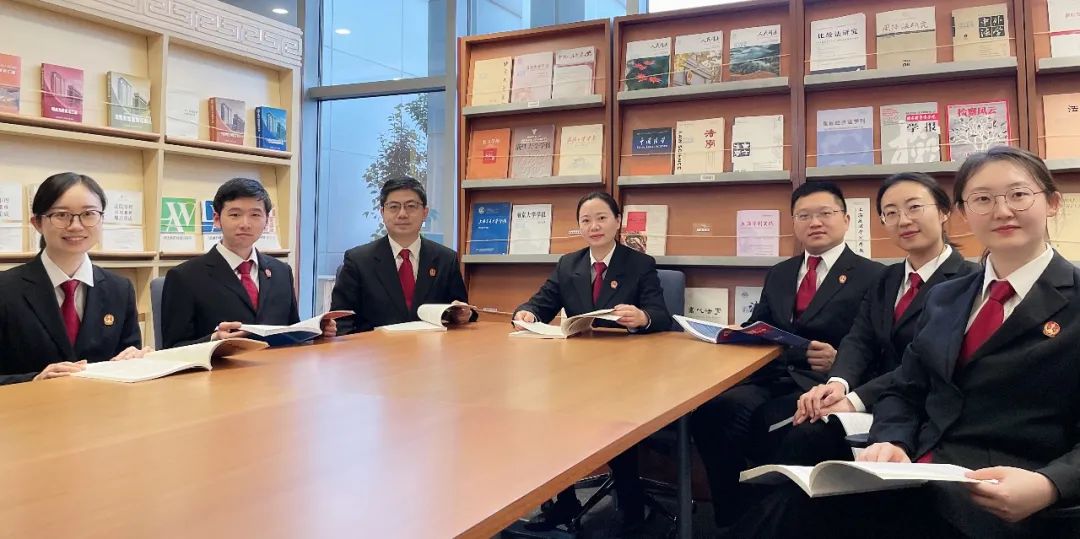

叶兰所在的新506办公室经常迸发出一阵阵欢笑声,她所在的合议庭也是院模范合议庭,去年合议庭因突出的办案质效荣膺“一中天平奖”,1名法官助理获评“院审判辅助之星”,1名法官入选“一中院十佳青年”。作为审判长,她精准把控案件流程节点,及时召集合议庭评议分析,带动合议庭其他同事多办案、办好案,用审判质效诠释司法为民。

叶兰合议庭的成员结构偏年轻化,团队充满朝气和活力。她作为审判长,总是能根据每个人的性格特点调动大家的工作积极性。

在她看来,严管和厚爱要结合,因此对合议庭采用的是家庭式的建设模式。

我的方法就是抓大放小,本职工作是来不得半点马虎的,要尽可能的高标准、严要求;对于成员的工作生活,要尽可能地给予关心和帮助,像家人一样和他们相处。合议庭是一个并肩作战的整体,我不能让任何一个人掉队。

对于合议庭建设,叶兰形成了自己独特的方法论体系:一是审判长作为带头人,要展示出工作信心,从而感染合议庭成员;二是要保持进取心,严格要求自己,要求别人要做到的,自己一定要做到,而且要做的更好;三是根据合议庭现状,制定工作计划,做到精细化管理,增进成员间的业务交流,定期进行集体业务学习,促进审判能力提升;四是真心关心、爱护合议庭的每位成员,舍得花时间帮助其他成员解决办案困难,提升团队凝聚力。

严佳维于2020年6月份再次加入叶兰合议庭。

严佳维

之前我在房产庭就是由叶兰老师带教,她总是非常耐心地给予我指导,把握案件也十分精准。能再次与她合作我感到很幸运。有叶老师这样严谨、负责、专业的法官做我的审判长,我心里很踏实。

叶兰的言传身教如春风化雨般,浸润着合议庭成员的心。

叶老师曾对我们说过:既然选择了这份职业,就要始终坚守自己的初心,不功利、不浮躁、脚踏实地地一直走下去。这句话我会一直铭记。

吴娟

吴娟法官助理说道。

微微萤光似星燃,浩浩正气欲满坤。对于未来,叶兰充满期待。

“

我会始终坚守在审判一线,做一名人民法官。

”

她相信,微光凝聚,也会灿若星河;日拱一卒,定能功不唐捐。

“我喜欢法律,喜欢做法官,想为司法事业贡献绵薄之力,可能这绵薄之力不会在历史上刻画下任何痕迹,但这微力的确牵引着我的行动,好比夏夜里的点点萤火,不曾幻灭。”

文:司小函

图:龚史伟等

视频:龚史伟

原标题:《叶兰:不必等候炬火,我自是萤光》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司