- +1

音乐驱动的微流之舞

原创 as center 科学艺术研究中心

文 Saaally, Ember

特别鸣谢 厦门大学 彭兴跃教授

流体,是承载万物运作的重要形式。生命的瑰丽长诗,由一条条河流徐徐展开。当凝视奔腾的浪花之余,很少有人同时注意到我们身体中的河——它们微小,却同样激荡着。不同的腺体勤奋地酿造每一场雨,无论是汗水还是眼泪;血液像永不停歇的专列,正承载着养分奔涌向全身;细胞们在窃窃私语,各司其职,紧密交换着物质与情报。

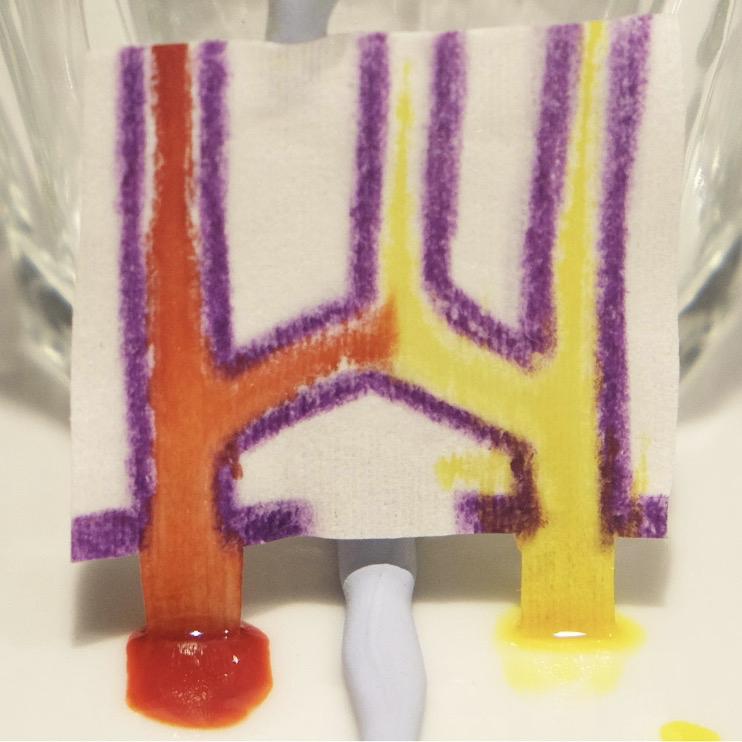

生物体中都有不同的流体现象。植物上的“微流“,可以通过让花茎吸收有色染料呈现出来。来源:Elveflow

微流控,就是关于如何精确控制微观尺度流体行为的重要技术,在近20年的系统发展历程中,迅速进入前沿科学视野。这是一门年轻又极致精密的学科——流体在微观尺度的运动表现往往与宏观现象大相径庭,常人眼光看来再轻柔的触碰,对原子级的颗粒来说都如同滔天巨浪。这对在实验室中诞生的微生物或细胞组织无疑是个挑战:如何在静态的培养皿中模拟出恰到好处的人体微环境流体状态,取得更接近真实情况的研究效果,一直是科学家们努力攻克的一道议题。

传统的培养皿一般是静态的培养模式,但对于特定的细胞来说,模拟出流动环境才能达到培养效果。来源:牛津大学自然历史博物馆

厦门大学生命科学学院的一位教授,用音乐的律动带来了他的答案。在许多学生眼中,彭兴跃教授是最具活力的老师之一:专攻细胞微环境研究领域的同时,他还是音乐的行家,会演奏多种乐器,并担任厦门大学学生交响乐团的指挥与教学工作。在繁忙的学术活动之余,彭教授还喜欢在足球场上驰骋。

彭教授除了科学家的身份,还是一位指挥家。来源:彭兴跃教授个人资料

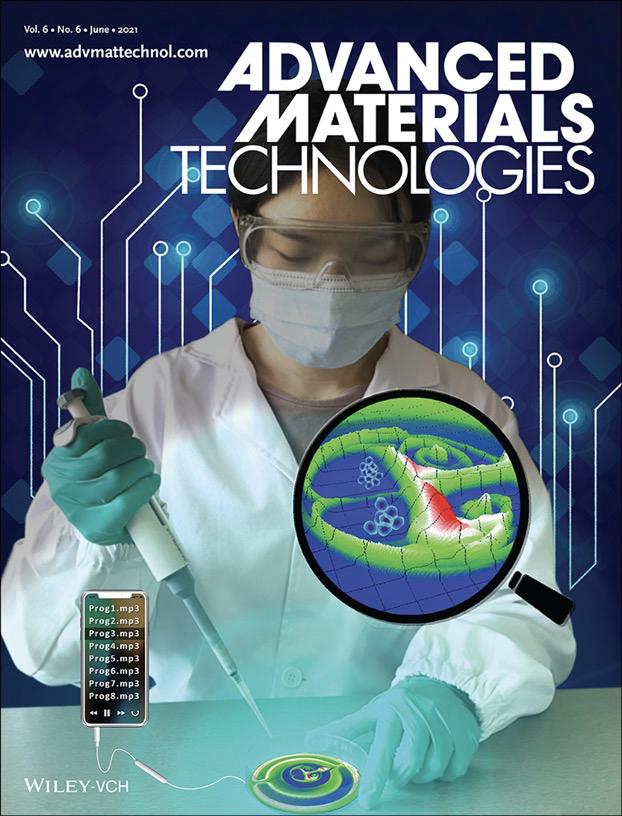

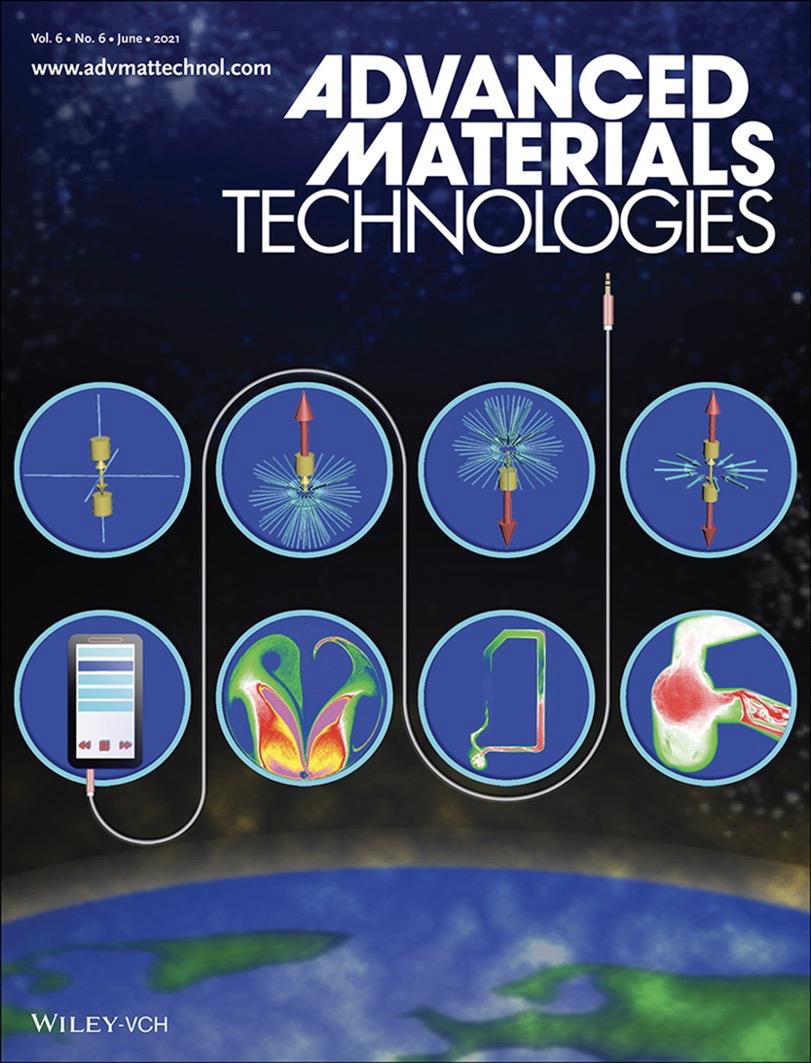

2021年6月,他和他的团队在同一期的学术期刊《先进材料技术》(Advanced Materials Technologies)上以封三和封底论文的形式发表了微流控领域的重要研究成果。这项成果如此简洁而优美:音乐播放器播放音频指挥着一个个跳跃的磁性小球,将静默的培养皿变成为微流的舞台,干细胞生长的乐园。

刊登彭兴跃教授团队研究内容的同一期杂志的封三和封底。来源:Advanced Materials Technologies

想要更直观地了解微流控技术,你可以进行一个简单的小实验:取一张有厚度的易吸水的纸,用蜡笔在上面画出一些路径,然后用纸片一端吸取有色的染料;由于蜡笔是疏水的,颜料会顺着画好的路径行进。这也是我们所见到的许多微流控芯片的“简易版“。

用纸制作“低配“微流小装置,小朋友也可以体验。许多试纸也会应用类似的原理。来源:Science Practice

不过,培养皿中可能是另一幅光景:这里没有“入口”或”出口“。细胞或微生物在完全密封的环境中生长,研究人员自然不能频繁打开盖子搅拌,流体需要在容器的闭合路径中完成自循环。这里的关键就在于“泵”。

我们不难理解“泵”是什么——人类心脏就是天然的泵。能够用于微流体的微型泵种类繁多,但也大都受各种条件制约,例如材料成本高昂、机械易损耗、产生额外发热或化学反应、需要接口、辅助设备繁多等。彭教授用极简化的概念描述自己理想中的泵:极小,能够推动流体移动,本身位置保持不变,即一个做最简定域运动的“质点“,就像我们不断原地跳跃那样。而制作这个泵的灵感,得益于彭教授对音乐的喜爱与科学理解。

“小提琴拉响的时候,音乐传出去了,但乐器还在原地。“联想到泵的定义,彭教授意识到音乐背后的振动可能是一种很好的驱动力,稳定而可控。最初尝试的振动材料是铁丝,就像拨琴弦一样,后来又进一步简化为小磁珠——以极小的体积就可带动流体循环,不会过多占用流体空间。通过音频驱动,线圈的振动带动磁铁磁极变换,让磁性小球成为随音乐律动的”迷你舞者“。

1mm的磁珠在线圈和磁铁扫描磁场驱动下的微泵。

化繁为简的设计逻辑恰恰提高了适用性,让这套微泵极易批量生产和稳定运行,不易出现磨损和通道堵塞等问题,也摒弃了诸多干扰要素。无接口的设计避免了污染和漏水;约1mm的体积,低于10美元的成本,仅用10mW耳机功率的能耗即可运作。

用手机或MP3的音乐播放列表就可以轻松编程,无需外置设备就可以驱动的微流控培养皿中的流体,在纳米碳颗粒示踪并转换为假彩色技术图像后,不可见的微流的运动模式就展现在眼前了。

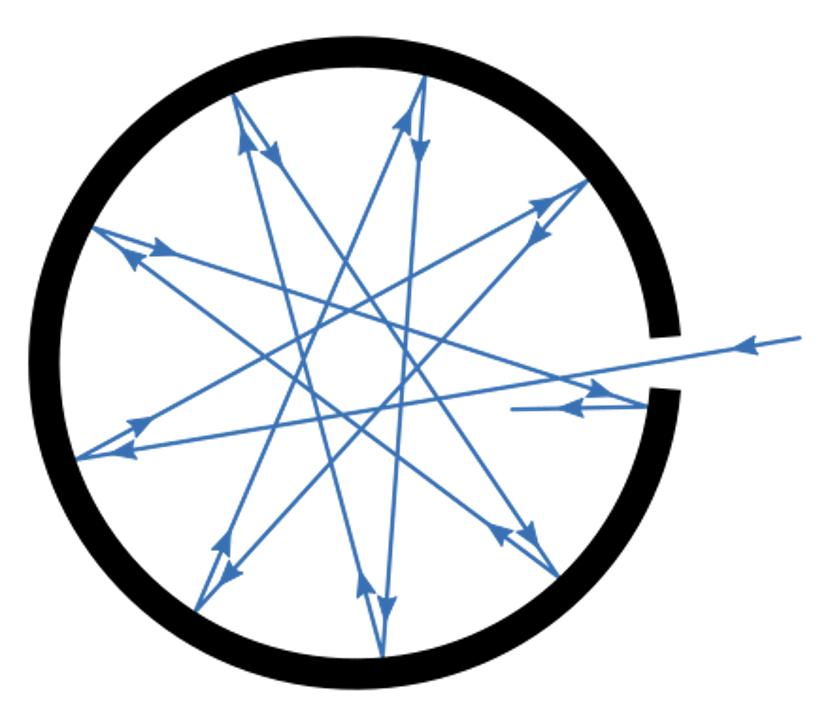

经过多次实验,研究团队又找到了最适合液体稳定循环的导流环形态和细胞巢开口方向。用假彩色技术显示纳米颗粒在培养皿中的动态时,能够看到开口处形成的两个小巧漩涡,这让流体在密封的培养皿内部形成可控的“交通秩序“,而非无规律地四散。再结合微泵合适的刺激频度,让物质交换既不过快也不过慢,最终让胚胎干细胞成功地稳定增殖。

与下图相比,上图为液体得到最佳循环控制的状态,小小的涡流暗藏玄机。

经过不断比对实验,确认中央细胞巢(中心的圆形结构)的开口在尾流处能得到稳定超慢内环流。

而音乐的频率与微流的流动速度成正比。对此,彭教授做了更多“用美学检验科学”的尝试——将贝多芬的《第五交响曲》(即《命运》),重新编写成二声部(分为左右两个声道)方波音频来驱动左右两个微泵。《命运》以其辨识度极高的四音“敲门”动机(短-短-短-长)而为人熟知。在实验效果中,我们可以看到随着激昂节奏有序波动的流体物质,仿佛在此刻,贝多芬成为微流世界的总指挥,“命运”有了全新的演绎。

短-短-短-长的四音符动机,是《第五交响曲》的标志性主题。来源:Wiki

由彭教授提供的微流版的“命运“,呈现出一种独特的气势。

“于极简之处,科学与艺术是切实相通的。”极简之美贯穿着彭教授的研究与发现。科学的重要意义之一,或就在于让复杂变得简约,寻找纷繁事物间的内在联系,从而更清晰而准确地描述世界的运动与变化。微流体的美,在于它独特的秩序感,以及其背后的重大作用:世界上如此复杂繁多的生命形态,都倚赖于这小小的流动奏出的“命运交响”。

“在人类科学发展的历史中,很多杰出的科学家都研究音乐,许多人类科学的重要发现都与音乐研究有关。”彭教授这样说道。

你或许不知道量子力学创始人之一的普朗克其实也具有极高音乐天赋。他会演奏钢琴、管风琴和大提琴,还上过演唱课,曾在慕尼黑学生学者歌唱协会(Akademischer Gesangverein München)为多首歌曲和一部轻歌剧(1876年)作曲。但他并没有选择音乐作为他奉献毕生的事业,而是决定学习物理。

或许也是从音乐的振动现象中得到灵感,大胆地尝试了一个与经典物理学相悖却开创量子力学先河的假说。

说到量子力学的开端,不得不提到理想黑体——吸收外来的全部电磁辐射,且不发生任何反射和透射,仅以自身热能发出辐射。黑暗环境中的灯泡、太阳、开小孔的金属腔都是非理想的黑体的例子。

理想黑体小孔模型,来自wiki

由于冶炼工业发展的需求,当时的物理学界正掀起着一场公式化理想黑体辐射的“竞赛”。现有方法无法完美描述黑体辐射时,普朗克借鉴他指挥合唱时观察到的合唱队员的谐振发声现象来描述黑体辐射现象,提出了能量量子化的假设,和黑体辐射公式,为理论位理学物理学打开了新的局面。

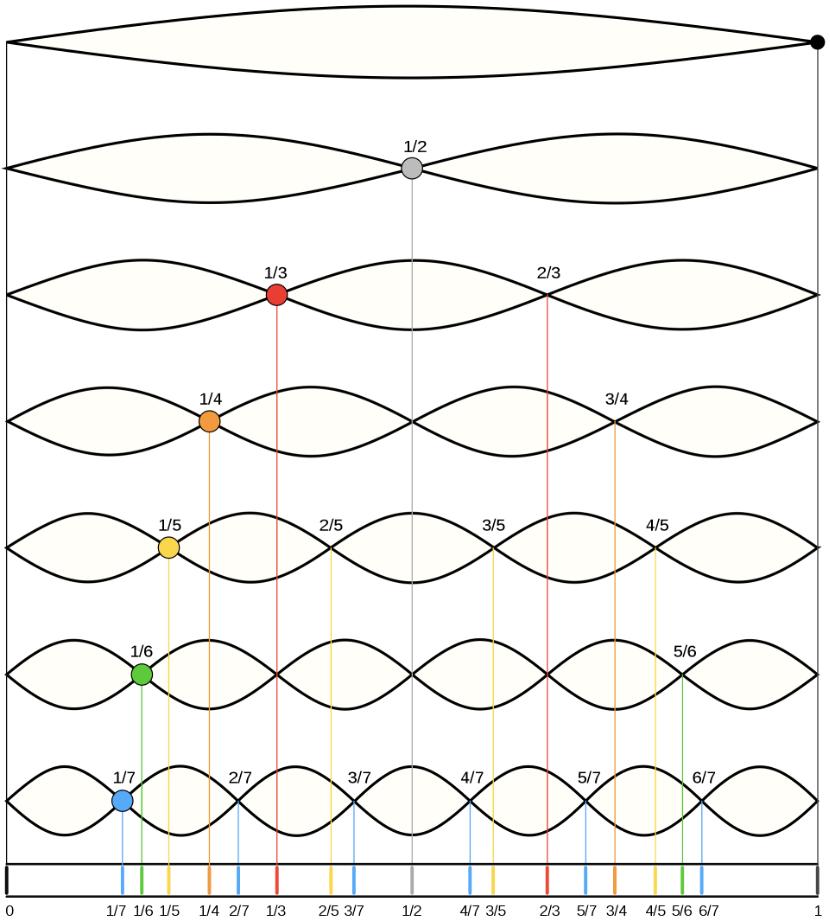

理想琴弦的振动模式,将琴弦长度分成整数部分,产生泛音,图片来自wiki

无独有偶,薛定谔从音乐上寻找到了描述原子模型的灵感:他借鉴音乐研究中有关弦振动驻波(泛音)的定域振动模式(波动方程)去理解电子波在原子核周围的稳态(类似发出泛音的驻波),并最终得到氢原子线光谱的准确解释及计算,而泛音则发展为量子数的概念。

Reference:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.202100150

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/admt.202100045

https://www.science-practice.com/blog/2015/01/29/low-tech-microfluidics/

https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._5_(Beethoven)

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司