- +1

文化萧山丨这座连接萧绍两地的古桥,背后还有这样的故事,你知道吗?

文化萧山

说到桥,我们总会联想到许多悠久的诗句,有“小桥流水人家”的感怀;有“桥西一曲水通村,岸阁浮萍绿有痕”的情韵;更有“大渡桥横铁索寒”的精神......萧山的桥也有属于它的渊远历史,扎根于“潮文化”的深厚底蕴,陪伴着一代又一代的萧山人成长。

桥应水而生,“桥文化”自然也离不开“潮文化”的润泽。萧山的桥就像岁月的见证者,见证着河水的奔流不止,也见证着萧山文化的鲜活不息。今天,我们推出“文化萧山”栏目桥系列的第二篇——绳武桥。

益农绳武桥

作者:王建欢

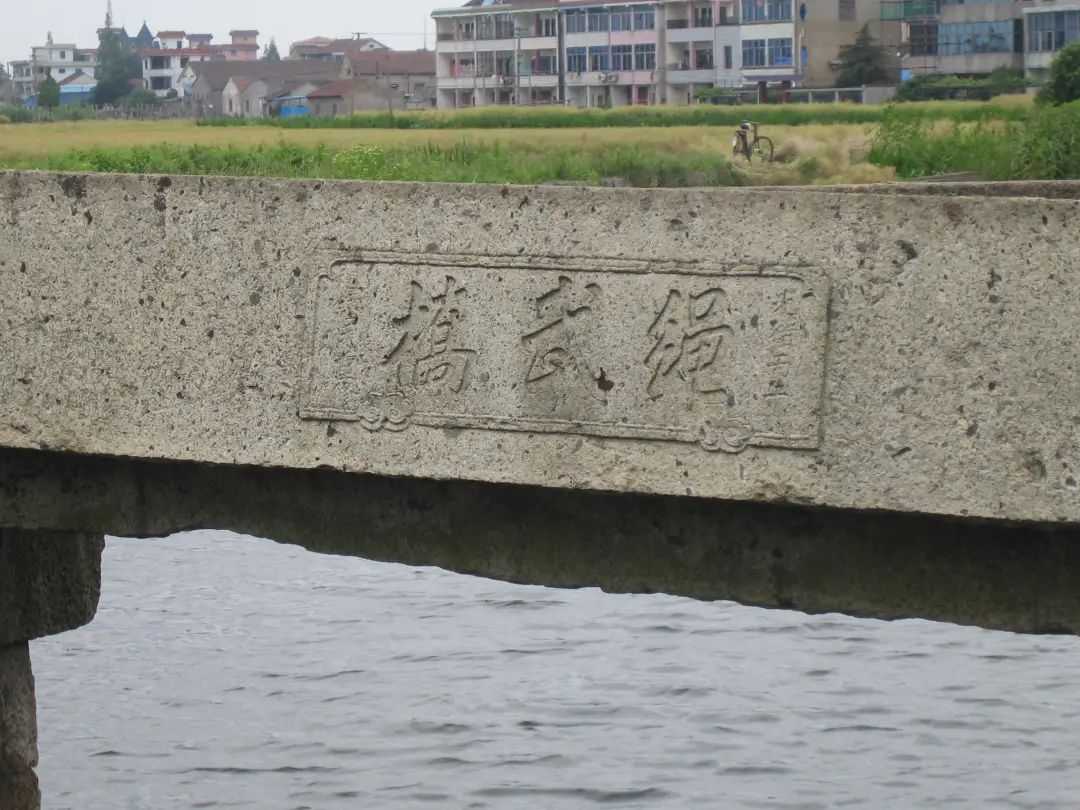

绳武桥位于益农镇星联村夹灶自然村南端与绍兴齐贤镇北端,南北走向,横跨门前河,桥型为两墩三孔的中型石梁桥。

桥梁全长19米,宽1.6米,中间的桥孔的桥栏石上,刻有“绳武桥”三个阴刻行书,碑首刻有“光绪丙午”。“绳武”二字是“承先志,绳祖武” 之义,取于《诗经》大雅篇:“昭兹来许,绳其祖武”。“绳”是继承的意思,而“武”是祖上的德行,后世称继承祖先业绩就叫“绳武”,而碑首刻有“光绪丙午”,就是光绪三十二年(1906年)。

绳武桥看上去表面粗糙,苔痕斑斑,但粗犷结实,稳重而有力量感。桥以南所处的位置是绍兴齐贤镇境内,齐贤镇的羊山是盛产“羊山石”的地方,“羊山石”因为石质上乘又坚硬的缘故,在古时候开采石料基本上用于修筑钱塘江海塘和修建桥梁,那么这座绳武桥的石料,想必是就地取材的“羊山石”了。

这座梁桥的造型有别于其它桥梁,它的设计就是中间的两桥墩不在同一条直线上,而是桥墩之间的距离错位,因此桥面呈曲桥形状。至于为什么要设计成这样的形状,可以断定,因为桥的北端是北海塘,旧时的钱塘江经常发生潮灾,一旦海塘发生险情,塘堤与桥梁就会被潮水冲击,于是当年的造桥师傅匠心独运,就把海塘边的桥梁,设计成一波三折的曲桥形状,可以减轻潮水对桥梁的冲击力。

绳武桥是连接萧山益农与绍兴齐贤两地的界桥,位置又紧靠海塘。益农原属于山阴县,1956年划归萧山,这里的海塘因为在绍兴府城后面,历史上称后海塘,划归萧山后就统称北海塘。清康熙年间,云南陆良人俞卿,于康熙五十一年(1712年)八月由兵部郎出任绍兴知府,当时正值钱塘江风潮大作,山阴、会稽、萧山等县的多处海塘被冲毁。俞卿一上任,就主持海塘修筑工程。他栉风沐雨几载,筚路蓝缕终成,可谓劳苦功高。萧绍百姓为了纪念他的功绩,也把后海塘称作俞公塘,并在益农境内的海塘上建有纪念俞卿的俞公祠,至今益农的老人们称俞卿为俞太爷。萧绍历史上,把水利功臣马臻、汤绍恩和俞卿并称为 “三公”,这是萧绍百姓对三位水利功臣的褒奖。

如今的绳武桥像一头憨厚的老黄牛,匍匐在萧绍两地的河道上。桥以北是横亘千古,绵延百里的北海塘,一栋栋具有水乡风情的民居散落在古海塘边;桥南一眼望去都是田畈、水塘,其中还生长着蒲草、荻草和芦苇……这些都是早年钱塘江滩涂中的野生植物,在这夏隐秋至的季节里,天真烂漫、有模有样地生长着,不曾想这里原是“斥卤之地(盐碱地)”的江滩涂。

沧海桑田,不过百年。如今塘内塘外,桥东桥西,桥南桥北,水波粼粼,河(湖)中菱角,莲藕、茭白等水中作物拥满整个河道。荷香阵阵、菱叶田田,茭白丛丛,蒲草青青……守住一方清水,护好生态屏障,挖掘海塘文化,保护钱塘江两岸的生态自然资源可谓正当其时。

图文均经本人授权

原标题:《文化萧山丨这座连接萧绍两地的古桥,背后还有这样的故事,你知道吗?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司